Zur Architektur strategischer Entwicklungsprozesse

1. Fixer Endpunkt oder dynamischer Fixpunkt – Strategieverständnis im Wandel

Strategie – schon immer geht eine besondere Faszination von diesem Begriff aus. Er wird wie selbstverständlich und dennoch höchst unterschiedlich gebraucht. Es geht ums Ganze, um die Zukunft, aber auch um Auseinandersetzung und Macht. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass sich der Strategiebegriff hat sich in den letzten hundert Jahren erheblich gewandelt.

1.1. Strategie als fixer Endpunkt einer linearen Entwicklung – Das klassische Strategieverständnis

Das Wort Strategie stammt aus dem Griechischen. Ursprünglich bezeichnete es die Kunst der Heeresführung (Feldherrenkunst). Heute steht der Begriff ganz allgemein für die Art und Weise, genauer, für den Plan bzw. das Konzept, wie langfristig angelegte systemrelevante Ziele angestrebt werden.

Eingang in die Betriebswirtschaftslehre fand der Strategiebegriff in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts über die mathematische Spieltheorie1: Eine Strategie ist der vollständige Plan eines Spielers, der es ihm erlaubt, in allen denkbaren Spielsituationen die jeweils richtige Entscheidung zu treffen. Das hier grundgelegte Rational-Choice-Paradigma hatte eine sehr nachhaltige Wirkung auf das Verständnis organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Prozesse.

In der Folgezeit entwickelte sich das (klassische) „strategische Management“ zur Königsdisziplin in der Betriebswirtschaft. Die theoretischen und praktischen Ansätze folgten dabei weitestgehend einem deterministischen Modell von Wirklichkeit: Unternehmen funktionieren im Prinzip wie eine „triviale Maschine“2. Sie sind umfassend und abschließend steuerbar. Zukunft ist eindeutig planbar und linear herstellbar, sofern man die jeweiligen Einflussfaktoren, deren Ausprägungen und Zusammenhänge hinreichend genau kennt.

In diesem Modell einer „plandeterminierten Unternehmenssteuerung“3 wurde Strategieentwicklung zumeist an Experten (häufig externe Beratungsunternehmen) delegiert. Die Veränderung der Märkte im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung führte dann allerdings seit Ende der 1980er Jahre allmählich zu einer Abkehr von diesem eindimensionalen Modell organisatorischer Steuerung. Es wird der Komplexität und der Dynamik von Prozessen in global vernetzten Umwelten nicht mehr gerecht.

1.2. Strategie als dynamischer Fixpunkt komplexer Prozesse – Systemisches Strategieverständnis

Die Anfänge der Systemtheorie in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts waren von der gleichen Grundüberzeugung geprägt, dass nicht nur einfache (geschlossene), sondern auch komplexe (offene) Systeme in dem Sinne plan- und steuerbar seien, dass – bei hinreichender Kenntnis der zugrundeliegenden Prozesse und Mechanismen – durch Input von Information (Feedback) unmittelbar die Angleichung des Ist-Zustandes an einen gewünschten Soll-Zustand erreicht (bewirkt) werden könne.4

Ausgelöst durch neuere Forschungsergebnisse in der Chemie („dissipative Strukturen“, Prigogine5) und in der Physik („Synergetik“, Haken 19846; „Chaostheorie“, Gleick 1990, Kriz 19927) vollzog sich in der systemischen Theoriebildung ein radikaler Wandel. Biologische Systeme (und deren Derivate) sind „autopoietisch“8 (Maturana, Varela, 19879), also nicht direkt beeinflussbar. Sie „produzieren und reproduzieren beständig sowohl ihre einzelnen Elemente als auch die Organisation der Beziehungen zwischen diesen Elementen in einem selbstrückbezüglichen (rekursiven) Prozess – vereinfacht: Sie reproduzieren die Elemente aus denen sie bestehen, mit Hilfe der Elemente, aus denen sie bestehen“10. Soziale Systeme entstehen durch Kommunikation, wobei die Beobachter aktiv selektieren und ihrem Verhalten in der Beobachtungssituation wechselseitig Sinn zuschreiben.11 Heinz v. Förster beschreibt den Paradigmenwechsel in der Systemtheorie, der hier markiert wird, als Übergang von einer Kybernetik 1. Ordnung zu einer Kybernetik 2. Ordnung12: Systeme existieren nicht losgelöst vom Beobachter. Wirklichkeit wird kommunikativ hergestellt und ist nicht kontrollierbar.

Im Sinne neuerer systemtheoretischer Ansätze sind Organisationen und Unternehmen als komplexe, dynamische Systeme zu verstehen, die nicht wie eine „triviale Maschine“ funktionieren. Die wirksamen Einflussgrößen in Organisationen sind prinzipiell nicht genau bestimmbar, bleiben also letztlich immer intransparent, so dass weder exakte Voraussagen, noch zielgenaue (und fehlerfreie) Steuerung möglich sind. Da die Zukunft nicht berechenbar ist und prinzipiell ungewiss bleibt, kann der Weg in die Zukunft auch nicht deduktiv vom Ende aus konzipiert und dann linear gegangen werden.13

Was ist aus systemischer Perspektive dann unter Strategie zu verstehen und wozu soll sie gut sein? Systeme überleben, wenn sie kontinuierlich in der Lage sind, sich angemessen auf ihre Umwelt zu beziehen, also Umweltreferenz herzustellen. Hierbei treffen sie permanent Entscheidungen. Die Strategie liefert hierfür den notwendigen variablen Bezugspunkt. Ihrerseits ein dynamischer Gleichgewichtszustand („Attraktor“), der immer wieder neu zu bestimmen ist, versetzt sie die Organisation – trotz prinzipieller Ungewissheit, quasi hypothetisch – in die Lage, sich als Ganze langfristig auf Zukunft hin ausrichten. In diesem Sinne verknüpft die Strategie Vergangenheit (Tradition), Gegenwart (Praxis) und Zukunft (Vision), Innen (die Organisation) und Außen (die Kontexte). Die Strategie macht es möglich, stets aktuell die Prämissen zu generieren, die für die operativen Entscheidungsprozesse erforderlich sind. Gleichzeitig ermöglicht sie jedoch deren Überprüfung und Korrektur anhand konkreter Erfahrungen. Sie dient damit der Reproduktion der Organisation (indem Wichtiges von Unwichtigem unterscheidbar wird), ihrer Orientierung (indem Entscheidungsgrundlagen bestimmt werden können) und der Innovation (indem Raum für Entwicklung geschaffen wird).14

Strategisches Denken und Handeln verknüpft – systemisch gesehen – iterativ, also in ständigem Wechsel, konvergente Steuerungsprozesse (i.S. einer zielorientierten Prozesslenkung, Kybernetik 1. Ordnung) und divergente Entwicklungsprozesse (i.S. einer kreativen Suchbewegung, Kybernetik 2. Ordnung). Hierdurch wird es möglich, Stabilität und Veränderung der Organisation (Zustände, die für das Überleben unverzichtbar sind) in einer dem Tempo der Umweltentwicklung angemessenen Balance zu halten. Von daher ist strategisches Denken und Handeln umso wichtiger, je komplexer und dynamischer die Kontexte sind, in denen man sich bewegt.

2. Komplexität angemessen reduzieren – Zur Systematik von Steuerung und Entwicklung

Der Umgang mit Wirklichkeit, also die Kopplung mit einem System, mithin auch jeglicher Ansatz der Steuerung und Entwicklung von Organisationen (Unternehmen) setzt strukturierende Beobachtung, also Reduktion von Komplexität voraus. Demgegenüber sind komplexe Sachverhalte durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren, Bezügen und ineinandergreifender Prozesse gekennzeichnet, die eine differenzierte Betrachtung erfordern. Was bedeutet dies für die Steuerung und Entwicklung von Organisationen?

2.1. Perspektiven organisatorischer Steuerung und Entwicklung

Systemisch gesehen, lässt sich eine Organisationswirklichkeit nicht isoliert aus einer einzigen (Beobachtungs-)Perspektive heraus angemessen „verstehen“. Die unterschiedlichen, an der Wirklichkeitskonstruktion beteiligten Perspektiven müssen nach Möglichkeit ins Spiel gebracht werden. Die Beobachtung selbst muss dabei zugleich einfach und hinreichend differenziert (komplex) sein. Je besser die Kopplung in diesem Sinne gelingt, desto größer ist die Chance, durch entsprechende (Kontext-)Interventionen systemrelevante Prozesse (Entscheidungen) konvergenter bzw. divergenter Art zu ermöglichen.

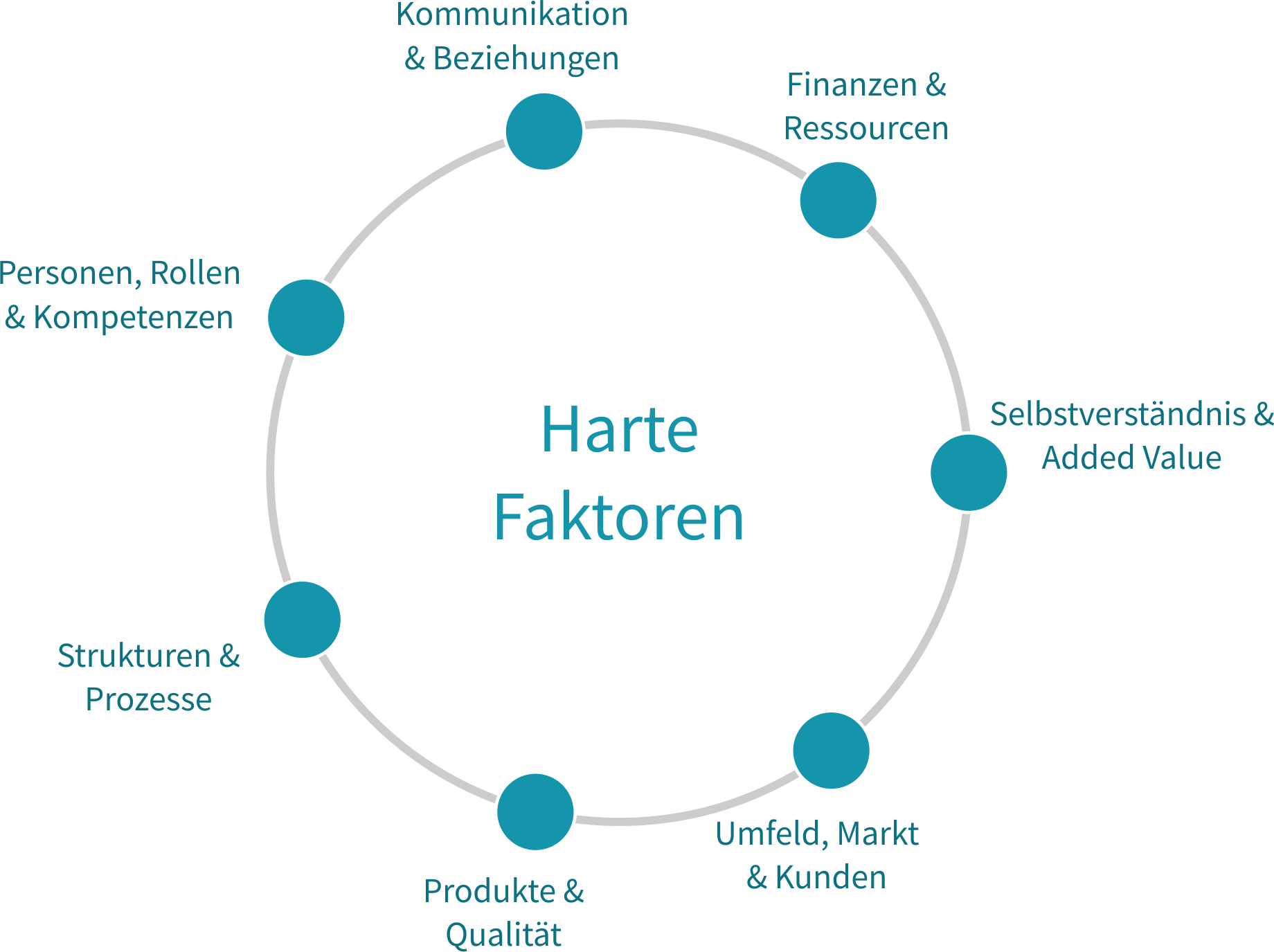

Die Erfahrung zeigt, dass Verfahren zur Steuerung und Entwicklung von Organisationen (Unternehmen) in der Lage sein müssen, folgende Perspektiven (Handlungsfelder) zu berücksichtigen und sinnvoll miteinander zu verknüpfen (Abb. 1): den Unternehmenszweck (Selbstverständnis und Added Value/ Beitrag zum gesellschaftlichen Wertschöpfungsprozess), die Kontexte (Umfeld/Markt und Kunden/Adressaten), Produkte/(Dienst-)Leistungen und Qualität/Standards, Aufbau- und Ablaufstrukturen/Prozesse, Mitarbeiter, Funktionen und Kompetenzen sowie Finanzen und weitere Ressourcen.

Im Blick auf die Unternehmensstrategie unterscheidet man dabei häufig sog. Markt- und Funktionsstrategien. Marktstrategien sind nach außen gerichtet und geben Antwort auf Fragen wie

- Was sind (perspektivisch) unsere Märkte und welche Marktposition streben wir an?

- Wer sind (perspektivisch) unsere Kunden und welche Wirkungenwollen wir erzielen?

- Was sind (perspektivisch) unsere Produkte und welche Qualität wollen wir bieten?

Im Gegensatz dazu sind Funktionsstrategien nach innen (auf die Organisation) gerichtet und geben Antwort folgende Fragen

- Wie sind unsere Prozesse (Vorgehensweisen, Verfahren) zu gestalten?

- Wie müssen wir uns organisatorisch aufstellen?

- Wie gewinnen, sichern und verteilen wir die erforderlichen Ressourcen (Finanzen, Personal, Zeit)?

- Wie organisieren wir intern und extern den Informationsfluss, unsere Kommunikation und unsere Beziehungen?

2.2. Ebenen organisatorischer Steuerung und Entwicklung

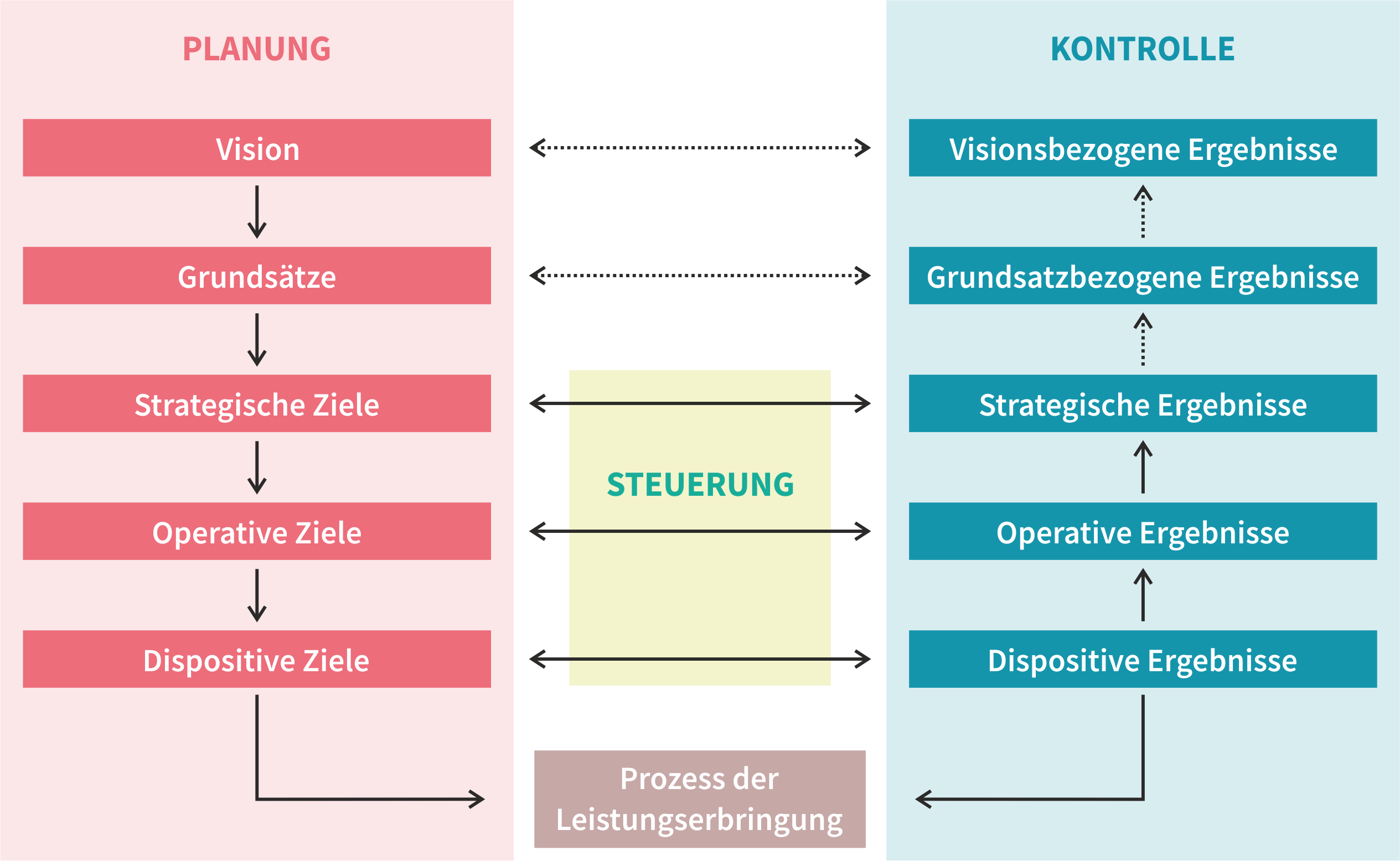

Nonprofit-Organisationen haben politische, soziale, kulturelle oder religiöse Ziele, die jenseits von Gewinnerzielung bzw. -maximierung liegen, allerdings nur mit begrenzten Ressourcen erreichbar sind. Nicht alle Ziele haben die gleiche Bedeutung: Es gibt wichtigere und weniger wichtige, solche, die für das Ganze, also übergreifend gelten und solche, die in Teilbereichen gelten, langfristig und dauerhaft oder nur punktuell und kurzfristig wirksame. Ziele lassen sich in diesem Sinne ordnen und müssen priorisiert werden. Diese (Führungs-)Aufgabe ist umso wichtiger, je knapper die verfügbaren Ressourcen sind. Ergebnis ist ein transparentes, hierarchisch geordnetes Zielsystem, das sich als Zielpyramide darstellen lässt (Abb. 2).

An der Spitze der Zielhierarchie steht idealerweise eine Vision. „In ihr ist formuliert, was im Unternehmen (oder im jeweiligen Segment) wichtig ist, womit man sich identifiziert, welche Werte gelten, was man sich für die Zukunft erträumt, wie man in Zukunft wahrgenommen und gesehen werden will. Die Unternehmensvision ist kein Leitbild. Noch weniger enthält sie direkt überprüfbare Zielvorgaben, sie geht diesen voraus und begründet sie. Die Vision wird nach ethischen Maßstäben beurteilt, emotional bejaht oder verneint. Sie zieht die beteiligten Akteure, Mitarbeiter/innen und Zielgruppen/ Nutzer in Bann, ohne dass Anweisungen und Kontrollen nötig wären.“15

„Visionen brauchen Fahrpläne“ (Ernst Bloch). Sie werden nur dann wirksam, wenn sie geerdet, also konkretisiert, kommuniziert und gelebt werden. Eine professionell geführte Planungs- und Steuerungssystematik16 operationalisiert die Vision im Blick auf die zukünftige Ausgestaltung und Entwicklung der Organisation und ihrer Teilbereiche. Sie berücksichtigt dabei unterschiedliche Zeithorizonte und Referenzsysteme. Top-down werden i.d.R. vier Planungsstufen unterschieden: Die sog. Grundsatzplanung, die strategische, die operative und die dispositive Planung. Die Inhalte der Planungsstufen sind unmittelbar aufeinander bezogen (vgl. Abb. 3).

In der Grundsatzplanung wird der Unternehmenszweck bestimmt und die grundlegende Ausrichtung der Organisation festgelegt. Ihre Ergebnisse sind zeitlich nicht befristet und begegnen zumeist in Form eines Leitbildes oder der sog. Unternehmenspolitik. Wenn zwischen beidem unterschieden wird, beschränkt sich das Leitbild auf die Definition des Selbstverständnisses, der grundlegenden Werte und Ziele während die Unternehmenspolitik die Definition des Marktes und der angestrebten Marktposition, der grundlegenden Leistungswirkungs- und Leistungserbringungsziele etc. beinhaltet17.

Die strategische Planung befasst sich mit den langfristig zu erreichenden und dauerhaft geltenden Planungszielen sowie den zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Maßnahmen. Ergebnis ist der Geschäftsplan. Sein Zeitfenster liegt bei etwa 5 bis 10 Jahren. Beantwortet wird die Frage: „Wo soll die Organisation konkret in 5 bis 10 Jahren stehen? Was tut (produziert, leistet) sie? Für wen? In welchen Strukturen? Etc.“

Mittelfristig angelegte (Geschäfts-)Bereichspläne und Projektpläne sind Gegenstand der operativen Planung. Die hier formulierten Ziele konkretisieren die strategischen Zielvorgaben und haben einschließlich der zugehörigen Maßnahmen eine Geltungsdauer von etwa 2-5 Jahren.

Kurzfristige Steuerungsziele und Maßnahmen mit einer Gültigkeitsdauer von einem Geschäftsjahr, die sich auf einzelne Organisationseinheiten beziehen, sind Gegenstand der dispositiven Planung. Ergebnis ist der Jahresplan bzw. auch der Budgetplan. Er legt fest, was in der laufenden Planungsperiode (Geschäftsjahr) erreicht, also geleistet werden soll und welche Ressourcen hierfür bereitgestellt werden.

In vielen Fällen werden operative und dispositive Planung nicht unterschieden oder aber operative und strategische Planung zusammengefasst. Der Differenzierungsgrad der Planungs- und Steuerungsstufen hängt von den Erfordernissen und den Absprachen in der jeweiligen Organisation ab, sollte jedoch möglichst ökonomisch gehandhabt werden.

3. Die Strategie handhabbar machen – Kennwertsysteme

Ziele zu formulieren, ist nur dann sinnvoll und mehr als ein Alibi, wenn sie für die Praxis relevant sind und hinsichtlich der Zielerreichung überprüft werden. Wie kann dies systematisch geschehen?

3.1. Ziele operationalisieren

Ziele – zumal strategische – sind in aller Regel hypothetische Konstrukte, also komplexe, zusammengesetzte Sachverhalte, die eine Vielzahl von Beobachtungsinhalten (also messbaren Größen) organisieren. Sie können zwar nicht direkt bzw. in toto, so doch partiell, sukzessive und annäherungsweise beobachtet werden. Es lassen sich zu jedem noch so abstrakten Ziel (i.S. eines hypothetischen Konstruktes, das einen sinnvollen Bezug zur beobachtbaren Wirklichkeit in Anspruch nimmt) beobachtbare Merkmale (Indikatoren) finden (definieren), von denen begründeter Weise angenommen werden kann, dass sie in einem Zusammenhang mit dem nicht direkt beobachtbaren, abstrakten Ziel stehen und deren Vorliegen bzw. Ausprägung mehr oder weniger aussagekräftige Informationen darüber liefern, ob bzw. in wieweit das Ziel in toto erreicht worden ist.

Die Indikatoren, die zur Überprüfung eines Zieles herangezogen werden, sind die „Messlatten“, die man anlegt, um bestimmte Facetten der komplexen Zielaussage zu messen, von denen man annimmt, dass sie das Ganze adäquat repräsentieren. Das Vorliegen einer Messlatte allein genügt allerdings nicht, um festzustellen, ob das gesteckte Ziel erreicht worden ist. Gebraucht wird ein Kriterium, das dem Beobachter signalisiert, dass die Hürde übersprungen worden ist (das sog. Zielerreichungskriterium). Das Zielerreichungskriterium ist derjenige Wert des Indikators (auf der „Messlatte“), der per Definition (also vorab festgelegt) erreicht oder überschritten werden muss, damit man von einer Zielerreichung (in diesem Kriterium) sprechen kann. Die vollständige Operationalisierung (Konkretisierung) einer Zielaussage schließt über die Formulierung des Zielerreichungskriteriums hinaus die Festlegung der Maßnahme(n) zur Zielerreichung, die Bestimmung der einsetzbaren (personellen, finanziellen, sächlichen) Ressourcen sowie die Definition des Zeitfensters, innerhalb dessen das Ziel erreicht werden soll, mit ein.

Zum Zweck der Übersicht und zur schnelleren Orientierung lassen sich die Kennwerte, die Zielerreichungskriterien und die Zeit bis zur Zielerreichung, ggf. auch die geplanten Maßnahmen und der veranschlagte Ressourcenansatz in einer Matrix zusammenführen (Abb. 4). Wechselseitige Bezüge und Bedingungszusammenhänge werden sichtbar. Diskontinuitäten können so erkannt und Kriterien justiert werden.

Im Rahmen einer systematischen Planung (etwa im Kontext der Entwicklung einer pastoralen Konzeption) werden die wichtigsten Ziele in den unterschiedlichen Handlungsfeldern der Organisation in der beschriebenen Weise konkretisiert, aufeinander bezogen und dargestellt, um so die planerische Zukunft der Organisation insgesamt abzubilden. Die Gesamtheit der Ziele, Messgrößen und Kriterien, die zur Steuerung der Organisation (bzw. Organisationseinheit) herangezogen werden, bezeichnet man als Kennzahlensystem.

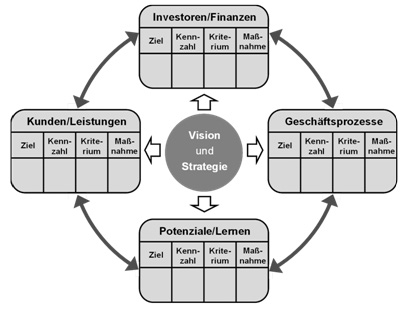

3.2. Die Balanced Scorecard (BSC) – Beispiel für ein strategisches Kennzahlensystem

Mit dem von Robert S. Kaplan und David P. Norton18 entwickelten Instrumentarium der BSC soll die Engführung einer primär an den Finanzen orientierten und retrospektiven Unternehmenssteuerung vermieden werden. Der Ansatz strebt ein Gleichgewicht in der Betrachtung harter (monetärer) und weicher, interner und externer, ergebnis- und prozessbezogener, vergangenheits- und zukunftsorientierter sowie generischer (branchenüblich gültigen) und spezifischer strategischer (Erfolgs-)Faktoren an.

Das Instrument ist so konzipiert, dass die Vision der Organisation systematisch aus unterschiedlichen Perspektiven (= Dimensionen einer BSC) in den Blick genommen wird (Abb. 5), um hieraus schrittweise strategisch relevante Kernziele, Messgrößen, Kriterien und Maßnahmen zu formulieren, diese top down innerhalb der Organisation durch zu deklinieren und verbindlich miteinander zu vereinbaren.

Abb. 5: Balanced Scorecard (klassische Dimensionen)

Eine BSC betrachtet das Unternehmen aus vier unterschiedlichen Perspektiven19. In der klassischen Version sind dies:

- die Perspektive der Investoren/Shareholder/Finanzen: Welche langfristigen Erwartungen haben die Investoren/Shareholder an unser finanzielles Ergebnis?

- die Perspektive der Kunden/Nutzer: Welche langfristigen Erwartungen/Anforderungen haben die Kunden/Nutzer an unsere (Dienst-)Leistungen?

- die Prozess-/Innenperspektive: Welche Prozesse sichern langfristig den Erfolg/ müssen wir optimal gestalten?

- die Potential-/Entwicklungsperspektive: Wie können wir neue Potenziale in Bezug auf Humankapital, Leistungen und Produkte erschließen und unsere Fähigkeit zu Veränderung und Verbesserung weiterentwickeln?

Neben den zentralen Ergebnissen (Perspektiven 1 und 2) auch die wichtigsten internen Steuerungsgrößen, die sog. Erfolgstreiber (Perspektiven 3 und 4), in den Blick. Damit kombiniert das Konzept der BSC markt- und funktionsstrategische. In jeder Perspektive werden max. 4-7 Organisationsziele bestimmt, die für die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie stehen. Jedem Kernziel werden passende Kennzahlen (Indikatoren), Zielerreichungskriterien (Targets) und Maßnahme (Programme) zugeordnet.

Das Konzept lässt sich ohne weiteres auf Non-Profit-Organisationen im sozialen, pädagogischen oder pastoralen Kontext übertragen. Ein entscheidender Unterschied liegt darin, dass in einer NPO das Haupt- oder Formalziel nicht der finanzielle Erfolg (die Gewinnoptimierung, -maximierung) ist. Sinn einer NPO ist die Erzielung von Wirkungen, wie sie sich aus dem Auftrag bzw. dem Selbstverständnis der ergibt und häufig prägnant in Mission Statement oder Leitbild formuliert ist.20

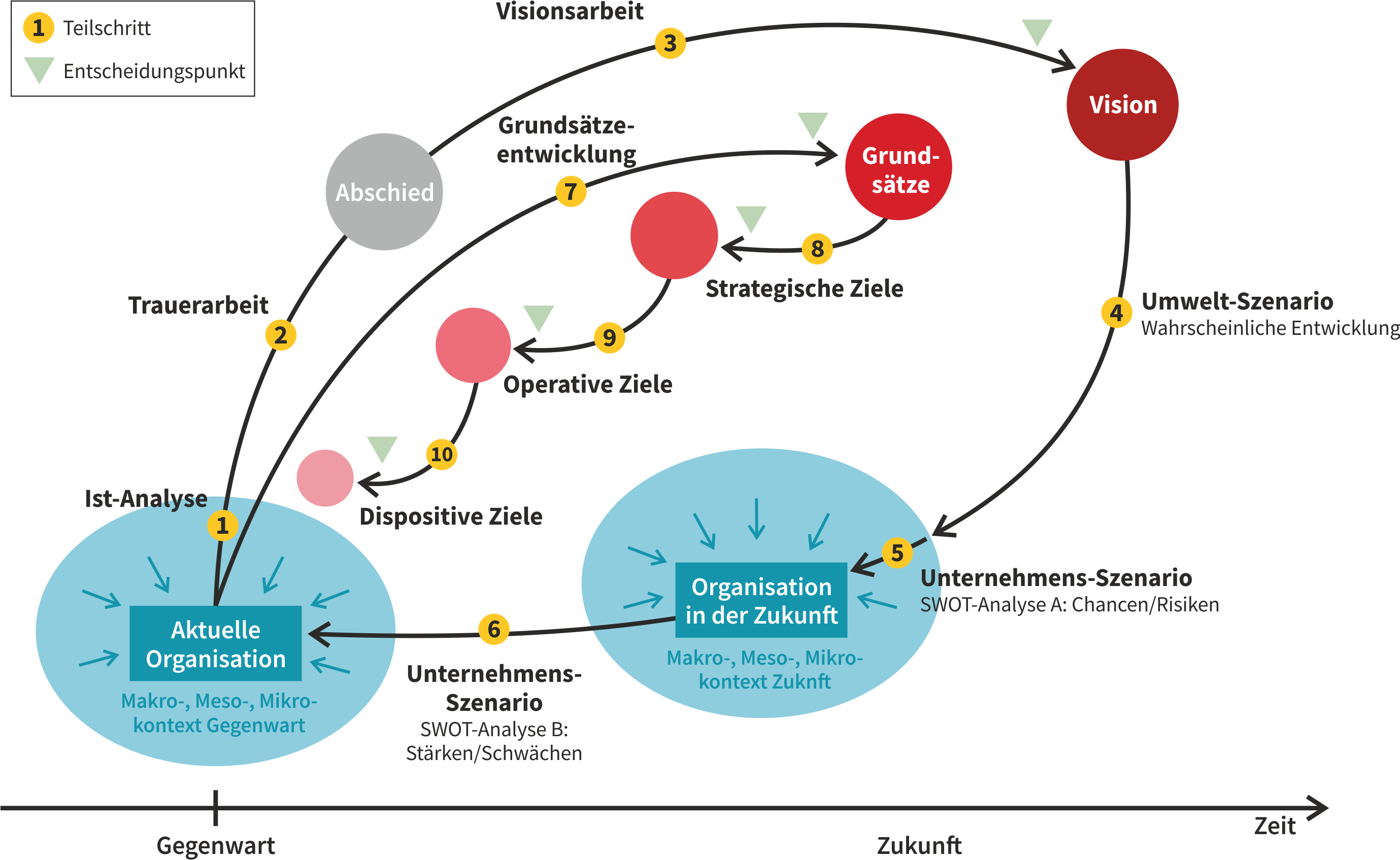

4. Strategieentwicklung – Architektur und Instrumente

Strategieentwicklung folgt der generellen Logik von Entwicklungsprozessen und kann vereinfacht als (sich wiederholender) Dreischritt von Sehen – Urteilen – Handeln21 verstanden werden. Berücksichtigt man die relevanten Felder organisatorischen Handelns, ergibt sich daraus eine grundlegende Matrix, die strategischen Entwicklungsprozessen als Landkarte zugrunde gelegt werden kann (Abb. 6).

Abb. 6: Landkarte zur Gestaltung strategischer Entwicklungsprozesse

Die skizzierte Basislogik wird natürlich nur in begrenztem Maße der Komplexität und der Dynamik organisatorischer Entwicklungsprozesse gerecht. Es gibt eine Vielzahl konzeptioneller und methodischer Ansätze, die eine Differenzierung der Prozessgestaltung erlauben22. Bei aller Unterschiedlichkeit im Detail konvergieren diese Ansätze allerdings im Blick auf die Kernbausteine, die zur Gesamtarchitektur eines strategischen Entwicklungsprozesses gehören (Abb. 7). Die Elemente stehen in einem sachlogischen und zeitlichen Zusammenhang. Variationen im Vorgehen (Auswahl, veränderte Anordnung) sind (begrenzt) möglich, verändern aber u.U. den Charakter des Prozesses.

Abb. 7: Strategieentwicklung – Gesamtarchitektur (Überblick)

4.1. Ausgangssituation sorgfältig wahrnehmen (Organisations- und Umweltanalyse)

Die Analyse der Organisation fokussiert zum einen die harten Fakten, also quantitative Indikatoren in den unterschiedlichen Handlungsfeldern der Organisation23. Daneben spielen immer auch weiche Faktoren eine wichtige Rolle. Hierzu zählt u.a. die Wahrnehmung der organisatorischen Wirklichkeit aus Sicht der unterschiedlichen Interessensträger, also deren Bedürfnisse, Motive, Haltungen, Werte und Interessen (Stakeholderanalyse). Ziel ist es, sich ein umfassendes und kritisches Bild von der Organisation, ihren (Kern-)Kompetenzen und Potenzialen, aber auch von ihren Schwachstellen und Defiziten verschaffen und relevante Entwicklungstendenzen (Trends) zu identifizieren.

Im Rahmen einer systematischen strategischen Steuerung, ist die Organisationsanalyse Bestandteil eines (regelmäßigen) IST/SOLL-Vergleichs. Vorgängig formulierte strategische Ziele und Maßnahmen werden anhand quantitativer Indikatoren auf den Grad der Zielerreichung hin überprüft und bewertet, um den operativen Kurs der Organisation zu justieren oder aber die Strategie neu zu bestimmen.

In einem zweiten Analyseschritt werden die relevanten Umwelten der Organisation unter die Lupe genommen. Neben der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung (also eher demografischen, sozioökonomischen und soziokulturellen Gesichtspunkten) stehen die fachlichen (technologischen), rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Kontexte und Rahmenbedingungen des Organisationshandelns im Mittelpunkt. Ziel ist es, die System-Umwelt-Beziehung besser zu verstehen, sich ein umfassendes Bild von den aktuellen Herausforderungen der Organisation zu verschaffen und bedeutsame Entwicklungstendenzen (Trends) in der Umwelt zu erkennen.

Dieses Wissen ist unabdingbar, um den Anpassungsdruck besser einschätzen zu können, auf den die Organisation kurz-, mittel oder langfristig mit funktionellen, personellen oder auch strukturellen Veränderungen zu reagieren hat, um dauerhaft zukunftsfähig zu bleiben. In betriebs- und sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen wurden vielfältige Instrumente entwickelt, die zu Umweltanalyse herangezogen werden können24.

4.2. Bewusst gemeinsam Abschied nehmen (Trauerarbeit)

Das Geleistete relativieren und das Erreichte loslassen, sich vom Bisherigen verabschieden zu können, ist eine unabdingbare Voraussetzung, um nach vorne schauen und neue Perspektiven gewinnen zu können. Dies gilt für Organisationen ebenso, wie für den einzelnen. Abschied und Trauer begegnen gerade in strategischen Prozessen regelmäßig, werden jedoch häufig zu wenig beachtet und produzieren Stress. Bereits hier (oder auch an jeder anderen Stelle im Prozess) kann es daher sinnvoll sein, mit den Beteiligten das Thema Abschied gezielt aufzugreifen und gemeinsam aktive Trauerarbeit zu leisten.

Trauergebräuche und -rituale wurden gerade auch von den Kirchen über Jahrhunderte hinweg bewahrt, gepflegt und tradiert. Sie spielen beim Trauern eine besondere, stabilisierende und sinnstiftende Rolle. Durch Erinnern und darin symbolisch wiederholtes Zurückholen und erneutes Weggeben des Betrauerten wird ein Sich-Einlassen auf die Extremsituation des Verlustes, die damit verknüpften Emotionen wie Wut und Trauer, sowie ein allmähliches Bejahen und Loslösen möglich.

4.3. Träume und Utopien entdecken und kommunizieren (Visionsarbeit)

Visionen sind (sinnlich vermittelte) Bilder vom Ganzen (hier der Organisation in ihrer Umwelt), die einen signifikanten Unterschied zum Status Quo (zum Hier und Jetzt) machen, auf eine (gute) Zukunft ausgerichtet sind und die Gegenwart in Bewegung bringen. Visionen sind markante Punkte auf der inneren Landkarte, die Leuchtpunkte, die Attraktoren, auf die hin man sich orientiert und die dem Handeln Sinn geben.

Institutionen und Organisationen können auf Dauer nur existieren, wenn ihre Stakeholder (Mitglieder, Akteure/Mitarbeiter und Nutzer/Kunden) auf gemeinsame Leuchtpunkte zusteuern, wenn ihre Ideen oder Visionen dessen, worum es geht, was wichtig ist und zählt, in hinreichendem Maße konvergieren, sie also eine gemeinsame Mitte und ein Bild von der Zukunft haben. Dies gilt umso mehr, je höher der äußere oder innere Veränderungsdruck ist. Daher ist die Besinnung auf die gemeinsame Vision für Organisationen heute von ganz zentraler Bedeutung.

Visionen entwickeln sich im inneren und äußeren Dialog. Visionsarbeit braucht daher Raum und Zeit, damit sich das kreative Potential der Beteiligten entfalten kann. Die Arbeitsatmosphäre ist von großer Bedeutung, sie muss von Achtung, Anerkennung und Wertschätzung geprägt sein. Nur so können sich die Beteiligten darauf einlassen, sich an ihre innersten Bilder, Wünsche und Träume anzukoppeln und diese mit anderen zu kommunizieren. Visionsarbeit braucht Struktur und Methode, um aus der Vielfalt der Möglichkeiten und Verzweigungen das „gemeinsame Bewegende“ heraus zu finden und auf die Konsequenzen für die Gestaltung der Organisation hin abzuklopfen.25

4.4. Die Umweltentwicklung antizipieren (Szenarienarbeit)

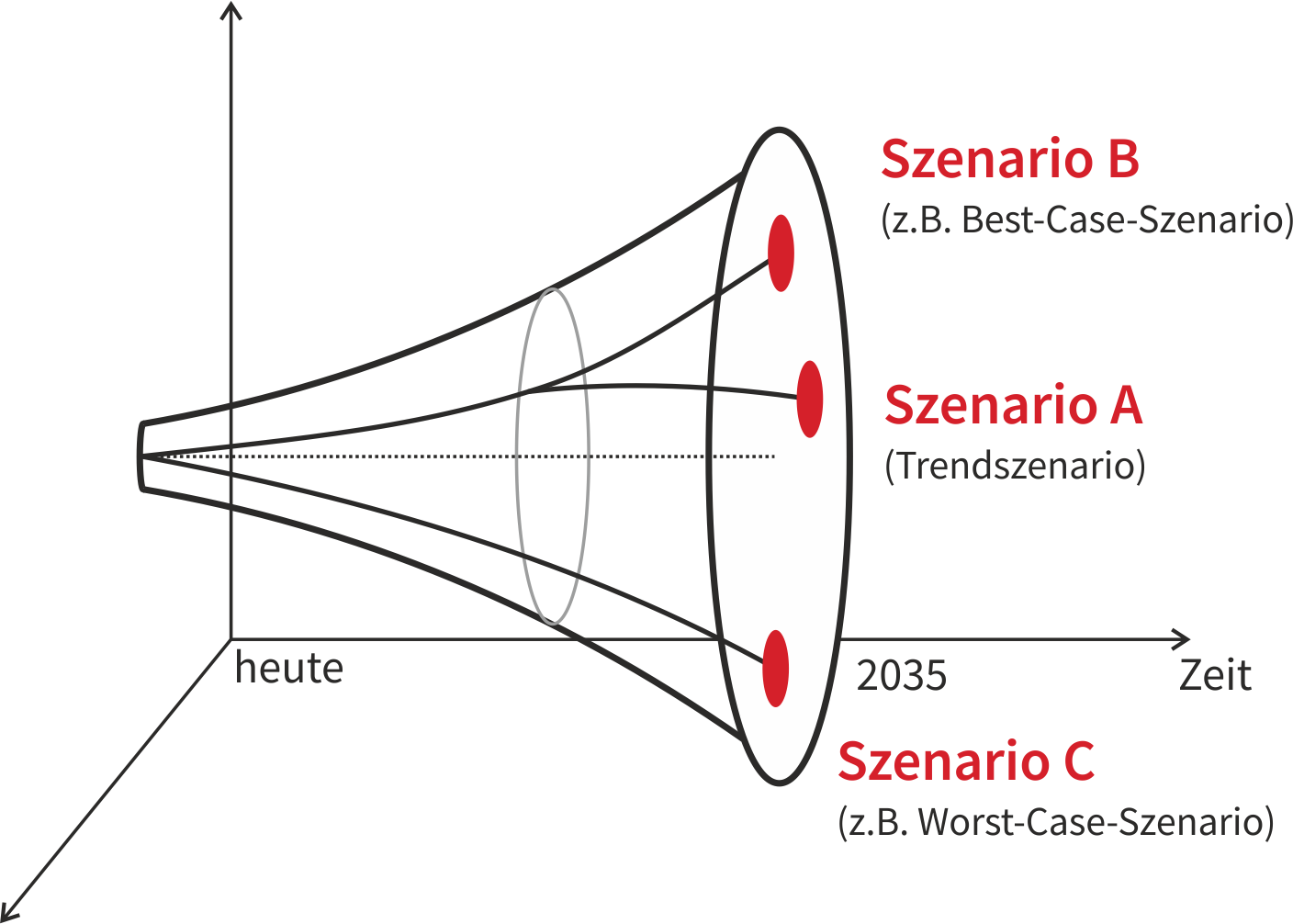

Bevor die Vision in Form eines Leitbildes (einer Unternehmenspolitik) bzw. strategischer Ziele und Maßnahmen konkretisiert werden kann, ist es erforderlich, die zukünftige Entwicklung der relevanten Umwelten ins Auge zu fassen und zu beschreiben. Die Szenariotechnik ist hierfür ein geeignetes Instrumentarium.

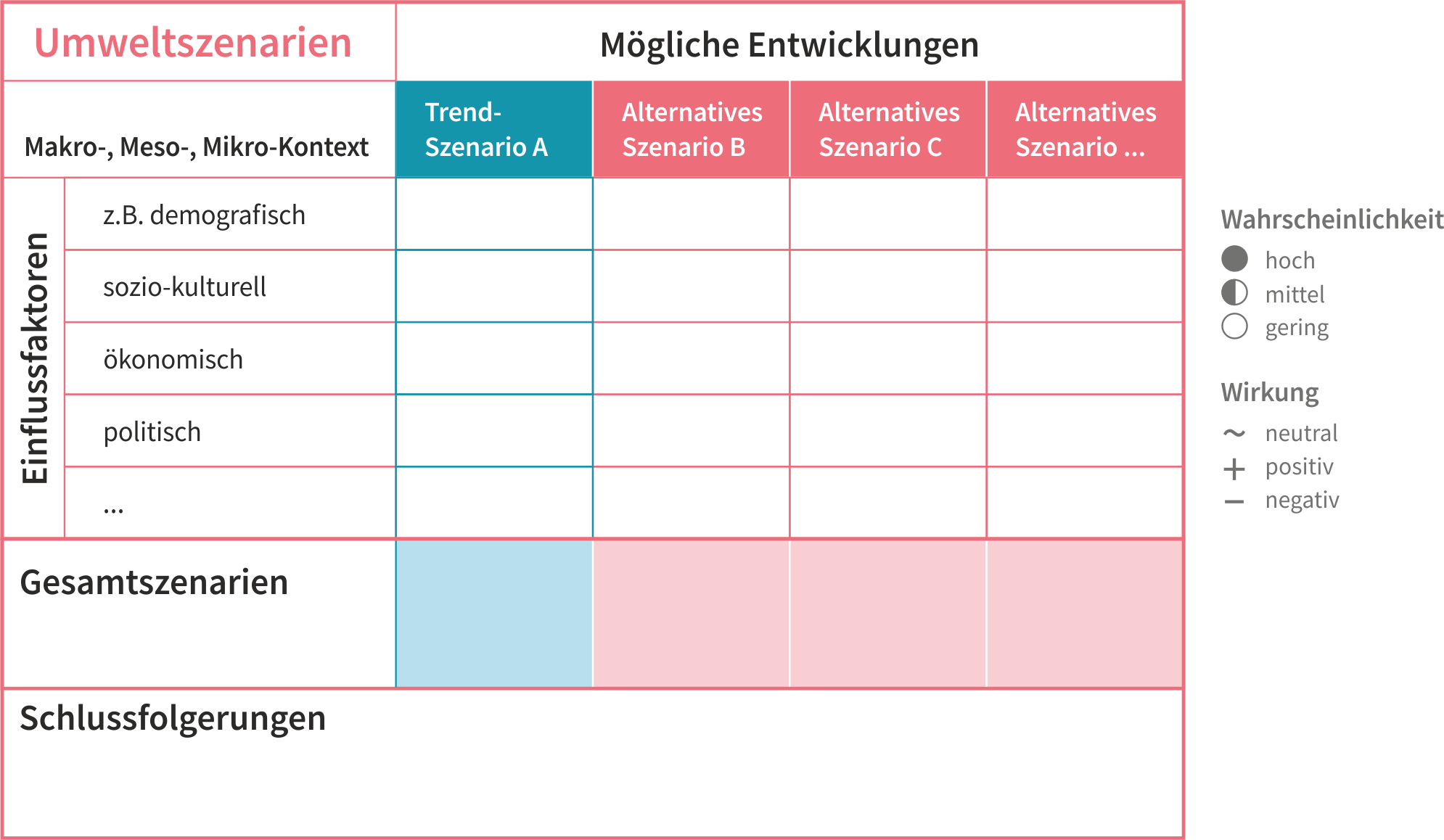

Szenarien (Beschreibungen möglicher Zukünfte eines Systems) werden vielfach in Politik und Wirtschaft eingesetzt, um valide Hintergrundfolien für organisatorische, insbesondere strategische Entscheidungen zu generieren. Ausgehend von bestehenden Entwicklungstendenzen (Trends) wird dabei systematisch untersucht bzw. eingeschätzt, wie sich markante und bedeutsame Größen (Variablen) des Systems in Zukunft weiter entwickeln können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit hierfür ist und unter welchen Bedingungen (Annahmen, Prämissen) davon abweichende Entwicklungsmöglichkeiten bestehen (vgl. Abb. 8)26.

Abb. 8: Szenarien mit den Varianten Trend-, Best-case- und Worst-case-SzenarioEin Umwelt-Szenario fokussiert die Entwicklung der relevanten Umwelten eines Systems, z.B. einer Organisation. In der Praxis hat man i.d.R. weder die Zeit, noch die Mittel, ein wissenschaftlich abgesichertes U-Szenario zu erstellen27. Dies ist allerdings auch nicht notwendig, da sich über das methodische Vorgehen eine hinreichende Reliabilität (Wiederholbarkeit des Ergebnisses) und Validität (Bezug zur/ Übereinstimmung mit der Wirklichkeit) der Ergebnisse herstellen lässt. Man sollte daher ein U-Szenario auf jeden Fall mit einer hinreichend großen Gruppe von Personen (Informationsträgern) erstellen, die einen guten Einblick in das System und die relevanten Umwelten besitzen und zu Beginn mit dem Verfahren vertraut gemacht worden sind.

Das Grundprinzip ist denkbar einfach (vgl. Abb. 9). In einem ersten Arbeitsschritt werden die Prämissen definiert: Was gilt als Referenzsystem (= die Organisation), was sind die relevanten Umwelten („Mikro-, Meso-, Makro-Kontext“)? Was sind in den relevanten Umwelten die zentralen Faktoren(-gruppen), von denen angenommen wird, dass sie einen bedeutsamen Einfluss auf das Referenzsystem haben und deren zukünftige Entwicklung und Zusammenspiel man im weiteren Verlauf betrachten möchte („Fokus“)?

Abb. 9: Umweltszenario – EntwicklungsschemaIm weiteren Verlauf wird dann für jeden Bereich überlegt, welche (Haupt-)Trends erkennbar sind und wie sich diese in messbaren Indikatoren niederschlagen. Extrapoliert man die beobachteten Tendenzen in die Zukunft, erhält man das sog. Trendszenario, also diejenige Zukunft, die zu erwarten ist, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie bisher. Dazu werden alternative Entwicklungsmöglichkeiten erarbeitet, inklusive der Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit diese jeweils eintreten28. Die Einzeloptionen werden abschließend zu prägnanten Gesamtszenarien gebündelt und hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens (hohe, mittlere, geringe Wahrscheinlichkeit) und ihrer Wirkung auf das Referenzsystem (normal, positiv, negativ) bewertet.

Die Vielzahl der Sichtweisen, die auf diese Weise zusammengeführt werden, und die schrittweise Differenzierung und Filterung (Bündelung), stellen sicher, dass die Ergebnisse der Szenarioarbeit eine verlässliche Grundlage für die weitere strategische Planung sind.

4.5. Entwicklungsoptionen erkennen und bewerten (inverse SWOT-Analyse)

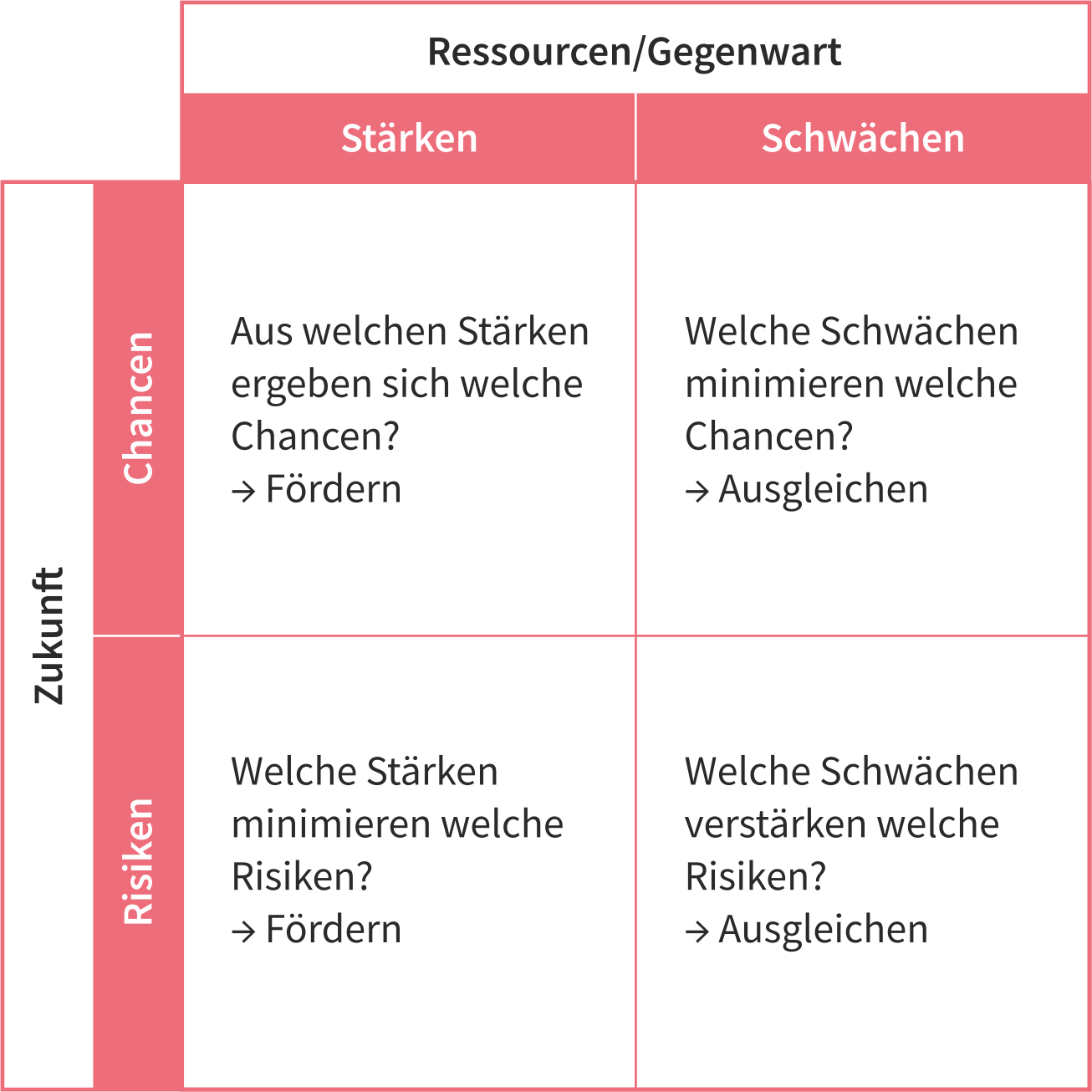

Aus den Prognosen zur Kontextentwicklung ergeben sich die Herausforderungen, denen die Organisation mit bestimmter Wahrscheinlichkeit in Zukunft ausgesetzt sein wird und denen sie sich zu stellen hat. Jetzt gilt es, daraufhin die Organisation selbst in den Blick zu nehmen und – auf dem Hintergrund des Umweltszenarios – ihre zukünftigen Chancen und Risiken sowie – hierauf bezogen – ihre gegenwärtigen Stärken und Schwächen herauszuarbeiten, um die zentralen Entwicklungsaufgaben zu erkennen. Dies geschieht mittels inverser SWOT-Analyse vgl. Abb. 10)29.

Abb. 10: SWOT-AnalyseDie Analyse der Chancen und Risiken ist als Organisationsszenario auf die erwartete Umweltentwicklung, das Umwelt-Szenario, zu beziehen. Gefragt wird, welche Entwicklungsmöglichkeiten/-optionen (= Chancen) sich für die Organisation in Zukunft ergeben bzw. welchen Bedrohungen (= Risiken) sie ausgesetzt ist, wenn sich die Umweltentwicklung wie im U-Szenario beschrieben gestaltet. Dabei ist es sinnvoll, sich vorab auf die Kriterien zu einigen, unter denen ein Sachverhalt als Chance bzw. als Risiko zu bewerten ist, und die Gewichte bzw. die Prioritäten zu bestimmen, nach denen die Kriterien zum Zuge kommen. Beides kann nur aus dem Auftrag der Organisation und der (gemeinsamen) Vision abgeleitet werden.

Im Ergebnis werden – wie auf einer Landkarte – die strategischen Optionen bzw. Entwicklungsmöglichkeiten der Organisation und die Entscheidungs- bzw. Interventionspunkte (in den unterschiedlichen Handlungsfeldern der Organisation) sichtbar, die den Weg der Organisation in die Zukunft markieren.

Die Analyse der Stärken und Schwächen bezieht sich dann unmittelbar auf die ermittelten Chancen und Risiken, die für die Organisation in der Zukunft liegen. Gefragt wird allerdings im Blick auf die Gegenwart:

- Was sind unsere aktuellen Stärken (Kompetenzen, Ressourcen und Potentiale), wenn wir die in der Zukunft liegenden Optionen realisieren (Chancen ergreifen) und die dort lauernden Risiken vermeiden wollen?

- Was sind unsere aktuellen Schwächen, wenn wir die in der Zukunft liegenden Chancen ergreifen und die dort lauernden Risiken vermeiden wollen?

Im Ergebnis zeigen sich – unmittelbar bezogen auf Optionen und Risiken – die mittel- und langfristigen Entwicklungsaufgaben, die im Falle einer entsprechenden strategischen Entscheidung anzugehen sind, um die Organisation zukunftsfähig zu machen.

4.6. Die Grundsätze festlegen – Arbeit am Leitbild (der Unternehmenspolitik)

Wenn die strategischen Optionen (Alternativen) und die hieraus folgenden Entwicklungsaufgaben klar sind, stehen Richtungsentscheidungen an. Dies geschieht mit Hilfe der Grundsatzplanung, an deren Ende ein Leitbild bzw. eine Unternehmenspolitik steht.

Das „Leit“-Bild (die Unternehmenspolitik) verdichtet die Basisprämissen der Organisation (ihren Auftrag vom Ursprung her), konkretisiert die (gemeinsame) Vision von der Zukunft in einer prägnanten sprachlichen Form und steckt den Orientierungsrahmen für das operative Handeln der Akteure ab. Für Christian Schroer drücken Leitbilder aus, was in einer gesellschaftlichen Institution, Einrichtung oder Unternehmung getan oder angestrebt wird, indem sie deren programmatische Idee (vision), Aufgabenstellung (mission) oder Selbstverständnis (identity) formulieren“.30

Das Leitbild bzw. die Unternehmenspolitik ist seinem (ihrem) Wesen nach ein multilateraler Kontrakt zwischen den Stakeholdern der Organisation (Kunden, Mitglieder, Mitarbeiter und Führung) also allen, die ein Interesse an der Organisation und ihrer gedeihlichen Entwicklung haben. Als zentrales Instrument der Grundsatzplanung (Unternehmenspolitik) liegt das Leitbild der strategischen Planung zugrunde. Die Prinzipien des organisatorischen Handelns, die dort formuliert werden, liegen allerdings nicht für immer fest. Sie sind einem kontinuierlichen Dialog unterworfen, der die Veränderungen in der Umwelt der Organisation mit einbezieht. Ein Leitbild ist daher als ein dynamischer und veränderbarer Bezugsrahmen zu verstehen, dessen kontinuierliche Überprüfung und Anpassung kontraktiert und strukturell verankert sein sollte.

Die Bedeutung eines Leitbildes liegt sowohl in dem, was am Ende als Ergebnis steht (die formulierten Prinzipien, der Text), als auch darin, wie sich der Prozess der Leitbildentwicklung gestaltet und die unterschiedlichen Akteure daran beteiligt werden. Ein Leitbild kann ebenso wenig wie eine Vision einseitig von oben verordnet oder von unten allein „demokratisch“ entschieden werden. Kunden, Mitglieder, Mitarbeiter und Führungskräfte der Organisation sind Träger relevanter Informationen. Sie kennen die Geschichte der Organisation, ihre konkrete Situation, die Anforderungen des Marktes, Werte und Visionen, Ressourcen und Potentiale. Wenn das Leitbild zu einer grundlegenden, von allen getragenen, verbindlichen und dauerhaften (Neu-)Orientierung führen soll, muss es von den unterschiedlichen Akteuren mitentwickelt und getragen werden. Dies erfordert beim Vorgehen eine Architektur, die Top-Down- und Bottom-Up-Prozesse miteinander verknüpft.

Der Prozess der Leitbildentwicklung ist ein komplexer Filter-, Verdichtungs- und Entscheidungsprozess, mit kreativen, analytischen und hermeneutischen Komponenten (Abb. 11). In die Erarbeitung fließen Informationen und Bewertungen aus unterschiedlichen Quellen und Bezügen mit ein, die nach Möglichkeit zu Beginn des Prozesses bereitgestellt oder in dessen Verlauf erarbeitet werden müssen:

- vorhandene Grundorientierungen (Tradition)

- Vorgaben der Gesamtorganisation (Auftrag)

- Routinen und Programme der Organisation (Praxis)

- Entwicklung der Märkte/Kontexte (Szenarien)

- Wünsche/Träume der Akteure/Kunden (Visionen).

Abb. 11: Leitbildentwicklung

Die zentrale Herausforderung in einem Leitbildprozess ist es, unter Beteiligung vieler Informations- und Interessensträger aus der Vielzahl der Informationen diejenigen (wenigen) Aussagen herauszufiltern, die als grundlegende Prinzipien („Leit“-Sätze) das zukünftige Handeln der Akteure ausrichten und das Erscheinungsbild (Profil) der Organisation nach innen und außen prägen sollen, ohne dass dabei der „kleinste gemeinsame Nenner“ oder aber nichtssagende „Allgemeinplätze“ herauskommen.31

4.7. Die dynamischen Fixpunkte bestimmen – Strategische Ziele und Maßnahmen

Die Bestimmung der strategischen Ziele und Maßnahmen baut auf den Ergebnissen des bisherigen Prozesses auf: Wenn die Richtungsentscheidungen bzw. (Entwicklungs-)Grundsätze festliegen, gilt es hierfür die (dynamischen) Fixpunkte, die strategischen Ziele, zu bestimmen, auf die langfristig zugesteuert werden soll, und die Maßnahmen ins Auge zu fassen, die erforderlich sind, um die Organisation auf Zielkurs zu bringen und zu halten. Es geht in dieser Phase des Prozesses konkret darum, zu definieren, wo die Organisation in 5 bis 10 Jahren stehen möchte, wie sie sich in ihren Kontexten (im Markt) positioniert und was sie erreicht haben will. Dazu ist es erforderlich, sämtliche Handlungsfelder der Organisation in den Blick zu nehmen und aufeinander zu beziehen.

Die strategischen Ziele und die zugehörigen Maßnahmen sind dabei operational, also in Termini beobachtbaren Verhaltens zu formulieren (Abb. 12). Dazu werden Kennwerte (Indikatoren) und Zielerreichungskriterien bestimmt, die überprüfbar sind und zur Steuerung des Handelns in der Organisation herangezogen werden können. Entsprechendes gilt für die Maßnahmen, die zur Erreichung der Ziele angesetzt werden. Bei optimalem Verlauf liegt als Ergebnis eine Kennwertmatrix vor, in der die wesentlichen Parameter der Strategie in übersichtlicher Form quantitativ, also in konkreter, erreichbarer und überprüfbarer Form beschrieben sind.

Wie der Prozess an dieser Stelle zu gestalten ist, hängt davon ab, wie die Organisation aufgestellt ist, um die es geht. Einerseits ist Fachwissen und planerisches Knowhow gefragt, andererseits müssen auf höchster Ebene Entscheidungen getroffen werden. Beides liegt nicht notwendig in einer Hand und ist zudem in Organisationen höchst unterschiedlich gestaltet. Ähnlich wie beim Leitbild ist es in Nonprofit-Organisationen sinnvoll, die unterschiedlichen Akteure (Mitarbeiter/innen, Mitglieder, ggf. auch Nutzer im Vorfeld strategischer Entscheidungen zu konsultieren.

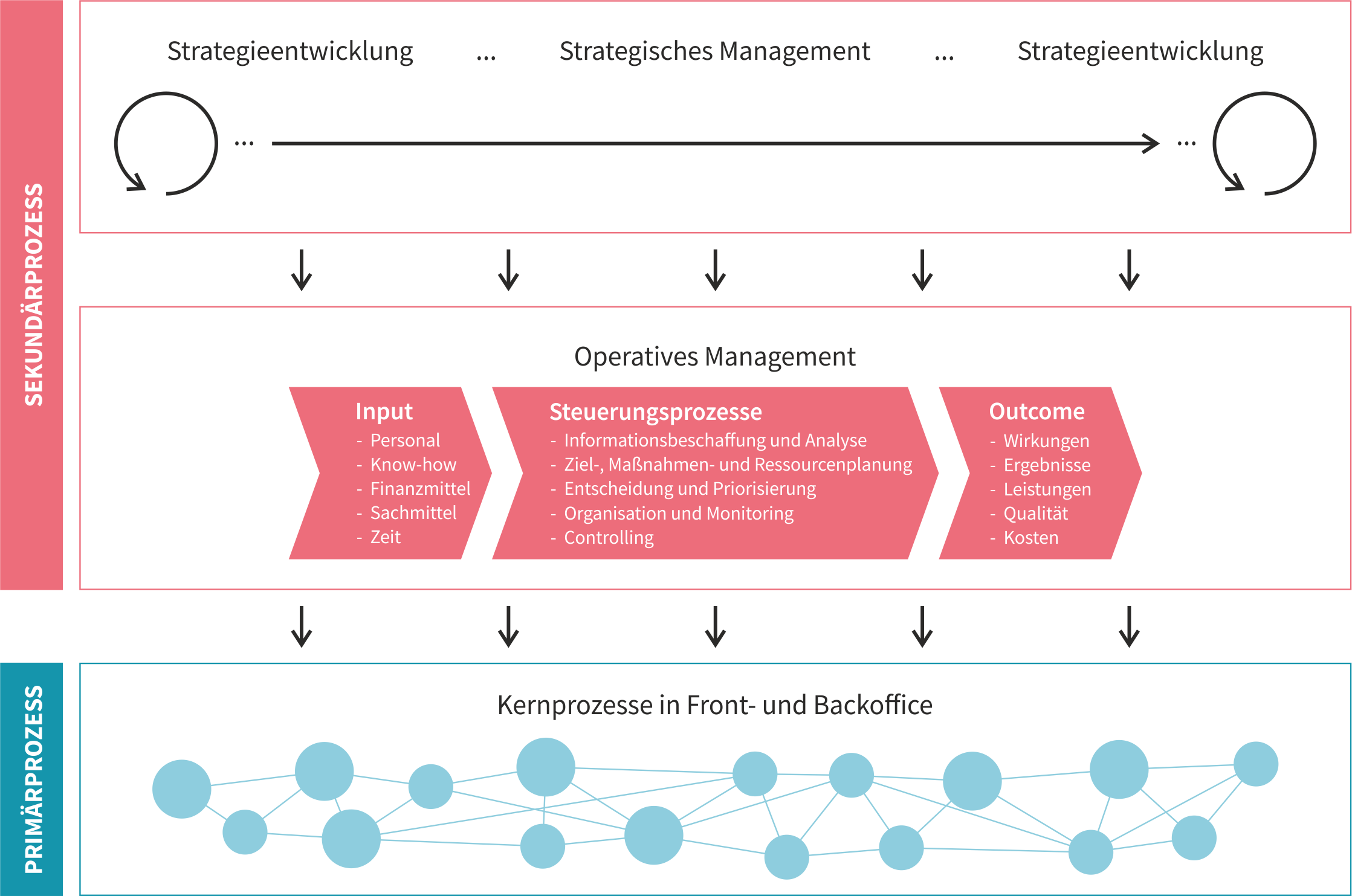

5. Strategisches und operatives Management – Abschließende Betrachtungen

Die Notwendigkeit, den Blick weiter und intensiver als sonst in die Zukunft zu richten, sich mit den wichtigen Überlebensfragen der Organisation zu beschäftigen, sie langfristig auszurichten und weiterzuentwickeln, ist in dynamischen Kontexten größer als in weniger schnelllebigen Umwelten, wie wir sie noch vor wenigen Jahren hatten. Dennoch muss die Organisation immer auch operativ geführt werden: Strategisches und operatives Management bilden stets eine Einheit. Sie sind systematisch aufeinander zu beziehen und iterativ miteinander zu verknüpfen, wenn keine Schieflage entstehen soll.

Die Strategie ist als Bezugsrahmen operativen Entscheidungen vorgeordnet. Sie ist allerdings ihrerseits in einen dynamischen Kontext eingebettet und unterliegt selbst einem kontinuierlichen Wandel. Daher ist Strategieentwicklung kein einmaliger sondern ein regelmäßig zu wiederholender Vorgang, um die Fixpunkte in veränderlichen Umwelten immer wieder neu zu justieren (vgl. Abb. 12).

Abb. 12: Strategisches und operatives ManagementDie Aufgabe, strategisch, also langfristig auf Zukunft und auf das Ganze der Organisation hin zu denken und zu handeln ist heute nicht mehr auf die oberste Führungsebene großer, womöglich global agierender Unternehmen beschränkt. In dem Maße, wie sich Organisationen und ihre gesellschaftlichen Bezugsgrößen differenzieren und als Netzwerke lose gekoppelter Systeme generieren, um dem anhaltenden Veränderungsdruck gewachsen zu sein, in dem Maße ist das Denken in Strategien und strategischen Alternativen auf allen Führungsebenen gefordert, um in der Veränderungssituation nachhaltig (Ziel-)Orientierung (also Konvergenz) und Innovation (also Divergenz), Steuerung und Entwicklung des Ganzen und seiner Teile zu gewährleisten.

- Neumann, J. v., Morgenstern, O., Theory of Games and Economic Behavior, 1944.

- Der Begriff geht auf Heinz von Foerster zurück. Gemeint sind Regulationssysteme, etwa ein Toaster oder eine Waschmaschine, die vorhersehbar, bestimmbar, jedoch nicht lern- und entwicklungsfähig sind (Foerster, H. v., Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt/M. 1997).

- Schreyögg, G., Strategisches Management – Entwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven, in: Die Unternehmung 6/1999, 389.

- Nicht umsonst nahm die systemische Familienforschung in Palo Alto im „Silicon Valley“ ihren enormen Aufschwung. Sämtliche Strömungen der Familientherapie in den 60er und 70er Jahren, die strukturelle Familientherapie (Minuchin), die strategische Familientherapie (Haley) und die Mailänder Schule (Selvini-Palazzoli, Cecchin, Boscolo) waren diesem Denken verpflichtet.

- Prigogine, I., Nicolis, G., On symmetry-breaking instabilities in dissipative systems, in: J. Chem. Phys. 46 (1967); Prigogine, I., Time, Structure and Fluctuations, Nobel Lecture, 8 December, 1977.

- Haken, H., Synergetik, Berlin, Heidelberg, New York 1982.

- Kriz, J., Chaos und Struktur. Systemtheorie Bd. 1, München, Berlin 1992.

- Autopoiesis bzw. Autopoiese kommt von gr. αὐτός, selbst, und ποιέω, schaffen. bedeutet „Selbst-Erzeugung“ bzw. „Selbstorganisation“.

- Maturana, U., Varela, F., Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens, Bern, München, Wien 21987.

- Schlippe A. v., Schweitzer, J., Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung, Göttingen 82002, 68.

- „Geht man vom Sinnbegriff aus, ist als erstes klar, dass Kommunikation immer ein selektives Geschehen ist. Sinn lässt keine andere Wahl als zu wählen. Kommunikation greift aus dem je aktuellen Verweisungshorizont, den sie selbst erst konstituiert, etwas heraus und lässt anderes beiseite. Kommunikation ist Prozessieren von Selektion“ (Luhmann, N., Soziale Systeme, Frankfurt/M. 1984, 194).

- Foerster, H. v., Cybernetics of Cybernetics. The Control of Control and the Communication of Communication, Minneapolis 21995.

- „Die Prämisse von Organisation ist das Unbekanntsein von Zukunft und der Erfolg der Organisation liegt in der Behandlung dieser Ungewissheit“ (Luhmann, N., Organisation und Entscheidung, Wiesbaden 2000, 10).

- Vgl. Dessoy, V. Lames, G., „…und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“ (Mt 28,20). Zukunft offen halten und Wandel gestalten. Strategisches Denken und Handeln in der Kirche, Trier 2010, 28 ff.

- Dessoy, V., Visionsarbeit, in: meditation. Zeitschrift für christliche Spiritualität und Lebensgestaltung 2 (2008), 11.

- Vgl. Schwarz, P., Management in Nonprofit Organisationen. Eine Führungs-, Organisations- und Planungslehre für Verbände, Sozialwerke, Vereine, Kirchen Parteien usw., Bern, Stuttgart, Wien 1992.

- Hierzu zählen z.B. auch Führungsgrundsätze.

- Kaplan, R. S., Norton, D. P., Balanced Scorecard. Strategien erfolgreich umsetzen, Stuttgart 1997.

- Die „Perspektiven“ der BSC lassen sich verstehen als eine fokussierte Auswahl aus den „Handlungsfeldern“ der Organisation, wie sie in Kapitel 2 beschrieben worden sind.

- Halfar, B., Borger, A., Kirchenmanagement, Baden-Baden 2007.

- Die Methode geht auf den belgischen Arbeiterpriester und späteren Kardinal Joseph Cardijn (1882-1967) zurück, des Prinzip “See – Judge – Act “ in der Arbeit mit jungen Arbeiter/innen entwickelt und in die Pastoral eingeführt hat.

- Vgl. exemplarisch Nagel, R., Wimmer, R., Systemische Strategieentwicklung. Modelle und Instrumente für Berater und Entscheider, Stuttgart 52009; Mićić, P., 30 Minuten für Zukunftsforschung und Zukunftsmanagement, Offenbach 32007. Schwarz, Management in Nonprofit Organisationen, a.a.O.; Eschenbach, R., Horak, C. (Hrsg.), Führung der Nonprofit Organisation. Bewährte Instrumente im praktischen Einsatz, Stuttgart 22003.

- Wie etwa die Anzahl, die Struktur und die Entwicklung der Mitglieder, der Nutzer bzw. Kunden (Marktanalyse) oder die Bereitstellung und Nutzung bestimmter Leistungen inkl. erkennbarer Trends (Portfolioanalyse) oder die Situation und die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben, Vermögenswerten etc.).

- Vgl. hierzu insbesondere Nagel, Wimmer, Systemische Strategieentwicklung, a.a.O. und Eschenbach, Horak (Hrsg.), Führung der Nonprofit Organisation, a.a.O.

- Vgl. Dessoy, Visionsarbeit, a.a.O. 7-14; Kuhnt, B., Müller, N. R., Moderationsfibel Zukunftswerkstätten: verstehen – anleiten – einsetzen. Das Praxisbuch zur Sozialen Problemlösungsmethode Zukunftswerkstatt, Münster 32000.

- Vgl. Graf, G., Klein, G., In die Zukunft führen. Strategieentwicklung mit Szenarien, Zürich 2003; Wilms, F., Szenariotechnik. Vom Umgang mit der Zukunft, Bern 2006.

- In großen, global operierenden Unternehmen geschieht dies natürlich permanent, wesentlich differenzierter mit einem erheblichen finanziellen und personellen Aufwand.

- Alternativ dazu kann der Arbeitsauftrag auch lauten, für jeden Bereich drei unterschiedliche Prognosen zu entwickeln, ein normales Szenario (mittlere Prognose), ein positives Szenario (optimistische Prognose) und ein negatives Szenario (pessimistische Prognose). Dabei ist die nachhaltige Existenzsicherung der Organisation das Kriterium für die Unterscheidung bzw. Bewertung in „normal“, „positiv“ und „negativ“.

- SWOT ist die Abkürzung für Strength (= Stärken), Weakness (= Schwächen), Opportunities (= Chancen) und Threats (= Risiken). Sie wird i.d.R. so durchgeführt, dass zunächst Stärken und Schwächen in der der Gegenwart betrachtet werden und hieraus in der Zukunft liegende Chancen und Risiken abgeleitet werden. Im vorliegenden Zusammenhang ist die Fragerichtung umgekehrt.

- Schröer, C., Art. Leitbild, in: LTHK, 1997.

- Vgl. hierzu methodisch Strunk, A., Kreative Spannung, in: SocialMagazin 6/1998, 9f.