Partizipation und Leitung in der Kirche

Der vorliegende Beitrag1 nähert sich dem Thema aus sozialwissenschaftlicher Sicht: Gefragt wird, wie Partizipation und Leitung bzw. Führung in der Kirche zusammenhängen, wie sie gestaltet werden können, um Zukunft unter den sich abzeichnenden Umweltbedingungen offen zu halten, und was getan werden kann, um die darin liegenden Chancen zu ergreifen. Es geht nicht normativ um Wahrheit, sondern pragmatisch um Wirkung, also um Relevanz.

1. Zum Verständnis von Partizipation

Partizipation kommt von lat. participio „teilnehmen lassen, etwas mit jemandem teilen, an etwas teilhaben“. Partizipation ist ein interaktiver Vorgang: Teil geben und Teil nehmen gehören zusammen. Im modernen Sprachgebrauch steht der Begriff für Beteiligung, Teilhabe, Mitsprache, Mitwirkung oder Mitbestimmung und ist eng mit der Idee von Emanzipation verknüpft. Im Kern wird der Begriff verwendet, um die Einbeziehung von Individuen und Gruppen in Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse zu beschreiben.

Historisch reicht der Gedanke der Partizipation bis in die Zeit des Übergangs vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit zurück. Die Erfindung des modernen Buchdrucks durch Johannes Gutenberg ermöglichte die massenhafte Verbreitung von Schriften und eröffnete auf breiter Basis den Zugang zu Wissen und Information. Die veränderten Möglichkeiten der Kommunikation wurden zur Triebfeder für die Bildungsbewegung in der Renaissance und das Zeitalter der Aufklärung. In der humanistischen Tradition zielt Bildung auf Teilhabe („gleiche Bildung für alle“) und hat grundsätzlich emanzipatorischen Charakter (Ideal ist das „autonome Individuum“).

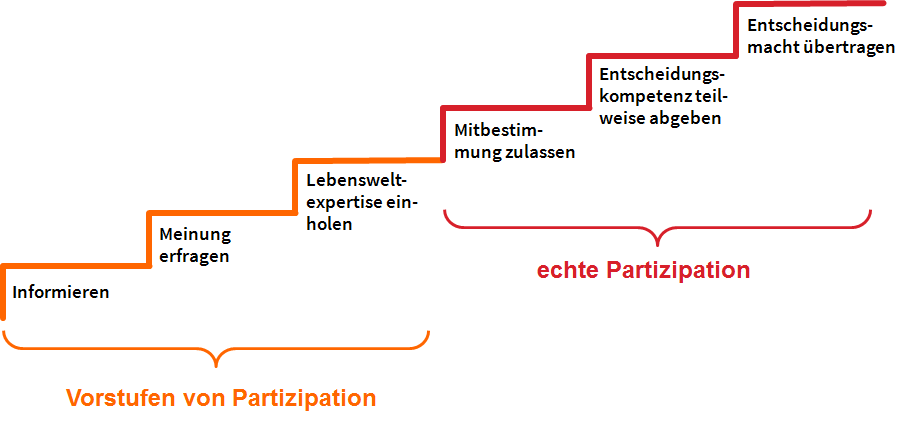

Ausgelöst durch die sozialen Bewegungen und Umbrüche in den 1960er und 1970er Jahren wurden Emanzipation und Partizipation zu normativen Leitbegriffen im gesellschaftlichen Diskurs. Straßburger und Rieger2 beschreiben im Anschluss an Sherry R. Arnstein3 sechs Stufen der Partizipation auf dem Weg zu zivilgesellschaftlicher Eigenaktivität:

- Informieren

- Meinung erfragen

- Lebensweltexpertise einholen

- Mitbestimmung zulassen

- Entscheidungskompetenz teilweise abgeben

- Entscheidungsmacht übertragen.

Arnstein: Partizipation ist Teilhabe an Entscheidungsmacht.

Arnstein definiert Partizipation normativ als Teilhabe an Entscheidungsmacht (Citizen Power). In diesem Sinne unterscheiden Straßburger und Rieger „Vorstufen“ (Stufen 1-3) von Formen „echter“ Partizipation (Stufen 4-6). Hier haben Menschen „eine rechtlich, formal oder konzeptionell abgesicherte und damit verbindliche Rolle im Entscheidungsprozess“4.

In der psychologischen Forschung ist Partizipation kein explizites Thema. Dennoch gibt es interessante Hinweise auf psychologische Faktoren, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Menschen haben ein starkes Bedürfnis, ihre Umgebung aktiv mitzugestalten. Sie sind bestrebt, Zustände und Ereignisse in sich selbst und ihrer Umwelt kontrollieren zu können. Frey und Jonas5 sprechen in diesem Zusammenhang von „Kontrollmotivation“. Sie wird erlebt, wenn Dinge beeinflussbar (behavior control) oder vorhersagbar sind (information control), wenn damit verknüpfte negative Reize durch eine kognitive Strategie (Ablenkung, Sinnverleihung etc.) reduziert (cognitive control) bzw. einer Ursache zugeordnet werden können (retrospective control).

Luhmann: Partizipation ist gleichbedeutend mit Inklusion. Inklusion bedeutet, dass Individuen (bzw. ihr Verhalten) systemrelevant werden.

Die wahrgenommene Einschränkung von Freiheitsgraden und Handlungsmöglichkeiten, also Kontrollverlust, wird dagegen als Beeinträchtigung (Stress) erlebt und führt im Sinne der Reaktanztheorie6 zu Widerstand und damit zu Stress im System oder aber – bei anhaltender Erfahrung von Kontrollverlust – nach Seligman zu „gelernter Hilflosigkeit“, zu ohnmächtiger Abhängigkeit, zu Resignation, innerer Kündigung und Burnout.7

Im systemischen Diskurs ist Partizipation kein normativer, sondern ein beschreibender bzw. erklärender Begriff. Für Luhmann ist er gleichbedeutend mit Inklusion. Systeme entstehen durch Kommunikation, indem sich die Beteiligten wechselseitig beobachtend und aktiv selektierend auf bestimmte (relevante) Aspekte des Kontextes beziehen und diesen einen Sinn zuschreiben.8 Eine Information ist dann relevant, wenn sich der Kommunikationspartner darauf beziehen kann, wenn die Information in der Fülle der Umweltsignale wahrgenommen, mit Sinn versehen und zur Grundlage einer Anschlusskommunikation gemacht werden kann. Inklusion bezeichnet dann den Vorgang, dass Individuen (bzw. ihr Verhalten) systemrelevant werden.9

Partizipation schafft – systemisch betrachtet – die Rahmenbedingungen, damit Inklusion hergestellt werden kann. Das kann in unterschiedlicher Form geschehen, sei es, dass Personen(-gruppen) als Träger von Entscheidungen konstruiert (als die relevante systeminterne Umwelt in Entscheidungsprozesse inkludiert), als Teilnehmer konsultiert (als eine relevante systeminterne Umwelt in Subsystemen ohne Entscheidungskompetenz inkludiert) oder bloß informiert (als interne Umwelt ohne Relevanz konnotiert) werden.

Die Notwendigkeit von Partizipation in Prozessen der Veränderung ergibt sich daraus, dass Systeme nicht linear von außen verändert werden können. Sie sind mit ihren inneren und äußeren Umwelten gekoppelt und nur in dieser Kopplung überlebensfähig. Daher ist die Partizipation aller Stakeholder (= Interessensträger: Führungskräfte, Mitarbeiter/innen, Adressaten, Mitglieder, Adressaten, …) ein Kernprinzip systemischer Organisationsentwicklung. Sie ist als Vorgang und Methode zwingend erforderlich, um Entscheidungen bottom-up und von außen her zu validieren, innere und äußere Kopplung herzustellen. Dies ist umso dringlicher, je stärker die Organisation auf Personen (deren Wissen, Überzeugung, Erfahrung, Kompetenzen…) setzt und je volatiler sich interne und externe Umwelten zeigen.

Systeme brauchen allerdings, um Konvergenz herstellen und Entscheidungen fällen zu können, ein Minimum an vertikaler Struktur und damit Machtasymmetrie. Gerade dann, wenn starke Veränderungen notwendig sind, um Umweltreferenz herzustellen, und massive Turbulenzen zu erwarten sind, wird Führung auch im Gegenüber gebraucht. Die Bandbreite selektiver Partizipation zwischen Fremd- und Selbstbestimmung ist riesig. Auf die Relation kommt es an. Führung muss mindestens den Prozess der Partizipation moderieren und Entscheidungen umsetzen können. Aus systemischer Perspektive ist entscheidend, dass Macht nach transparenten Regeln erfolgt, diese einem rationalen Diskurs zugänglich und seitens der Stakeholder veränderbar (kontrollierbar) sind.

Systeme brauchen um Konvergenz herstellen und Entscheidungen fällen zu können, ein Minimum an vertikaler Struktur und damit Machtasymmetrie.

Daher ist in Entwicklungsprozessen in besonderer Weise darauf zu achten, dass Semantik, Prozessarchitektur und Praxis kohärent sind:

- Geht es um (1) (Mit-)Entscheidung, (2) Konsultation (Mitwirkung, Anhörung) oder (3) Information?

- Sind die „Beteiligten“ (bzw. ihre Repräsentanzen) in (1) und (2) hinreichend vertreten, so dass ihre Stimme angemessenes Gewicht hat und nicht einzelne Interessensgruppen Entscheidungen majorisieren können?

- Nach welchen Regeln/Kriterien kommen Repräsentanzen in (1) und (2) zustande (Berufung, Wahl, …)?

- Vertreten die Repräsentanzen wirklich diejenigen, die sie formal zu vertreten haben bzw. zu vertreten vorgeben und wie ist die Rückkopplung gesichert?

- Nach welchen Regeln/Kriterien/Prämissen fließen Ergebnisse von (2) in Entscheidungen ein und wie wird mit Widersprüchen umgegangen?

- Wer wird bei (3) von wem, wann, wie über was informiert?

2. Organisationskultur, Exklusion und Hyperstabilität

Kulturgeschichtlich liegen die Wurzeln von Emanzipation und Partizipation im frühen Christentum. Biblischer Anspruch und kulturgeschichtliche Wirkung des christlichen Menschenbildes stehen allerdings in schroffem Kontrast zur verfassten Wirklichkeit und zur gelebten Praxis in der Kirche selbst.

2.1. Exklusion und Abhängigkeit: Zur Rolle der Laien in der Kirche

Wenn in der Kirche von Partizipation gesprochen wird, ist die Mitwirkung der Laien gemeint.10 Der Begriff Laie leitet sich aus griech. λαός (Kriegsvolk, Heeresgefolge, Mannschaft; Volk, Einwohnerschaft) ab. Er wird in der Septuaginta für den hebräisch-aramäischen Begriff ׳ām (Volk) verwendet und bezeichnet „die Innenbeziehung des Volkes Israel“. Zum λαός zu gehören, bedeutet, erwählt zu sein, zu JHWH zu gehören.

Im NT wird zunächst Israel als Volk Gottes (λαός) bezeichnet, dann aber v.a. die an Christus glaubende Gemeinschaft (Apg 15,14; Röm 9,24; Kol 3,11). Sie ist ek-klesia, herausgerufen und zusammengeführt als das „neue Volk Gottes“ in der Nachfolge Jesu Christi. Nach heftigen Auseinandersetzungen (vgl. Apg 15,1-41) ist klar: Alle sind gerufen, ohne Ansehen der Person, des Standes oder der Volkszugehörigkeit. Die Grenzlinie verläuft nicht im Binnenraum, sondern zwischen dem erwählten neuen Volk Gottes und den anderen Völkern (den Nicht-Glaubenden). Zum λαός in Christus zu gehören, also „Laie“ zu sein, ist im Kern das Selbstverständnis der frühen Christen. Durch die Taufe werden alle mit gleicher Würde ausgestattet zu Gliedern des Leibes Christi (1 Kor 12).

Ursprünglich Kern christlichen Selbstverständnisses wird der Begriff „Laie“ (= Nicht-Kleriker) im Mittelalter zum Inbegriff der Ungebildeten.

Im 3. Jh. setzt eine Differenzierung in Gruppen und Stände ein. Mit Tertullian (gest. 220 n.Chr.) bürgert sich das Wort „Laie“ als Bezeichnung für Nicht-Amtsträger ein. Aus dem Gegenüber von Gruppen und Lebensformen (Amtsträger-Laie) wird ein Gegensatz und schließlich mit der Zwei-Gewalten-Lehre von Papst Gelasius (gest. 496) die grundsätzliche Unterordnung der Laien unter die Kleriker in geistlich-religiösen Dingen.

Im Mittelalter wird der Begriff „Laie“ (= Nicht-Kleriker) dann zum Inbegriff der Ungebildeten. Höhere Bildung war in dieser Zeit dem Klerus (bzw. dem Adel) vorbehalten. Der überwiegende Teil der Bevölkerung war des Lesens und Schreibens nicht mächtig. Ergebnis der Entwicklung: Der Klerus spendet die geistlichen Güter und heilsnotwendigen Hilfen und die Laien haben das Recht, diese zu empfangen. Aus der Unterordnung ist Anhängigkeit geworden, die dann auch – siehe Ablasshandel – zur wirtschaftlichen Ausbeutung genutzt wird.

Diese Sicht ist bis in die Neuzeit bestimmend in der Theologie. Sie prägt u.a. die Aussagen des 1. Vatikanischen Konzils (1869/1870) und des CIC von 1917. Das 2. Vatikanische Konzil (1962/ 1965) betont ausgehend vom Volk-Gottes-Gedanken dann wieder stärker den geschichtlich-dynamischen Charakter der Kirche im dialogischen Miteinander von Communio und Ministratio (LG 4). Die Gemeinsamkeit aller Gläubigen, nicht die Unterschiede zwischen ihnen sind im Fokus. Der Unterschied zwischen Klerus und Laien ist nicht aufgehoben, ihre strikte Trennung jedoch überwunden. Die Laien werden als Subjekte aktiv (wenngleich unbestimmt) in den Sendungsauftrag der Kirche mit einbezogen (LG 31.32). Wie sieht die Praxis aus?

2.2. Dominante Ursprungsordnung und zementierte Machtverhältnisse

Die durch das Konzil initiierte Öffnung des Kirchen- und Rollenverständnisses ist in unserem volkskirchlich geprägten Kontext weitgehend versandet.11 Das hat v.a. mit den inneren Bildern zu tun, die in den Köpfen virulent sind und das Handeln determinieren. In ihnen verdichten sich grundlegende, bis heute wirksame Organisationslogiken, die Kirche hyperstabil machen.

- Monarchisch-feudale Kultur

Konzilstexte12 und Kirchenrecht (cc. 129-144, 375-402 CIC) dokumentieren unmissverständlich ein monarchisch-feudales Kirchenverständnis, das im Sinne einer Heiligen Ordnung auf das byzantische Hofzeremoniell zurückgeht und als Ursprungsordnung bis heute kirchliches Handeln letztlich bestimmt.13 Der Bischof vereint aufgrund des Weiheamtes alle Macht (sacra potestas) in seiner Hand. Er handelt in persona Christi und gibt diese Vollmacht durch Weihe und Sendung an seine Priester weiter. Sie leiten durch den Vollzug der Heiligen Riten.

So unterschiedlich die wirksamen Kulturen auch sind, sie gehen alle davon aus, dass hauptberufliche Akteure die Seelsorge betreiben. Partizipation von Laien am seelsorglichen Handeln und an seiner Gestaltung im Sinne von Autonomie und Verantwortung sind nicht vorgesehen.

- Hierarchisch-bürokratische Kultur

Moduliert wird die kirchliche Praxis von einem Amtsverständnis, wie es sich unter dem Einfluss von Max Weber im 20. Jahrhundert entwickelt und im Kirchenrecht seinen Niederschlag gefunden hat. Leitung im engeren Sinne (cc. 530-535 CIC) wird als Ausübung des Pfarramtes verstanden, also im Sinne einer regelgeleiteten und erlernbaren Amtsführung mit festgelegten Amtspflichten, transparenter Amtshierarchie und gewissenhafter Aktenführung.

- Technokratisch-funktionale Kultur

Ohne unmittelbar darauf zu rekurrieren, prägt auch das neuzeitliche, auf Massenproduktion ausgerichtete Verständnis von Organisation über weite Strecken den kirchlichen Alltag. Produkte und Prozesse sind hochgradig standardisiert. Experten (Theologen) wissen – wie in Industriebetrieben die Techniker –, was richtig ist und wie Seelsorge funktioniert. Sie suchen sich ggf. „Helfer“, die nach ihren Vorgaben bestimmte nachgeordnete Aufgaben übernehmen können.

- Synodal-demokratische Kultur

Das II. Vatikanische Konzil führt mit dem Communio-Gedanken ein zusätzliches Organisations- und Führungsprinzip ein, das im Kern auf einen Paradigmenwechsel hinausläuft: Kirche konstituiert sich auch aus der gläubigen Gemeinschaft heraus (vgl. LG 4). Sichtbar wird die Teilhabe an der Gestaltung von Kirche in den synodalen Gremien (vgl. cc. 511-514, 536-537 CIC). Im Blick auf die Pastoral haben die Räte faktisch allenfalls eine beratende Funktion, in den meisten Fällen jedoch den Charakter einer Spielwiese.

- Kooperativ-teamorientierte Kultur

In den 1980er Jahren kommt – getrieben von Entwicklungen in den Sozialwissenschaften – das Team-Modell und mit ihm die Idee der „kooperativen Leitung“ als Organisations- und Führungsprinzip ins Spiel. Beides steht für die (ideale) Vorstellung, dass die Teammitglieder gleichberechtigt ihre Prozesse gemeinsam verantworten und steuern. Die Realität sieht anders aus: Alle reden vom Team, jede/r verbindet etwas Anderes damit. Das Wording dient vor allem dazu, bestehende Machtverhältnisse, Konkurrenz oder Koexistenz zu verdecken.

So unterschiedlich die wirksamen Kulturen auch sind, sie gehen alle davon aus, dass hauptberufliche Akteure die Seelsorge betreiben. Partizipation von Laien am seelsorglichen Handeln und an seiner Gestaltung im Sinne von Autonomie und Verantwortung sind nicht vorgesehen (Arrangement der Exklusion).

Über dieses Arrangement hinaus unterliegen partizipative Ansätze, wie sie sich im Teamgedanken und der synodalen Verfasstheit andeuten, dem Vorbehalt, dass Amtsträger jederzeit nach technokratisch-funktionalem, hierarchisch-bürokratischem oder monarchisch-feudalem Muster eingreifen und korrigieren können (Rangfolge der Macht-Logiken).

Letztlich wird Leitung theologisch und kirchenrechtlich eindeutig dem „Priestertum des Dienstes“ zugeordnet und mit der Eucharistie verknüpft (LG 10, can. 519). Laien und Frauen sind strukturell behindert. Ihnen kommt allenfalls eine Mit-Wirkung zu, die einseitig von der Amtshierarchie gewährt wird. Partizipation an Leitung ist in der geltenden Rechtsnorm vom Grundsatz her nicht vorgesehen. Genau das bestätigen auch die Ausnahmen c. 517,1 und c. 517,2 CIC.

3. Partizipation – Kernprinzip eines veränderten Reformparadigmas

Die Kirche steht seit langem unter steigendem Anpassungsdruck. Eine Reform jagt die nächste und verschafft meist nur kurzzeitig Luft. Die Reformen selbst sind Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.

3.1. Herausforderungen und Lösungen 1. Ordnung

Die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes hat in den letzten Jahrzehnten eine neue Qualität erreicht: Zusammenhänge werden immer komplexer, das Veränderungstempo steigt, Entwicklungen lassen sich kaum verlässlich kalkulieren, Turbulenzen prägen den Alltag, Veränderung ist der Normalzustand. Im Anschluss an Peter F. Drucker14 sieht Dirk Baecker darin die Anzeichen eines epochalen Umbruchs: Wir stehen am Ende der modernen Gesellschaft, an der Schwelle zur „nächsten Gesellschaft“.15

Das zugrundeliegende Reformparadigma folgt bis heute im Kern dem Modernisierungsschema des vergangenen Jahrhunderts. Getragen von der Vorstellung, den volkskirchlichen Status Quo erhalten oder wieder herstellen zu können, bindet sich Kirche in ihren Reformen an das Modell einer sterbenden Gesellschaft.

Die Kirche hinkt der Entwicklung um Jahrzehnte hinterher: Obgleich die Dysfunktionalität aufgrund mangelnder Umweltreferenz dramatisch voranschreitet, blieben die Reformen der zurückliegenden Jahrzehnte stets kulturimmanent.16 Es ging primär um Systemerhaltung und Effizienzsteigerung, also darum, das Hamsterrad der althergebrachten Produktion mit schwindenden Ressourcen nach Möglichkeit noch schneller zu drehen:

- Der Blick war auf das Stammpublikum gerichtet.

- Die Pastoral blieb an vorgegebenen Aufgaben und Standardprodukten orientiert.

- Die Akteure folgten dem klassischen Rollenbild des Pastors/ Seelsorgers.

- Der fortschreitenden Ressourcenmangel sollte strukturell durch immer weitergehende Konzentration, Verdichtung und Zentralisierung kompensiert werden.

Damit folgt das zugrundeliegende Reformparadigma bis heute im Kern dem Modernisierungsschema des vergangenen Jahrhunderts. Getragen von der Vorstellung, den volkskirchlichen Status Quo erhalten oder wieder herstellen zu können, bindet sich Kirche in ihren Reformen an das Modell einer sterbenden Gesellschaft.17

3.2. Grundzüge eines Reformparadigmas 2.0

Angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche wird ein Reformparadigma gebraucht, das den Suchraum auf die nächste Gesellschaft hin öffnet und die hierfür relevanten Umwelten inkludiert.

Basisprämissen – die Koordinaten auf Innovation ausrichten

Wenn akzeptiert ist, dass die Volkskirche vorbei ist und die moderne Gesellschaft stirbt, sind zentrale Prämissen obsolet, die Reformen bisher bestimmt haben:

- Vom Produktions- zum Lernmodus: Reformen dienen nicht der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung einer ehemals erfolgreichen Produktion, sondern allein dazu, Rahmenbedingungen für ein Maximum an Entwicklung und Innovation zu schaffen. Lernen geht vor Produktivität!

- Vom Generalisierungs- zum Differenzierungsmodus: Waren Reformen bisher auf Einheitlichkeit programmiert, setzt zukünftige Kirchenentwicklung auf Deregulierung und Unterschiede. Vielfalt geht vor Standardisierung!

- Vom Deduktion- zum Induktionsmodus: Wurde Kirchenentwicklung bis dato plandeterministisch als linearer Prozess verstanden, bei dem sich die Zukunft aus dem Bisherigen deduktiv ableiten und dann linear herstellen lässt, geht ein Reformparadigma 2.0 von dynamischen Zukunftsbildern, experimentellen Vorgehensweisen, zirkulären Prozessen und sprunghaften Verläufen aus. Experimentieren geht vor Tradition!

- Vom Exklusions- zum Inklusionsmodus: Wurden Grenzziehungen in der Vergangenheit stets vorgängig vollzogen, ist dies in einem missionarischen Paradigma (also wie in der Zeit des frühen Christentums) nur als Traditionsbildung im Nachgang möglich. Inklusion geht vor Exklusion!

Suchbewegung – die relevanten Kontexte einbeziehen

Ein kirchlicher Würdenträger hat die Reformansätze in seinem Bistum einmal so zusammengefasst: „Wir denken Kirche von der Tradition (der Vergangenheit), von innen (der Binnenperspektive) und von oben (der Hierarchie) her.“ Er hat damit die relevanten Kontexte im Exklusionsmodus beschrieben. Im Inklusionsmodus gehen Reformen anders:

Im Inklusionsmodus gehen Reformen anders: Die Getauften sind in Entscheidungsprozesse einzubeziehen (von unten), die Adressaten sind aktiv ins Spiel zu bringen (von außen) und Kirche ist vom Zielbild her zu denken (von der Zukunft).

- Die Getauften sind in Entscheidungsprozesse einbeziehen: Partizipation ist nicht bloß Beiwerk (nice-to-have), sondern Konstitutivum (must-have) und umso wichtiger, je stärker sich die aktuelle Krise zu einer Stakeholderkrise entwickelt.

- Die Adressaten sind aktiv ins Spiel bringen: Es geht nicht in erster Linie um die Erneuerung der Binnenorganisation, sondern um Anschlussfähigkeit jenseits der Kirchenmauern. Die Adressaten entscheiden über die Relevanz von Kirche.

- Kirche ist von der Zukunft her zu denken: Je schneller sich die Umwelten verändern, desto weniger kann das Zukünftige vom Bisherigen abgeleitet werden. Die Annahmen der Stakeholder über die Zukunft werden gebraucht, um valide Entscheidungen treffen zu können.

Veränderte Prämissen und erweiterte Suchbewegung werden zukünftige Prozesse der Kirchenentwicklung grundlegend verändern.18

4. Partizipation – Baustein von Kirche an der Schwelle zur nächsten Gesellschaft

Wie die Kirche in Zukunft aussehen wird, wissen wir nicht, in welche Richtung es gehen kann, schon. Partizipation zieht sich dabei wie ein roter Faden durch alle Facetten des Zukunftsbildes. Darin sind sich Verantwortliche, Praktiker und Experten einig.19 Zwei zentrale Aspekte sollen skizziert werden.

4.1. Schlanke und fluide Sozialgestalt

Um sich in dynamischen Kontexten nachhaltig bewegen zu können, braucht die Kirche eine Organisationsform, die maximale Flexibilität und Entwicklung ermöglicht. Das heißt:

Entkopplung von Pastoral und Verwaltung

Die aktuelle Sozialgestalt ist gekennzeichnet durch eine hohe vertikal-organisatorische und eine geringe horizontal-pastorale Komplexität. Vergleichsweise kleine (Einheits-)Pfarreien mit einer komplexen Verwaltungsstruktur über viele Ebenen hinweg und eine dem Einheitsprinzip verpflichtete „Pastoral der Zusammenführung“ in großen pastoralen Einheiten prägen die Landschaft. Gebraucht wir das Gegenteil: Eine minimale Verwaltung in großen Organisationsräumen, mit flacher Hierarchie und radikal vereinfachten Prozessen. Und eine maximal differenzierte Pastoral in einem bunten Nebeneinander lokaler Kirchenkulturen, die in Eigenregie verantwortet werden.

Das Tempo der gesellschaftlichen Veränderungen erfordert ein neues Verständnis von Kirche als fluide und agile Organisation: die vertikal-organisatorische Komplexität muss verringert und die horizontal-pastorale Komplexität erhöht werden.

Die Kirche vor Ort ist dezentral und kategorial organisiert, ein (operatives) Netzwerk multipler pastoraler/kirchlicher Orte, an denen Kirche-Sein selbstverantwortlich auf je spezifische Weise gelebt wird. Die pastoralen/kirchlichen Orte („Gemeinden“) können sich um Kirchtürme, geistliche Gemeinschaften, caritative Einrichtungen, Personen, Themen oder Ideen bilden. Sie sind weitestgehend autonom, wissen umeinander und können flexibel, prozess- und projektbezogen miteinander kooperieren.

Profilierte kirchliche Zentren bündeln die pastorale Arbeit inhaltlich, organisatorisch und personell. Sie richten Akteure und Aktivitäten auf das Ganze und die Einheit aus, schärfen exemplarisch das Profil von Kirche und sichern eine knapp bemessene „Grundversorgung“. Von hier aus werden Touchpoints organisiert, an denen Menschen Kirche neu erfahren und Gemeinden bilden können.

Große Organisationsräume (kirchenrechtlich „Pfarreien“) geben die Möglichkeit, die Verwaltung auf ein Minimum zu reduzieren, die personellen Spielräume zu erhöhen und fachliche Differenzierung zu ermöglichen. Wichtig: Der Organisationsraum an sich hat keinerlei theologische oder pastorale Bedeutung!

Eine derart „fluide“ Sozialgestalt eröffnet personelle Spielräume und lädt zum Experimentieren ein. Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit innovativer Lösungen und neuer Anschlussmöglichkeiten. Die Frage ist, wie die auch in einem solchen System notwendige Steuerung und Systemabgrenzung (die Definition von innen und außen) funktionieren kann.

Strukturell geteilte Leitung

Die Leitung eines netzwerkartig konfigurierten pastoralen Organisationsraums ist hoch komplex und mit der klassischen Pfarrleitung nicht zu vergleichen. Sie kann verantwortlich nur in Form einer strukturell geteilten Leitung gedacht werden. Das bestehende Kirchenrecht ist kein Hindernis, wenn Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse klar umrissen, transparent beschrieben, verbindlich vereinbart, offen kommuniziert und regelmäßig überprüft werden. Feudal-monarchisches Führungshandeln ist in einem solchen Konstrukt strukturell ausgeschlossen und k.o.-Kriterium für die Besetzung von Leitungspositionen.

Es liegt nahe, LG 4 folgend, eine Leitungsstruktur zu wählen, in der das „exekutive“ Leitungshandeln der „legislativen“ Validierung und Kontrolle unterliegt. Das bisherige synodale System ist viel zu schwach und unbestimmt (Pfarrgemeinderat) oder aber zu spezifisch und eingeschränkt (Verwaltungsrat), um dieser Funktion gerecht zu werden. Eher bietet sich das Modell Vorstand/Aufsichtsrat als Referenzmodell an. Die Leitung der Pfarrei („Vorstand“) wird vom Bischof vorgeschlagen und bedarf der Zustimmung der Vertreterversammlung der pastoralen/kirchlichen Orte in der Pfarrei („Pfarrkonvent“). Der Pfarreirat („Aufsichtsrat“) wird umgekehrt vom Pfarrkonvent aus seinen Reihen gewählt und bedarf der Zustimmung des Bischofs.

Die Leitung eines netzwerkartig konfigurierten pastoralen Organisationsraums ist hoch komplex und mit der klassischen Pfarrleitung nicht zu vergleichen. Sie kann verantwortlich nur in Form einer strukturell geteilten Leitung gedacht werden.

Die „legislative“ (strategische) Leitung wird vom Pfarreirat („Aufsichtsrat“) wahrgenommen. Die Leitung der Pfarrei („Vorstand“) hat beratende Funktion. Leitung und Pfarreirat sind dem Bischof und dem Pfarrkonvent rechenschaftspflichtig. Beide entscheiden im Konfliktfall gemeinsam.

Für die „exekutive“ (operative) Leitung der Pfarrei im Sinne eines „Vorstands“ sind unterschiedliche Varianten denkbar:

- Hierarchisches Modell

Der „Vorstand“ besteht aus haupt- bzw. nebenberuflichen oder auch ehrenamtlichen Mitgliedern, die volle Verantwortung (Prokura) für ein bestimmtes Ressort (z.B. die Verwaltung, die Pastoral, die Unterstützungssysteme) haben. Daneben gibt es die Funktion des/der „Sprechers/in“. Er/sie hat die Gesamtleitung. Aufgabe ist die spirituell-strategische Ausrichtung des Ganzen und die Moderation des Vorstandes ohne unmittelbaren Zugriff auf das Geschäft der Ressortleiter/innen. In diesem Modell kann die Gesamtleitung einem geeigneten Priester in der Funktion als Pfarrer nach c. 519 CIC zugeordnet werden, allerdings mit einer rigorosen Beschneidung der bisherigen Machtfülle und eingebunden in transparente und verbindliche Regeln der Zusammenarbeit (Geschäftsordnung, Führungsgrundsätze).

- Teammodell

Das Teammodell ist in der Diaspora (z.B. im Bistum Magdeburg) bereits Realität und wird perspektivisch dringend gebraucht: Leitung wird nach c. 517,2 CIC umfassend im Team wahrgenommen. Es besteht aus haupt- bzw. nebenberuflichen, perspektivisch aber v.a. aus ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen. Es gibt keine Binnenhierarchie. Entscheidungen, die das Ganze betreffen, werden gemeinsam getroffen. Im Blick auf konkrete Aufgabenfelder bietet sich auch hier die Aufteilung in Ressorts mit entsprechenden Befugnissen an.

4.2. Führung in differenzierter Rollenarchitektur

Systeme brauchen Führung, um zielorientiertes Handeln (Steuerung) und innovative Entwicklung (Transformation) zu ermöglichen. Wenn das Leben an den pastoralen/kirchlichen Orten von den Menschen vor Ort aufgrund ihrer Taufwürde und ihrer Begabungen (Charismen) getragen und verantwortet wird, ändert sich die Rolle der hauptberuflichen Seelsorger/innen grundlegend.20 Sie sind nicht mehr primär für das operative Tagesgeschäft der Seelsorge face-to-face und dessen Organisation im Hier und Heute verantwortlich, sondern haben v.a. die Aufgabe, die Getauften in ihrem seelsorglichen Tun und in ihrem Leitungsdienst zu unterstützen, zu fördern und zu begleiten.21

Die Seelsorger/innen sind nicht mehr primär für das operative Tagesgeschäft der Seelsorge face-to-face und dessen Organisation im Hier und Heute verantwortlich, sondern haben v.a. die Aufgabe, die Getauften in ihrem seelsorglichen Tun und in ihrem Leitungsdienst zu unterstützen, zu fördern und zu begleiten.

Basiskompetenz Coaching

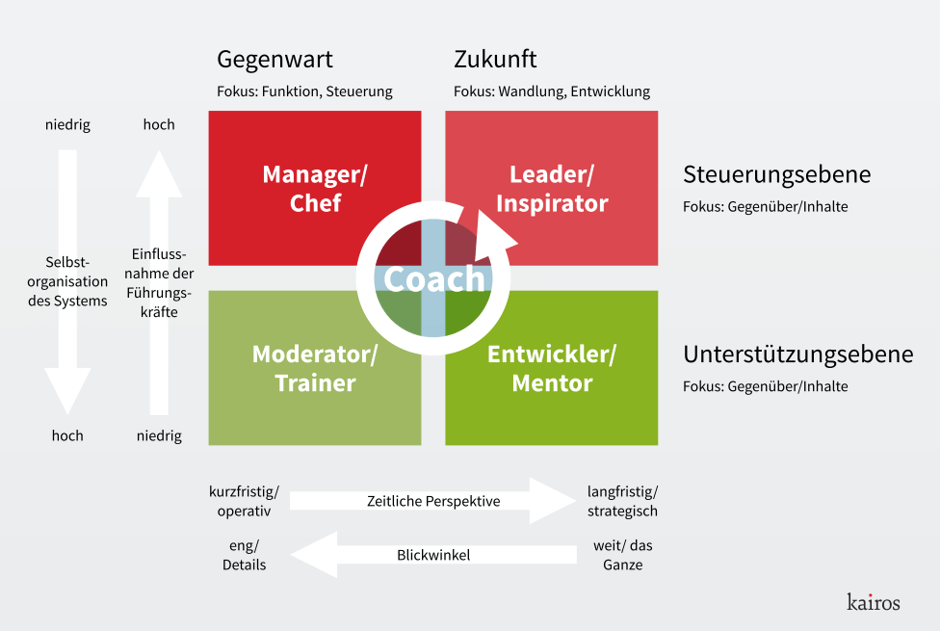

Für ihre zukünftige (Führungs-)Aufgabe benötigen hauptberufliche Seelsorger/innen idealtypisch vier Kernkompetenzen:

- Kernkompetenz Chef/in, Manager/in:

Sie sind in der Lage, im Arbeitsalltag die Prozesse einer qualitativ hochwertigen Pastoral effizient zu organisieren. Benötigt wird die Kompetenz, Inhalte und Ziele zu definieren, Ressourcen bereitzustellen, Aufgaben zu strukturieren, Prozesse zu steuern, Mitwirkende zu gewinnen und zu führen, glaubwürdig nach innen und außen zu kommunizieren. Fokus: Steuerung, kurzfristig-operative Perspektive.

- Kernkompetenz Moderator/in, Trainer/in:

Sie sind in der Lage, im Arbeitsalltag Menschen und Gruppen zu befähigen, Verantwortung für ihr Kirche-Sein zu übernehmen. Benötigt wird die Kompetenz, Ressourcen und Potenziale zu entdecken, Menschen/Gruppen zu motivieren und zu qualifizieren, Prozesse zu initiieren, zu moderieren und zu begleiten, Beteiligung zu organisieren, etc. Fokus: Entwicklung, kurzfristig-operative Perspektive.

- Kernkompetenz Entwickler/in, Mentor/in:

Sie sind in der Lage, die Gesamtentwicklung von Menschen und Systemen zu sehen, zu fördern und zu begleiten. Benötigt wird v.a. die Kompetenz, langfristig-strategisch denken und handeln zu können, Lern- und Entwicklungsprozesse zu initiieren, zu strukturieren und partizipativ zu gestalten. Fokus: Entwicklung, langfristig-strategische Perspektive.

- Kernkompetenz Leader/in, Inspirator/in:

Sie sind in der Lage, inhaltliche Führung im Blick auf die Zukunft zu übernehmen. Benötigt wird die Kompetenz, Menschen und Systemen inhaltlich-strategisch und geistlich-spirituell Orientierung zu geben. Sie haben eine Vision von der Zukunft und können Menschen dafür begeistern. Sie schaffen Vertrauen und Verbindlichkeit, sie eröffnen Optionen und geben Halt. Fokus: Steuerung, langfristig-strategische Perspektive.

Die Kunst moderner Führung in einer volatilen Welt besteht darin, situativ zu erkennen, wo das jeweilige (Teil-)System steht, was es kann und was der nächste Lernschritt in Richtung Autonomie und Selbststeuerung im Rahmen der vereinbarten Gesamtstrategie (z.B. eines Pastoralkonzepts) ist, um dann entsprechend zu intervenieren. Wer so handelt, versteht sich als Coach. Die Grundregeln hierfür sind vergleichsweise einfach:

- Sorge für einen gemeinsam getragenen und verbindlich vereinbarten Rahmen.

- Tue (innerhalb des Rahmens) nichts, was der Übernahme von Selbstverantwortung im Wege steht oder diese verhindert.

- Tue alles, damit die Verantwortung von den Menschen selbst zum Wohl des Ganzen und seiner Teile wahrgenommen werden kann.

Seelsorger/innen geben den Getauften auf diese Weise im paulinischen Sinne Raum, ohne die Position des Gegenübers aufzugeben. Es geht – über die klassischen Berufsrollen hinweg – um den Übergang von einem operativ-presbyterialen zu einem strategisch-episkopalen Führungsverständnis22. Die seelsorgliche Qualität besteht in der Sorge um die „Seele“, die Kultur des Ganzen und seiner Teile.23

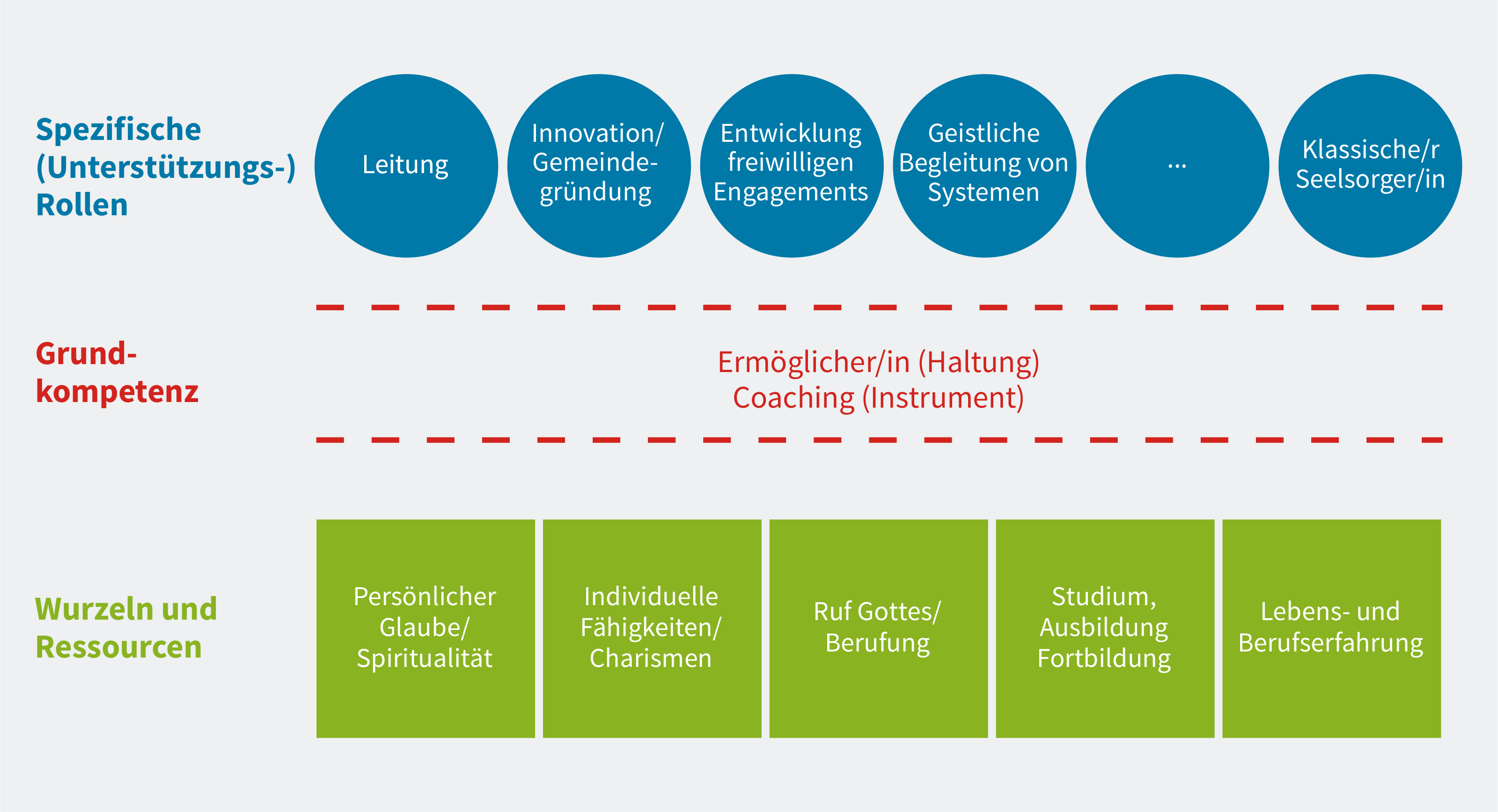

Differenzierte (Unterstützer-)Rollen

Trotz endloser Debatten über Berufsgruppenprofile gab es in der Vergangenheit faktisch nur eine Rolle, die des „Pastors“ oder „Pfarrers“. Alle anderen Berufe leiteten sich daraus ab, folgten der Logik „Pastor/Pfarrer minus …“. Eine zukünftige Sozialgestalt, die auf Selbststeuerung und horizontale Differenzierung setzt, benötigt – neben einer geteilten Leitung – eine angemessen differenzierte Form von Führung. Die geforderten Führungsaufgaben können nur im Miteinander unterschiedlich profilierter Führungsrollen bewältigt werden (vgl. 1 Kor 12). Gebraucht wird eine dynamisch zu handhabenden Rollenarchitektur und eine professionelle Personalarbeit, um Akteure mit ihren jeweiligen Fähigkeiten zu identifizieren, zu qualifizieren und kontextualisiert einzusetzen.

Ausgehend von der Basiskompetenz als Ermöglicher/in/Coach, lassen sich Rollenprofile von Seelsorger/innen beschreiben, die sowohl im anstehenden Transformationsprozess als auch in einer zukünftigen Gestalt von Kirche dienlich erscheinen, weil sie systemrelevante Prozesse fokussieren.

Ausgehend von der skizzierten Basiskompetenz als Ermöglicherin/Coach, lassen sich erste prägnante Rollenprofile von Seelsorger/innen beschreiben, die sowohl im anstehenden Transformationsprozess als auch in einer zukünftigen Gestalt von Kirche dienlich erscheinen, weil sie systemrelevante Prozesse fokussieren:

- Seelsorger/in face-to-face sichern eine begrenzte operative Grundversorgung an den Zentren und insbesondere auch für Menschen, die klassisch sozialisiert sind,

- Geistlicher Begleiter/Trauerbegleiter helfen einzelnen und Gruppen die anstehenden Veränderungen als geistlichen Weg zu verstehen und die damit verbundene Trauer zu bewältigen,

- Trainer/Begleiter von ehrenamtlich Tätigen spüren Menschen auf, die aus ihrer Taufwürde heraus kirchliches Leben gestalten wollen; sie bilden sie aus, unterstützen, beraten und begleiten sie,

- Organisationsberater/Gemeindeentwickler initiieren, gestalten, begleiten und evaluieren Entwicklungs- und Veränderungsprozesse,

- Innovationsmanager/Gemeindegründer, denken und gestalten Kirche mit Blick auf und mit Adressaten ganz neu, treiben Innovation voran und gründen neue Gemeinden,

- Eventmanager/Projektentwickler, setzen punktuelle Highlights und begleiten prototypisch-projekthaftes Arbeiten,

- Verwalter/Geschäftsführer sind verantwortlich für ein professionelles Alltagsmanagement in den großen Organisationsräumen,

- Fundraiser sind verantwortlich für die Mittelbeschaffung,

- „Leiter/in des Kirchortes/ der Pfarrei“ im engeren Sinne verknüpft mit der spirituelle-strategischen beschriebenen Gesamtverantwortung für Steuerung und Entwicklung im Nahbereich bzw. im pastoralen Raum (Pfarrei).

Die neuen (Unterstützer-)Rollen sind rein fachlich begründet und nicht an Berufsgruppen gebunden. Wie sie zu personalisieren sind, hängt von den verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen ab. Vom Grundsatz her gilt: Bezugspunkt ist der Bedarf, Kriterium ist die Kompetenz.

5. Jenseits von Appellen – Wie Partizipation gelernt werden kann

Partizipation zu fordern, ist politisch korrekt, jedoch wohlfeil. Die Kirche ist von ihrer Ursprungsordnung her anders programmiert. Der angestrebte Wandel ist nicht trivial: Gemeint ist nicht, die bestehende, vielfach abgesicherte Top-down-Steuerung paternalistisch durch ein graduelles Mehr an „Mitwirkung“ abzufedern oder reziprok durch eine synodale Bottom-up-Steuerung zu ersetzen. Es geht – systemisch gesehen – um Inklusion, also darum, die Sichtweisen und Interessen aller Stakeholder im Gegenüber und Miteinander der unterschiedlichen Rollen auf Augenhöhe in einem (dauerhaft) offenen Prozess zum Wohle des Ganzen und seiner Teile zur Geltung zu bringen. Teilhabe an Entscheidungsmacht impliziert eine grundlegend veränderte Beziehung zwischen den Akteuren. Alle müssen lernen.

5.1. Die Koordinaten festlegen

Partizipation ist – wie vieles in der Kirche – ein moralisch besetzter Containerbegriff, der nichts sagt, solange er nicht hinreichend klar definiert ist. Wenn ein kirchliches System (KiTa, Pfarrei, Bistum…) den Weg der Partizipation gehen will, muss transparent beschrieben und verbindlich vereinbart werden, was damit gemeint ist. Nur so kann „irrelevante Kommunikation“ und „geplante Folgenlosigkeit“ vermieden werden.

Lernen geschieht grundsätzlich am besten im Alltag, durch Learning by Doing … Gebraucht werden systematisch hergestellte und geschützte Freiräume („Plattformen“), in denen Menschen sich entfalten, ihren Glauben auf je eigene Weise leben und Verantwortung für ihre Idee von Kirche übernehmen können.

5.2. Beziehung auf Augenhöhe anbieten

In einer Übergangssituation, in der nicht nur die Routinen dysfunktional, sondern auch die inneren Bilder brüchig werden und selbst das Lernen wieder neu gelernt werden muss, kommt der Haltung der Führungs- und Leitungsverantwortlichen entscheidende Bedeutung zu. Ein Beziehungsangebot, das hilft, sich in einen Prozess der Veränderung hineinzubegeben und ihn aktiv mitzugestalten, wird induziert, wenn Führungskräfte

- ein lebendiges Interesse an anderen Menschen, abweichenden Erfahrungen, Lebensentwürfen, Deutungsmustern zeigen (Wertschätzung und Allparteilichkeit),

- transparent kommunizieren, auf diese Weise einen sicheren Rahmen und Vertrauen ermöglichen (Transparenz und Verbindlichkeit),

- die Realität vorbehaltlos wahrnehmen, reflektieren und ihre Sicht der Dinge im Dialog relativieren können (Reflexivität und Kontextualisierung),

- Emotionen, insbesondere auch Wut zulassen, Abschied nehmen und mit anderen gemeinsam trauern können (Achtsamkeit und Trauerarbeit),

- die gegenwärtige Krisensituation angstfrei als Chance begreifen und ihren Sinn erschließen können (Containment von Angst),

- ein hohes Maß an Risikobereitschaft, Fehlertoleranz und Konfliktfähigkeit zeigen, um die allfälligen Verwerfungen in Veränderungsprozessen auffangen, mittragen und transformieren zu können (Reduktion von Stress),

- unterschiedliche Sichtweisen, Ressourcen und Potenziale ins Spiel bringen und wechselseitig in Beziehung setzen können (Perspektivenwechsel, Zirkularität),

- Raum für Neues schaffen, zum Experimentieren ermuntern und unterschiedliche Lösungen zulassen können (Multioptionalität).

Eine solche systemische Grundhaltung schafft eine entwicklungsfreundliche Umgebung. Sie ist selbst bereits eine Kulturveränderung, die im Gesamtsystem gewollt, top-down eingespielt und vorgemacht, gemeinsam eingeübt, kontinuierlich reflektiert und immer wieder rückgekoppelt werden muss, um Wirkung zu erzielen.

5.3. Systematisch Freiräume schaffen

Lernen geschieht grundsätzlich am besten im Alltag, durch Learning by Doing. Das gilt in besonderer Weise auch für Partizipation in der Kirche: Die Getauften haben alles, was sie brauchen, um Verantwortung für ihr Kirchesein zu übernehmen. Allerdings ist der Alltag – wie die Erfahrung zeigt – sehr mächtig, weil dort die alten Muster und Arrangements wirksam sind. Gebraucht werden daher systematisch hergestellte und geschützte Freiräume („Plattformen“), in denen Menschen sich entfalten, ihren Glauben auf je eigene Weise leben und Verantwortung für ihre Idee von Kirche übernehmen können.

Die Erfahrung mit längeren Vakanzen zeigt hartnäckig: Nur dann, wenn die Hauptamtlichen ihre Finger raushalten, ist die Möglichkeit der Übernahme von Selbstverantwortung gegeben. Weihbischof Ansgar Puff aus dem Erzbistum Köln sagt dazu in einem Interview: Nur ganz wenig muss von den Hauptamtlichen bzw. den Priestern gemacht werden, weniger als 5 % – und zwar vom Kerngeschäft der Pastoral!24

5.4. Individuelles und gemeinsames Lernen ermöglichen

Kleriker und pastorale Mitarbeiter/innen haben zu lernen, Wissen und Macht zu teilen, Verantwortung abzugeben und das Feld den Getauften selbst zu überlassen. Das ist hartes Brot, für viele schmerzhaft und erzeugt massive Widerstände. Trauerarbeit ist angesagt, bevor die Chancen eines veränderten und differenzierten Rollenprofils wahrgenommen werden können. Ausgehend auf den vorhandenen Begabungen (Charismen), Kompetenzen (Qualifikationen) und Erfahrungen sind einerseits rollenübergreifende Curricula zum Erwerb der erforderlichen Basiskompetenzen (als Ermöglicher, Coach) und andererseits rollenspezifische Lernprogramme (z.B. Innovationsmanager/Gemeindegründer) aufzulegen.

Auch bei den (freiwillig engagierten) Getauften steht zunächst die Haltung im Vordergrund. Die dominanten inneren Bilder der eigenen Rolle als Laie, eingeschliffene Haltungen von Unterordnung und Abhängigkeit, aber auch von Zorn und Widerstand sind zu dekonstruieren. Ziel ist Empowerment und Emanzipation: sich der eigenen Würde als Getaufte/r bewusst zu werden, die eigenen Ressourcen und Gestaltungsspielräume zu erkennen, den Mut, selbstbestimmt zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Das allein genügt nicht. Gebraucht wird eine Bildungsoffensive zur Vermittlung von pastoralem Knowhow, damit seelsorgliche Verantwortung im weitesten Sinne übertragen werden und eine fachlich fundierte und akzeptierte Beteiligung an Entscheidungen erfolgen kann.

Was beide Seiten brauchen sind Formate (Training, Beratung, Supervision, Coaching), die helfen, das Zusammenwirken in veränderten Rollen einzuüben und zu reflektieren. Dazu gehören – neben effizienten Besprechungsformaten und zielführenden Entscheidungsverfahren in netzwerkartigen Kooperationszusammenhängen – v.a. auch Verfahren zur Konfliktbewältigung, um allfällige Interessensunterschiede aushandeln und Verteilungsgerechtigkeit herstellen zu können.

6. Risikofaktoren – Worauf in besonderer Weise zu achten ist

Der Weg hin zu einer partizipativen Kirche ist ebenso unvermeidlich wie risikobehaftet. Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass es bei Lippenbekenntnissen bleibt, weil Partizipation aktuell en vogue, opportun und politisch korrekt ist.

Der Weg in eine partizipative Kirche erscheint ebenso unvermeidlich wie risikobehaftet. Es besteht die Gefahr, dass es bei Lippenbekenntnissen bleibt, weil Partizipation zwar aktuell en vogue, opportun und politisch korrekt ist, anderseits aber bestehende Machtverhältnisse grundlegend in Frage stellt.

Systeme, die auf machtbasierte Kommunikation und Steuerung verzichten, können für neue Mitspieler offen sein, wenn die Beziehung zwischen den Akteuren stimmt. Dann lässt sich die damit verknüpfte Unsicherheit aushalten. Wenn die Beziehungen dagegen nicht belastbar sind, man sich misstraut oder gleichgültig ist, kommt Macht ins Spiel: Man muss sich (ängstlich) abgrenzen, um die eigenen Claims zu sichern. Hier besteht – auch bei gutem Willen – die Gefahr, in alte Muster zu verfallen, sich mit halben Lösungen oder faulen Kompromissen zufrieden zu geben oder in einen Zustand gelernter Hilflosigkeit zu verfallen.

Weil Partizipation Teilhabe an Macht, genauer, eine strukturelle Umverteilung von Macht impliziert, steht zu befürchten, dass alte Seilschaften im Hintergrund versuchen werden, diese tektonische Verschiebung unter allen Umständen zu verhindern und hierbei auf bewährte Mechanismen der Manipulation zurückgreifen.

Da die skizzierten Veränderungen auch mit einer Neuverteilung der knapper werdenden Ressourcen einhergehen, werden sie erhebliche Irritationen, Krisen und (Verteilungs-)Konflikte auslösen. Auch hier liegt ein großes Risiko: Man kann den Teich nicht mit den Fröschen trockenlegen. Diejenigen, die gegenwärtig in den Gremien der Mitverantwortung aktiv sind, folgen vielfach einem Kirchenbild vergangener Tage. Die wenigsten werden zu Trägern einer Kulturveränderung werden. Nur wenn Partizipation weitergedacht wird, die Fremd- und Zukunftsperspektive inkludiert, kann die rückwärts gerichtete Binnenorientierung verlassen werden.

Und schließlich: Wenn alles in Frage steht und potenziell alle mitreden sollen, ist es von zentraler Bedeutung, zu wissen, was der Kern des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe ist, der allem Tun und Geschehen einen Sinn gibt. Es fällt auf, dass es zunehmend schwerer fällt, sich darüber zu verständigen, was möglicherweise damit zu tun hat, dass es zwar eine tradierte Glaubenslehre, aber kaum noch Glaubenserfahrung gibt. Hierin besteht das größte Risiko.

In allen diesen Fällen ist Führung/Leitung gefordert: Sie kommt aus dem Volk und geht ihm voran. Sie schafft Vertrauen und sichert die notwendigen Rahmenbedingungen. Sie eröffnet Räume, synchronisiert Prozesse und hält den roten Faden.

7. Partizipation und Führung/Leitung – ein Resümee

Die Kirche steht am Übergang zur „nächsten Gesellschaft“ vor einem grundlegenden Kulturwandel. Dabei ist Partizipation von zentraler Bedeutung: Ein Höchstmaß an Partizipation –Inklusion relevanter Umwelten und Teilhabe an Entscheidungsmacht – ist k.o.-Kriterium für das Überleben von Kirche und zugleich Nagelprobe (Diagnostikum) für die Beurteilung zukünftiger Reformprozesse.

Wenn die Verantwortlichen die Zeichen der Zeit verstehen, werden sie den Kulturwandel mutig und aktiv in Gang setzen, im Bewusstsein, dass sich die Kirche und damit auch die eigene Rolle im Verlauf dieses Prozesses grundlegend verändern wird. Die Perspektive ist klar, der Weg dorthin allerdings weit und steinig. Die Herausforderung ist epochal, aber nicht ohne Hoffnung, wenn man auf den schaut, der vorangegangen ist und dessen Auferstehung wir an Ostern feiern.

- Erschienen in KRÖGER, Elisa (Hg.): Wie lernt Kirche Partizipation. Theologische Reflexion und praktische Erfahrungen, Angewandte Pastoralforschung 02, Würzburg 2016, S. 71-90. Die Grafiken zu Partizipation und Organisation/Bewegung wurden gegenüber dem Original ergänzt, die Grafik zur Rollenarchitektur leicht verändert.

- STRASSBURGER, Gaby / RIEGER, Judith: Bedeutung und Formen der Partizipation – Das Modell der Partizipationspyramide, in: DIES. (Hg.): Partizipation kompakt. Für Studium, Lehre und Praxis sozialer Berufe, Weinheim, Basel 2014, S. 12-29, hier S. 23.

- ARNSTEIN, Sherry R.: A Ladder of Citizen Participation, in: Journal of American Institute of Planers 4 (1969), S. 216-244.

- STRASSBURGER/ RIEGER, Partizipation, S. 25

- Vgl. FREY, Dieter / JONAS, Eva M.: Die Theorie der kognizierten Kontrolle, in: DERS./Martin IRLE (Hg.): Theorien der Sozialpsychologie, Band 3, Bern 2002, S. 13-50.

- Vgl. BREHM, Sharon S./BREHM, Jack W.: Psychological Reactance. A Theory of Freedom and Control, New York 1981.

- Vgl. SELIGMAN, Martin E.P.: Erlernte Hilflosigkeit, München u.a. 1979.

- LUHMANN, Niklas: Soziale Systeme, Frankfurt/M. 41993, S. 194.

- Vgl. LUHMANN, Niklas: Inklusion und Exklusion, in: DERS. (Hg.): Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch, Wiesbaden 22005, S. 226-251.

- Vgl. DESSOY, Valentin: Partner auf Augenhöhe und Träger der Botschaft, in: DERS./Gundo LAMES (Hg.): Denn sicher gibt es eine Zukunft (Spr 23,18). Strategische Perspektiven kirchlicher Organisationsentwicklung, Trier 2008, S. 215-228.

- Vgl. POTTMEYER, Hermann J.: Der Wandel des Kirchenbildes im und nach dem II. Vatikanum, in: Christian HENNECKE/Dieter TEWES/Gabi VIECENS (Hg.): Kirche geht … Die Dynamik lokaler Kirchenentwicklung, Würzburg 2013, S. 91-108.

- Vgl. LG 18-27 (mit Verweis auf I. Vat. Konzil, Sess. IV, Const. Dogm. Pastor aeternus: Denz. 939 1821 (3050f.).

- Vgl. GÄRTNER, Heribert W.: Kirche als Organisation, in: Wege zum Menschen 6 (2002), S. 373-383.

- DRUCKER, Peter F.: Managing in the Next Society, New York 2003.

- BAECKER, Dirk: Mit dem eigenen Leben Zeugnis ablegen: Kirche in nächster Gesellschaft, Manuskript zum Vortrag in der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, 22.Januar 2014, S. 14.

- Vgl. DESSOY, Valentin: Konzentration, Verdichtung, Zentralisierung – Das dominante Reformparadigma der katholischen Kirche, in: DERS./Gundo LAMES/Martin LÄTZEL/Christian HENNECKE (Hg.): Kirchenentwicklung. Ansätze – Konzepte – Praxis – Perspektiven, Gesellschaft und Kirche – Wandel gestalten, Bd. 4, Trier 2015, S. 101-116.

- Vgl: DESSOY, Valentin: Muss Kirche sterben, um zu überleben? Anmerkungen zu Strategie und Entwicklung in der Kirche, in: Anzeiger für die Seelsorge 4 (2016), S. 5-9.

- DESSOY, Valentin: Pastorale Planung als visionäre Praxis. Die Tiefenstruktur nachhaltiger Transformation, in: Anzeiger für die Seelsorge 1 (2014), S. 11-15.

- Vgl. BISCHÖFLICHES ORDINARIAT MAGDEBURG (Hg.): Zukunftsbilder Bistum Magdeburg 2019. Wir sind Gottes Zeugen hier und heute. Einladung und Anregungen, Magdeburg 2014. Vgl. DESSOY/LAMES/LÄTZEL/HENNECKE (Hg.): Kirchenentwicklung. Ansätze – Konzepte – Praxis – Perspektive. Kirche und Gesellschaft – Wandel gestalten Bd. 4, Trier 2015. Vgl. DESSOY, Valentin: Nur Mut. Vom Pfad abweichen und den Systemwechsel vorbereiten, in: heute.glauben.leben. Themenheft der Hauptabteilung Seelsorge Bistum Würzburg 8 (2015), S. 6-10.

- Vgl. KAUNE, Matthias: Die Methode ist die Botschaft. Zur Methodologie lokaler Kirchenentwicklung, in: DESSOY/LAMES/LÄTZEL/HENNECKE (Hg.): Kirchenentwicklung, S. 383-391, hier S. 384.

- Vgl. STEINEBACH, Dorothea: Kirche im Werden – Ermöglichungspastoral, ein ekklesiologisches Paradigma, in: DESSOY/LAMES/LÄTZEL/HENNECKE (Hg.): Kirchenentwicklung, S. 369-380. Vgl. STEINEBACH, Dorothea: Kirche im Werden – auf die Haltung kommt es an, in: DESSOY/LAMES/LÄTZEL/HENNECKE (Hg.): Kirchenentwicklung, S. 445-458. Vgl. SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (Hg.): „Gemeinsam Kirche sein“. Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral, Die deutschen Bischöfe Nr. 100, Bonn 2015.

- Vgl. BERKEL, Karl: Führen und Leiten in der Kirche, in: Lebendige Seelsorge 2 (2008), S. 75-79.

- Das skizzierte Verständnis unterscheidet sich deutlich der Idee oder „Facilitators“ (Moderator, Trainer, Entwickler oder Supervisor). Er deckt die prozessbezogene Seite der Führungsaufgabe ab und tritt per Definition nicht als Gegenüber in Erscheinung, übernimmt keine Verantwortung für Inhalte und Ergebnisse. Sowohl theologisch als auch systemisch-organisatorisch ist dies eine unvollständige Beschreibung der Führungsaufgabe in kirchlichen Systemen, verschleiert Realität und führt in die Irre. Das Leugnen einer Verantwortung für Steuerung im Gegenüber öffnet subtilen und feudalen Formen der Beeinflussung Tür und Tor.

- Intro zum 3. Kongress Strategie und Entwicklung in Kirche und Gesellschaft zum Thema „strategisch entscheiden“ vom 6. Bis 7. Februar 2016 in Bensberg. Abrufbar unter: https://www.futur2.org/article/vi-deo-positionen-entscheidungen-perspektiven/ [15.02.2016].