Mögliche Geschäftsmodelle der nächsten Kirche

Erste Ergebnisse der Befragung von Fach- und Führungskräften beider großen Kirchen

Einleitung

Die Kirchen in Deutschland befinden sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Das seit Jahrhunderten existierende Parochialprinzip ist trotz massiver Anzeichen fortschreitender Erosion weiterhin das dominante Strukturprinzip kirchlichen Handelns. Es folgt flächendeckend einem einheitlichen Paradigma: Die Kirchengemeinde (bzw. Pfarrei) ist als rechtlich selbstständige territoriale Einheit für die seelsorgliche Betreuung ihrer Mitglieder und deren Organisation zuständig.

Die Gesellschaft ist – getrieben durch die technologische Entwicklung – in einem rasanten Wandel begriffen, der nicht ohne Auswirkungen auf die Kirchen bleibt. Insbesondere die fortschreitende Individualisierung und die Pluralisierung der Lebensformen tragen zu einem massiven Relevanzverlust der Kirchen und ihrer Botschaft bei. Der kontinuierliche Verlust an Mitgliedern und Nutzer:innen kirchlicher Angebote und der substanzielle Rückgang personeller und finanzieller Ressourcen bedrohen die Landeskirchen und Diözesen existenziell. Sie lassen zugleich den Schluss zu, dass über kurz oder lang das Parochialprinzip nicht mehr aufrechterhalten werden kann und darüber hinaus grundsätzlich die Menschen heute darüber nicht mehr erreicht werden können.

Karl Gabriel fordert für eine pluriformen Gesellschaft eine pluriforme Praxis von Religion, sofern sie gesellschaftlich relevant bleiben soll. Die Kirchen stehen vor der Herausforderung neue, plurale Formen – oder Geschäftsmodelle – zu entwickeln, die besser auf die Menschen eingehen und nachhaltig sind, insofern, als sie – basierend auf der christlichen Botschaft – den Menschen und der Gesellschaft Nutzen stiften und die die Ressourcen, die dazu benötigt werden, selbst generieren.

Da solche Ansätze nicht aus dem Bestehenden hergeleitet werden können und zugleich kontinuierlich organisatorische Entscheidungen (z. B. hinsichtlich des Ressourcenansatzes) getroffen werden müssen, wächst die Bedeutung von Ansätzen, die es ermöglichen, Geschäftsmodelle im kirchlichen Kontext systematisch zu analysieren und auf ihre Zukunftstauglichkeit hin einzuschätzen. Es werden fundierte Modelle und Kriterien benötigt, um zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen, die theologisch, organisatorisch und unternehmerisch begründet sind.

Fragestellung

Die zentrale Fragestellung der durchgeführten Studie lautet: Welche kirchlichen Geschäftsmodelle werden als zukunftstauglich wahrgenommen, und welche Kriterien sind für diese Einschätzung maßgeblich?

Dabei geht es konkret um:

- Die Identifikation von Geschäftsmodellen, die aus Sicht von Fach- und Führungskräften als zukunftstauglich gelten.

- Die Identifikation der Kriterien, die zur Einschätzung der Zukunftstauglichkeit herangezogen werden und deren Einfluss.

- Das Aufdecken von Unterschieden zwischen offen benannten Wichtigkeiten von Kriterien und ihrer faktischen prädiktiven Relevanz, die sie auf die Einschätzung der Zukunftstauglichkeit von Geschäftsmodellen haben.

- Die Untersuchung der Relevanz individueller Vorlieben auf die Beurteilung der langfristigen Erfolgsaussichten von Geschäftsmodellen.

Im vorliegenden Beitrag werden erste Ergebnisse der Studie vorgestellt, die sich auf die Einschätzung der Geschäftsmodelle auf Dimensionsebene konzentrieren. Die weiterführenden Analysen, insbesondere zu den Modellen und den Unterschieden zwischen subjektiver Wichtigkeit und prädiktiver Relevanz, werden in späteren Veröffentlichungen behandelt.

Geschäftsmodelle und ihre Relevanz für die Zukunft der Kirche

Social Ecclesiopreneurship: Anleihen aus dem Social Entrepreneurship für kirchliches Handeln

Die Kirchen stehen vor der Herausforderung, sich neu erfinden zu müssen. Hierbei könnten Anleihen an das Konzept des Social Entrepreneurship hilfreich sein, das beschreibt, wie mit unternehmerischem Denken und Handeln soziale und ökologische Probleme gelöst werden. Man könnte einen solchen Ansatz „Social Ecclesiopreneurship“ nennen. Social Ecclesiopreneure verfolgen eine ähnliche Mission wie Social Entrepreneure, jedoch mit einem besonderen Fokus auf die Entwicklung von neuen Formen, die einen erkennbaren Bezug zum Evangelium haben und Kirche in neuer Gestalt lebendig werden lassen.

Social Ecclesiopreneurship kombiniert daher einen nächstenliebenden und gemeinwohlorientierten Ansatz mit unternehmerischen Methoden, um nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und individuellen Nutzen zu spenden. Diese Herangehensweise integriert wie im Social Entrepreneurship drei wesentliche Dimensionen: die unternehmerische, die gesellschaftliche und die Governance-Dimension.

Gesellschaftliche Dimension

Die gesellschaftliche Dimension fokussiert sich auf die Schaffung von sozialem Mehrwert und die nachhaltige Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Ziel ist es, durch innovative Projekte positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Zentraler treibender Gedanke ist die Nächstenliebe, wie sie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter dargestellt wird. Die Frage „Wer ist denn mein Nächster?“ zeigt, dass Nächstenliebe nicht durch religiöse, kulturelle oder geografische Grenzen eingeschränkt wird. Die umfassende Perspektive bedeutet, dass die gesamte Menschheitsfamilie im Fokus eines möglichen Engagements steht. Social Ecclesiopreneure betrachten es als ihre Verantwortung, sich für Menschen einzusetzen, unabhängig von deren Herkunft oder Hintergrund, um so einen Beitrag zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt zu leisten.

Governance-Dimension

Die Governance-Dimension stellt den notwendigen kritischen Bezug zu den Grundüberzeugungen (hier: die Frohe Botschaft) und dem ursprünglichen Auftrag (hier: dem Sendungsauftrag) her. Es geht darum, langfristige Wirkung und Nachhaltigkeit der Projekte im Sinne der Mission sicherzustellen. Daher werden steuernde und kontrollierende Mechanismen entwickelt, die sicherstellen, dass die angestrebte Wirkung erreicht und mögliche Gewinne und Ressourcen reinvestiert werden, um die ursprüngliche Mission zu unterstützen und zu vermeiden, dass davon abgewichen wird und andere, etwa gewinnorientierte, Ziele verfolgt werden. Transparenz und Partizipation sind hier zentral: Entscheidungen werden unter Einbeziehung der Zielgruppen, der Engagierten und Mitarbeitenden getroffen. Eingeschlossen in die Überlegungen zu Transparenz und Partizipation ist auch die Prävention von Machtmissbrauch.

Unternehmerische Dimension

Die unternehmerische Dimension des Social Ecclesiopreneurship legt den Schwerpunkt auf die Anwendung unternehmerischer Methoden und Innovationspraktiken, um kirchliche Projekte und Initiativen voranzubringen. Social Ecclesiopreneure entwickeln neue Geschäftsmodelle, um neue Arten des Kircheseins hervorzubringen und nachhaltig betreiben zu können. Dabei setzen sie auf Kreativität, experimentelles Vorgehen, Lernen und effiziente Ressourcennutzung. Es geht darum, attraktive und wirkungsvolle Projekte zu entwickeln, die sich auch finanzieren lassen. Social Ecclesiopreneure identifizieren Bedürfnisse und Chancen in einem spezifischen Kontext und entwickeln ko-kreativ Lösungen, die einen Mehrwert für die Beteiligten schaffen.

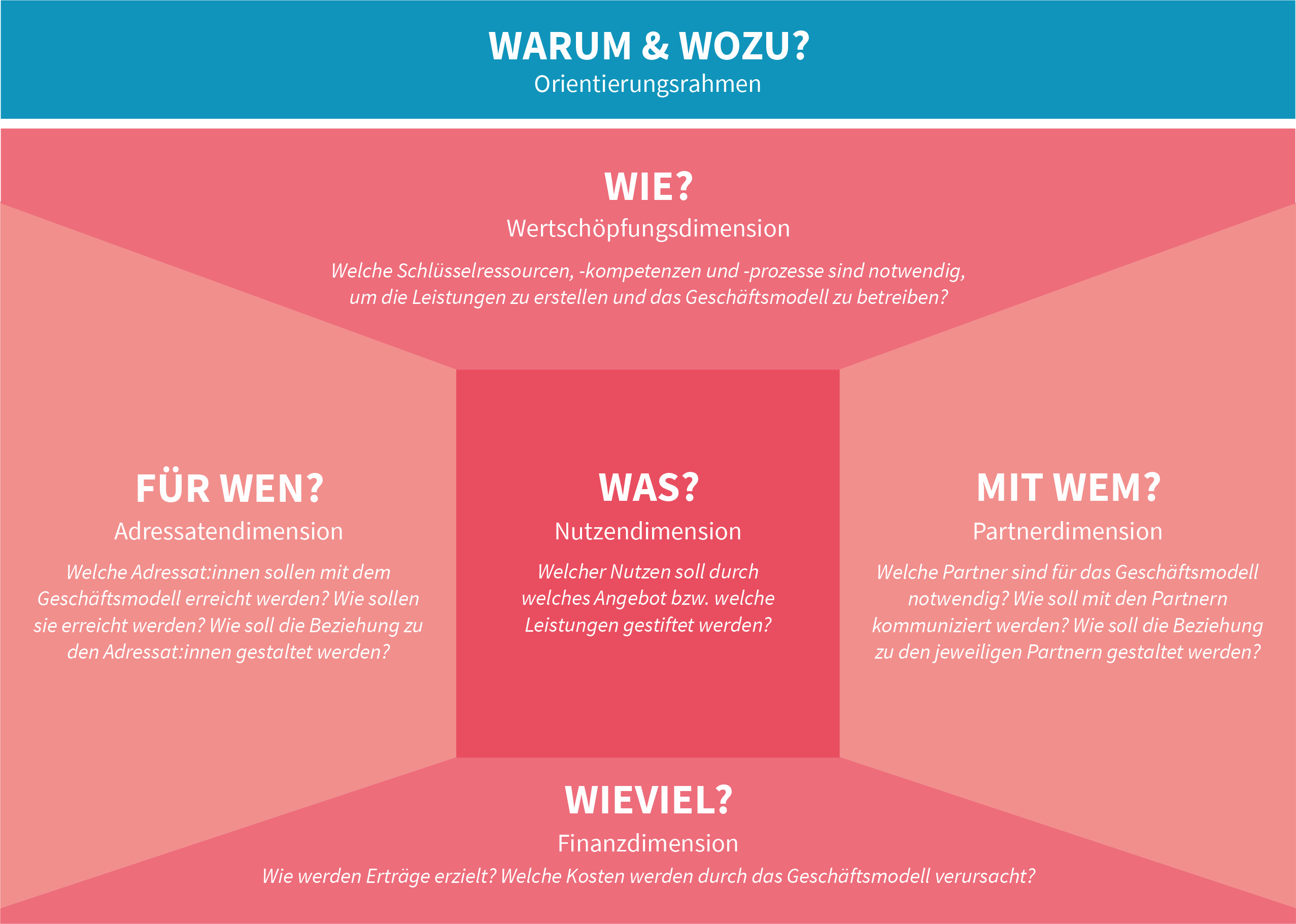

Orientierungsrahmen

Der Orientierungsrahmen dient der inhaltlichen Fokussierung im Sinne der Gemeinwohlorientierung und der Gouvernance-Dimension. Hier werden Aussagen zum Purpose des Projekts, zu den Entwicklungsaufgaben und zum angestrebten gesellschaftlichen Nutzen getroffen.

Adressatendimension

In der Adressatendimension werden die Zielgruppen beschrieben sowie die Kanäle, über die sie erreicht werden können. Zudem wird festgehalten, wie die Adressatenbeziehungen gestaltet werden. Diese Dimension ist wichtig, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppen zu verstehen und passende Kommunikations- und Interaktionsstrategien zu entwickeln.

Nutzendimension

Nutzen kann man nicht „liefern“, sondern lediglich ein Nutzenversprechen abgeben. Der Nutzen entsteht erst dadurch, dass der Anbietende seine Ressourcen einbringt und partnerschaftlich mit Adressat:innen an der Wertschöpfung teilhat. In der Nutzendimension wird auch festgehalten, was konkret getan wird, um den Nutzen zu stiften, also bspw. konkrete Angebote und Leistungen.

Partnerdimension

Hier wird analysiert, welche Partner:innen für das Geschäftsmodell notwendig sind und wie die Zusammenarbeit mit diesen Partnern gestaltet werden soll. Eine starke Partnerschaftsstrategie kann entscheidend für den Erfolg und die Skalierbarkeit eines Geschäftsmodells sein.

Wertschöpfungsdimension

Die Wertschöpfungsdimension untersucht die Schlüsselressourcen, -kompetenzen und -prozesse, die notwendig sind, um die Leistungen zu erstellen und das Geschäftsmodell zu betreiben.

Finanzdimension

Diese Dimension fokussiert sich auf die wirtschaftlichen Aspekte des Geschäftsmodells. Denn auch wenn die gesellschaftliche Wirkung im Vordergrund steht, ist klar, dass entstehende Kosten getragen werden müssen. Daher wird in dieser Dimension die Frage nach den Kosten und Erträgen beantwortet. Ein solides Finanzmodell ist notwendig, um die notwendigen Mittel zur Umsetzung der Ideen zu sichern.

Methodik

Ansatz zur Messung der wahrgenommenen Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle

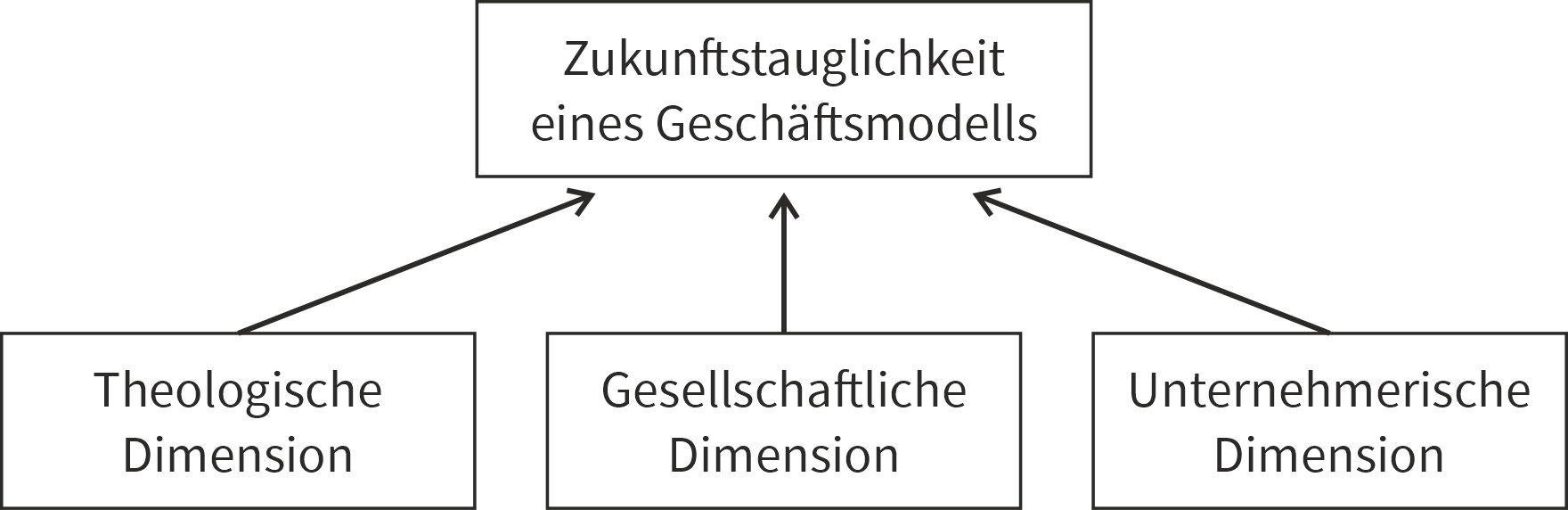

Die Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle ist keine objektiv messbare Größe, sondern eine subjektive Zuschreibung, die von den Wahrnehmungen, Erfahrungen und Überzeugungen der Beurteilenden geprägt ist. In der vorliegenden Studie wird die Zukunftstauglichkeit als die Fähigkeit eines Geschäftsmodells definiert, in einem sich wandelnden gesellschaftlichen und kirchlichen Kontext längerfristig relevant, wirksam und tragfähig zu bleiben. Diese Einschätzung basiert auf einer multidimensionalen Bewertung, die sowohl theologische, gesellschaftliche als auch unternehmerische Aspekte berücksichtigt.

Das Modell weist eine kompositionelle Struktur auf, die davon ausgeht, dass die Gesamteinschätzung der Zukunftstauglichkeit durch die Gewichtung und Bewertung einzelner Dimensionen erklärt werden kann. Es integriert drei zentrale Dimensionen, die jeweils für wesentliche Aspekte kirchlicher Geschäftsmodelle stehen. Jede Dimension wurde in der empirischen Untersuchung durch mehrere Merkmale operationalisiert1.

Die Theologische Dimension erfasst, wie das Geschäftsmodell Glauben erfahrbar macht und spirituelle Tiefenerlebnisse ermöglicht.

Die Gesellschaftliche Dimension fokussiert sich auf die gesellschaftliche Wirkung eines Geschäftsmodells, etwa die Förderung des Gemeinwohls.

Die Unternehmerische Dimension schließlich beinhaltet u. a. die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Ausrichtung am Markt mit seinen Akteuren.

Untersuchungsdesign

Im Rahmen dieser Studie wurden Fach- und Führungskräfte der beiden großen Kirchen Deutschlands befragt. Die Befragung wurde von 27. September bis 10. November 2024 durchgeführt, insgesamt wurden gut 1.400 Personen per E-Mail zur Teilnahme eingeladen2

Zudem wurden alle 200 zum 8. Strategiekongress angemeldeten Personen gebeten, sich an der Befragung beteiligen, da sich dieser ebenfalls intensiv mit dem Thema der Befragung beschäftigt.

Die Befragung erfolgte online und war anonym angelegt. Weder der Zugang zum Fragebogen noch die gestellten Fragen lassen einen Rückschluss auf einzelne Teilnehmer:innen der Befragung zu.

Den Teilnehmenden wurden Kurzbeschreibungen von 14 verschiedene Geschäftsmodelle vorgelegt, die potenziell zukunftstaugliche Formen kirchlicher Organisation und Tätigkeit darstellen:

- Coworking-Space für soziale und kirchliche Innovation

- Diakonische Organisation

- Digitale Community

- Missionarische Bewegung

- Digitaler spiritueller Ort

- Pop-up Kirche als Urbane Intervention

- Ritualagentur

- Neue Form von Gemeinde

- Kunst- & Kultur-Kirche

- Präsenz in Shoppingmall

- Community Organizing

- Allmende/Commons

- Mobile Kirche

- Christliche:r Influencer:in

Diese Geschäftsmodelle wurden herangezogen, um die Bandbreite möglicher kirchlicher Innovationsansätze abzubilden, darunter sowohl klassischere als auch experimentellere Formen. Um die Befragten nicht zu überlasten und zugleich Verzerrungen in den Bewertungen zu minimieren, erhielt jede:r Teilnehmende zufällig 3 der 14 Geschäftsmodelle zur Beurteilung vorgelegt.

Um die Zukunftstauglichkeit der Geschäftsmodelle zu messen, wurden die drei zentralen Dimensionen – theologisch, gesellschaftlich und unternehmerisch – direkt abgefragt und zudem durch spezifische Merkmale operationalisiert.

Die Ausprägungen der Dimensionen wurden nacheinander abgefragt – zunächst zu den einzelnen Merkmalen, dann abschließend zur Dimension selbst. Die hier ausgewerteten Dimensions-Items lauteten:

Theologische Perspektive

Alles in allem: Das Projekt hat das Potenzial, Reich Gottes erfahrbar werden zu lassen.Gesellschaftliche Perspektive

Alles in allem: Das Projekt hat das Potenzial, im gesellschaftlichen Umfeld einen Nutzen zu erzeugen.Unternehmerische Perspektive

Alles in allem: Das Projekt hat das Potenzial, innovativ und wirtschaftlich tragfähig zu sein.Subjektiv wahrgenommene Zukunftstauglichkeit

Nach Abwägen aller Aspekte: Das Projekt ist tauglich, in Zukunft eine nachhaltige Ausdrucksform von Kirche zu sein.

Für jedes Item wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Einschätzung auf einer Likert-Skala von 1 („stimme gar nicht zu“) bis 6 („stimme voll & ganz zu“) abzugeben. Diese Skala erlaubt eine differenzierte Bewertung der Ausprägung jedes Items. Zudem wurde die Möglichkeit gegeben, „keine Antwort“ anzukreuzen.

Ergebnisse

Beteiligung und Stichprobenzusammensetzung

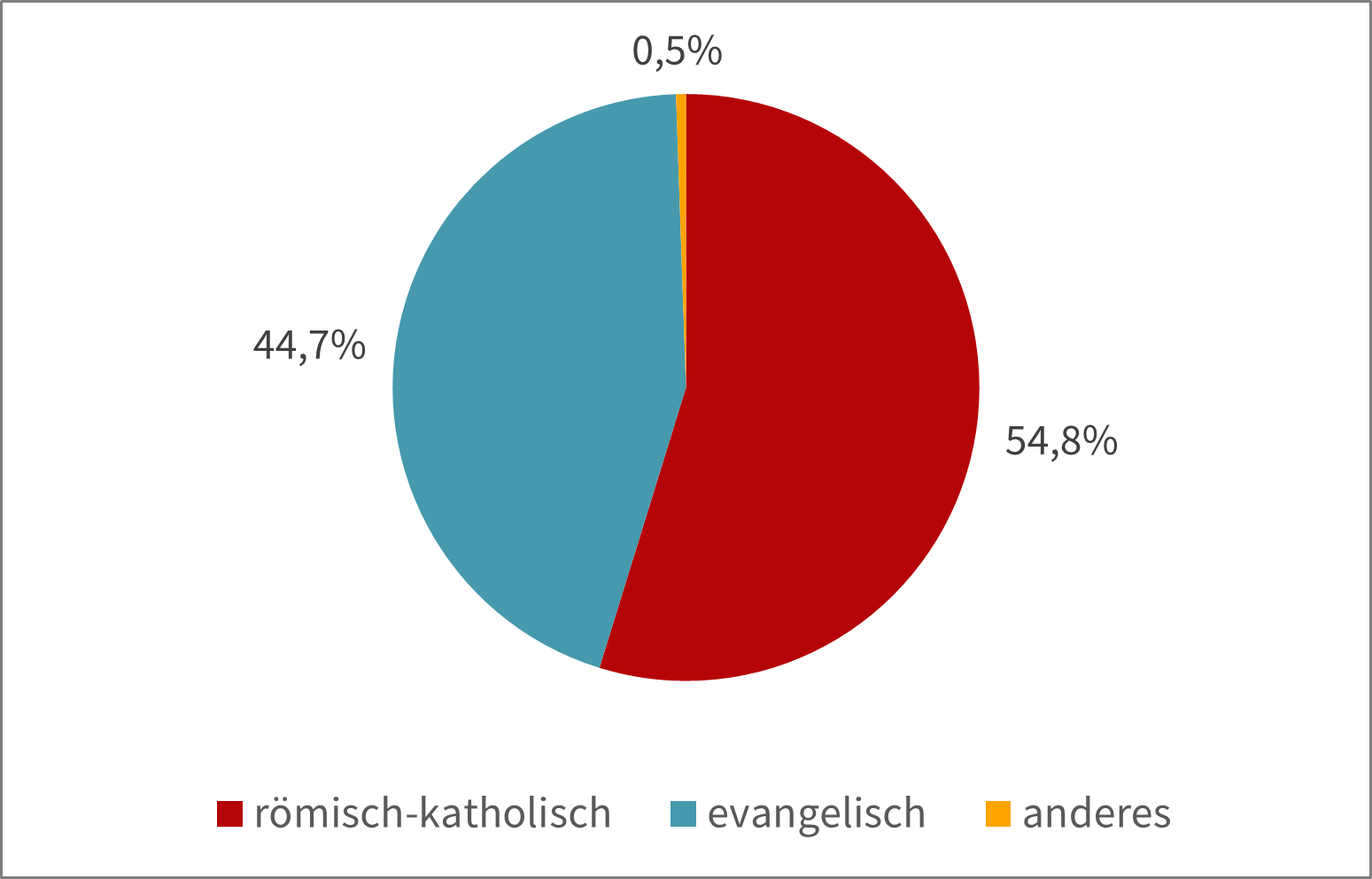

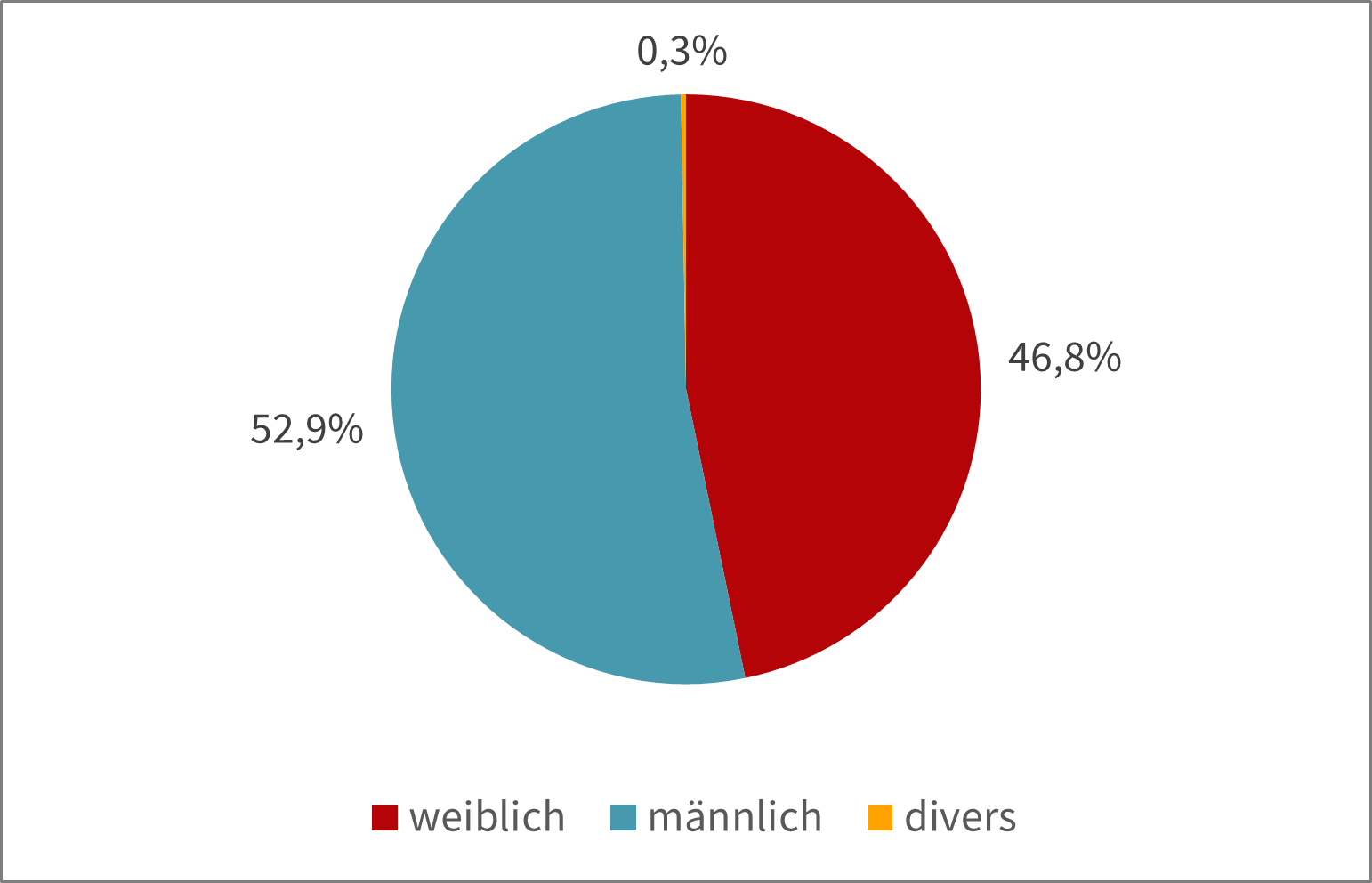

Insgesamt konnten 408 Fragebögen in die Auswertung einbezogen werden. Um die Anonymität der Antwortenden zu wahren, wurden lediglich drei zentrale Daten zur Person erfasst: Konfession, Geschlecht und Ebene (Obere/mittlere Führungsebene, Fachebene). Diese sozio-demographischen Daten sind auch geeignet, die Stichprobe zu beschreiben.

Die Stichprobe enthält 55 % römisch-katholische und 45 % evangelische Personen. 0,5 % gehören anderen Konfessionen an.

Von den an der Befragung Beteiligten identifizierten sich 53 % als männlich, 47 % als weiblich und 0,3 % als divers.

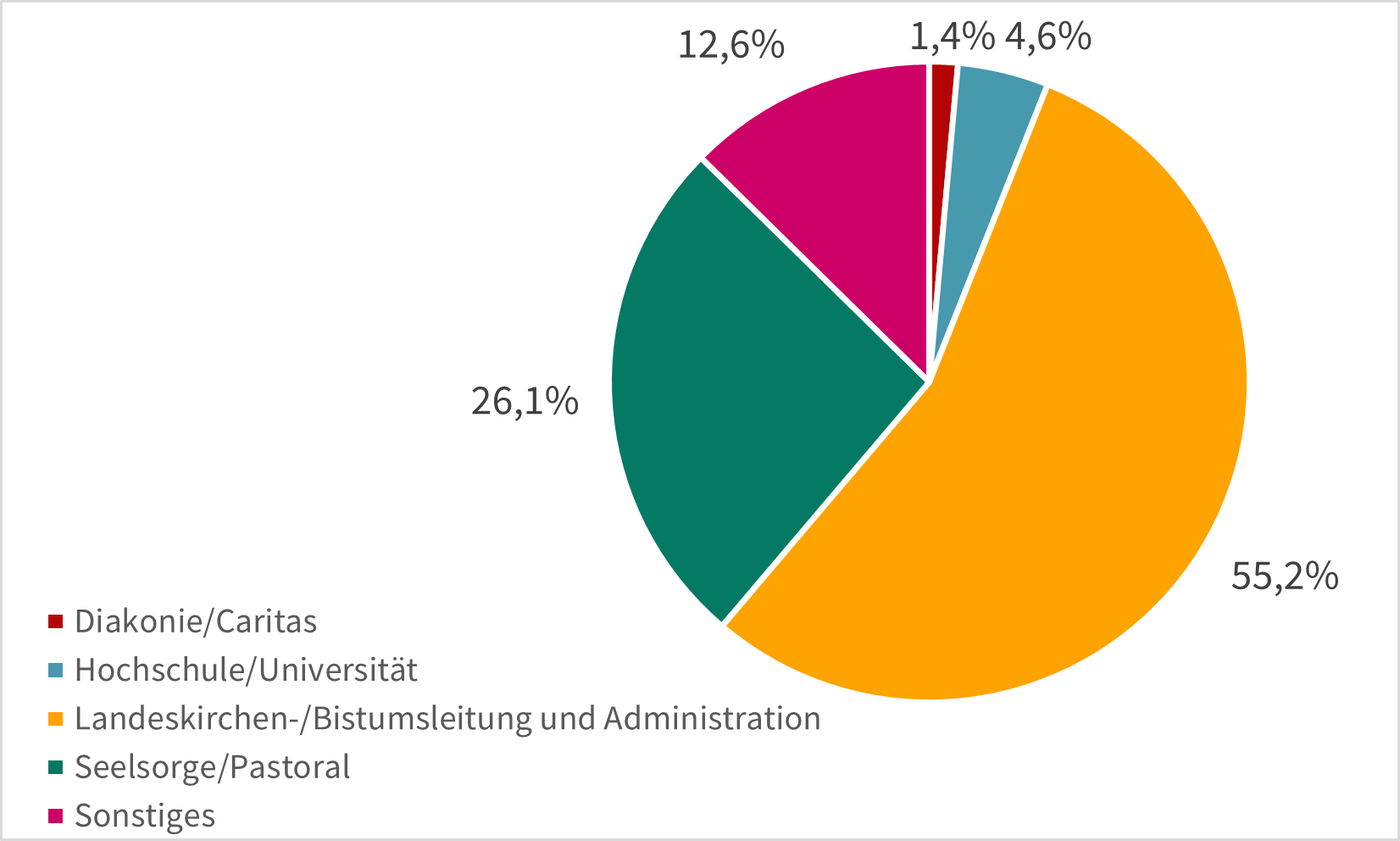

Mehr als die Hälfte der Befragten kommen aus der Kirchenleitung oder ihrer Verwaltung. Ein gutes Viertel entstammt der Seelsorge bzw. Pastoral.

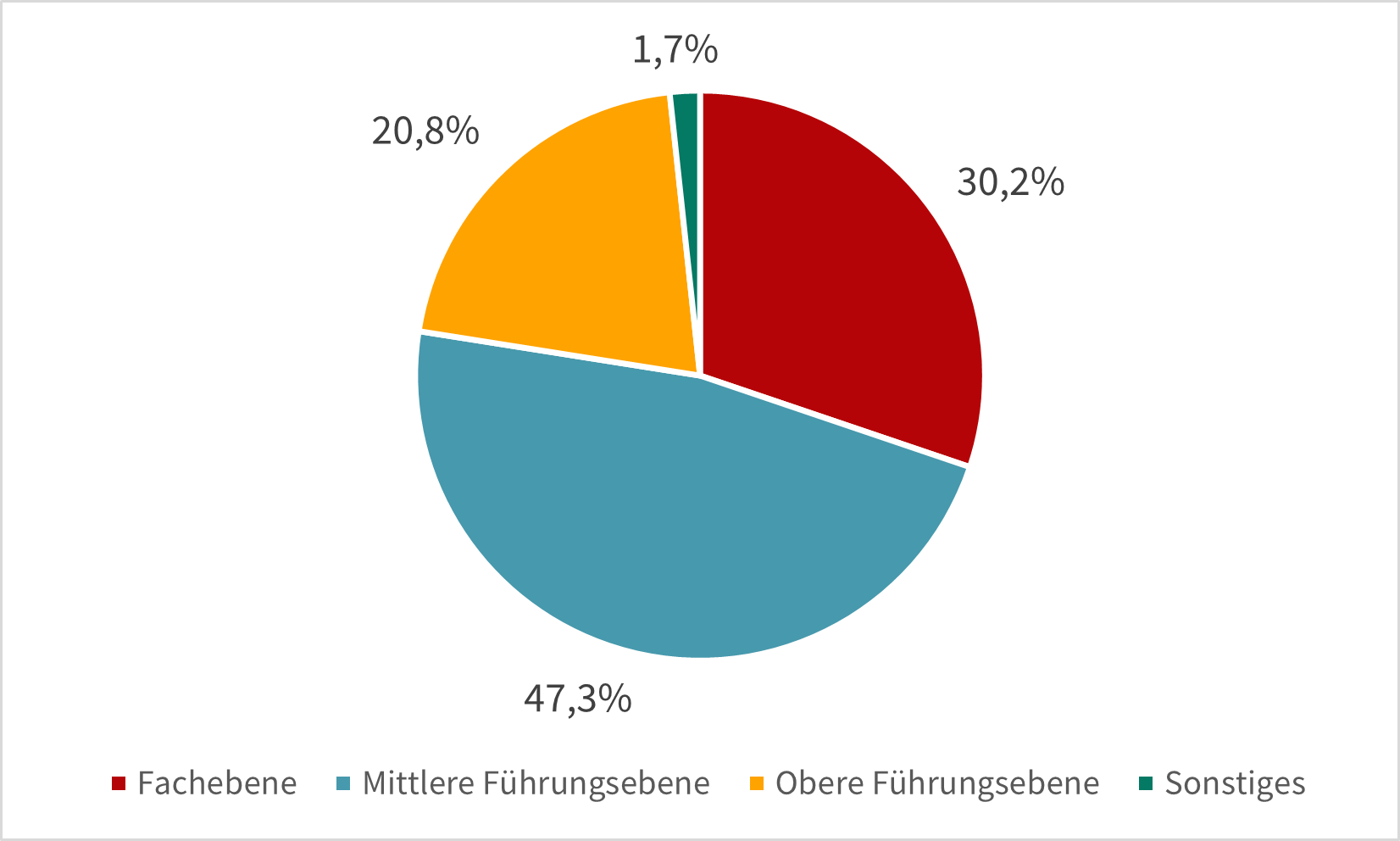

Von den an der Befragung Beteiligten gehörten 21 % zur oberen Führungsebene, 47 % zur mittleren Führungsebene und 30 % zur Fachebene.

Subjektive Einschätzung der Tauglichkeit der Geschäftsmodelle

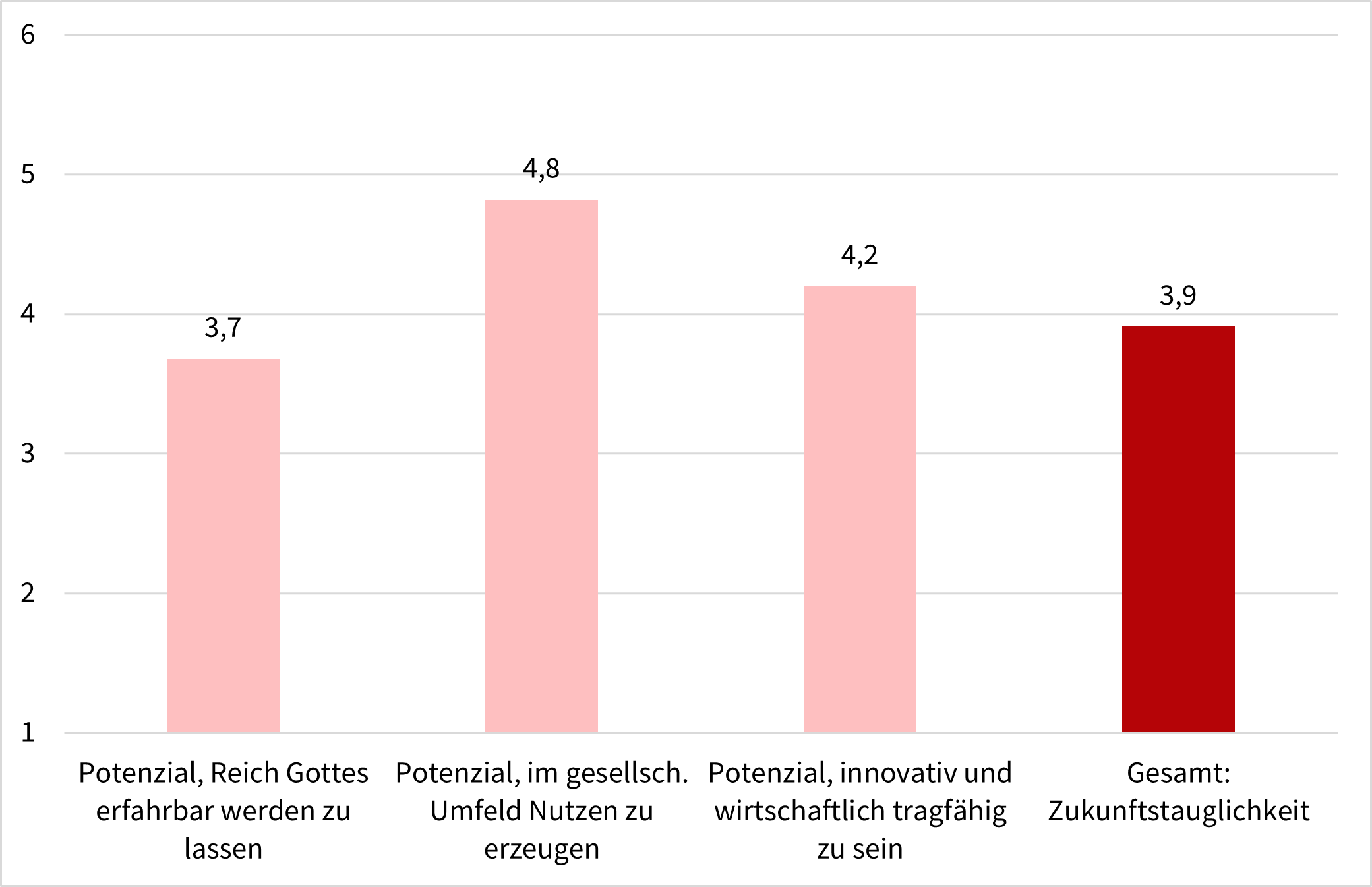

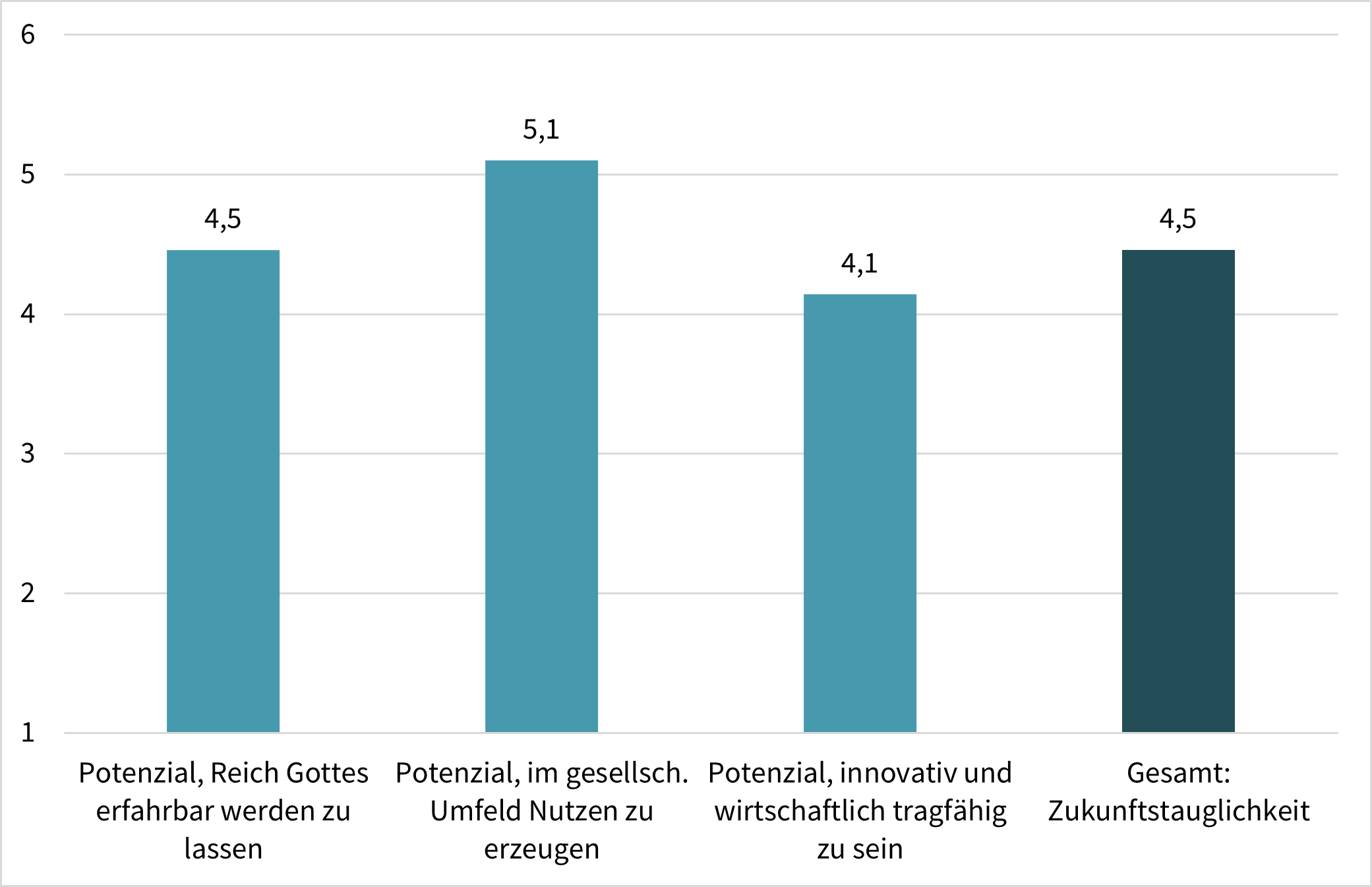

Im Folgenden werden je Geschäftsmodell die Ergebnisse (Mittelwerte) zu den Einschätzungen der Dimensionsfragen sowie die Gesamtbeurteilung der Zukunftstauglichkeit vorgestellt.

In der Befragung wurden die Geschäftsmodelle zufällig zugeordnet, es haben also nicht alle Teilnehmenden die gleichen Modelle beurteilt. Unterschiede in den Bewertungen können daher nicht nur auf die Modelle, sondern auch auf individuelle Wahrnehmungen, Vorerfahrungen oder Präferenzen der Beurteilenden zurückzuführen sein. Dadurch ergibt sich methodisch bedingt keine vollständige Vergleichbarkeit der Modelle.

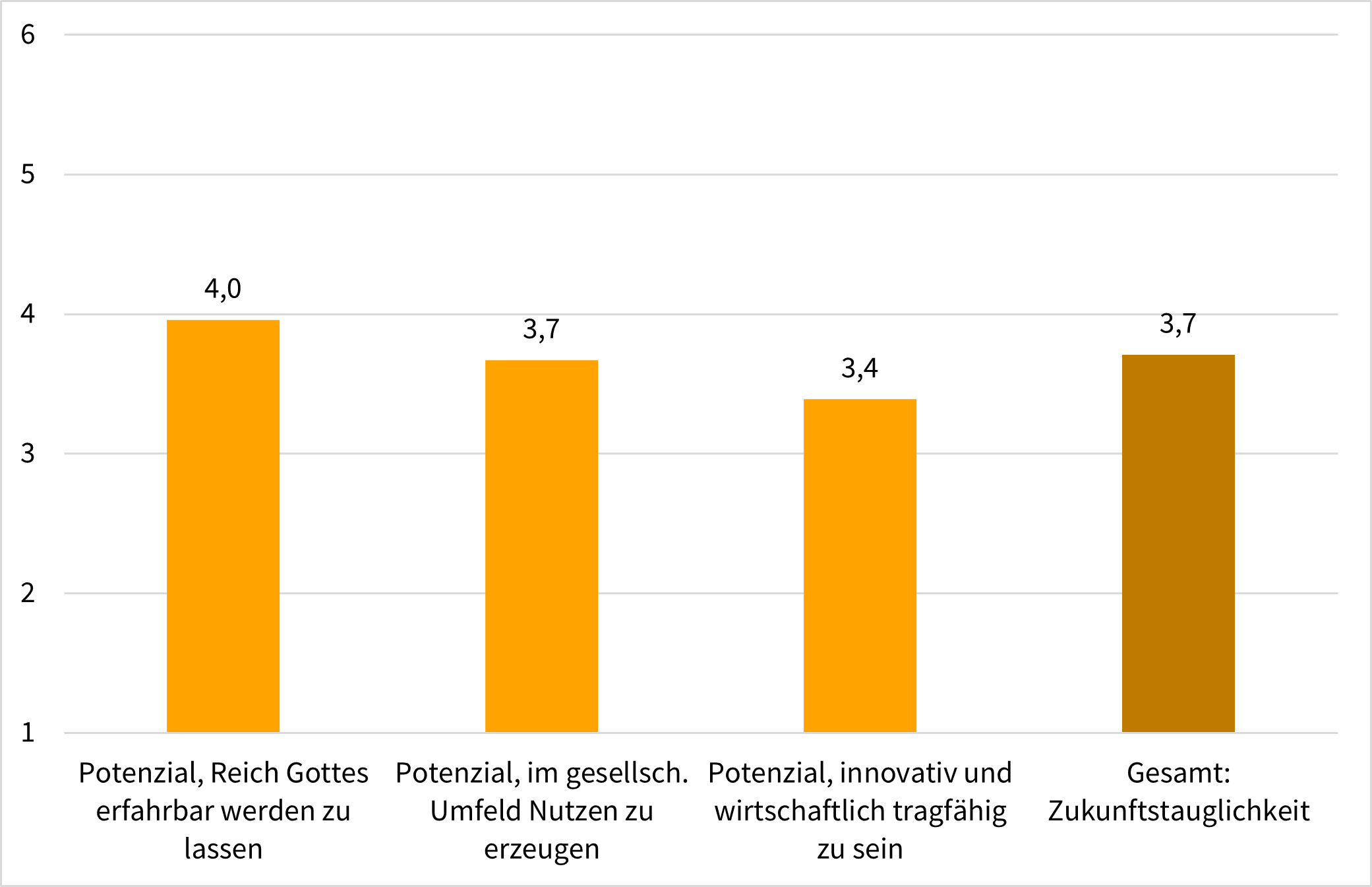

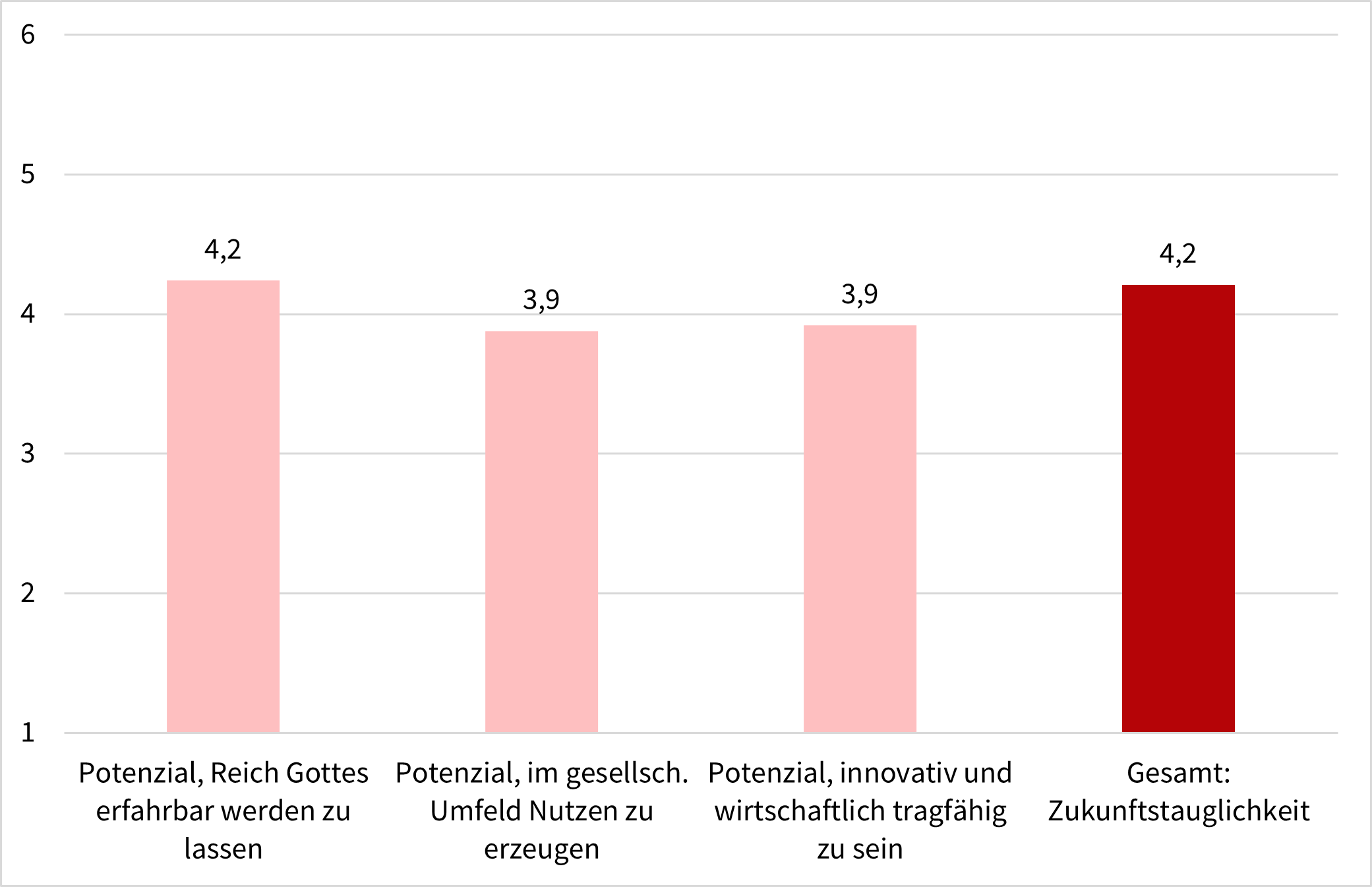

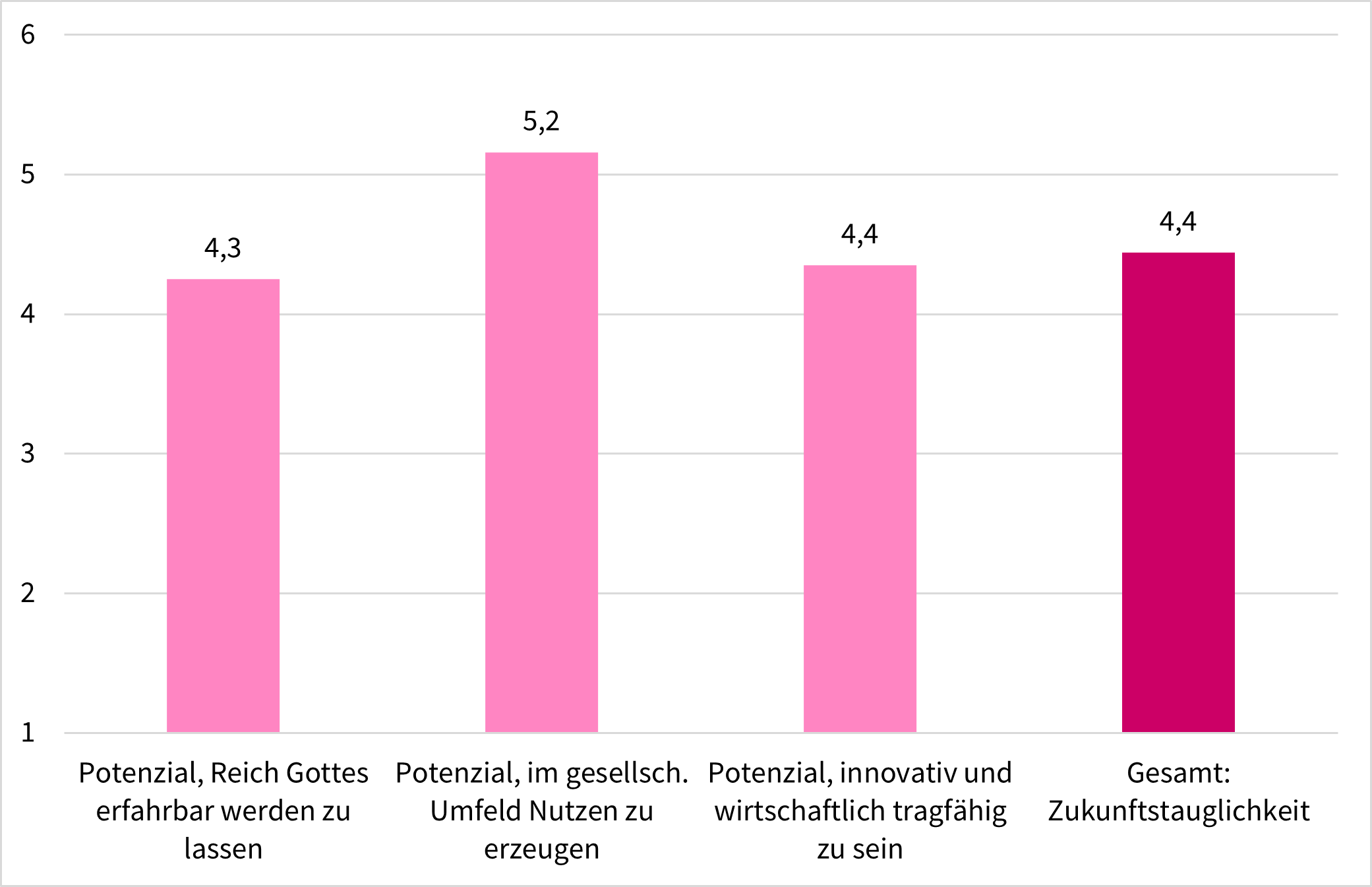

Coworking-Space für soziale und kirchliche Innovation

Das erste Projekt ist ein kirchlicher Coworking-Space, der Sozialunternehmer:innen, Innovator:innen und kirchliche Mitarbeitende anspricht. Es bietet Infrastruktur für Projektentwicklung, Kooperationen und gesellschaftlichen Dialog sowie Kunst- und Kulturformate. Strategische Partner sind Social Impact Hubs und SEND e.V. Wichtige Ressourcen sind zentral gelegene Räume und Kompetenzen im Community- und Eventmanagement. Die Finanzierung erfolgt über kirchliche Mittel, Vermietung, Fördermittel, Fundraising und Veranstaltungsbeiträge.

N = 90

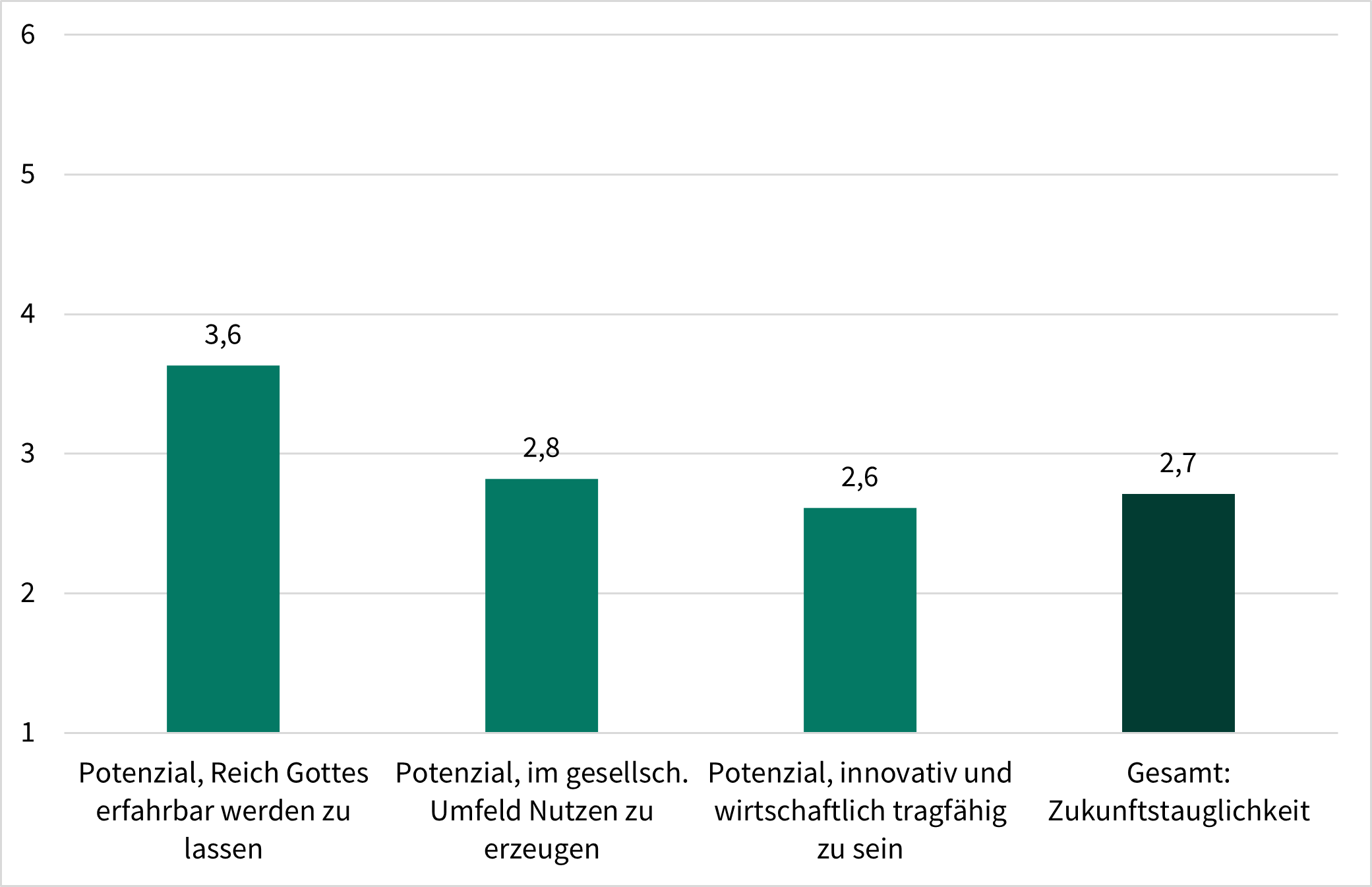

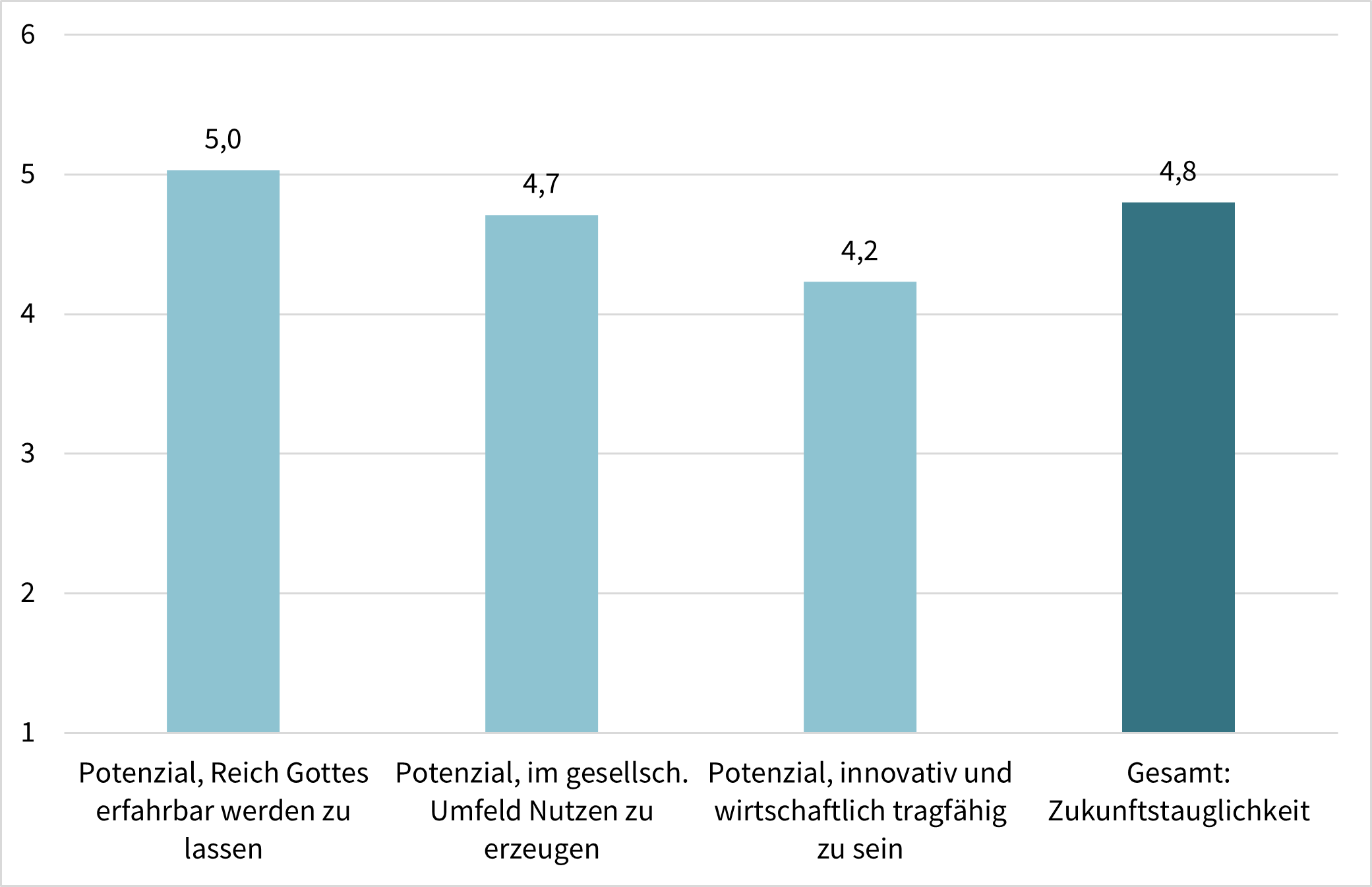

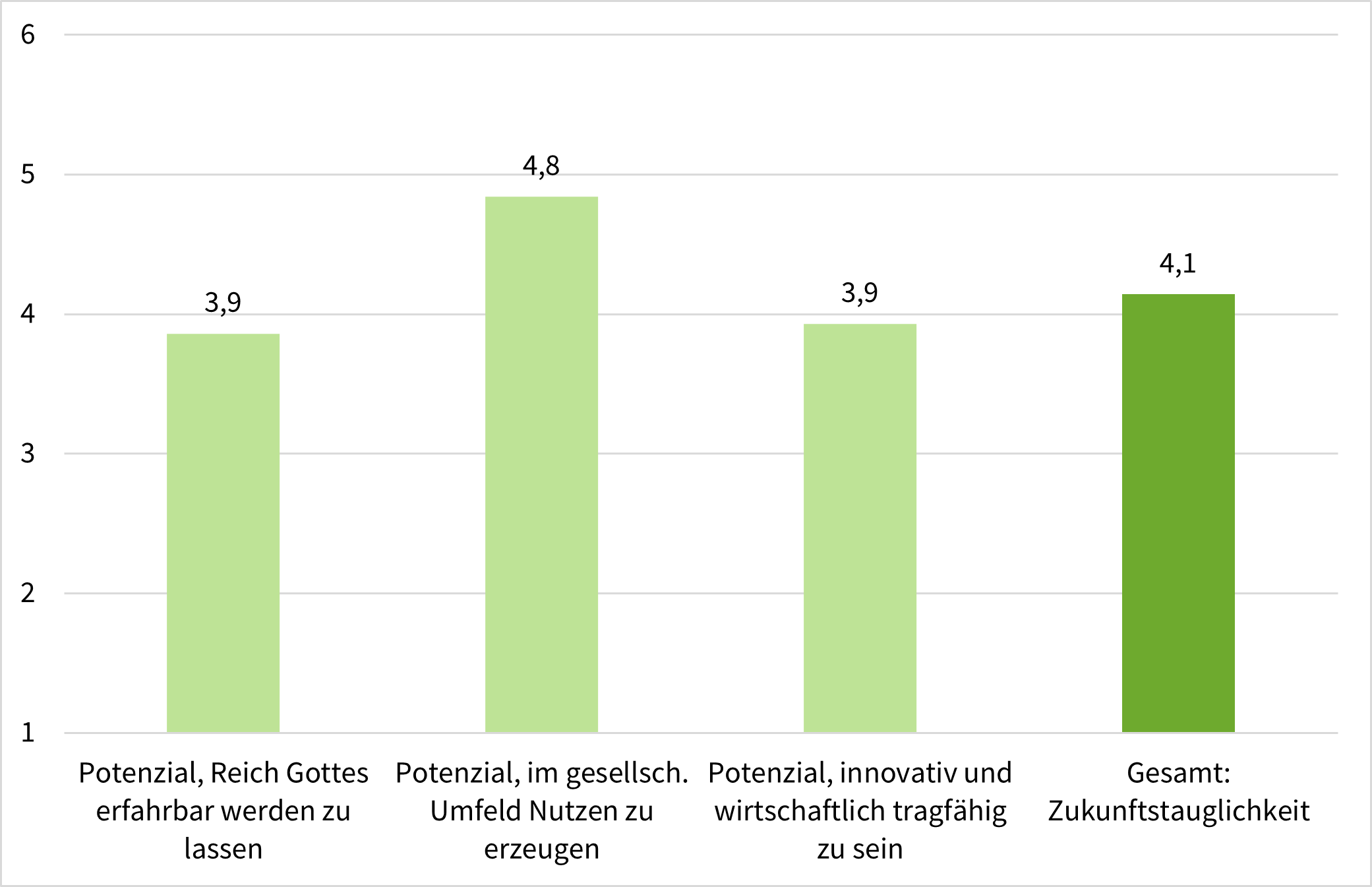

Diakonische Organisation

Diese Organisation mit 30 Einrichtungen reagiert mit sozialen Dienstleistungen, Bildungsangeboten und Projekten auf gesellschaftliche Herausforderungen. Sie unterstützt benachteiligte Menschen, fördert Gemeinschaft und persönliche Entwicklung und schafft Kontaktflächen mit dem Evangelium. Hauptpartner sind die öffentliche Hand, Stiftungen und kirchliche Netzwerke wie Fresh X. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch öffentliche Mittel, betriebliche Erträge und Spenden. Wichtige Ressourcen sind Immobilien, 400 Haupt- und 700 Ehrenamtliche sowie starke Netzwerke. Zu den Kernprozessen gehören der Betrieb der Einrichtungen, Fundraising und die Förderung der Mitarbeitenden. 55 % der Ausgaben entfallen auf Personal.

N = 82

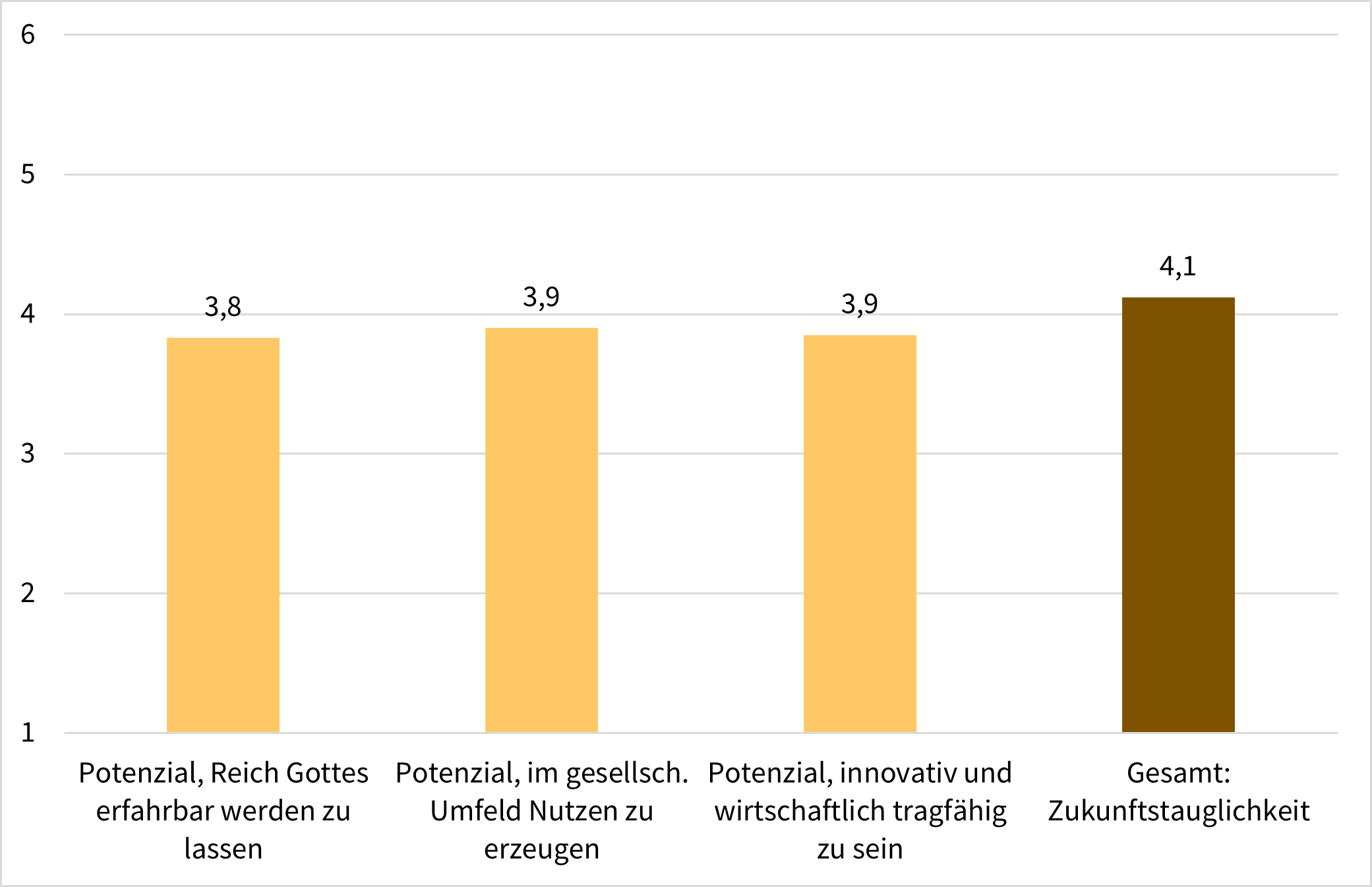

Digitale Community

Diese digitale Community schafft durch moderne Kommunikationswege einen inklusiven Raum für Glaubenserfahrungen und begleitet Menschen in ihrem Alltag. Sie richtet sich an jene, die sich in traditionellen Kirchen nicht zuhause fühlen, und bietet spirituelle Unterstützung, Gemeinschaft und kreative Angebote. Hauptplattformen sind WhatsApp und Instagram. Partner sind mehrere Bistümer und Landeskirchen. Wichtige Ressourcen sind digitale Infrastruktur und Mitarbeitende mit Kompetenzen in digitaler Kommunikation und spiritueller Begleitung. Die Finanzierung erfolgt über Trägerbistümer, Landeskirchen sowie Fördergelder.

N = 75

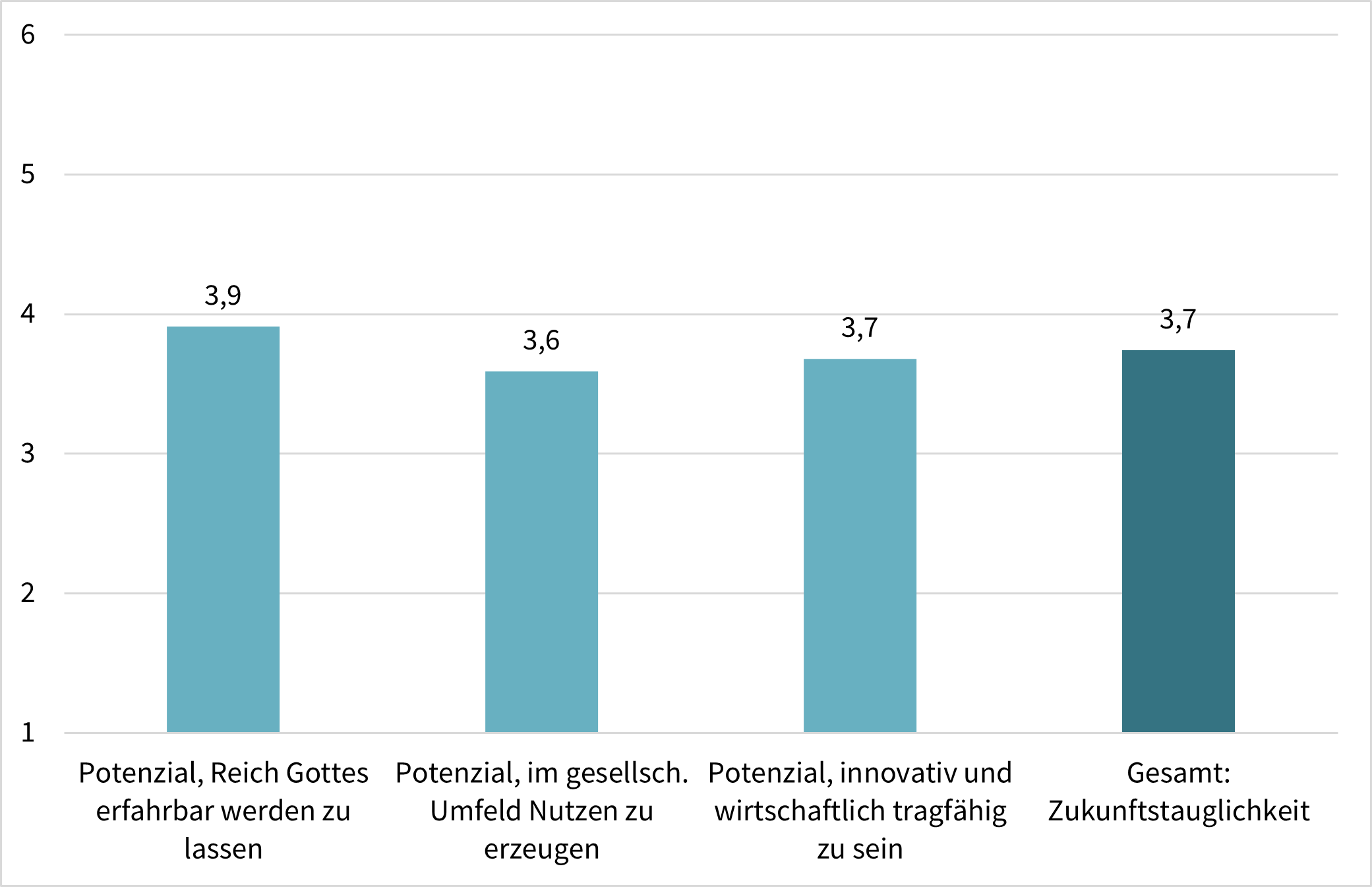

Missionarische Bewegung

Die Missionarische Bewegung richtet sich an Studierende, die nach Sinn, Gemeinschaft und Glauben suchen, und begleitet sie auf ihrem Glaubensweg. Ziel ist es, zukünftige Führungskräfte zu inspirieren und im Sinne der Nachfolge Jesu zu formen. Teams von Missionaren arbeiten an Universitäten mit Hochschulgemeinden und unter der Beauftragung des Bischofs. Wichtige Ressourcen sind Missionare mit Hochschulabschluss, Spendengelder und Materialien für Bibelgruppen. Die Finanzierung erfolgt überwiegend über Spenden, während die Hauptausgaben Gehälter und Campusaktivitäten betreffen.

N = 80

Digitaler spiritueller Ort

Dieser digitale Raum für Meditation und christliche Mystik vermittelt spirituelle Praktiken und ermöglicht gemeinsames Üben. Nutzer:innen können sich über eine kostenlose App informieren und Verbundenheit erfahren. Unterstützt wird ein erfahrungsbasierter Glaube, der innere Gelassenheit und persönliches Wachstum fördert. Das Projekt wird von einer evangelischen Kirche getragen und ist Teil der Fresh-X-Bewegung. Wichtige Ressourcen sind technisches Equipment, eine App und eine hauptberufliche Leitung. Einnahmen stammen aus Abos, Online-Kursen und Produkten, während die Kirche die Leitung finanziert.

N = 86

Pop-up Kirche als Urbane Intervention

Die Pop-up Kirche ist kein Gebäude, sondern ein Projekt und bringt durch überraschende Aktionen an Orten wie U-Bahn-Stationen oder Märkten religiöse Inhalte in den Alltag und ermöglicht spontane Begegnungen. Sie richtet sich an Menschen im öffentlichen Raum, die zufällig auf die Aktionen treffen, und vermittelt den christlichen Glauben durch Gespräche und symbolische Handlungen. Das Projekt wird von einer zentralen kirchlichen Stelle organisiert, die Aktionen entwickeln Teams von fünf bis acht Personen. Wichtig sind Kreativität, Kommunikationsfähigkeit und Kontextorientierung. Die Sachkosten, meist zwischen 100 und 300 Euro pro Aktion, trägt die Kirche, ebenso die Personalkosten; Einnahmen werden nicht generiert.

N = 81

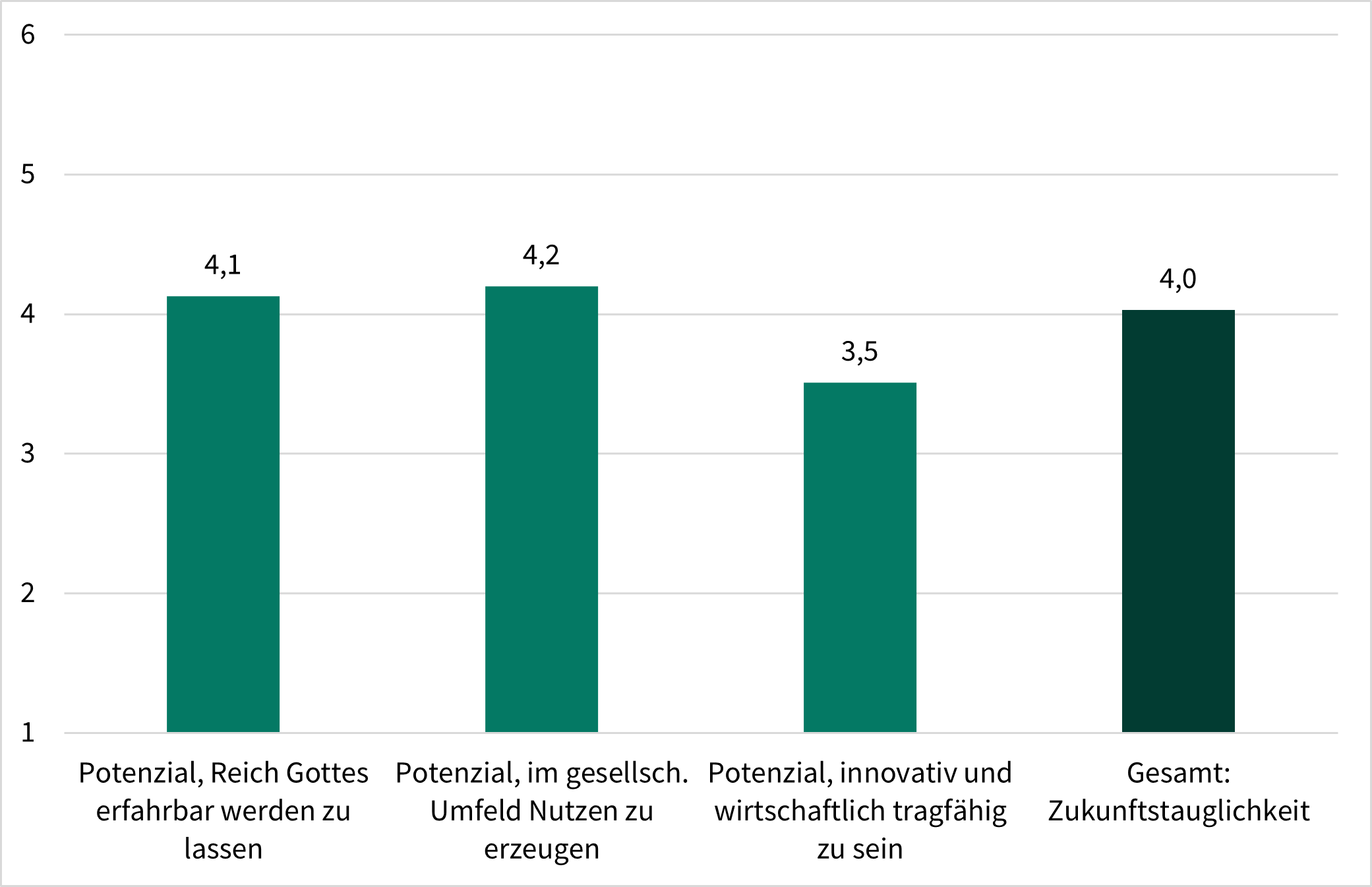

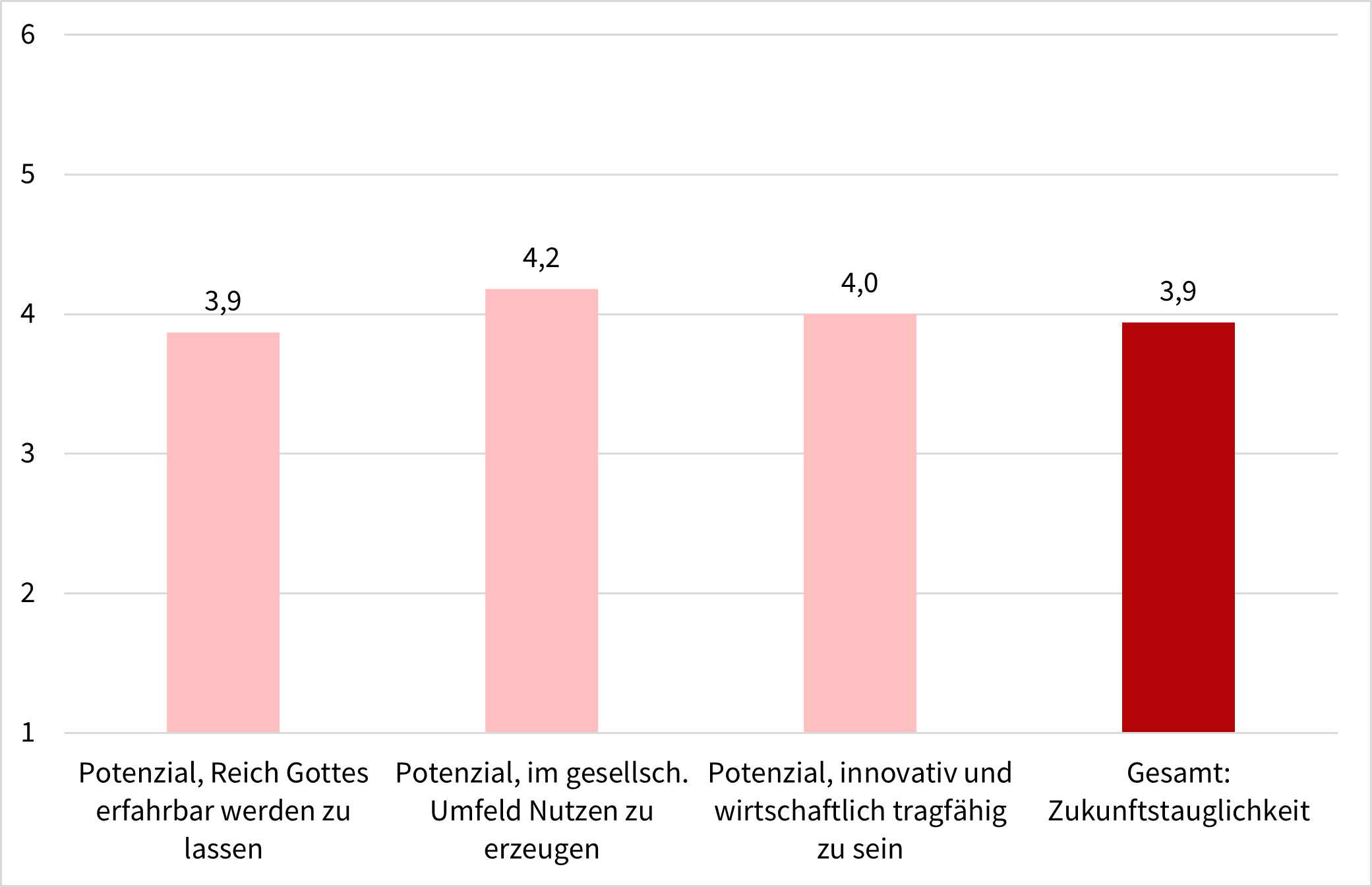

Ritualagentur

Die Ritualagentur begleitet Menschen in bedeutenden Lebensmomenten mit kreativen, lebensnahen und individuellen Ritualen, die traditionelle kirchliche Formen ergänzen oder ersetzen. Sie spricht insbesondere Menschen an, die spirituelle Begleitung suchen, aber mit klassischen kirchlichen Angeboten nicht übereinstimmen. Die Leistungen umfassen maßgeschneiderte Rituale wie Hochzeiten, Taufen und Bestattungen sowie Pop-up-Aktionen. Wichtige Partner sind Feierlocations, Medien und Bestatter:innen. Ressourcen sind ein Team aus hauptamtlichen Mitarbeitenden und Pastor:innen sowie technische Ausstattung. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch Kirchensteuermittel und Spenden.

N = 78

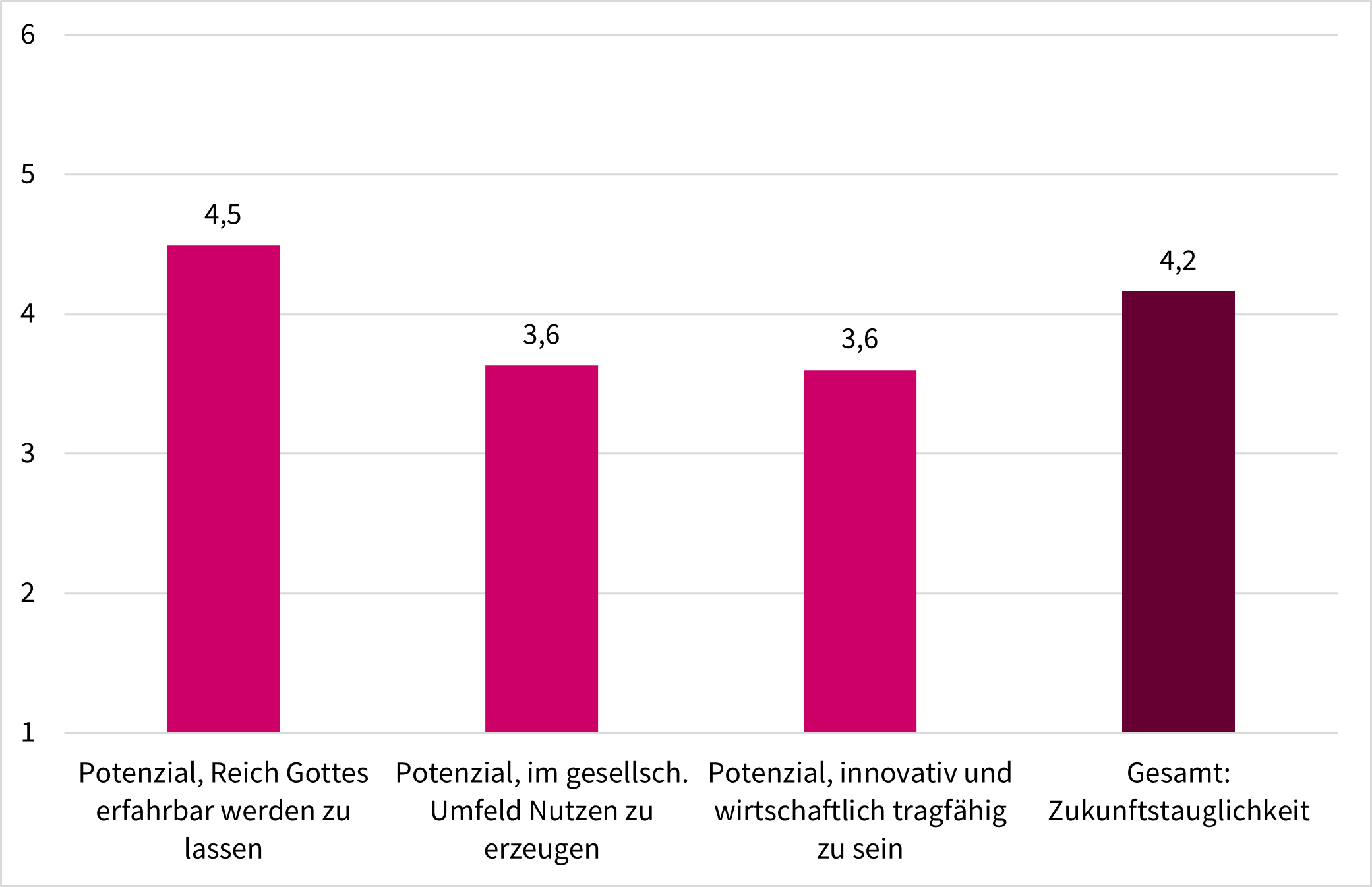

Neue Form von Gemeinde

Diese Plattform bietet spirituell Suchenden, die in traditionellen Strukturen keine Heimat finden, Inspiration, Begegnung und gemeinsames Engagement. Die Zielgruppe wird durch Netzwerke, hybride Gottesdienste und digitale Kanäle angesprochen. Angebote umfassen Gottesdienste in Eventlocations, diakonale Projekte und gemeinsames Lernen. Projekt H arbeitet mit städtischen Behörden, Vereinen und Initiativen zusammen. Ressourcen sind ein Team aus hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie geeignete Räumlichkeiten. Die Finanzierung erfolgt über Spenden, Projektzuschüsse und Unterstützung durch Land, Stadt und Kirche, mit dem Ziel einer langfristigen Integration in den Regelbetrieb der Kirche.

N = 90

Kunst- & Kultur-Kirche

Dieser gemeinnützige Verein nutzt eine umgewidmete Kirche als Ort für Sinnsuche, Inspiration und gesellschaftliche Impulse. Mit Projekten an der Schnittstelle von Kulturerbe, christlichem Glauben und Kunst spricht das Projekt spirituell Suchende, kirchlich Engagierte sowie kommunale und kirchliche Institutionen an. Es arbeitet mit Kommunen, Unternehmen und Vereinen zusammen und dient dem Bistum als Experimentierort. Wichtige Ressourcen sind die kostenfrei bereitgestellten Gebäude, drei hauptberufliche Mitarbeitende und ehrenamtliches Engagement. Einnahmen stammen aus Spenden und Raumvermietung, um Personal- und Projektkosten zu finanzieren.

N = 59

Präsenz in Shoppingmall

Dieses ökumenische Projekt betreibt ein Ladenlokal in einer Shoppingmall, das durch thematische Interaktionsflächen und Gesprächsmöglichkeiten Besucher:innen anspricht. Es bietet Raum für kreative Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und kirchlichen Themen, lädt zum Verweilen ein und ermöglicht Gespräche mit geschulten Ehrenamtlichen. Partner sind die evangelische und katholische Kirchengemeinde sowie der Mallbetreiber. Das Ladenlokal wird kostenfrei bereitgestellt, die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse, Spenden und Projektförderungen. Hauptressourcen sind 30 Ehrenamtliche und eine teilzeitbeschäftigte hauptamtliche Kraft.

N = 80

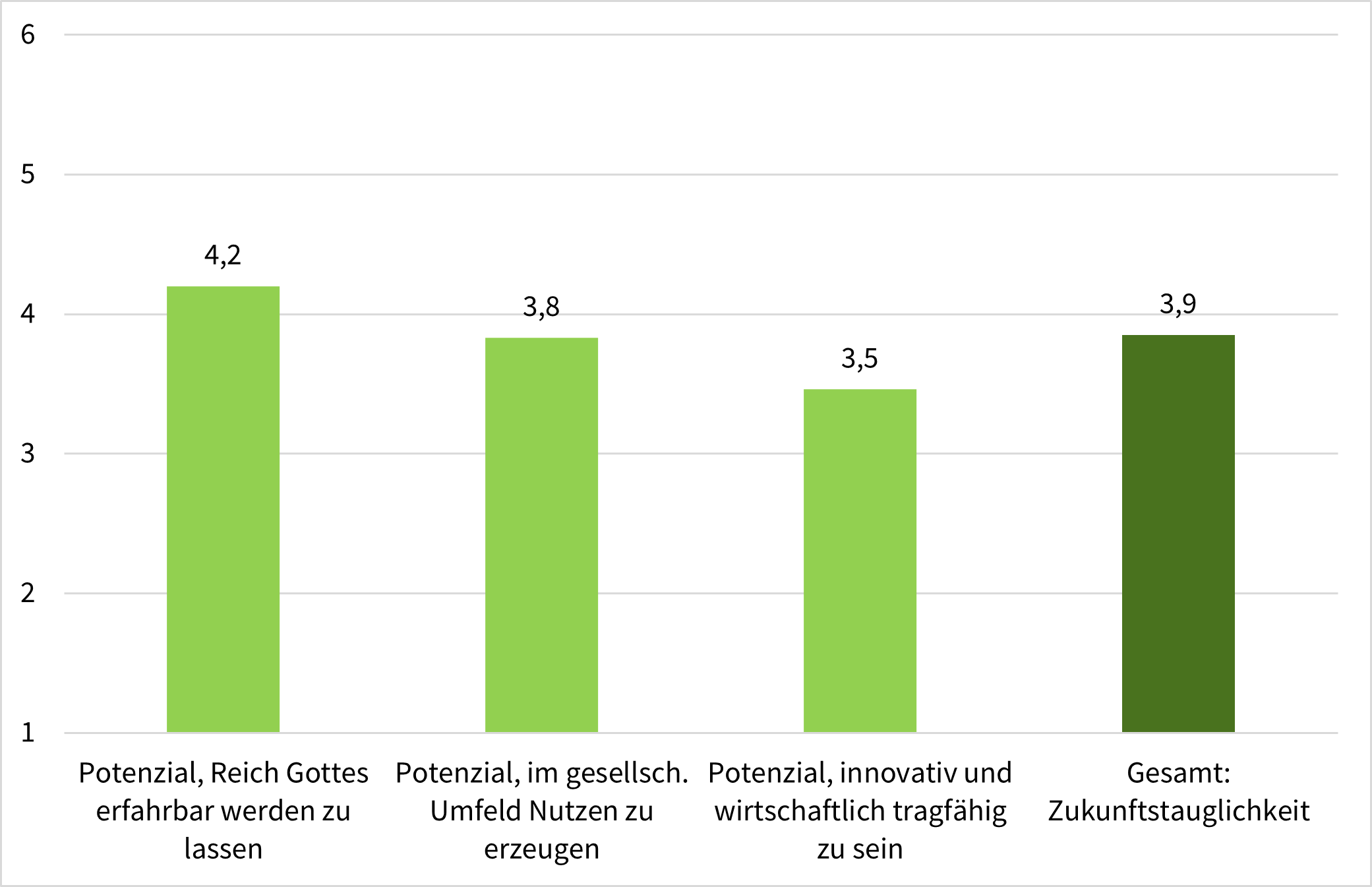

Community Organizing

Dieses projektbasierte Modell organisiert Gemeinschaft im städtischen Raum, um Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zu verbinden und gemeinsam Lösungen für lokale Probleme zu entwickeln. Es schafft Begegnungsräume, stärkt Selbstermächtigung und fördert Projekte für Teilhabe, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das Team besteht aus zwei haupt- und etwa 20 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Berührungspunkte entstehen ereignishaft, z. B. durch ein Lastenrad, das im Quartier unterwegs ist. Partner sind Kommunen, Vereine und Kirchen. Die Finanzierung erfolgt über Kirchensteuern und Projektzuschüsse.

N = 84

Allmende/Commons

Dieses Projekt öffnet eine Kirche mit zugehörigem Gelände für die Stadtgesellschaft und bietet Raum für soziale, kulturelle und künstlerische Projekte. Es richtet sich an Menschen und Gruppen, die gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen möchten. Zentrale Ressource ist das vielseitig nutzbare Kirchengebäude, kuratiert von zwei halbtags tätigen Fachkräften. Partner sind lokale Institutionen wie Museen, Behörden und Kulturschaffende. Die Finanzierung erfolgt durch das Bistum, kommunale Zuschüsse, Spenden und Raumnutzungsentgelte, um Personal- und Gemeinkosten zu decken.

N = 93

Mobile Kirche

Mit einem flexibel einsetzbaren Foodtrailer im Retro-Look bringt die Mobile Kirche punktuell christliche Botschaft und Begegnung in die Stadtgesellschaft. Je nach Anlass und Ort spricht das Projekt unterschiedliche Zielgruppen an, z. B. Besucher:innen von Stadtfesten oder Arbeiter:innen auf Baustellen. Der Trailer wird auch an kirchliche und soziale Organisationen sowie privat vermietet. Wichtige Ressourcen sind der Trailer, Material und 15 ehrenamtliche Mitarbeitende mit Kompetenzen in Organisation, Technik und Kommunikation. Die laufende Finanzierung erfolgt über Mieteinnahmen, Sponsoring und Spenden.

N = 86

Christliche:r Influencer:in

Ein:e christliche:r Influencer:in nutzt digitale Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram, um christliche Botschaften authentisch und alltagsnah zu vermitteln. Die Zielgruppe besteht aus jüngeren Menschen, die spirituelle Orientierung und Austausch suchen. Inhalte umfassen Videos, Livestreams, Podcasts und Community-Events. Partner sind Plattformen, Verlage und kirchliche Organisationen. Wichtige Ressourcen sind technische Ausstattung, kreative und theologische Kompetenzen sowie Social-Media-Know-how. Einnahmen stammen aus Sponsoring, Spenden, Merchandising und Online-Kursen. Die Hauptausgaben entfallen auf Ausrüstung und Content-Produktion.

N = 81

Zusammenfassende Betrachtung

Einschränkend muss beachtet werden: Die methodische Anlage, bei der Teilnehmende nur drei und zufällig ausgewählte Modelle bewerten, zeigt Unterschiede, die vermutlich nicht nur auf die Modelle, sondern auch auf subjektive Präferenzen zurückzuführen sind.

Gut abschneidende Modelle

Modelle wie „Neue Form von Gemeinde“, „Community Organizing“ und „Diakonische Organisation“ schneiden in allen Dimensionen gut bis sehr gut ab. Diese Modelle zeichnen sich durch eine starke Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen, eine hohe Flexibilität und eine besonderes Augenmerk auf gesellschaftliche Wirkungen aus.

Bewährte Formen, neue Zielgruppen

Modelle wie die „Neue Form von Gemeinde“ und die „Diakonische Organisation“ zeichnen sich durch starke theologische Bewertungen aus. Sie verbinden Glaubenserfahrungen mit konkretem gesellschaftlichem Engagement und sprechen Zielgruppen an, die in traditionellen Formen weniger zu finden sind.

Hohe Relevanz der theologischen Dimension

Eine starke theologische Dimension ist kein automatischer Garant für Zukunftstauglichkeit, sie spielt aber in vielen Modellen eine zentrale Rolle. Sie ist deutlich von höherer Relevanz für die zugeschriebene Zukunftstauglichkeit als das Stiften von gesellschaftlichem Nutzen.

Digitalisierung

Modelle wie die Digitale Community und der:die christliche:r Influencer:in werden in der theologischen und gesellschaftlichen Dimension moderat bewertet. Dies zeigt Potenziale, aber auch Herausforderungen, digitale Angebote nachhaltig und wirksam zu positionieren. Dies könnte jedoch auch in den Präferenzen der Beurteilenden begründet sein.

Unternehmerische Tragfähigkeit als Herausforderung

Viele Modelle erhalten in der unternehmerischen Dimension niedrige Bewertungen – im Schnitt wird diese Dimension am niedrigsten eingeschätzt. Dies legt nahe, dass selbst bei innovativen Ansätzen für die Befragten oft keine nachhaltige wirtschaftliche Tragfähigkeit erkennbar ist.

Schwierigkeiten traditioneller Ansätze

Die Missionarische Bewegung erhält in allen Dimensionen vergleichsweise niedrige Werte. Dies könnte darauf hindeuten, dass stark missionarische Konzepte von den Befragten grundsätzlich kritisch gesehen oder heute als weniger anschlussfähig an die Lebensrealität vieler Menschen eingeschätzt werden.

Fazit

Die vorliegende Studie liefert erste Einsichten in die Analyse der Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle, bietet aber zugleich Potenziale für vertiefte Auswertungen. Die in der Einleitung genannten Forschungsfragen markieren zentrale Themenfelder, die in weiteren Analysen detaillierter untersucht werden müssen:

Die vorliegende Studie liefert erste Einsichten in die Analyse der Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle, bietet aber zugleich Potenziale für vertiefte Auswertungen. Die in der Einleitung genannten Forschungsfragen markieren zentrale Themenfelder, die in weiteren Analysen detaillierter untersucht werden müssen:

Unterschiede in Teilstichproben

Ein Auswertungsbedarf liegt in der Untersuchung von Unterschieden zwischen Teilstichproben. Dabei werden personenbezogene Merkmale wie der konfessionelle Hintergrund (evangelisch, katholisch) oder die Ebene (obere/mittlere Führungsebene, Fachebene) herangezogen werden. Eine solche Analyse wird zeigen, ob die Wahrnehmung der Geschäftsmodelle oder die Wichtigkeit von Beurteilungskriterien sich signifikant unterscheiden und worin der Unterschied liegt.

Vertiefung der Dimensionenanalyse

Während die Ergebnisse zeigen, dass die theologische Dimension einen starken Einfluss auf die wahrgenommene Zukunftstauglichkeit hat, bleibt die Interaktion zwischen den Dimensionen theologisch, gesellschaftlich und unternehmerisch offen. Eine detaillierte Analyse kann klären, wie die Dimensionen die eingeschätzte Gesamttauglichkeit beeinflussen. Zudem ist zu prüfen, welche Relevanz die einzelnen Merkmale der Dimensionen haben.

Direkte Bewertung der Wichtigkeiten von Kriterien und faktischen prädiktiven Relevanz

Der Zusammenhang und die Unterschieden zwischen direkt benannter Wichtigkeit der Kriterien und ihrer faktischen prädiktiven Relevanz in Urteilen zur Einschätzung der Zukunftstauglichkeit von Geschäftsmodellen sind hoch interessant können Aufschluss darüber geben, wie Urteile zustande kommen.

Einfluss individueller Vorlieben auf die Beurteilung der Geschäftsmodelle

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass individuelle Präferenzen wie persönliche Erfahrungen oder Werte der Befragten eine Rolle spielen könnten. Dies ist genaue zu untersuchen.

Innovationsfähigkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit

Die unternehmerische Dimension weist in vielen Modellen Schwächen auf. Eine gezielte Analyse der wirtschaftlich erfolgreichsten Modelle könnte Handlungsempfehlungen liefern, wie kirchliche Organisationen ihre Geschäftsmodelle robuster gestalten könnten.

Entwicklung eines Instrumentariums zur Einschätzung von Geschäftsmodellen

Schließlich wäre ein praxistaugliches Instrumentarium zu entwickeln, das kirchlichen Organisationen bereits in frühen Phasen der Geschäftsmodellentwicklung zur Verfügung steht.

- Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse ausschließlich für die Dimensionsebene vorgestellt.

- Katholisch: (Erz-)Bischöfe, Weihbischöfe, Generalvikare, Hauptabteilungsleiter:innen der Generalvikariate, Dechanten, Dekane bzw. Regionalvikare der 27 (Erz-)Bistümer Deutschlands sowie deren Verantwortliche aus den Bereichen Personal, Personalentwicklung, Aus-/Weiterbildung, Gemeindeberatung und Supervision/Coaching. Evangelisch: Landesbischöf:innen, Regionalbischöf:innen, Präses, Präsident:innen, Prälat:innen, Superintendent:innen, Pröpst:innen, Kirchenleitungen sowie die 600 Dekanate /Superintendenturen auf mittlerer Ebene der 20 Gliedkirchen der EKD, Gemeindeberatung und Supervision/Coaching der Landeskirchen.