Praxis

Mögliche Geschäftsmodelle der nächsten Kirche

Erste Ergebnisse der Befragung von Fach- und Führungskräften beider großen Kirchen

Einleitung

Die Kirchen in Deutschland befinden sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Das seit Jahrhunderten existierende Parochialprinzip ist trotz massiver Anzeichen fortschreitender Erosion weiterhin das dominante Strukturprinzip kirchlichen Handelns. Es folgt flächendeckend einem einheitlichen Paradigma: Die Kirchengemeinde (bzw. Pfarrei) ist als rechtlich selbstständige territoriale Einheit für die seelsorgliche Betreuung ihrer Mitglieder und deren Organisation zuständig.

Die Gesellschaft ist – getrieben durch die technologische Entwicklung – in einem rasanten Wandel begriffen, der nicht ohne Auswirkungen auf die Kirchen bleibt. Insbesondere die fortschreitende Individualisierung und die Pluralisierung der Lebensformen tragen zu einem massiven Relevanzverlust der Kirchen und ihrer Botschaft bei. Der kontinuierliche Verlust an Mitgliedern und Nutzer:innen kirchlicher Angebote und der substanzielle Rückgang personeller und finanzieller Ressourcen bedrohen die Landeskirchen und Diözesen existenziell. Sie lassen zugleich den Schluss zu, dass über kurz oder lang das Parochialprinzip nicht mehr aufrechterhalten werden kann und darüber hinaus grundsätzlich die Menschen heute darüber nicht mehr erreicht werden können.

Karl Gabriel fordert für eine pluriformen Gesellschaft eine pluriforme Praxis von Religion, sofern sie gesellschaftlich relevant bleiben soll. Die Kirchen stehen vor der Herausforderung neue, plurale Formen – oder Geschäftsmodelle – zu entwickeln, die besser auf die Menschen eingehen und nachhaltig sind, insofern, als sie – basierend auf der christlichen Botschaft – den Menschen und der Gesellschaft Nutzen stiften und die die Ressourcen, die dazu benötigt werden, selbst generieren.

Da solche Ansätze nicht aus dem Bestehenden hergeleitet werden können und zugleich kontinuierlich organisatorische Entscheidungen (z. B. hinsichtlich des Ressourcenansatzes) getroffen werden müssen, wächst die Bedeutung von Ansätzen, die es ermöglichen, Geschäftsmodelle im kirchlichen Kontext systematisch zu analysieren und auf ihre Zukunftstauglichkeit hin einzuschätzen. Es werden fundierte Modelle und Kriterien benötigt, um zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen, die theologisch, organisatorisch und unternehmerisch begründet sind.

Fragestellung

Die zentrale Fragestellung der durchgeführten Studie lautet: Welche kirchlichen Geschäftsmodelle werden als zukunftstauglich wahrgenommen, und welche Kriterien sind für diese Einschätzung maßgeblich?

Dabei geht es konkret um:

- Die Identifikation von Geschäftsmodellen, die aus Sicht von Fach- und Führungskräften als zukunftstauglich gelten.

- Die Identifikation der Kriterien, die zur Einschätzung der Zukunftstauglichkeit herangezogen werden und deren Einfluss.

- Das Aufdecken von Unterschieden zwischen offen benannten Wichtigkeiten von Kriterien und ihrer faktischen prädiktiven Relevanz, die sie auf die Einschätzung der Zukunftstauglichkeit von Geschäftsmodellen haben.

- Die Untersuchung der Relevanz individueller Vorlieben auf die Beurteilung der langfristigen Erfolgsaussichten von Geschäftsmodellen.

Im vorliegenden Beitrag werden erste Ergebnisse der Studie vorgestellt, die sich auf die Einschätzung der Geschäftsmodelle auf Dimensionsebene konzentrieren. Die weiterführenden Analysen, insbesondere zu den Modellen und den Unterschieden zwischen subjektiver Wichtigkeit und prädiktiver Relevanz, werden in späteren Veröffentlichungen behandelt.

Geschäftsmodelle und ihre Relevanz für die Zukunft der Kirche

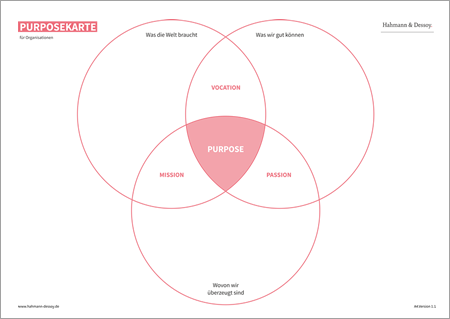

Social Ecclesiopreneurship: Anleihen aus dem Social Entrepreneurship für kirchliches Handeln

Die Kirchen stehen vor der Herausforderung, sich neu erfinden zu müssen. Hierbei könnten Anleihen an das Konzept des Social Entrepreneurship hilfreich sein, das beschreibt, wie mit unternehmerischem Denken und Handeln soziale und ökologische Probleme gelöst werden. Man könnte einen solchen Ansatz „Social Ecclesiopreneurship“ nennen. Social Ecclesiopreneure verfolgen eine ähnliche Mission wie Social Entrepreneure, jedoch mit einem besonderen Fokus auf die Entwicklung von neuen Formen, die einen erkennbaren Bezug zum Evangelium haben und Kirche in neuer Gestalt lebendig werden lassen.

Social Ecclesiopreneurship kombiniert daher einen nächstenliebenden und gemeinwohlorientierten Ansatz mit unternehmerischen Methoden, um nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und individuellen Nutzen zu spenden. Diese Herangehensweise integriert wie im Social Entrepreneurship drei wesentliche Dimensionen: die unternehmerische, die gesellschaftliche und die Governance-Dimension.

Gesellschaftliche Dimension

Die gesellschaftliche Dimension fokussiert sich auf die Schaffung von sozialem Mehrwert und die nachhaltige Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Ziel ist es, durch innovative Projekte positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Zentraler treibender Gedanke ist die Nächstenliebe, wie sie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter dargestellt wird. Die Frage „Wer ist denn mein Nächster?“ zeigt, dass Nächstenliebe nicht durch religiöse, kulturelle oder geografische Grenzen eingeschränkt wird. Die umfassende Perspektive bedeutet, dass die gesamte Menschheitsfamilie im Fokus eines möglichen Engagements steht. Social Ecclesiopreneure betrachten es als ihre Verantwortung, sich für Menschen einzusetzen, unabhängig von deren Herkunft oder Hintergrund, um so einen Beitrag zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt zu leisten.

Governance-Dimension

Die Governance-Dimension stellt den notwendigen kritischen Bezug zu den Grundüberzeugungen (hier: die Frohe Botschaft) und dem ursprünglichen Auftrag (hier: dem Sendungsauftrag) her. Es geht darum, langfristige Wirkung und Nachhaltigkeit der Projekte im Sinne der Mission sicherzustellen. Daher werden steuernde und kontrollierende Mechanismen entwickelt, die sicherstellen, dass die angestrebte Wirkung erreicht und mögliche Gewinne und Ressourcen reinvestiert werden, um die ursprüngliche Mission zu unterstützen und zu vermeiden, dass davon abgewichen wird und andere, etwa gewinnorientierte, Ziele verfolgt werden. Transparenz und Partizipation sind hier zentral: Entscheidungen werden unter Einbeziehung der Zielgruppen, der Engagierten und Mitarbeitenden getroffen. Eingeschlossen in die Überlegungen zu Transparenz und Partizipation ist auch die Prävention von Machtmissbrauch.

Unternehmerische Dimension

Die unternehmerische Dimension des Social Ecclesiopreneurship legt den Schwerpunkt auf die Anwendung unternehmerischer Methoden und Innovationspraktiken, um kirchliche Projekte und Initiativen voranzubringen. Social Ecclesiopreneure entwickeln neue Geschäftsmodelle, um neue Arten des Kircheseins hervorzubringen und nachhaltig betreiben zu können. Dabei setzen sie auf Kreativität, experimentelles Vorgehen, Lernen und effiziente Ressourcennutzung. Es geht darum, attraktive und wirkungsvolle Projekte zu entwickeln, die sich auch finanzieren lassen. Social Ecclesiopreneure identifizieren Bedürfnisse und Chancen in einem spezifischen Kontext und entwickeln ko-kreativ Lösungen, die einen Mehrwert für die Beteiligten schaffen.

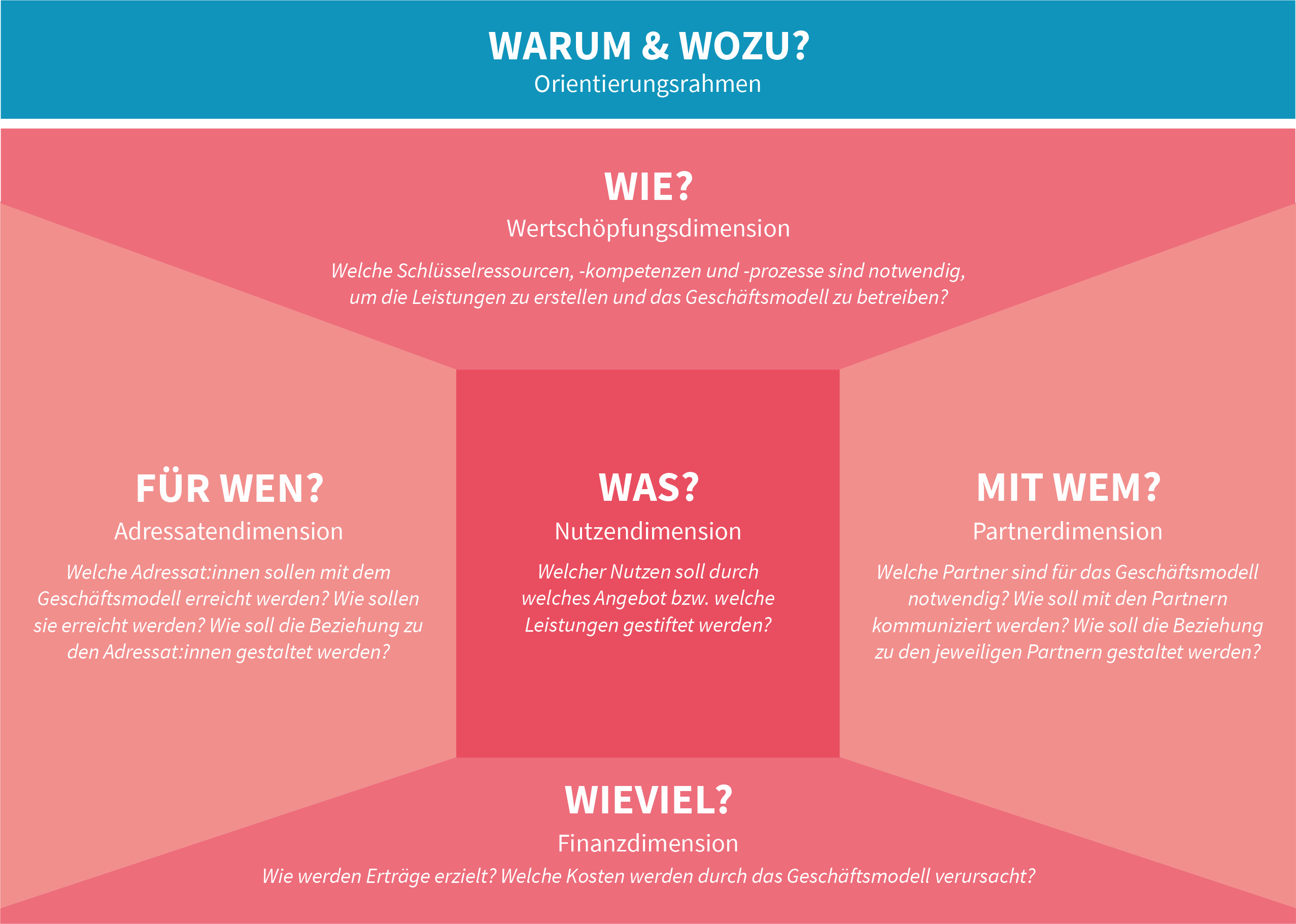

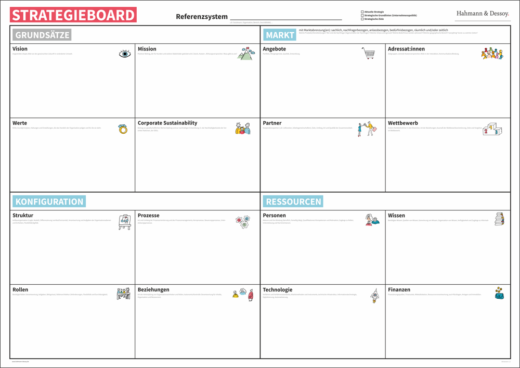

Orientierungsrahmen

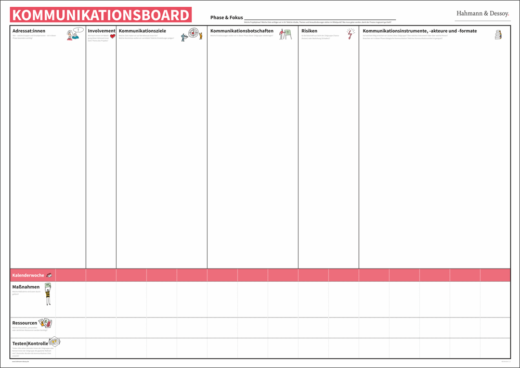

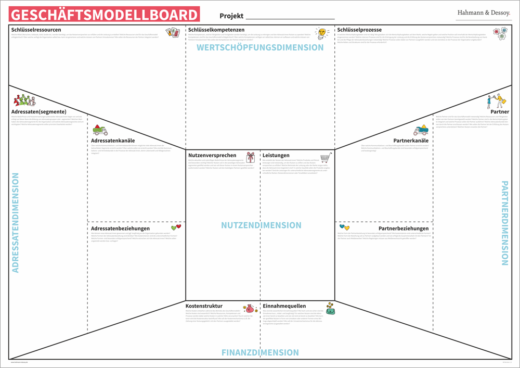

Der Orientierungsrahmen dient der inhaltlichen Fokussierung im Sinne der Gemeinwohlorientierung und der Gouvernance-Dimension. Hier werden Aussagen zum Purpose des Projekts, zu den Entwicklungsaufgaben und zum angestrebten gesellschaftlichen Nutzen getroffen.

Adressatendimension

In der Adressatendimension werden die Zielgruppen beschrieben sowie die Kanäle, über die sie erreicht werden können. Zudem wird festgehalten, wie die Adressatenbeziehungen gestaltet werden. Diese Dimension ist wichtig, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppen zu verstehen und passende Kommunikations- und Interaktionsstrategien zu entwickeln.

Nutzendimension

Nutzen kann man nicht „liefern“, sondern lediglich ein Nutzenversprechen abgeben. Der Nutzen entsteht erst dadurch, dass der Anbietende seine Ressourcen einbringt und partnerschaftlich mit Adressat:innen an der Wertschöpfung teilhat. In der Nutzendimension wird auch festgehalten, was konkret getan wird, um den Nutzen zu stiften, also bspw. konkrete Angebote und Leistungen.

Partnerdimension

Hier wird analysiert, welche Partner:innen für das Geschäftsmodell notwendig sind und wie die Zusammenarbeit mit diesen Partnern gestaltet werden soll. Eine starke Partnerschaftsstrategie kann entscheidend für den Erfolg und die Skalierbarkeit eines Geschäftsmodells sein.

Wertschöpfungsdimension

Die Wertschöpfungsdimension untersucht die Schlüsselressourcen, -kompetenzen und -prozesse, die notwendig sind, um die Leistungen zu erstellen und das Geschäftsmodell zu betreiben.

Finanzdimension

Diese Dimension fokussiert sich auf die wirtschaftlichen Aspekte des Geschäftsmodells. Denn auch wenn die gesellschaftliche Wirkung im Vordergrund steht, ist klar, dass entstehende Kosten getragen werden müssen. Daher wird in dieser Dimension die Frage nach den Kosten und Erträgen beantwortet. Ein solides Finanzmodell ist notwendig, um die notwendigen Mittel zur Umsetzung der Ideen zu sichern.

Methodik

Ansatz zur Messung der wahrgenommenen Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle

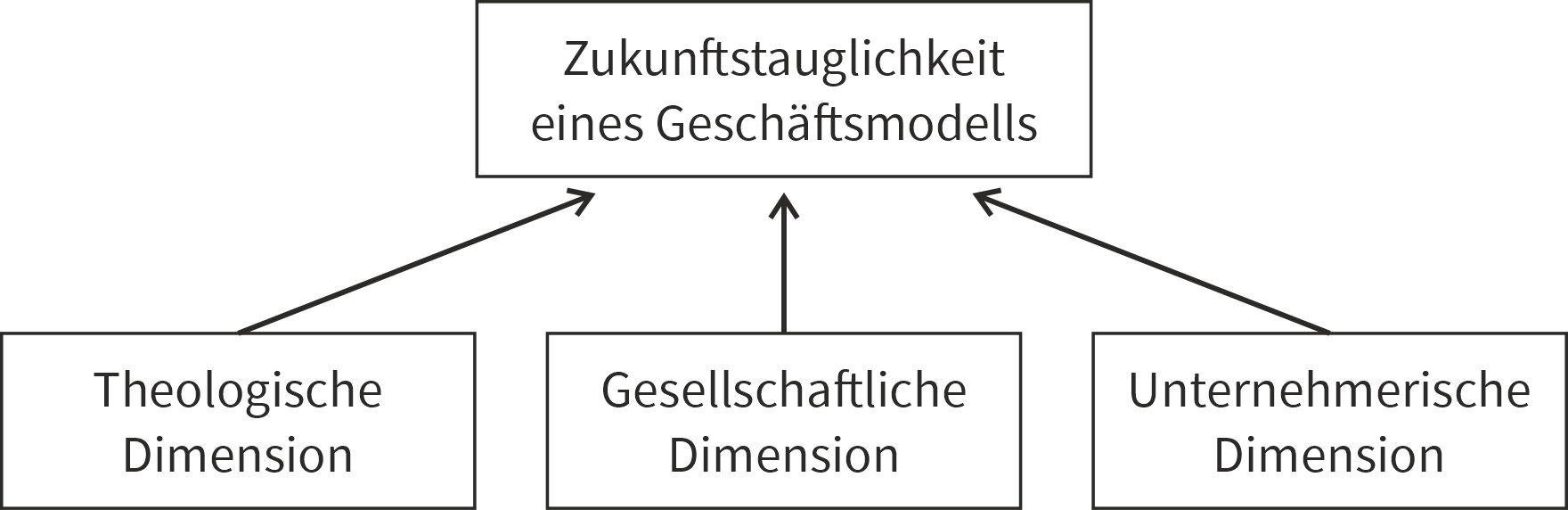

Die Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle ist keine objektiv messbare Größe, sondern eine subjektive Zuschreibung, die von den Wahrnehmungen, Erfahrungen und Überzeugungen der Beurteilenden geprägt ist. In der vorliegenden Studie wird die Zukunftstauglichkeit als die Fähigkeit eines Geschäftsmodells definiert, in einem sich wandelnden gesellschaftlichen und kirchlichen Kontext längerfristig relevant, wirksam und tragfähig zu bleiben. Diese Einschätzung basiert auf einer multidimensionalen Bewertung, die sowohl theologische, gesellschaftliche als auch unternehmerische Aspekte berücksichtigt.

Das Modell weist eine kompositionelle Struktur auf, die davon ausgeht, dass die Gesamteinschätzung der Zukunftstauglichkeit durch die Gewichtung und Bewertung einzelner Dimensionen erklärt werden kann. Es integriert drei zentrale Dimensionen, die jeweils für wesentliche Aspekte kirchlicher Geschäftsmodelle stehen. Jede Dimension wurde in der empirischen Untersuchung durch mehrere Merkmale operationalisiert1.

Die Theologische Dimension erfasst, wie das Geschäftsmodell Glauben erfahrbar macht und spirituelle Tiefenerlebnisse ermöglicht.

Die Gesellschaftliche Dimension fokussiert sich auf die gesellschaftliche Wirkung eines Geschäftsmodells, etwa die Förderung des Gemeinwohls.

Die Unternehmerische Dimension schließlich beinhaltet u. a. die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Ausrichtung am Markt mit seinen Akteuren.

Untersuchungsdesign

Im Rahmen dieser Studie wurden Fach- und Führungskräfte der beiden großen Kirchen Deutschlands befragt. Die Befragung wurde von 27. September bis 10. November 2024 durchgeführt, insgesamt wurden gut 1.400 Personen per E-Mail zur Teilnahme eingeladen2

Zudem wurden alle 200 zum 8. Strategiekongress angemeldeten Personen gebeten, sich an der Befragung beteiligen, da sich dieser ebenfalls intensiv mit dem Thema der Befragung beschäftigt.

Die Befragung erfolgte online und war anonym angelegt. Weder der Zugang zum Fragebogen noch die gestellten Fragen lassen einen Rückschluss auf einzelne Teilnehmer:innen der Befragung zu.

Den Teilnehmenden wurden Kurzbeschreibungen von 14 verschiedene Geschäftsmodelle vorgelegt, die potenziell zukunftstaugliche Formen kirchlicher Organisation und Tätigkeit darstellen:

- Coworking-Space für soziale und kirchliche Innovation

- Diakonische Organisation

- Digitale Community

- Missionarische Bewegung

- Digitaler spiritueller Ort

- Pop-up Kirche als Urbane Intervention

- Ritualagentur

- Neue Form von Gemeinde

- Kunst- & Kultur-Kirche

- Präsenz in Shoppingmall

- Community Organizing

- Allmende/Commons

- Mobile Kirche

- Christliche:r Influencer:in

Diese Geschäftsmodelle wurden herangezogen, um die Bandbreite möglicher kirchlicher Innovationsansätze abzubilden, darunter sowohl klassischere als auch experimentellere Formen. Um die Befragten nicht zu überlasten und zugleich Verzerrungen in den Bewertungen zu minimieren, erhielt jede:r Teilnehmende zufällig 3 der 14 Geschäftsmodelle zur Beurteilung vorgelegt.

Um die Zukunftstauglichkeit der Geschäftsmodelle zu messen, wurden die drei zentralen Dimensionen – theologisch, gesellschaftlich und unternehmerisch – direkt abgefragt und zudem durch spezifische Merkmale operationalisiert.

Die Ausprägungen der Dimensionen wurden nacheinander abgefragt – zunächst zu den einzelnen Merkmalen, dann abschließend zur Dimension selbst. Die hier ausgewerteten Dimensions-Items lauteten:

Theologische Perspektive

Alles in allem: Das Projekt hat das Potenzial, Reich Gottes erfahrbar werden zu lassen.Gesellschaftliche Perspektive

Alles in allem: Das Projekt hat das Potenzial, im gesellschaftlichen Umfeld einen Nutzen zu erzeugen.Unternehmerische Perspektive

Alles in allem: Das Projekt hat das Potenzial, innovativ und wirtschaftlich tragfähig zu sein.Subjektiv wahrgenommene Zukunftstauglichkeit

Nach Abwägen aller Aspekte: Das Projekt ist tauglich, in Zukunft eine nachhaltige Ausdrucksform von Kirche zu sein.

Für jedes Item wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Einschätzung auf einer Likert-Skala von 1 („stimme gar nicht zu“) bis 6 („stimme voll & ganz zu“) abzugeben. Diese Skala erlaubt eine differenzierte Bewertung der Ausprägung jedes Items. Zudem wurde die Möglichkeit gegeben, „keine Antwort“ anzukreuzen.

Ergebnisse

Beteiligung und Stichprobenzusammensetzung

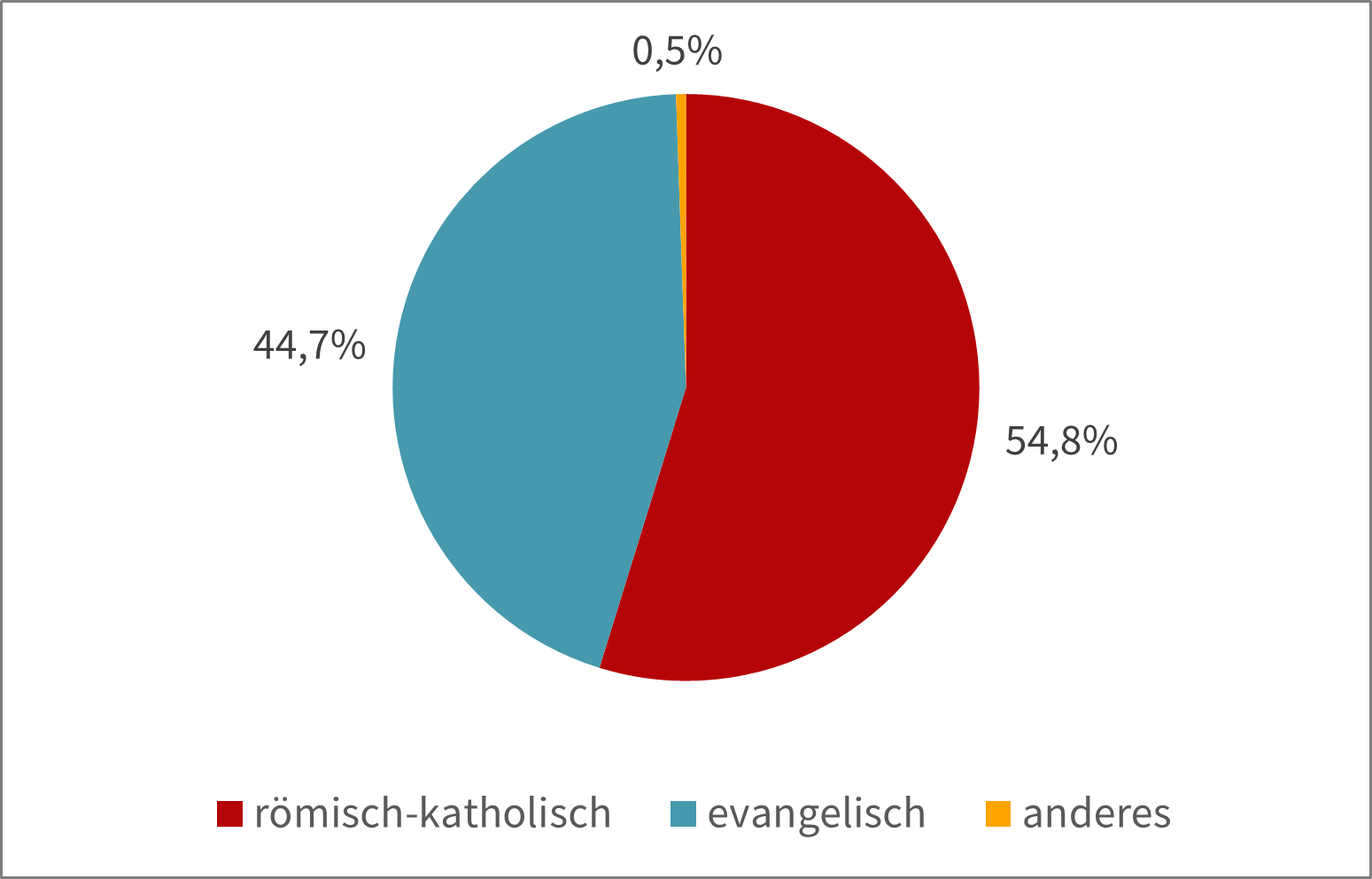

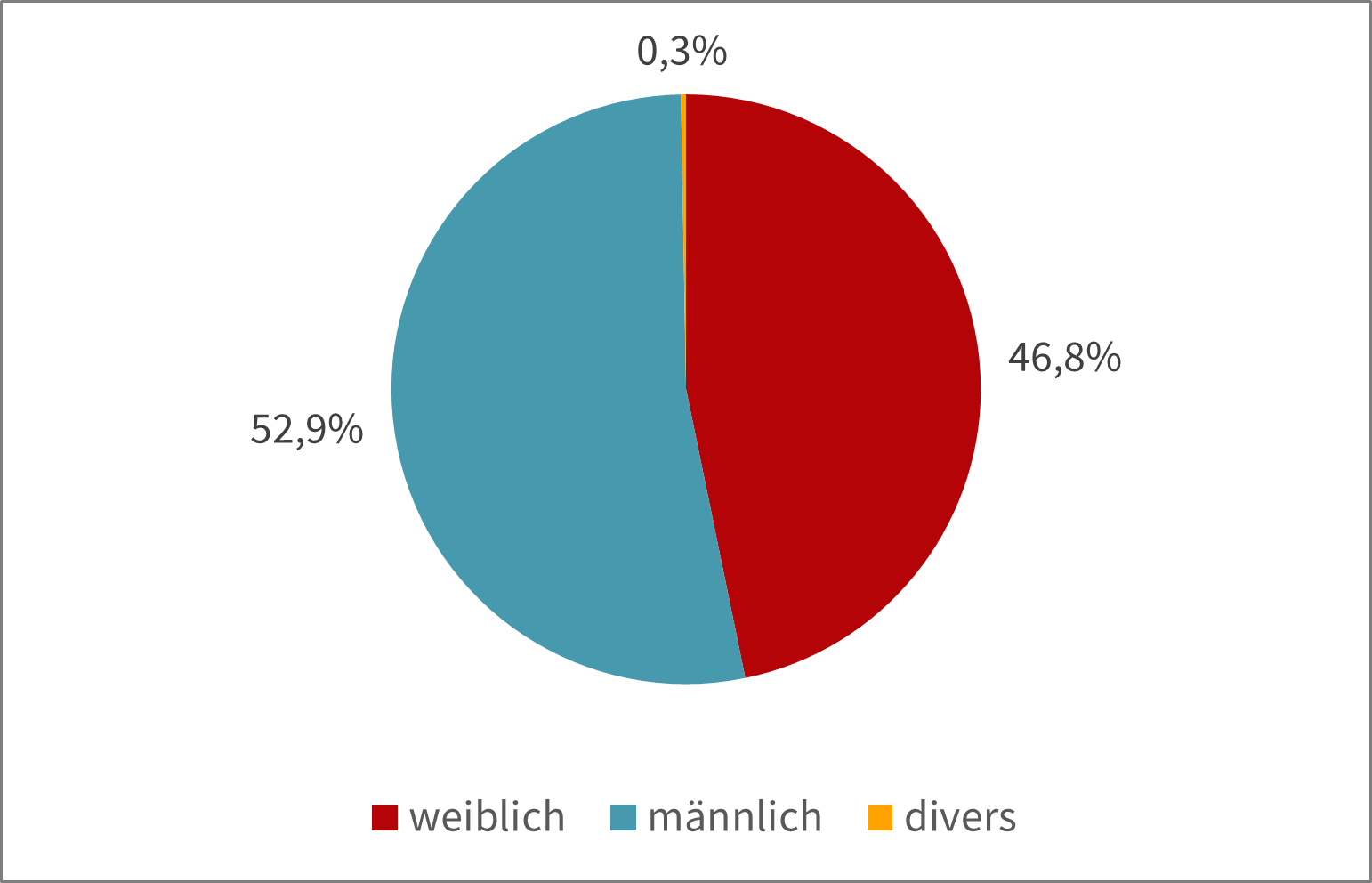

Insgesamt konnten 408 Fragebögen in die Auswertung einbezogen werden. Um die Anonymität der Antwortenden zu wahren, wurden lediglich drei zentrale Daten zur Person erfasst: Konfession, Geschlecht und Ebene (Obere/mittlere Führungsebene, Fachebene). Diese sozio-demographischen Daten sind auch geeignet, die Stichprobe zu beschreiben.

Die Stichprobe enthält 55 % römisch-katholische und 45 % evangelische Personen. 0,5 % gehören anderen Konfessionen an.

Von den an der Befragung Beteiligten identifizierten sich 53 % als männlich, 47 % als weiblich und 0,3 % als divers.

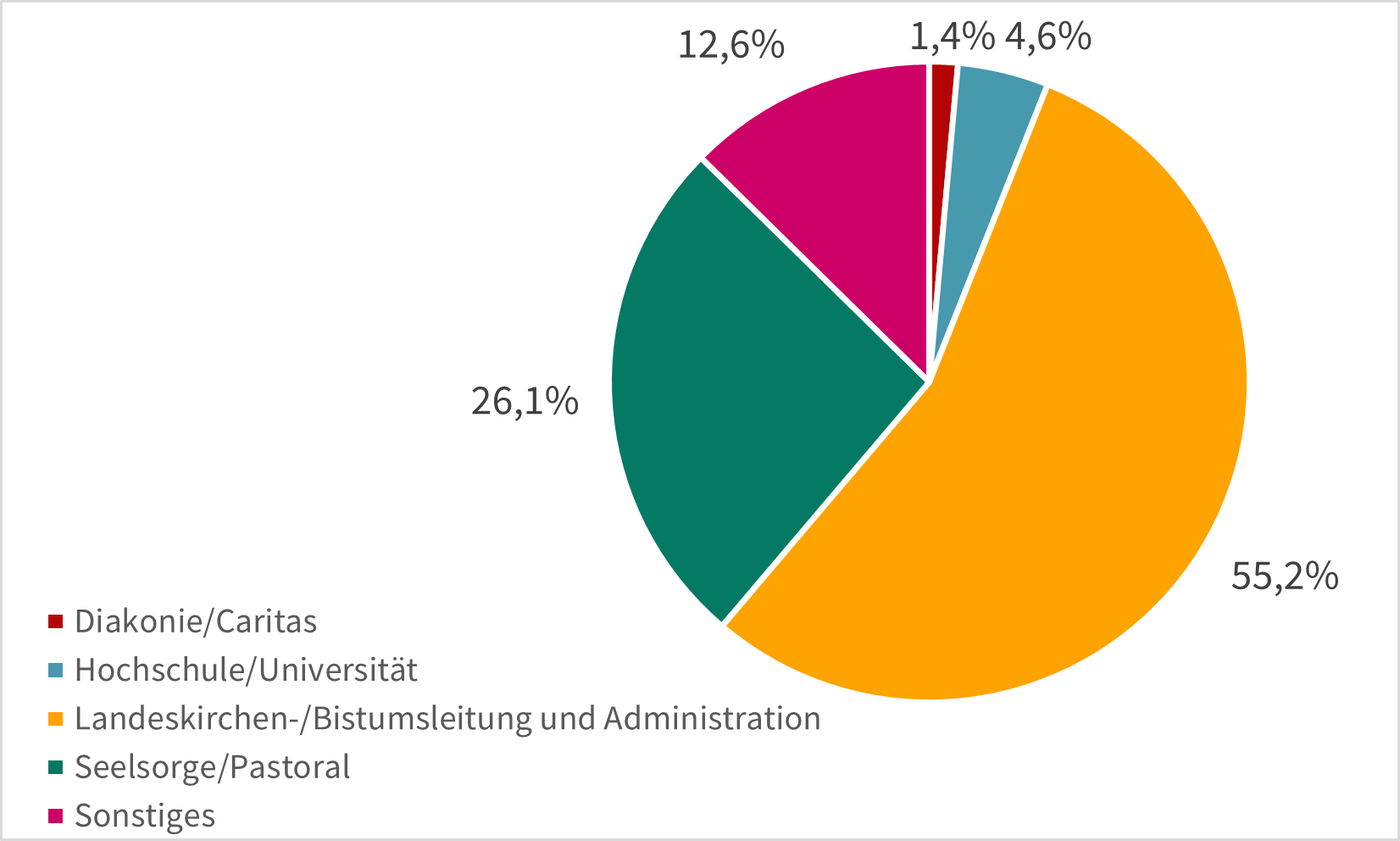

Mehr als die Hälfte der Befragten kommen aus der Kirchenleitung oder ihrer Verwaltung. Ein gutes Viertel entstammt der Seelsorge bzw. Pastoral.

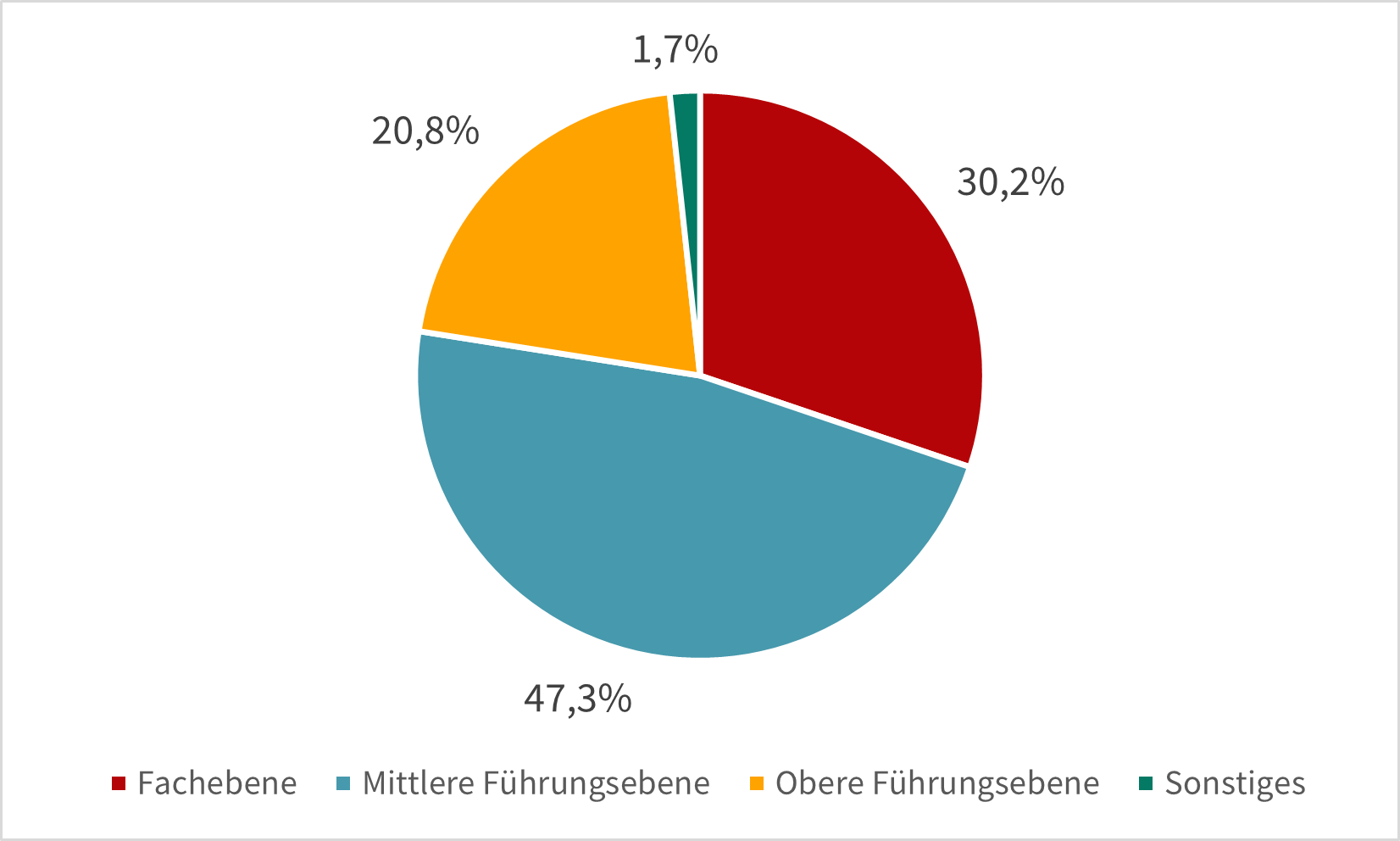

Von den an der Befragung Beteiligten gehörten 21 % zur oberen Führungsebene, 47 % zur mittleren Führungsebene und 30 % zur Fachebene.

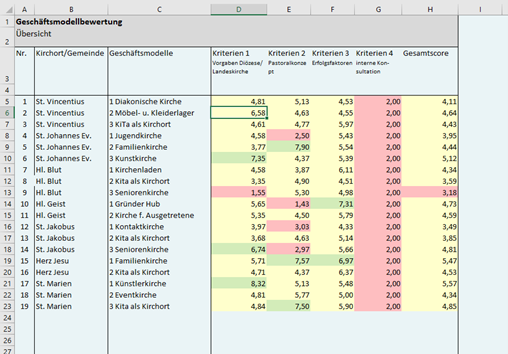

Subjektive Einschätzung der Tauglichkeit der Geschäftsmodelle

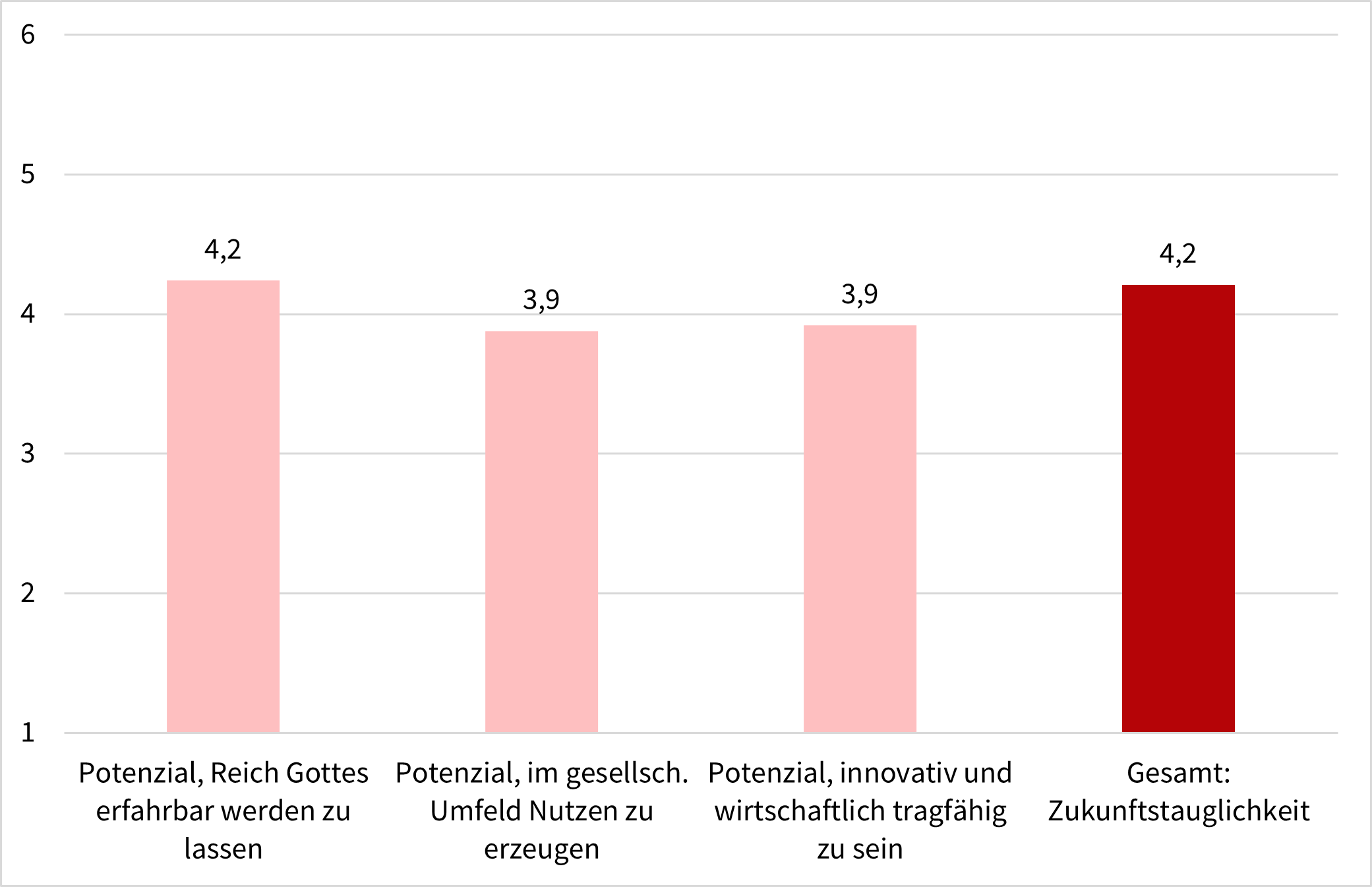

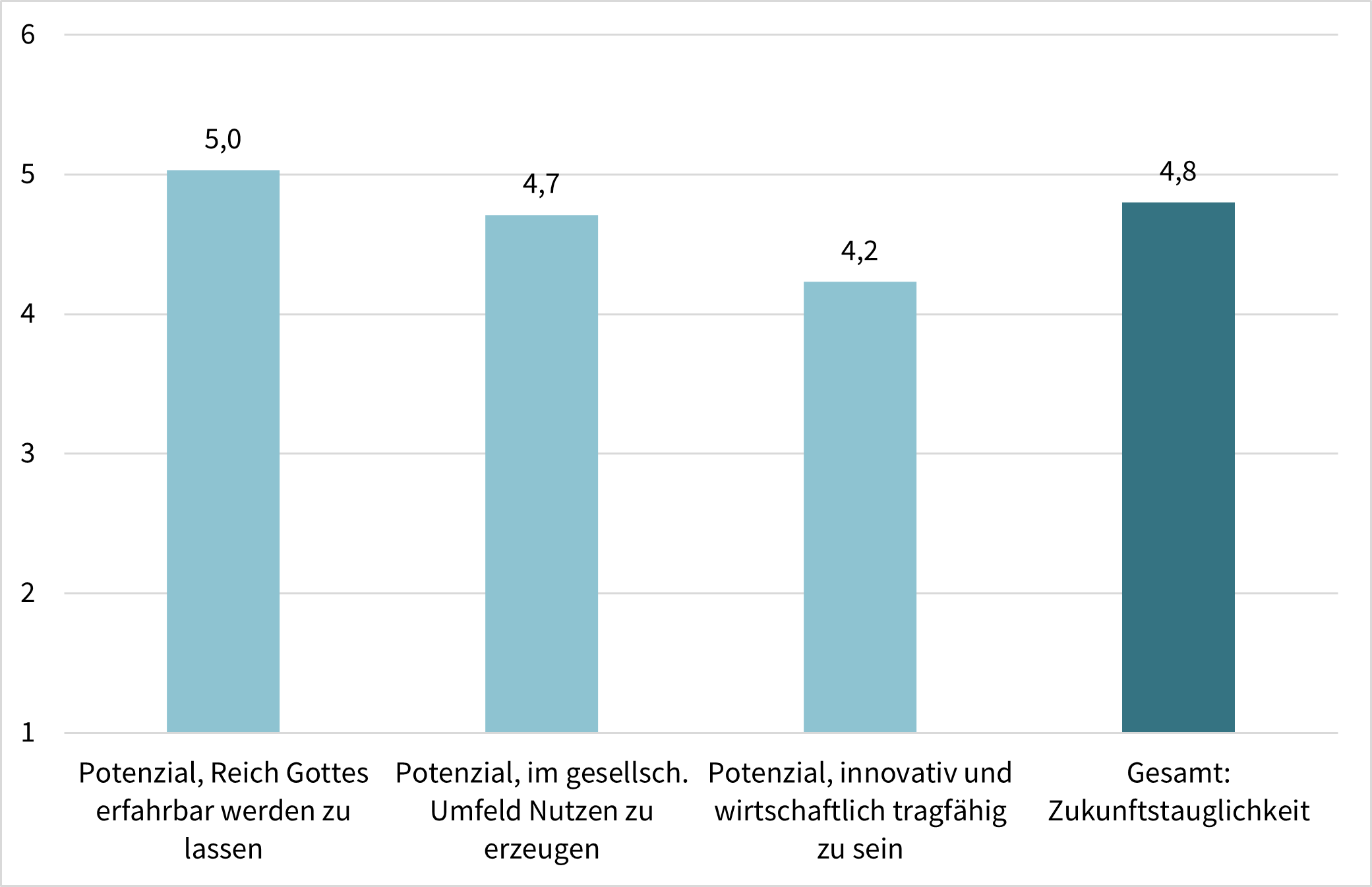

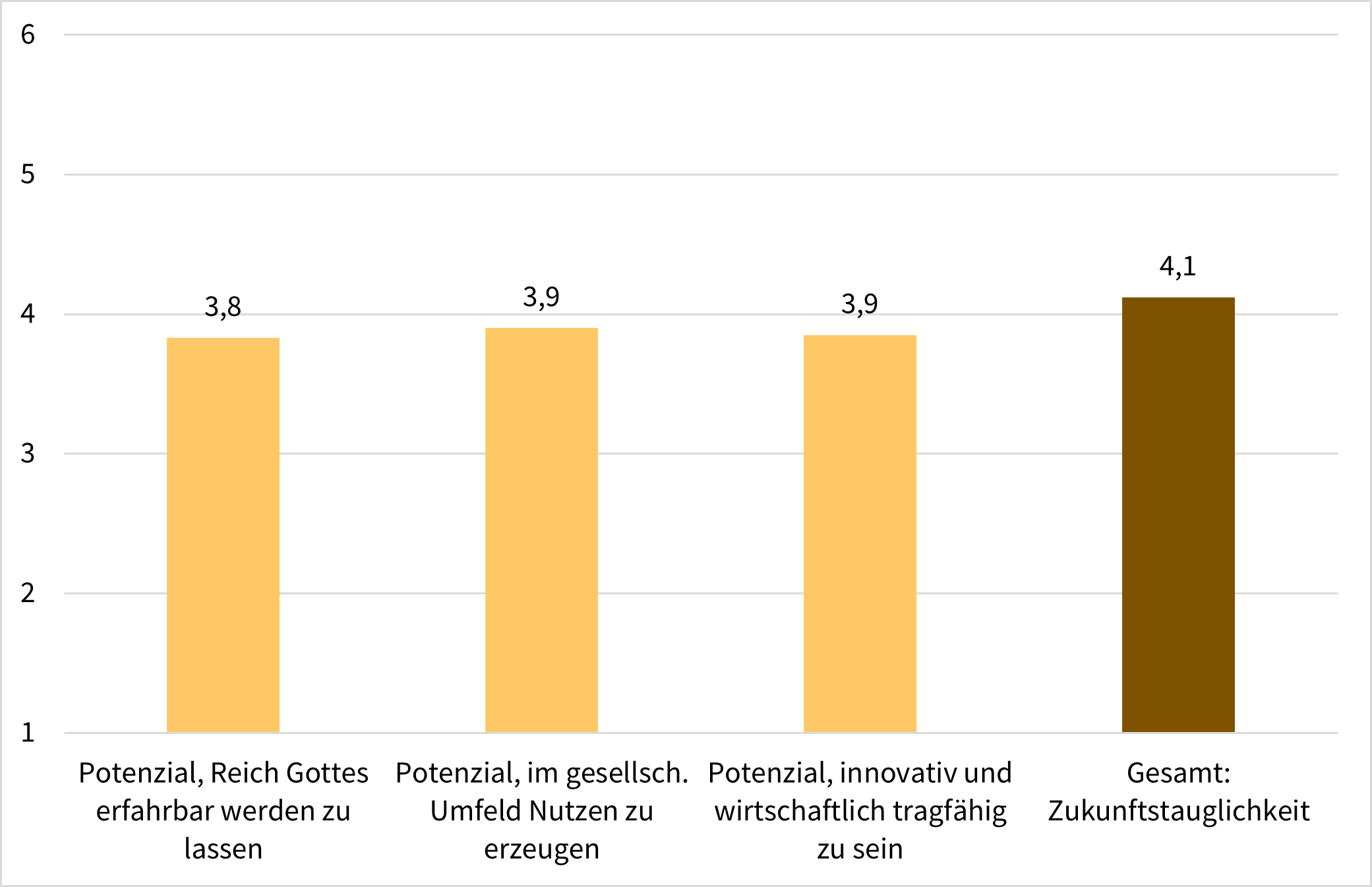

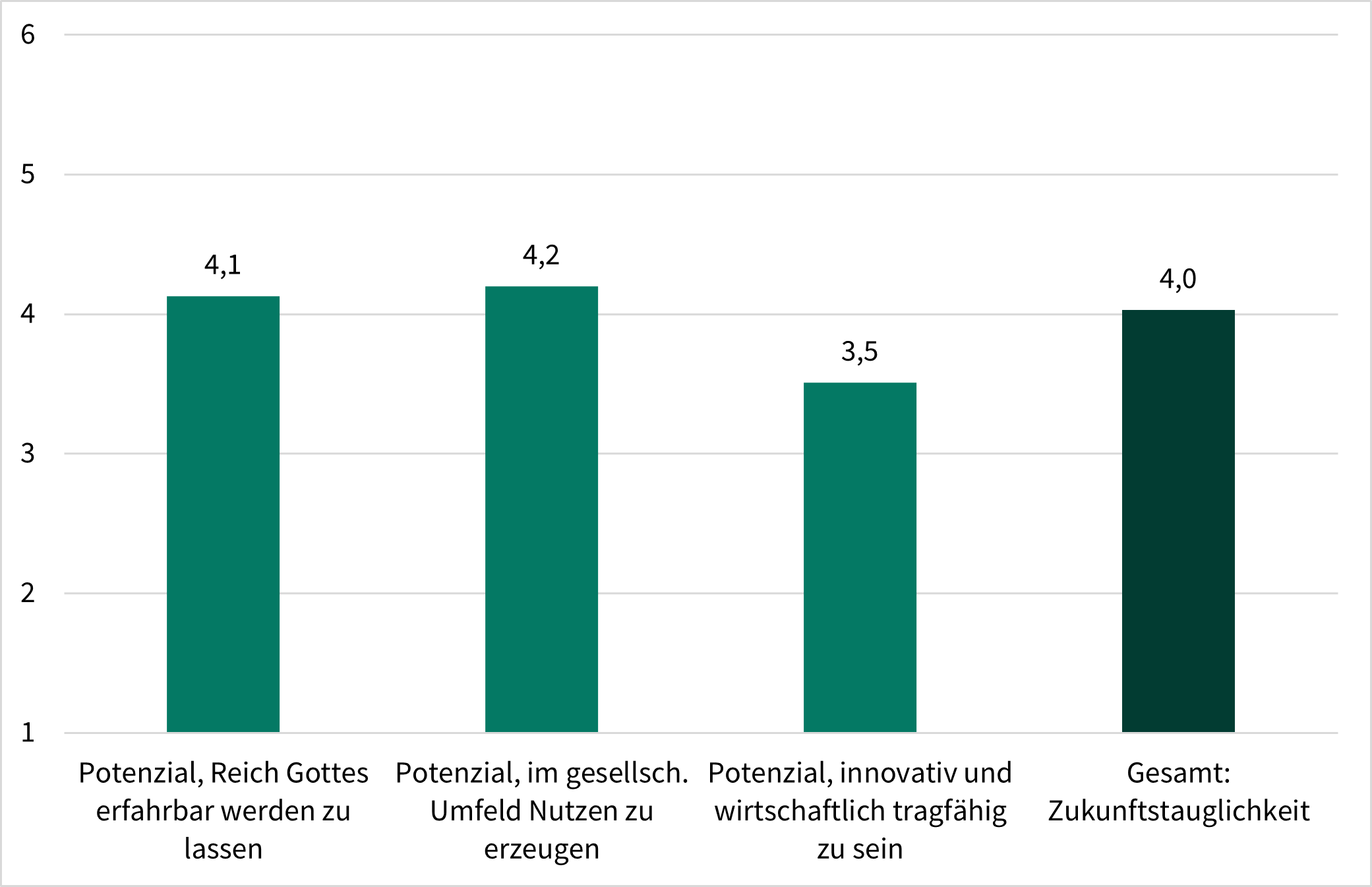

Im Folgenden werden je Geschäftsmodell die Ergebnisse (Mittelwerte) zu den Einschätzungen der Dimensionsfragen sowie die Gesamtbeurteilung der Zukunftstauglichkeit vorgestellt.

In der Befragung wurden die Geschäftsmodelle zufällig zugeordnet, es haben also nicht alle Teilnehmenden die gleichen Modelle beurteilt. Unterschiede in den Bewertungen können daher nicht nur auf die Modelle, sondern auch auf individuelle Wahrnehmungen, Vorerfahrungen oder Präferenzen der Beurteilenden zurückzuführen sein. Dadurch ergibt sich methodisch bedingt keine vollständige Vergleichbarkeit der Modelle.

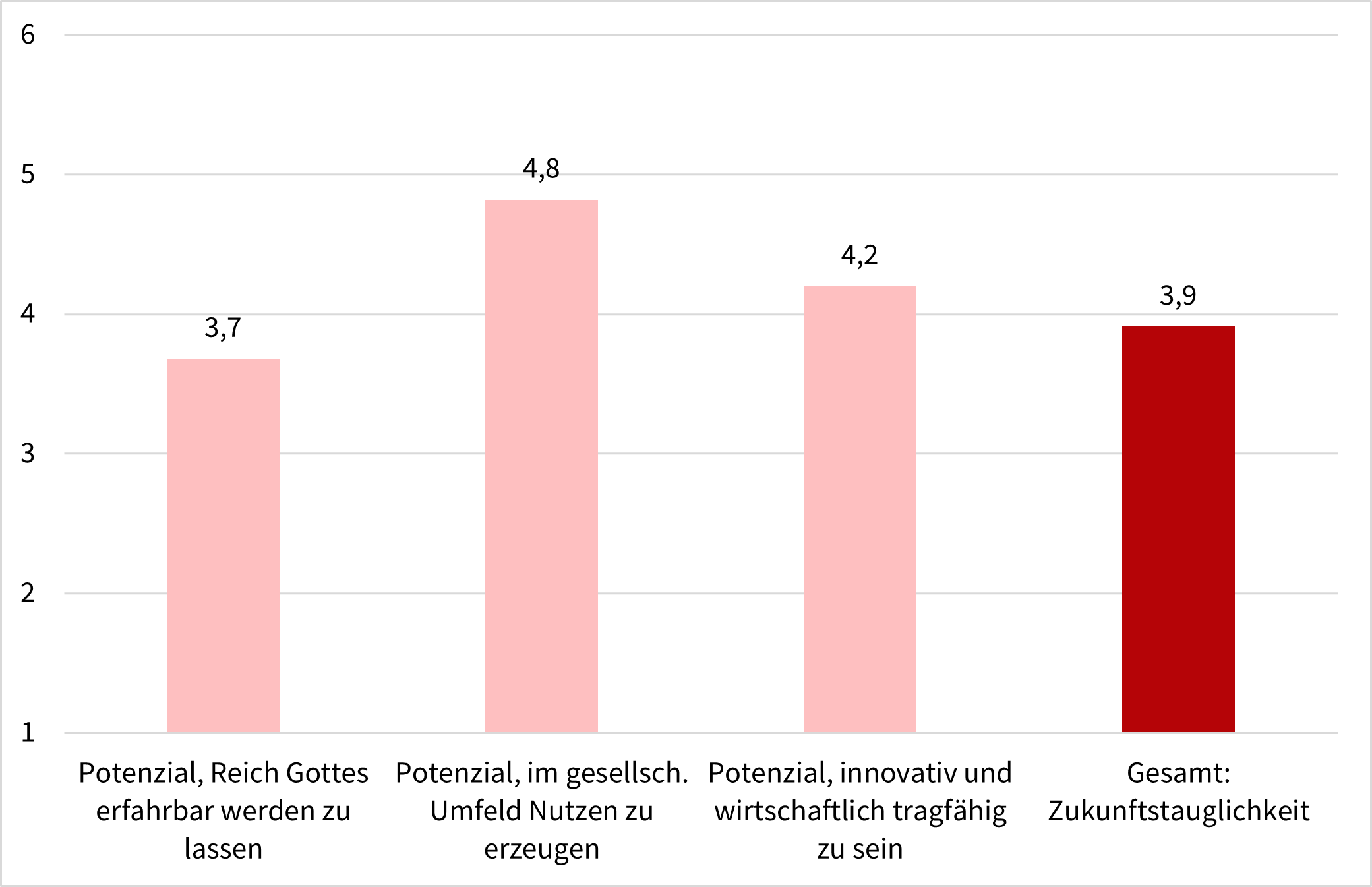

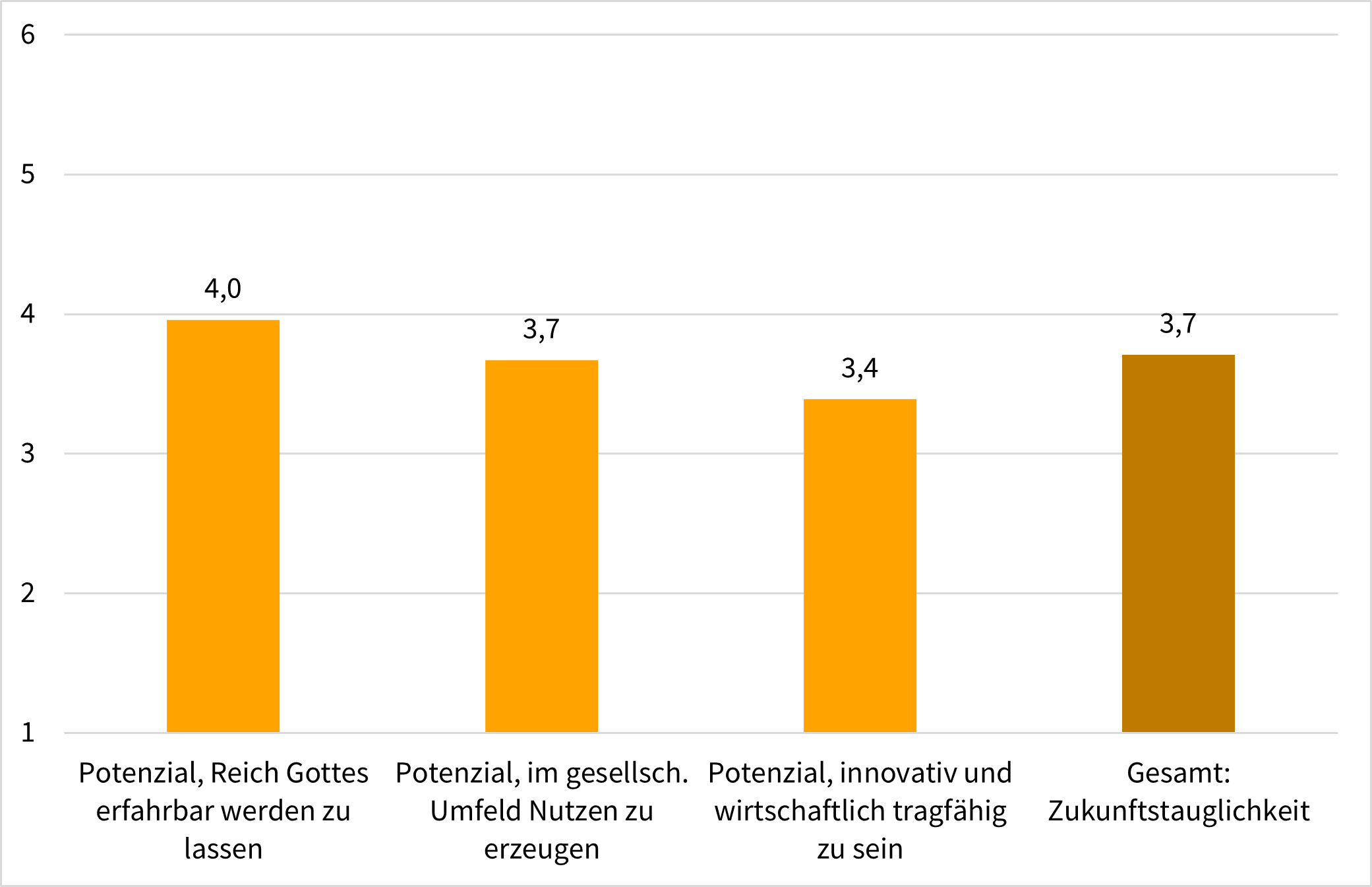

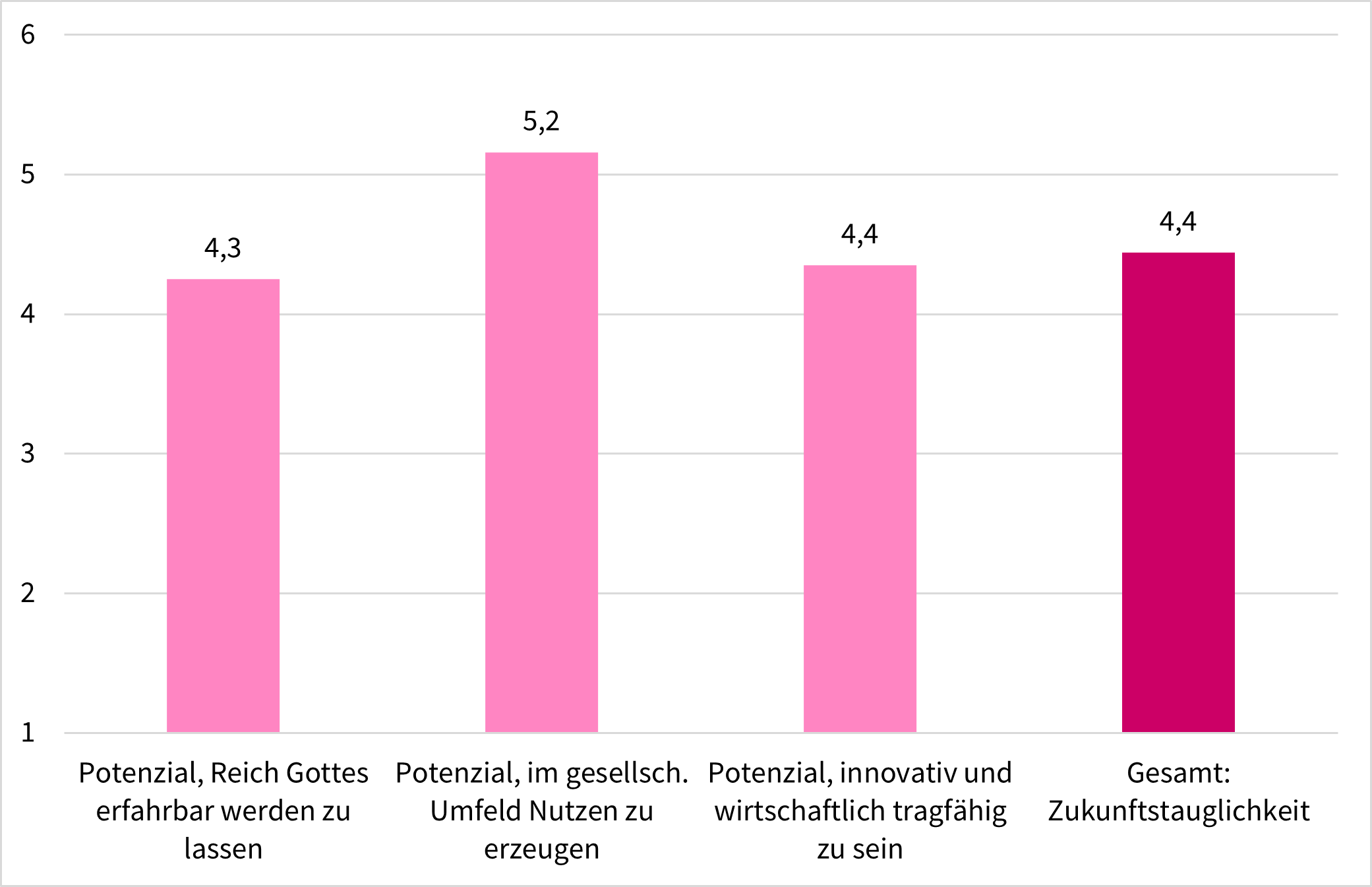

Coworking-Space für soziale und kirchliche Innovation

Das erste Projekt ist ein kirchlicher Coworking-Space, der Sozialunternehmer:innen, Innovator:innen und kirchliche Mitarbeitende anspricht. Es bietet Infrastruktur für Projektentwicklung, Kooperationen und gesellschaftlichen Dialog sowie Kunst- und Kulturformate. Strategische Partner sind Social Impact Hubs und SEND e.V. Wichtige Ressourcen sind zentral gelegene Räume und Kompetenzen im Community- und Eventmanagement. Die Finanzierung erfolgt über kirchliche Mittel, Vermietung, Fördermittel, Fundraising und Veranstaltungsbeiträge.

N = 90

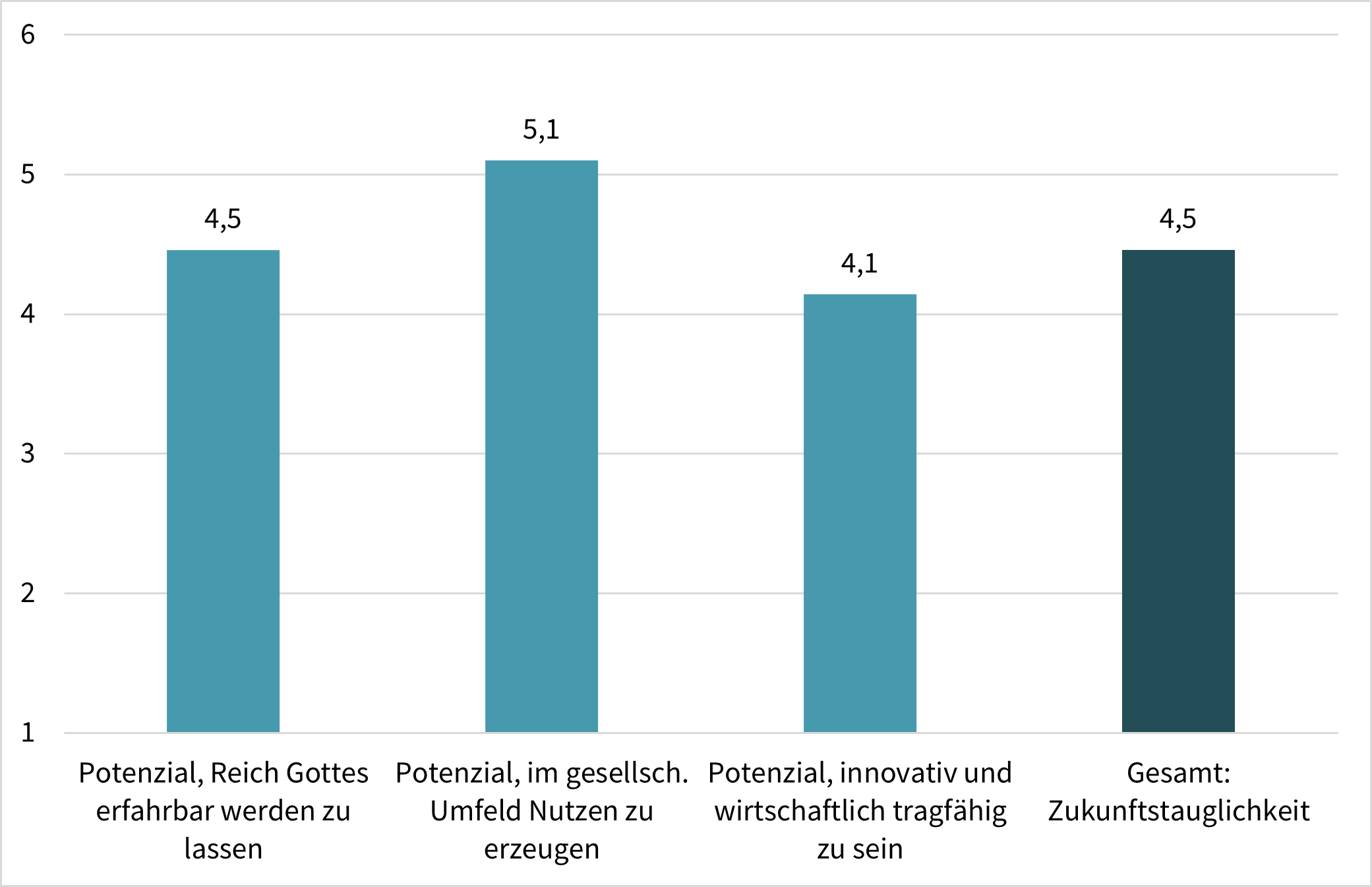

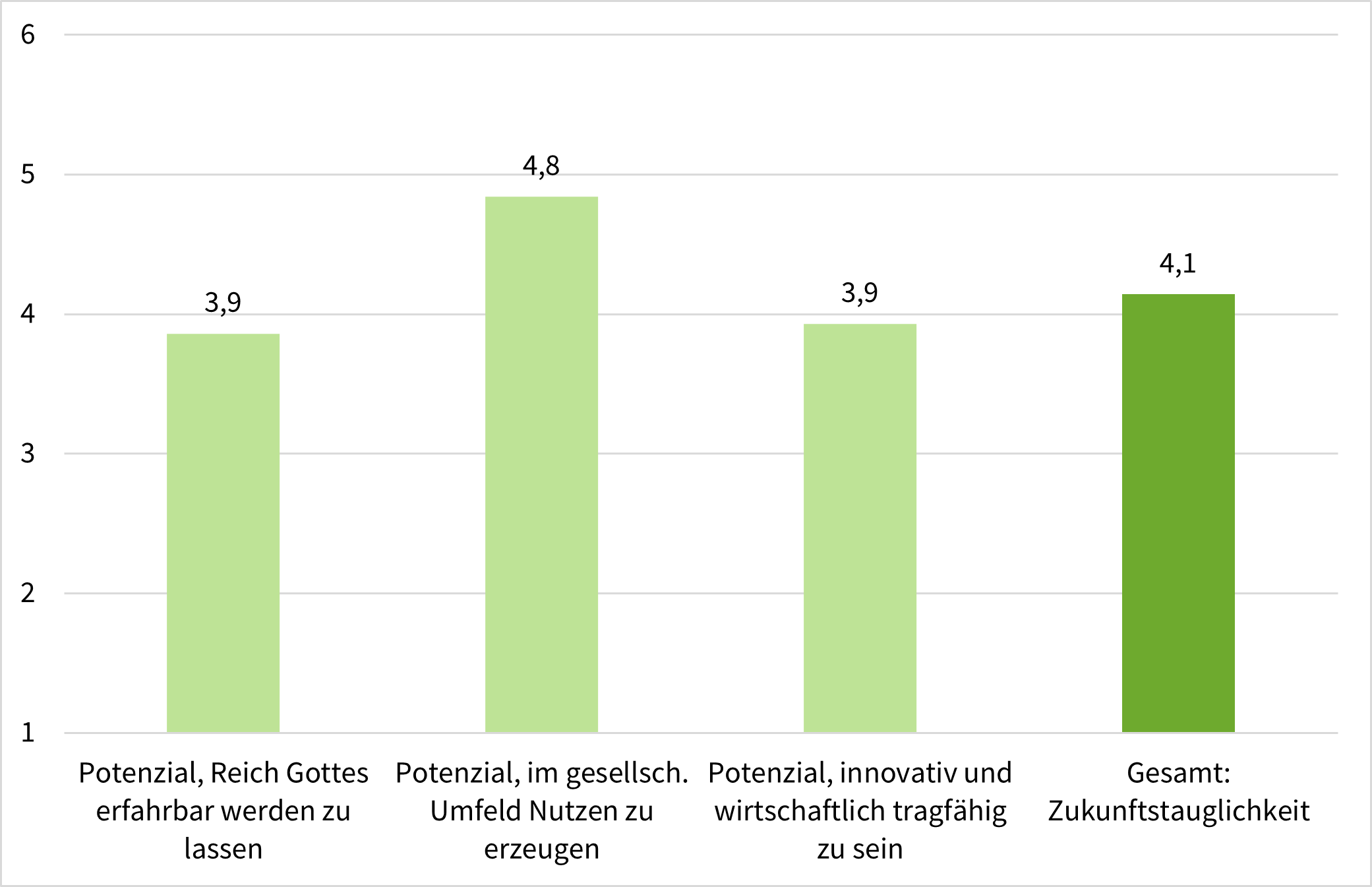

Diakonische Organisation

Diese Organisation mit 30 Einrichtungen reagiert mit sozialen Dienstleistungen, Bildungsangeboten und Projekten auf gesellschaftliche Herausforderungen. Sie unterstützt benachteiligte Menschen, fördert Gemeinschaft und persönliche Entwicklung und schafft Kontaktflächen mit dem Evangelium. Hauptpartner sind die öffentliche Hand, Stiftungen und kirchliche Netzwerke wie Fresh X. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch öffentliche Mittel, betriebliche Erträge und Spenden. Wichtige Ressourcen sind Immobilien, 400 Haupt- und 700 Ehrenamtliche sowie starke Netzwerke. Zu den Kernprozessen gehören der Betrieb der Einrichtungen, Fundraising und die Förderung der Mitarbeitenden. 55 % der Ausgaben entfallen auf Personal.

N = 82

Digitale Community

Diese digitale Community schafft durch moderne Kommunikationswege einen inklusiven Raum für Glaubenserfahrungen und begleitet Menschen in ihrem Alltag. Sie richtet sich an jene, die sich in traditionellen Kirchen nicht zuhause fühlen, und bietet spirituelle Unterstützung, Gemeinschaft und kreative Angebote. Hauptplattformen sind WhatsApp und Instagram. Partner sind mehrere Bistümer und Landeskirchen. Wichtige Ressourcen sind digitale Infrastruktur und Mitarbeitende mit Kompetenzen in digitaler Kommunikation und spiritueller Begleitung. Die Finanzierung erfolgt über Trägerbistümer, Landeskirchen sowie Fördergelder.

N = 75

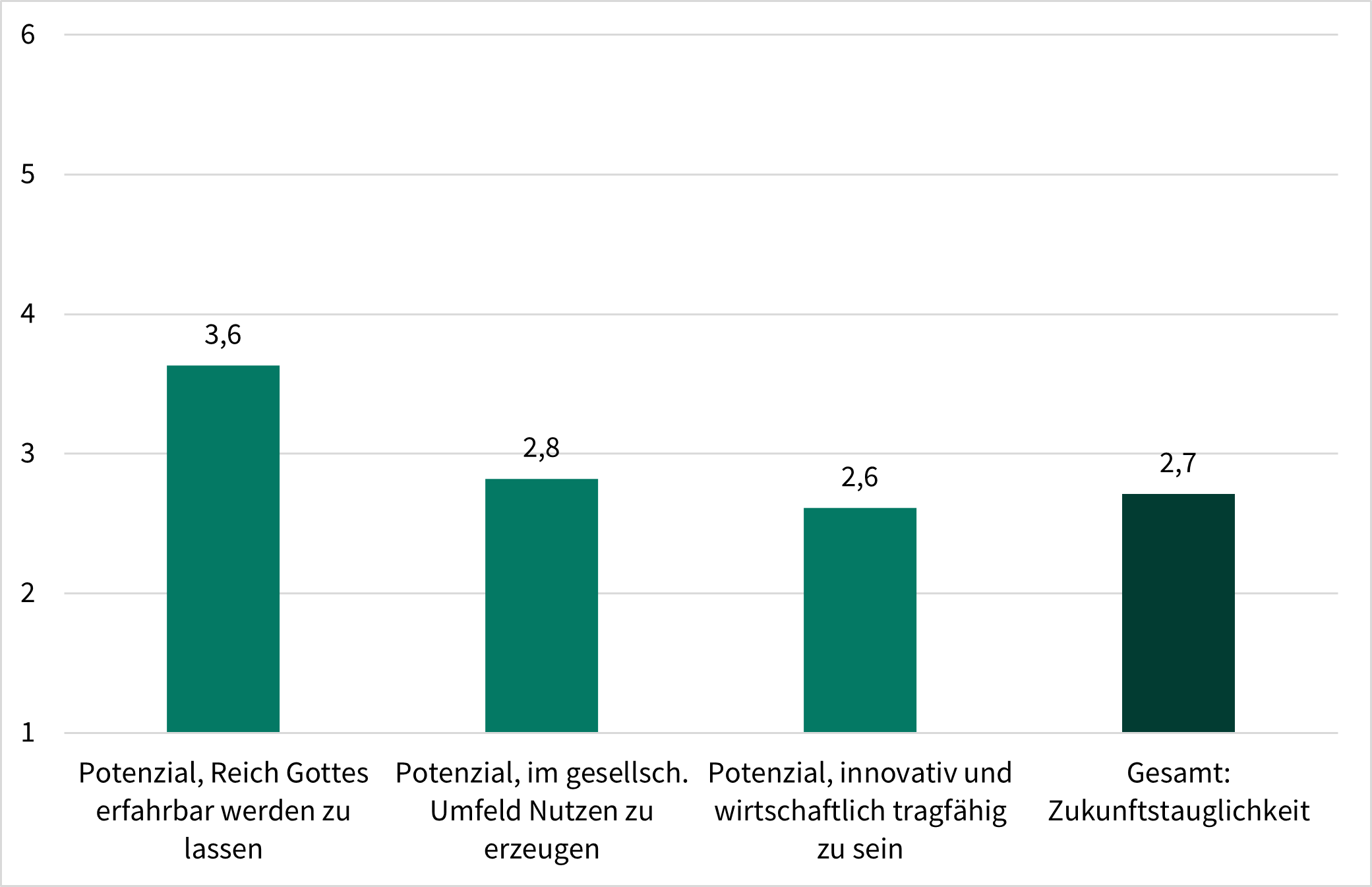

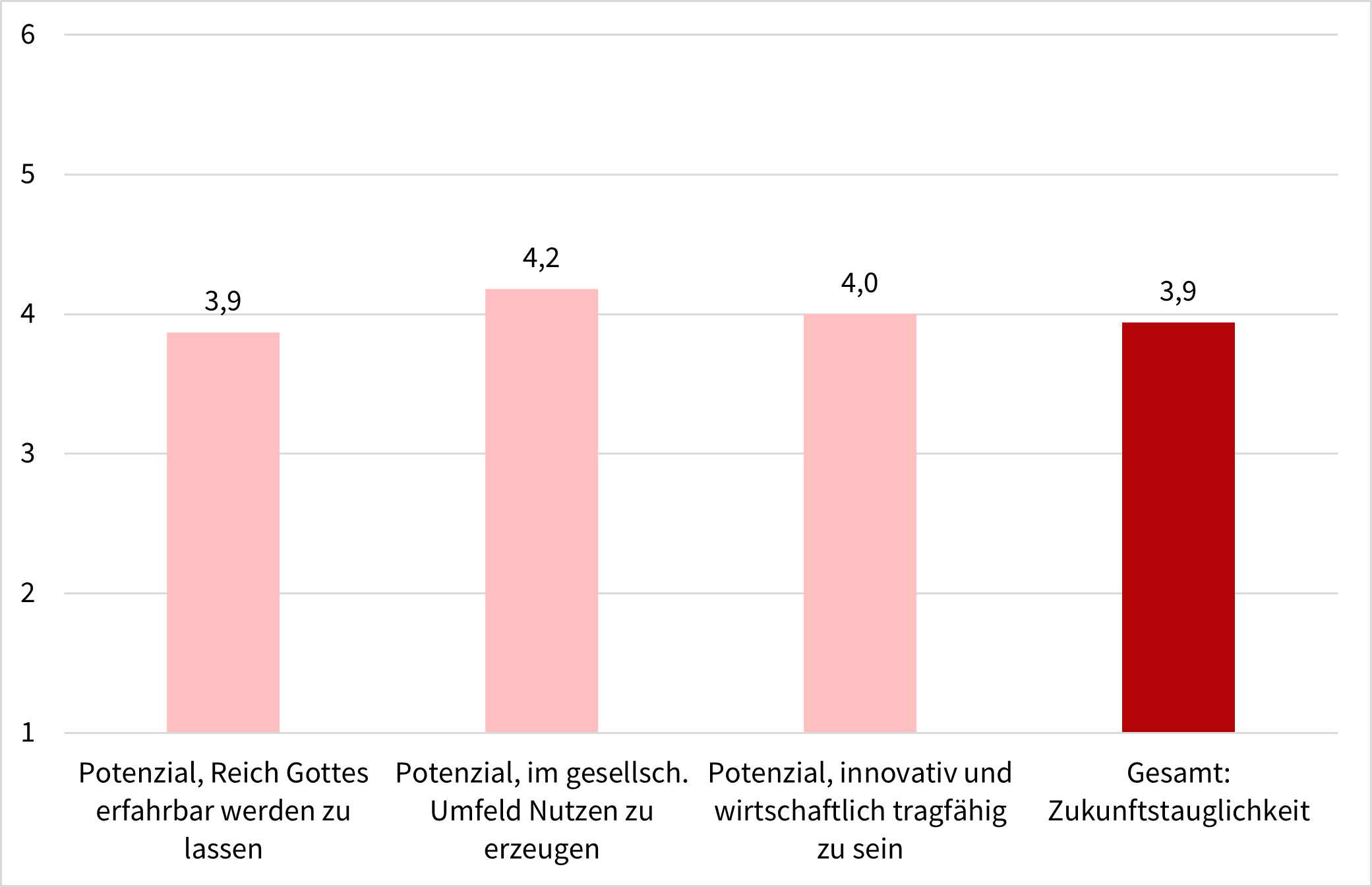

Missionarische Bewegung

Die Missionarische Bewegung richtet sich an Studierende, die nach Sinn, Gemeinschaft und Glauben suchen, und begleitet sie auf ihrem Glaubensweg. Ziel ist es, zukünftige Führungskräfte zu inspirieren und im Sinne der Nachfolge Jesu zu formen. Teams von Missionaren arbeiten an Universitäten mit Hochschulgemeinden und unter der Beauftragung des Bischofs. Wichtige Ressourcen sind Missionare mit Hochschulabschluss, Spendengelder und Materialien für Bibelgruppen. Die Finanzierung erfolgt überwiegend über Spenden, während die Hauptausgaben Gehälter und Campusaktivitäten betreffen.

N = 80

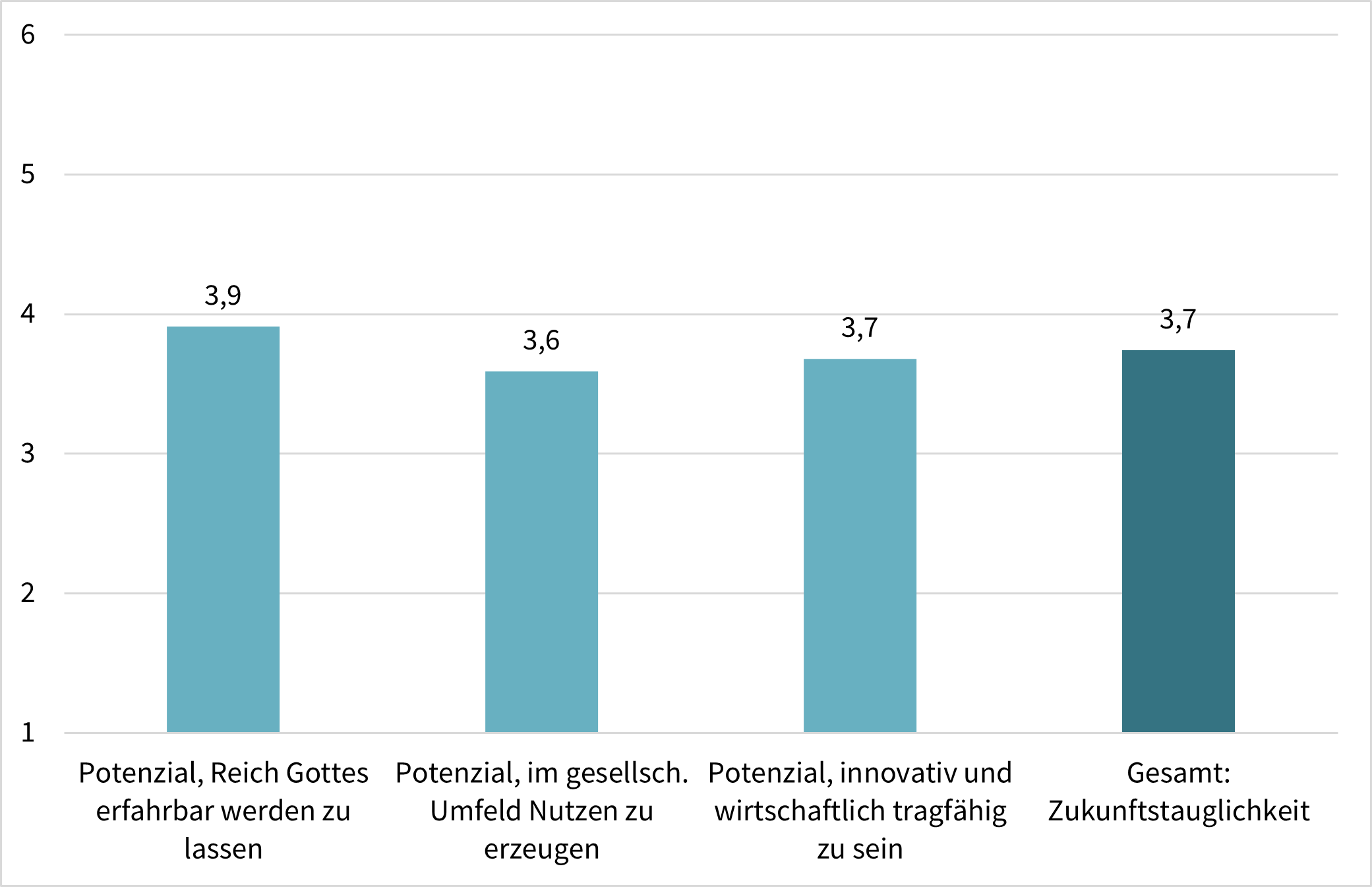

Digitaler spiritueller Ort

Dieser digitale Raum für Meditation und christliche Mystik vermittelt spirituelle Praktiken und ermöglicht gemeinsames Üben. Nutzer:innen können sich über eine kostenlose App informieren und Verbundenheit erfahren. Unterstützt wird ein erfahrungsbasierter Glaube, der innere Gelassenheit und persönliches Wachstum fördert. Das Projekt wird von einer evangelischen Kirche getragen und ist Teil der Fresh-X-Bewegung. Wichtige Ressourcen sind technisches Equipment, eine App und eine hauptberufliche Leitung. Einnahmen stammen aus Abos, Online-Kursen und Produkten, während die Kirche die Leitung finanziert.

N = 86

Pop-up Kirche als Urbane Intervention

Die Pop-up Kirche ist kein Gebäude, sondern ein Projekt und bringt durch überraschende Aktionen an Orten wie U-Bahn-Stationen oder Märkten religiöse Inhalte in den Alltag und ermöglicht spontane Begegnungen. Sie richtet sich an Menschen im öffentlichen Raum, die zufällig auf die Aktionen treffen, und vermittelt den christlichen Glauben durch Gespräche und symbolische Handlungen. Das Projekt wird von einer zentralen kirchlichen Stelle organisiert, die Aktionen entwickeln Teams von fünf bis acht Personen. Wichtig sind Kreativität, Kommunikationsfähigkeit und Kontextorientierung. Die Sachkosten, meist zwischen 100 und 300 Euro pro Aktion, trägt die Kirche, ebenso die Personalkosten; Einnahmen werden nicht generiert.

N = 81

Ritualagentur

Die Ritualagentur begleitet Menschen in bedeutenden Lebensmomenten mit kreativen, lebensnahen und individuellen Ritualen, die traditionelle kirchliche Formen ergänzen oder ersetzen. Sie spricht insbesondere Menschen an, die spirituelle Begleitung suchen, aber mit klassischen kirchlichen Angeboten nicht übereinstimmen. Die Leistungen umfassen maßgeschneiderte Rituale wie Hochzeiten, Taufen und Bestattungen sowie Pop-up-Aktionen. Wichtige Partner sind Feierlocations, Medien und Bestatter:innen. Ressourcen sind ein Team aus hauptamtlichen Mitarbeitenden und Pastor:innen sowie technische Ausstattung. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch Kirchensteuermittel und Spenden.

N = 78

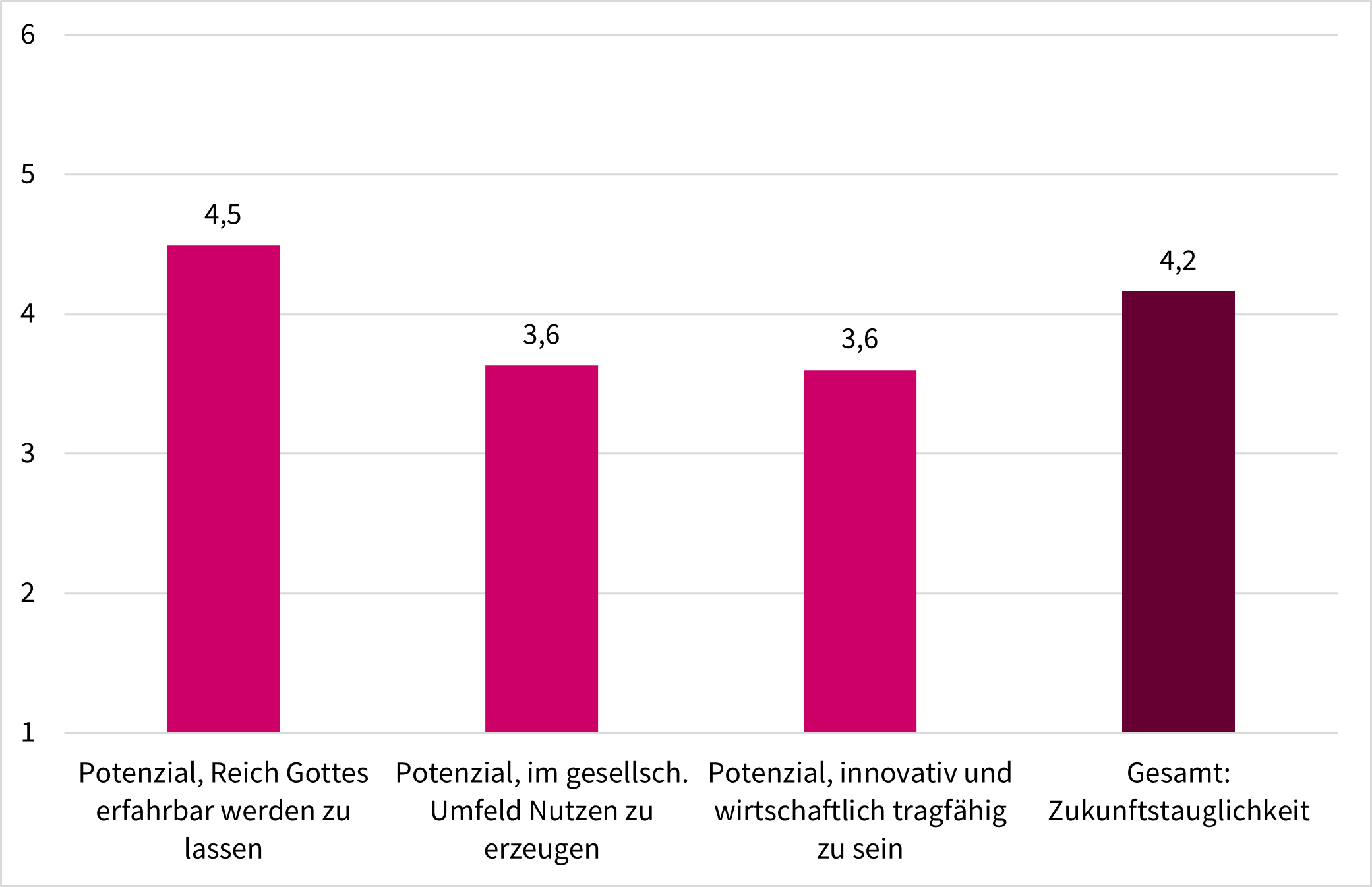

Neue Form von Gemeinde

Diese Plattform bietet spirituell Suchenden, die in traditionellen Strukturen keine Heimat finden, Inspiration, Begegnung und gemeinsames Engagement. Die Zielgruppe wird durch Netzwerke, hybride Gottesdienste und digitale Kanäle angesprochen. Angebote umfassen Gottesdienste in Eventlocations, diakonale Projekte und gemeinsames Lernen. Projekt H arbeitet mit städtischen Behörden, Vereinen und Initiativen zusammen. Ressourcen sind ein Team aus hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie geeignete Räumlichkeiten. Die Finanzierung erfolgt über Spenden, Projektzuschüsse und Unterstützung durch Land, Stadt und Kirche, mit dem Ziel einer langfristigen Integration in den Regelbetrieb der Kirche.

N = 90

Kunst- & Kultur-Kirche

Dieser gemeinnützige Verein nutzt eine umgewidmete Kirche als Ort für Sinnsuche, Inspiration und gesellschaftliche Impulse. Mit Projekten an der Schnittstelle von Kulturerbe, christlichem Glauben und Kunst spricht das Projekt spirituell Suchende, kirchlich Engagierte sowie kommunale und kirchliche Institutionen an. Es arbeitet mit Kommunen, Unternehmen und Vereinen zusammen und dient dem Bistum als Experimentierort. Wichtige Ressourcen sind die kostenfrei bereitgestellten Gebäude, drei hauptberufliche Mitarbeitende und ehrenamtliches Engagement. Einnahmen stammen aus Spenden und Raumvermietung, um Personal- und Projektkosten zu finanzieren.

N = 59

Präsenz in Shoppingmall

Dieses ökumenische Projekt betreibt ein Ladenlokal in einer Shoppingmall, das durch thematische Interaktionsflächen und Gesprächsmöglichkeiten Besucher:innen anspricht. Es bietet Raum für kreative Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und kirchlichen Themen, lädt zum Verweilen ein und ermöglicht Gespräche mit geschulten Ehrenamtlichen. Partner sind die evangelische und katholische Kirchengemeinde sowie der Mallbetreiber. Das Ladenlokal wird kostenfrei bereitgestellt, die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse, Spenden und Projektförderungen. Hauptressourcen sind 30 Ehrenamtliche und eine teilzeitbeschäftigte hauptamtliche Kraft.

N = 80

Community Organizing

Dieses projektbasierte Modell organisiert Gemeinschaft im städtischen Raum, um Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zu verbinden und gemeinsam Lösungen für lokale Probleme zu entwickeln. Es schafft Begegnungsräume, stärkt Selbstermächtigung und fördert Projekte für Teilhabe, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das Team besteht aus zwei haupt- und etwa 20 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Berührungspunkte entstehen ereignishaft, z. B. durch ein Lastenrad, das im Quartier unterwegs ist. Partner sind Kommunen, Vereine und Kirchen. Die Finanzierung erfolgt über Kirchensteuern und Projektzuschüsse.

N = 84

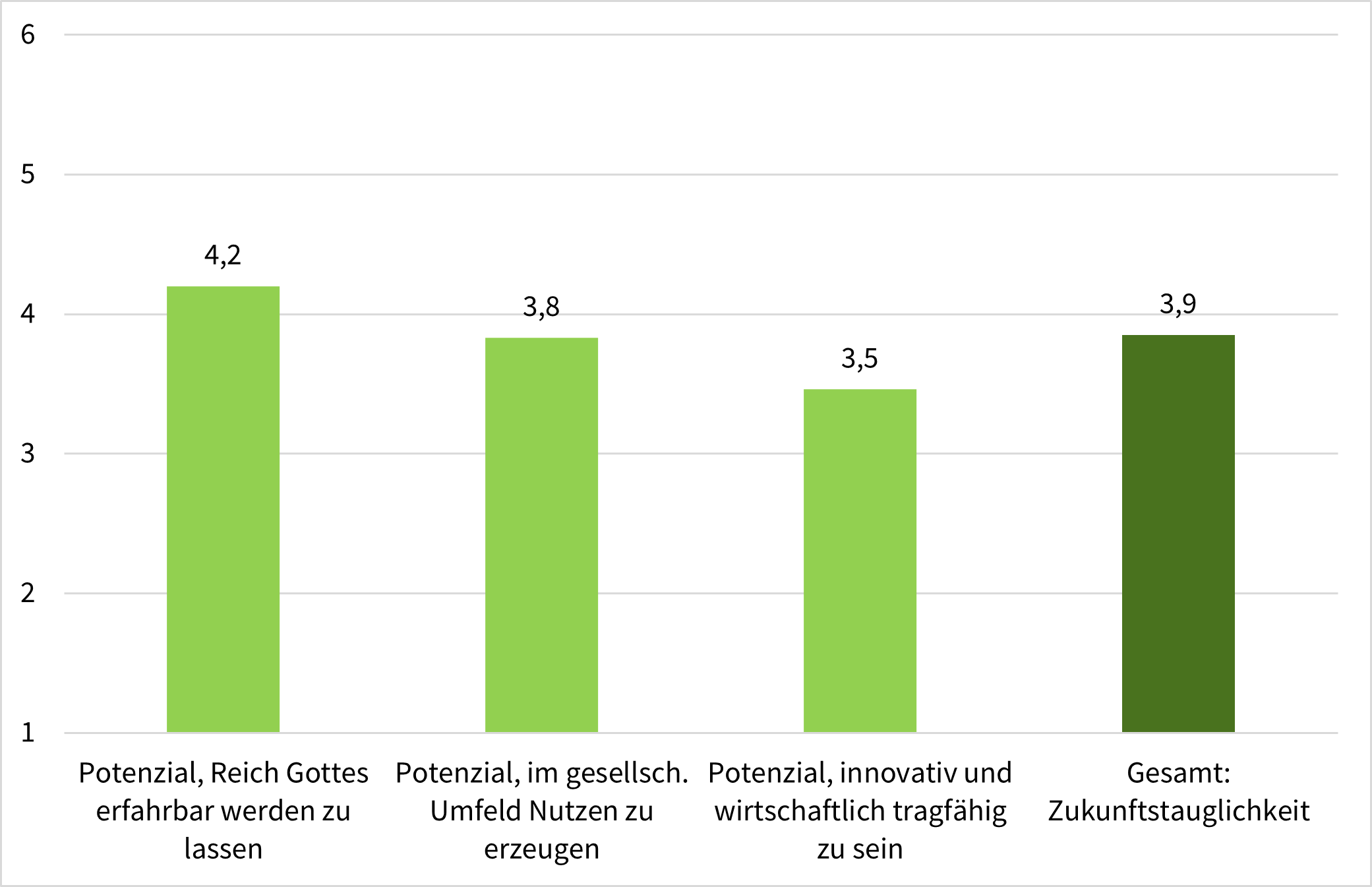

Allmende/Commons

Dieses Projekt öffnet eine Kirche mit zugehörigem Gelände für die Stadtgesellschaft und bietet Raum für soziale, kulturelle und künstlerische Projekte. Es richtet sich an Menschen und Gruppen, die gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen möchten. Zentrale Ressource ist das vielseitig nutzbare Kirchengebäude, kuratiert von zwei halbtags tätigen Fachkräften. Partner sind lokale Institutionen wie Museen, Behörden und Kulturschaffende. Die Finanzierung erfolgt durch das Bistum, kommunale Zuschüsse, Spenden und Raumnutzungsentgelte, um Personal- und Gemeinkosten zu decken.

N = 93

Mobile Kirche

Mit einem flexibel einsetzbaren Foodtrailer im Retro-Look bringt die Mobile Kirche punktuell christliche Botschaft und Begegnung in die Stadtgesellschaft. Je nach Anlass und Ort spricht das Projekt unterschiedliche Zielgruppen an, z. B. Besucher:innen von Stadtfesten oder Arbeiter:innen auf Baustellen. Der Trailer wird auch an kirchliche und soziale Organisationen sowie privat vermietet. Wichtige Ressourcen sind der Trailer, Material und 15 ehrenamtliche Mitarbeitende mit Kompetenzen in Organisation, Technik und Kommunikation. Die laufende Finanzierung erfolgt über Mieteinnahmen, Sponsoring und Spenden.

N = 86

Christliche:r Influencer:in

Ein:e christliche:r Influencer:in nutzt digitale Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram, um christliche Botschaften authentisch und alltagsnah zu vermitteln. Die Zielgruppe besteht aus jüngeren Menschen, die spirituelle Orientierung und Austausch suchen. Inhalte umfassen Videos, Livestreams, Podcasts und Community-Events. Partner sind Plattformen, Verlage und kirchliche Organisationen. Wichtige Ressourcen sind technische Ausstattung, kreative und theologische Kompetenzen sowie Social-Media-Know-how. Einnahmen stammen aus Sponsoring, Spenden, Merchandising und Online-Kursen. Die Hauptausgaben entfallen auf Ausrüstung und Content-Produktion.

N = 81

Zusammenfassende Betrachtung

Einschränkend muss beachtet werden: Die methodische Anlage, bei der Teilnehmende nur drei und zufällig ausgewählte Modelle bewerten, zeigt Unterschiede, die vermutlich nicht nur auf die Modelle, sondern auch auf subjektive Präferenzen zurückzuführen sind.

Gut abschneidende Modelle

Modelle wie „Neue Form von Gemeinde“, „Community Organizing“ und „Diakonische Organisation“ schneiden in allen Dimensionen gut bis sehr gut ab. Diese Modelle zeichnen sich durch eine starke Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen, eine hohe Flexibilität und eine besonderes Augenmerk auf gesellschaftliche Wirkungen aus.

Bewährte Formen, neue Zielgruppen

Modelle wie die „Neue Form von Gemeinde“ und die „Diakonische Organisation“ zeichnen sich durch starke theologische Bewertungen aus. Sie verbinden Glaubenserfahrungen mit konkretem gesellschaftlichem Engagement und sprechen Zielgruppen an, die in traditionellen Formen weniger zu finden sind.

Hohe Relevanz der theologischen Dimension

Eine starke theologische Dimension ist kein automatischer Garant für Zukunftstauglichkeit, sie spielt aber in vielen Modellen eine zentrale Rolle. Sie ist deutlich von höherer Relevanz für die zugeschriebene Zukunftstauglichkeit als das Stiften von gesellschaftlichem Nutzen.

Digitalisierung

Modelle wie die Digitale Community und der:die christliche:r Influencer:in werden in der theologischen und gesellschaftlichen Dimension moderat bewertet. Dies zeigt Potenziale, aber auch Herausforderungen, digitale Angebote nachhaltig und wirksam zu positionieren. Dies könnte jedoch auch in den Präferenzen der Beurteilenden begründet sein.

Unternehmerische Tragfähigkeit als Herausforderung

Viele Modelle erhalten in der unternehmerischen Dimension niedrige Bewertungen – im Schnitt wird diese Dimension am niedrigsten eingeschätzt. Dies legt nahe, dass selbst bei innovativen Ansätzen für die Befragten oft keine nachhaltige wirtschaftliche Tragfähigkeit erkennbar ist.

Schwierigkeiten traditioneller Ansätze

Die Missionarische Bewegung erhält in allen Dimensionen vergleichsweise niedrige Werte. Dies könnte darauf hindeuten, dass stark missionarische Konzepte von den Befragten grundsätzlich kritisch gesehen oder heute als weniger anschlussfähig an die Lebensrealität vieler Menschen eingeschätzt werden.

Fazit

Die vorliegende Studie liefert erste Einsichten in die Analyse der Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle, bietet aber zugleich Potenziale für vertiefte Auswertungen. Die in der Einleitung genannten Forschungsfragen markieren zentrale Themenfelder, die in weiteren Analysen detaillierter untersucht werden müssen:

Die vorliegende Studie liefert erste Einsichten in die Analyse der Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle, bietet aber zugleich Potenziale für vertiefte Auswertungen. Die in der Einleitung genannten Forschungsfragen markieren zentrale Themenfelder, die in weiteren Analysen detaillierter untersucht werden müssen:

Unterschiede in Teilstichproben

Ein Auswertungsbedarf liegt in der Untersuchung von Unterschieden zwischen Teilstichproben. Dabei werden personenbezogene Merkmale wie der konfessionelle Hintergrund (evangelisch, katholisch) oder die Ebene (obere/mittlere Führungsebene, Fachebene) herangezogen werden. Eine solche Analyse wird zeigen, ob die Wahrnehmung der Geschäftsmodelle oder die Wichtigkeit von Beurteilungskriterien sich signifikant unterscheiden und worin der Unterschied liegt.

Vertiefung der Dimensionenanalyse

Während die Ergebnisse zeigen, dass die theologische Dimension einen starken Einfluss auf die wahrgenommene Zukunftstauglichkeit hat, bleibt die Interaktion zwischen den Dimensionen theologisch, gesellschaftlich und unternehmerisch offen. Eine detaillierte Analyse kann klären, wie die Dimensionen die eingeschätzte Gesamttauglichkeit beeinflussen. Zudem ist zu prüfen, welche Relevanz die einzelnen Merkmale der Dimensionen haben.

Direkte Bewertung der Wichtigkeiten von Kriterien und faktischen prädiktiven Relevanz

Der Zusammenhang und die Unterschieden zwischen direkt benannter Wichtigkeit der Kriterien und ihrer faktischen prädiktiven Relevanz in Urteilen zur Einschätzung der Zukunftstauglichkeit von Geschäftsmodellen sind hoch interessant können Aufschluss darüber geben, wie Urteile zustande kommen.

Einfluss individueller Vorlieben auf die Beurteilung der Geschäftsmodelle

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass individuelle Präferenzen wie persönliche Erfahrungen oder Werte der Befragten eine Rolle spielen könnten. Dies ist genaue zu untersuchen.

Innovationsfähigkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit

Die unternehmerische Dimension weist in vielen Modellen Schwächen auf. Eine gezielte Analyse der wirtschaftlich erfolgreichsten Modelle könnte Handlungsempfehlungen liefern, wie kirchliche Organisationen ihre Geschäftsmodelle robuster gestalten könnten.

Entwicklung eines Instrumentariums zur Einschätzung von Geschäftsmodellen

Schließlich wäre ein praxistaugliches Instrumentarium zu entwickeln, das kirchlichen Organisationen bereits in frühen Phasen der Geschäftsmodellentwicklung zur Verfügung steht.

Praxis

Exnovation – Freiraum schaffen

Bedingung der Möglichkeit von Transformation – ein praktischer Zugang

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem epochalen Umbruch. Für die Kirchen kommt hinzu, dass es ihnen kaum noch gelingt, ihre Botschaft und ihr Tun zu plausibilisieren. Sie verlieren dramatisch an Relevanz und in der Folge ihre Mitglieder und ihre finanzielle Basis. Beides, gesellschaftlicher Wandel und Verlust an Umweltreferenz, führen zunehmend zu Dissonanzen und Dysfunktionalitäten. Während der Anpassungsdruck steigt, zeigen zugleich Reformen innerhalb der bestehenden Organisationslogik keine nachhaltigen Effekte. Sie binden Ressourcen und haben lediglich kosmetischen Charakter. Die Kirchen müssten sich aber umfassend und grundlegend verändern, wenn sie sich Zukunft offenhalten wollen.

Herausforderung

Systeme können nicht maximal performen und zugleich optimal lernen – für beides muss hinreichend Raum sein; beides muss in einer guten Balance sein. Je mehr ein System seine Umweltreferenz verliert, desto höher wird das Risiko, den notwendigen Anpassungssprung nicht zu schaffen. Daher müssen die Kirchen ihre Aufmerksamkeit auf allen Ebenen sehr viel stärker als bisher auf Innovation und Transformation richten und die verbleibenden personellen und finanziellen Ressourcen – solange sie noch da sind – substanziell hierfür einsetzen.

Voraussetzung für die erfolgreiche Gestaltung nachhaltiger Innovations- und Transformationsprozesse ist jedoch, dass hierfür hinreichend Mittel zur Verfügung stehen. Kirche ist jedoch auf Stabilität programmiert. Die Bemühungen, die sich seit Jahren verstärkende Krise in den Griff zu bekommen, laufen meist nach alten Mustern ab: Sie dienen der Aufrechterhaltung der bisherigen Funktionalität, deren Output jedoch nicht mehr nachgefragt wird.

Gegenstand und Fragestellung

Doch wie kann das gehen: Ein Modell von Kirche, das volkskirchliche, das über Jahrzehnte erfolgreich war, grundlegend in allen seinen Facetten zu erneuern? Die Dinge, die man selbst als hauptberuflich oder ehrenamtlich Tätige gelernt, viele Jahre lang erfolgreich praktiziert und u. U. auch immer wieder in begrenztem Rahmen weiterentwickelt hat, durch etwas ersetzen, von dem man nicht weiß, ob es denn überhaupt funktioniert? Und sich denen zuwenden, die nicht kommen?

Die Ausrichtung derjenigen, die über Jahrzehnte auf die bewährte Weise ihren Dienst geleistet haben, lässt sich nicht mit einem Schalter aus- oder umdrehen. Das Arrangement aller Beteiligten, es noch eine kurze Strecke auf den alten Pfaden zu versuchen, ist überstark. Die Minderheit derjenigen, für die Veränderungen in der Kirche den Untergang des Abendlandes bedeutet, ist schrill und findet katholischerseits oftmals Gehör in Rom.

Auf diesem Hintergrund erscheint vielen eine additive Lösung die einzig mögliche zu sein: Weitermachen wie bisher, also v. a. performen, und zugleich Neues ausprobieren. Das gelingt aber nicht. Entweder geht diese Lösung auf die Gesundheit der Beteiligten oder der Einsatz für Neues erfolgt halbherzig und kann nicht erfolgreich sein. So wird Innovation nicht systemrelevant. Sie bleibt Alibi.

Wenn in der aktuellen Situation der Kirchen Innovation systemrelevant und Transformation nachhaltig werden soll, ist die zentrale Frage, wie in einem komplexen System wie dem kirchlichen in verantwortlicher Weise Freiraum geschaffen werden kann, um die notwendigen Lern- und Veränderungsprozesse gestalten zu können und v. a. Neues zu kreieren. Das erfordert in erster Linie transparente und begründete Entscheidungen.

Begriffsklärungen

Der notwendige Prozess des Abschaffens wird – je nach Kontext – als Exnovation, Produkteliminierung oder Produktabkündigung bezeichnet.

Der Begriff Exnovation wird v. a. in der Nachhaltigkeitsdebatte verwendet, in der sich zeigt, dass der Wandel allein durch Innovation nicht vollzogen werden kann. Es braucht zusätzlich das aktive Abschaffen als problematisch eingestufter Produkte und Technologien – etwa Glühbirnen, Stromerzeugung aus Kohle und Kühlschränke mit FCKW. In diesem Kontext wird unter Exnovation ein “gezieltes und aktives Bemühen von Akteuren, bestehende Technologien, Organisationsstrukturen oder Verhaltensweisen ‚aus der Welt zu schaffen’, weil sie ihre Lösungskraft verloren, unter veränderten Bedingungen und Erkenntnissen nicht mehr als zielführend oder gar als schädigend erkannt wurden.“ 3

Im betriebswirtschaftlichen Kontext wird der Vorgang des Abschaffens häufig als Produkteliminierung oder Produktabkündigung geführt. Verschiedene Faktoren führen dazu: Sinkende Nachfrage bzw. Rentabilität, eine veränderte strategische Ausrichtung, zu hoher Konkurrenzdruck bzw. zu große Wettbewerbsnachteile, sinkende Kundenzufriedenheit bzw. negatives Feedback aufgrund von Qualitätsproblemen, Funktionsmängeln u. a. Nicht zuletzt spielt auch der Kannibalisierungseffekt eine Rolle: Er tritt auf, wenn ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung eines Unternehmens die Verkäufe eines bereits bestehenden Produkts desselben Unternehmens verringert. Das kann auch umgekehrt gedacht werden: Damit das neue (i. d. R. verbesserte, ggf. teurere) Produkt sich besser am Markt durchsetzen kann, wird das ursprüngliche Produkt vom Markt genommen. Dies geschieht, um die Ressourcen auf das neue Produkt zu konzentrieren und die interne Konkurrenz zu reduzieren.

In kirchlichen Kontexten ist in letzter Zeit verstärkt der Begriff Exnovation aufgegriffen worden und in Mode gekommen. Er greift allerdings zu kurz. Es geht in den meisten Fällen nicht um Exnovation im engeren Sinne, also um die Abschaffung eines Angebots oder einer Tätigkeit. Viel häufiger steht eine Reduktion bzw. Schwerpunktsetzung an oder die Verlagerung der Verantwortung für ein Angebot oder eine Tätigkeit (z. B. von hauptberuflichen auf ehrenamtlich Tätige oder zwischen verschiedenen Ebenen kirchlichen Handelns).

Produktlebenszyklus

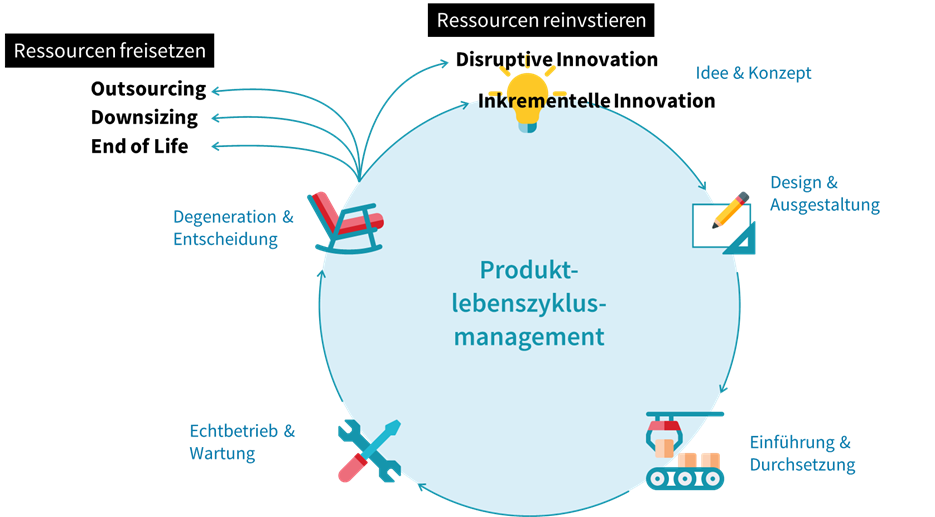

Hintergrund der folgenden Überlegungen ist die Idee, den Lebenszyklus eines Angebots aktiv zu gestalten. Der sog. Produktlebenszyklus umfasst alle Phasen der „Lebensdauer“ eines Angebots, vom Konzept über das Design und die Ausgestaltung, die Produkteinführung, den Echtbetrieb und die Wartung bis hin zum Rückgang der Nutzung (Degeneration) und der notwendigen Entscheidung, was mit dem Angebot bzw. den Ressourcen, die dort hineingesteckt werden, geschehen soll.

Abb. 1: Produktlebenszyklusmanagement

Wenn die Nutzung eines Angebotes signifikant zurückgeht oder Ersatzprodukte deutlich an Zuspruch gewinnen und das eigene Produkt überflügeln, gilt es zu entscheiden: Sollen die Ressourcen, die in das Produkt gesteckt werden (Zeit, Geld, …), im gleichen Feld direkt reinvestiert werden, sei es für graduelle Verbesserungen (inkrementelle Innovation) oder eine radikale Neukonzeption des Produkts (disruptive Innovation), oder werden sie freigesetzt, um Raum für ganz andere Dinge zu schaffen, die sinnvoll und notwendig erscheinen? Hier bestehen drei Optionen, wie mit dem bisherigen Angebot umgegangen werden kann: Es kann outgesourct werden, etwa indem es eine Partnerorganisation übernimmt (z. B. ein Jugendhaus, das an die Diakonie geht) oder es im Falle einer Kirchengemeinde ehrenamtlich Tätigen anvertraut wird (z. B. Beerdigungen). Es kann aber auch in dem Sinne optimiert werden, dass man Wege sucht, wie das Angebot weniger Ressourcen in Anspruch nimmt oder es reduziert wird (Downsizing). Das kann z. B. der Fall sein, wenn Gottesdienste fokussiert bzw. konzentriert (und qualitativ verbessert) werden. Schließlich besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Angebot auslaufen zu lassen und ersatzlos aus dem Portfolio zu streichen (End of Life).

Übersicht über Tools und Vorgehensweisen

Bei Fragen der Priorisierung bzw. des Freiraumschaffens geht es im Kern um Entscheidungen, die in aller Regel in einer Gruppe oder einem Gremium zu treffen sind. Der Prozess der Entscheidungsfindung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Folgende Verfahren bzw. Tools werden hier vorgestellt:4

- (Einzel-)Entscheidung nach dem Mehrheitsprinzip

- Clusterverfahren zur inversen Priorisierung

- Fokusfinder (multipler Paarvergleich)

- Ratingboard (Zustimmungsrating)

- Systemisches Konsensieren (Widerstandsrating)

- Cockpit Freiraum schaffen (kriteriengeleitete Entscheidung)

Das gewählte Verfahren beeinflusst stets auch die Gruppenkohäsion und -dynamik auf der einen und die individuelle Bereitschaft, das Ergebnis mitzutragen (Commitment), auf der anderen Seite. Daher ist die Frage der Verfahrenswahl bzw. nach dem „besten“ Tool stets mit einer systemischen Betrachtung und Bewertung von Risiken verbunden.

Entscheidung nach dem Mehrheitsprinzip

Die Frage, ob ein Angebot reduziert, ausgelagert oder abgeschafft werden soll, kann selbstverständlich nach dem Mehrheitsprinzip entschieden werden. Einfache Mehrheiten setzen die Zustimmung von mindestens der Hälfte, qualifizierte Mehrheiten von mindestens 2/3 der anwesenden Gruppenmitglieder voraus. Mehrheitsentscheidungen können i. d. R. sehr schnell herbeigeführt werden. Allerdings führen sie oftmals zu Polarisierungen (z. B. bei 55 % ja vs. 45 % nein). Sie produzieren Gewinner:innen und Verlierer:innen. Dies wirkt sich stark auf die Identifikation mit Entscheidungen aus. Gerade bei knappen Entscheidungen findet sich u. U. nahezu die Hälfte der Personen nicht im Ergebnis wieder. Hinzu kommt, dass bei solchen Entscheidungen die einzelnen Angebote isoliert und nicht in Relation zu anderen Angeboten betrachtet werden. Im Blick auf die Fragestellung ist das eher unterkomplex.

Clusterverfahren zur inversen Priorisierung

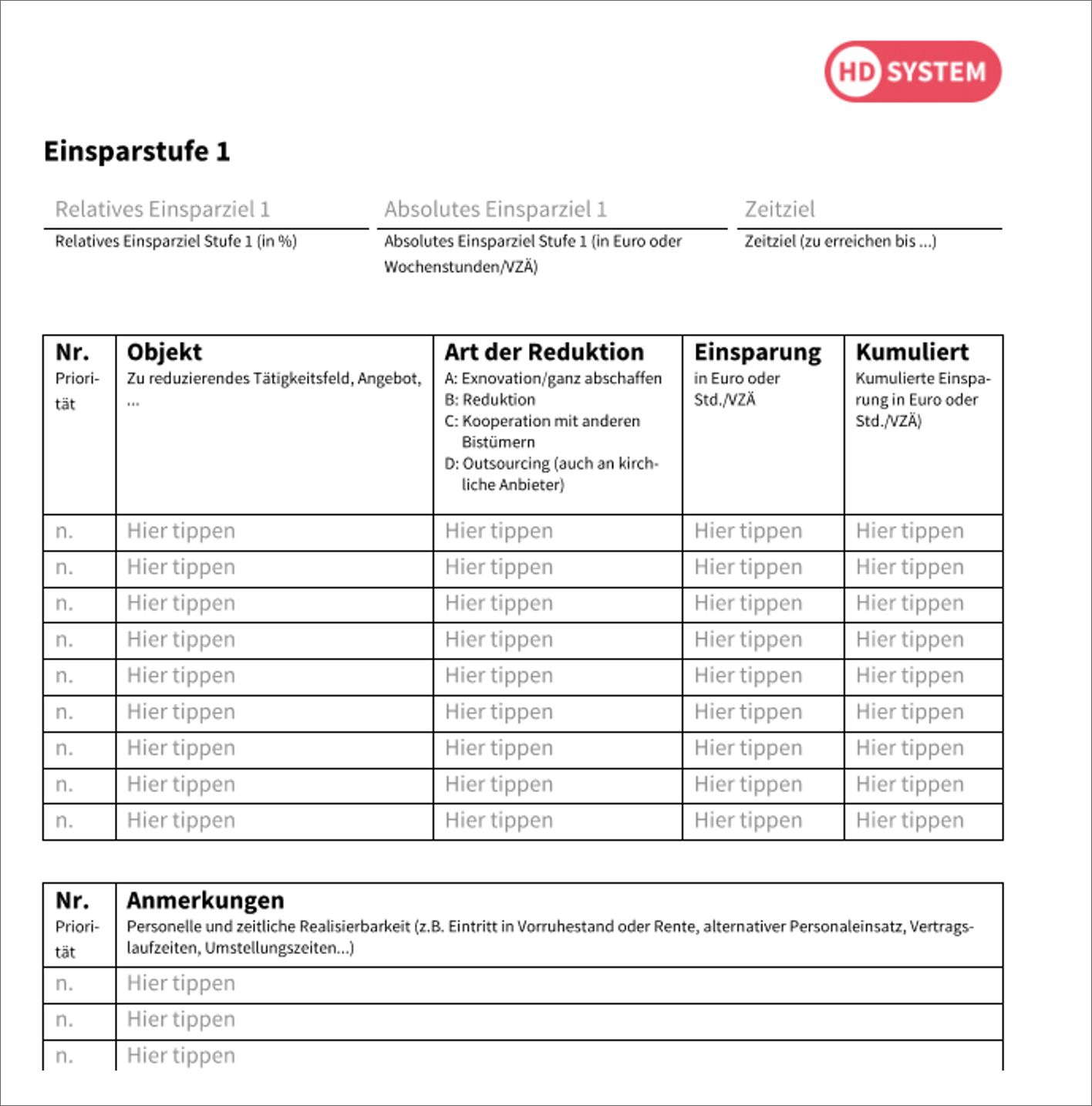

Ein einfaches Verfahren selbstgesteuerter Priorisierung von Tätigkeiten, Angeboten oder benötigter Ressourcen ist das Clusterverfahren zur inversen Priorisierung. Zielsetzung dieses Verfahrens ist es, ausgehend von einem gesamtorganisatorisch definierten Zielrahmen für notwendige Einsparungen den jeweils Verantwortlichen für Tätigkeits- oder Produktbereiche ein Instrumentarium an die Hand zu geben, um in Eigenregie zu entscheiden, was im eigenen Zuständigkeitsbereich zukünftig ganz weggelassen oder im Umfang reduziert werden soll. Der Clou ist dabei, dass man das Ganze im Blick behält und invers, also von hinten her priorisiert. D. h. man überlegt, was – im Vergleich zum jeweiligen Rest – als nächstes am ehesten gestrichen werden kann.

Das Verfahren geht von der Hypothese aus, dass die Verantwortlichen für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich ein klares inneres Bild der Rangfolge von Tätigkeiten, Angeboten oder benötigter Ressourcen haben und genau sagen können, was sie – falls erforderlich – von hinten beginnend schrittweise aufgeben oder reduzieren würden.

Für die Durchführung des Verfahrens liegt als Tool ein DIN-A4-Arbeitsblatt und für komplexere Zusammenhänge eine Excel-Tabelle vor, in die Festlegungen und erarbeitete Ergebnisse schrittweise eingetragen werden. Wenn innerhalb des jeweiligen Verantwortungsbereichs mehrere Personen an der Entscheidung beteiligt sind, können die erforderlichen Festlegungen diskursiv erfolgen.

Die Bearbeitung des Clusterverfahrens zur inversen Priorisierung beginnt mit übergeordneten Vorklärungen in der Gesamtorganisation, die dann die Arbeitsgrundlage für die Einzelklärungen in den Verantwortungsbereichen sind. Dazu gehört u. a. die Frage, was Gegenstand der Betrachtung ist (Objekte: Tätigkeiten, Angebote, …), welche Organisationseinheiten bzw. Verantwortungsbereiche mit einbezogen werden, was anteilige Einsparziele sind und bis wann sie zu erreichen sind.

Auf dieser Basis wird in den jeweiligen Verantwortungsbereichen autonom weitergearbeitet. Das Vorgehen gliedert sich in mehrere Schritte, deren Ergebnisse im Arbeitsblatt „Inverse Priorisierung“ festgehalten werden.

Kern des Verfahrens ist die schrittweise Festlegung der Objekte (Tätigkeiten, Angebote), die abgeschafft oder reduziert werden sollen, um die Einsparziele zu erreichen. Die Leitfrage hierfür ist: Was von dem, was jeweils noch im Portfolio vorhanden ist, kann am ehesten weggelassen oder in seinem Umfang reduziert werden? Für das identifizierte Objekt wird die mögliche Einsparung festgelegt. Das kumulierte Einsparvolumen bis zum jeweiligen Eintrag gibt Auskunft darüber, ob das Einsparziel erreicht oder weitere Objekte herangezogen werden müssen.

Abb. 2: Inverse Priorisierung

In der Regel geht man bei diesem Verfahren diskursiv vor. Es bietet sich an, notwendige Entscheidungen nach dem Konsentprinzip5 zu fällen. Ist die diskursive Form der Priorisierung jedoch nicht zielführend, weil z. B. Eigeninteressen eine Konsensbildung erschweren, bieten sich spezifische Entscheidungsverfahren als Zwischenschritt an, insbesondere Ratingverfahren, systemisches Konsensieren oder multipler Paarvergleich (Fokusfinder), die im weiteren Verlauf gesondert beschrieben werden.

Beim Nachdenken über Einsparmöglichkeiten und -prioritäten ist immer darauf zu achten, dass es zwischen Tätigkeiten oder auch Angeboten Wechselwirkungen geben kann, die nicht zu vernachlässigen sind und ggf. die Einsparreihenfolge oder auch das jeweils ins Auge gefasste Einsparvolumen beeinflussen können.

Die Ergebnisse der unterschiedlichen Verantwortungsbereiche müssen dann zusammengeführt und auf Diskontinuitäten bzw. Wechselwirkungen hin überprüft werden. Hier kann es noch zu einzelnen Verschiebungen kommen. Sie haben i. d. R. übergreifende Bedeutung und müssen daher gemeinsam entschieden und getragen werden. Abschließend ist zu überlegen, wie die Kommunikation zu gestalten ist, also wer, wie, wann und auf welchem Weg informiert wird.

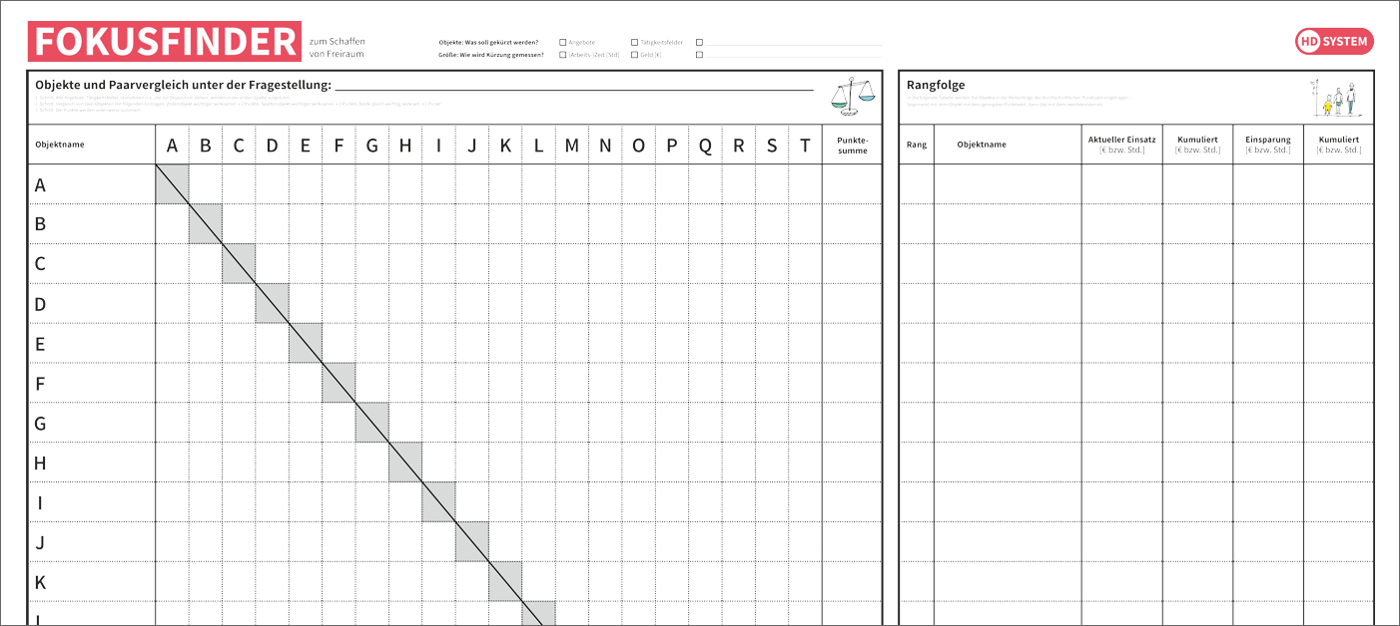

Arbeit mit dem Fokusfinder – multipler Paarvergleich

Das Tool Fokusfinder basiert auf dem Prinzip des multiplen Paarvergleichs. Auch hier handelt es sich um ein Verfahren, das in besonderer Weise zur Priorisierung in Gruppen geeignet ist. Der Fokusfinder wird in mehreren Schritten durchlaufen.

Zu Beginn legt man fest, was betrachtet und ggf. reduziert oder abgeschafft werden soll (z. B. Angebote oder Tätigkeitsfelder) und wie die Reduktion bzw. das Abschaffen gemessen werden soll (z. B. über Zeitressourcen, die eingesetzt werden).

Dann werden alle infrage kommenden Objekte (z. B. die Angebote einer Kirchengemeinde) aufgelistet, die potenziell reduziert oder abgeschafft werden könnten.

Ausgehend von einer definierenden Fragestellung (z. B. Was ist (uns) wichtiger?) werden die Objekte paarweise miteinander verglichen. Auf Basis aller Paarvergleiche wird die Rangfolge der Objekte gebildet und mit weiteren Informationen angereichert: Der aktuelle Ressourcenverbrauch und die mögliche Einsparsumme werden eingetragen. Die kumulierte Einsparsumme zeigt an, ob bzw. inwieweit das insgesamt angestrebte Einsparziel erreicht ist oder weitere Objekte in die Berechnung einbezogen werden müssen.

Abb. 3: Fokusfinder

Auch hier werden die Ergebnisse sprachlich zusammengefasst und eine finale Entscheidung über die Reduzierung oder gänzliche Abschaffung der Angebote bzw. Objekte formuliert, die dann sorgfältig und differenziert zu kommunizieren ist.

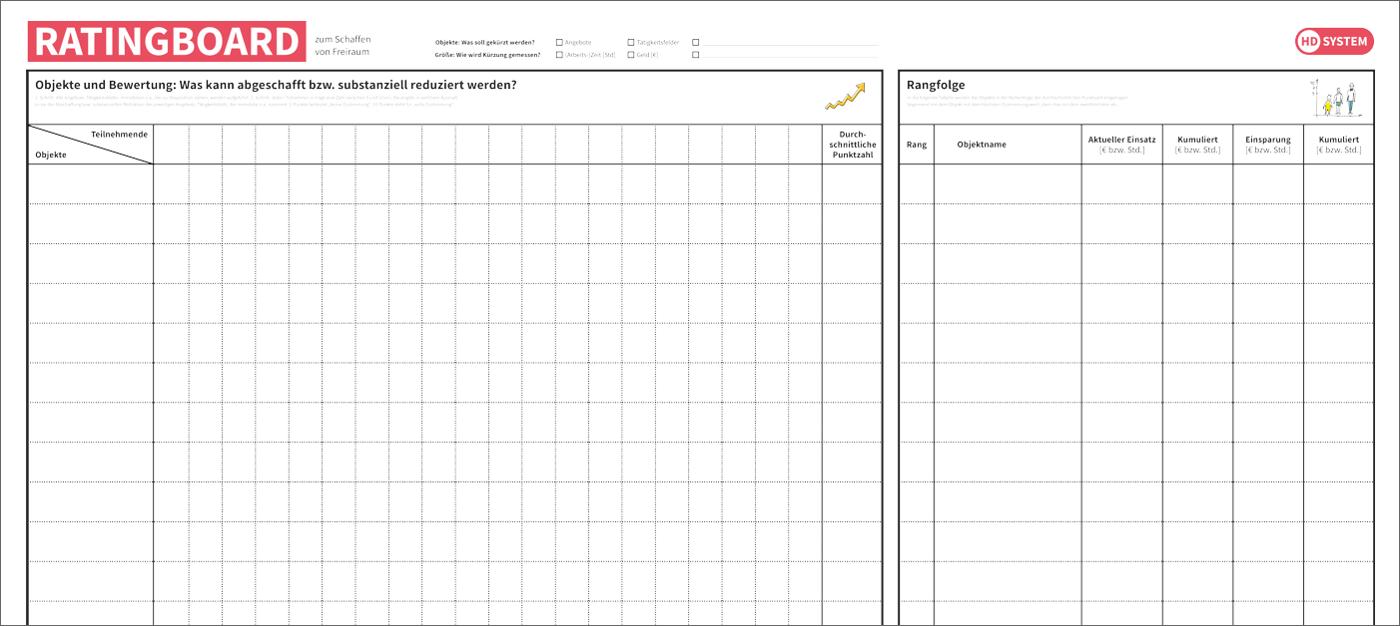

Arbeit mit dem Ratingboard – Zustimmungsrating

Beim Freiraumschaffen mit Hilfe des Tools Ratingboard wird der Grad der Zustimmung zur Abschaffung bzw. substanziellen Reduktion eines Angebotes abgefragt. Hierbei handelt es sich um intervallskalierte Einschätzungen.

Zunächst wird ähnlich wie beim Fokusfinder definiert, was betrachtet und ggf. reduziert oder abgeschafft werden soll, z. B. Angebote, Tätigkeitsfelder, Immobilien etc. Ebenso wird die Größe bestimmt, in der die Reduktion bzw. das Abschaffen gemessen werden soll.

Alle infrage kommenden Objekte, die zur Disposition stehen, werden in der Matrix aufgeführt und die Einzelbewertungen der Teilnehmer:innen eingetragen. Diese sollen das Ausmaß ihrer Zustimmung angeben, ein Objekt abzuschaffen bzw. es substanziell zu reduzieren. Basierend auf den Durchschnittsbewertungen werden die Objekte in eine Rangfolge gebracht. Zusätzlich wird in diesem Schritt wie beim Fokusfinder der aktuelle Ressourceneinsatz bestimmt und je Objekt überlegt, wieviel man einsparen will. Die kumulierten Einsparsummen geben Aufschluss, ob das angepeilte Einsparziel bereits erreicht ist.

Abb. 4: Ratingboard

Die Ergebnisse werden sprachlich zusammengefasst und eine finale Entscheidung über die Reduzierung oder gänzliche Abschaffung der Angebote getroffen, die entsprechend kommuniziert wird.

Systemisches Konsensieren – Widerstandsrating

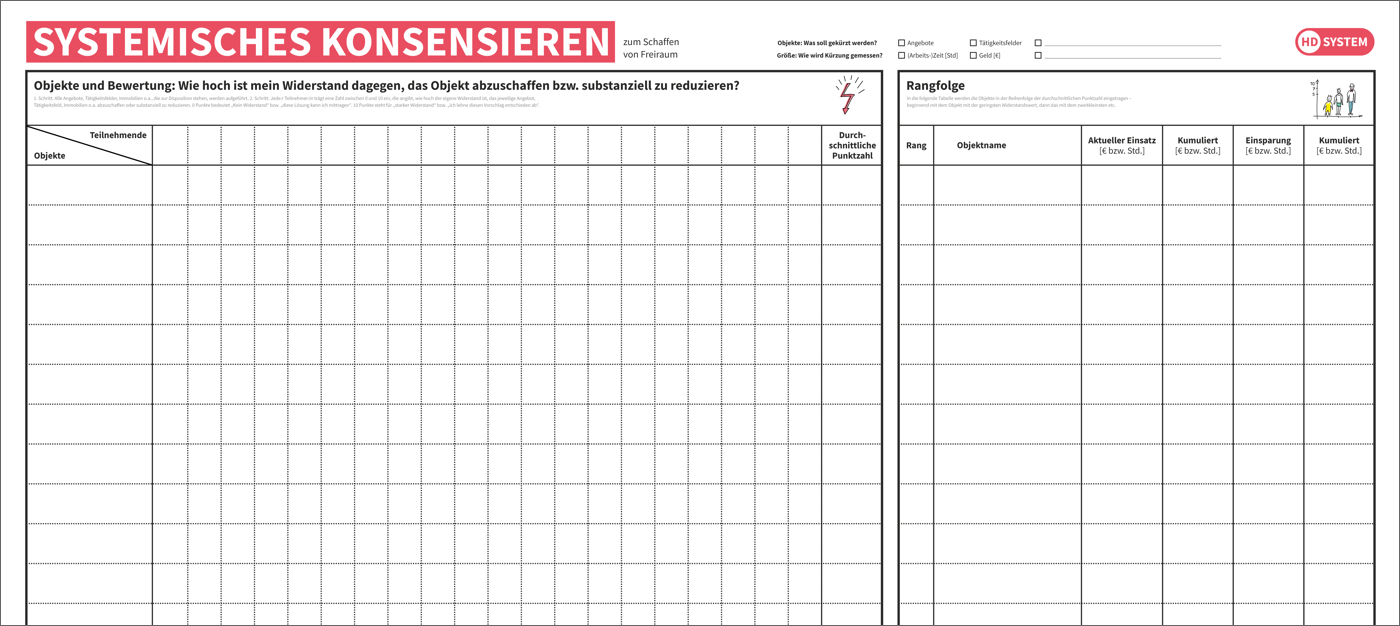

Das systemische Konsensieren zur Schaffung von Freiraum ist vom Vorgehen her dem Ratingverfahren vergleichbar. Im Unterschied dazu wird bei diesem Tool nicht der Grad der Zustimmung zur Abschaffung bzw. substanziellen Reduktion eines Angebotes abgefragt, sondern umgekehrt der Widerstand dagegen. Auch hier liegen intervallskalierte Einschätzungen vor.

Abb. 5: Systemisches Konsensieren

Die Ergebnisse des systemischen Konsensierens und des Ratingverfahrens unterscheiden sich deutlich. Während beim Ratingverfahren jene Objekte im Fokus sind, deren Abschaffung bzw. Reduktion von der Mehrheit der Teilnehmenden befürwortet wird, sind es beim systemischen Konsensieren jene, bei denen der Widerstand gegen die Abschaffung bzw. Reduktion am geringsten ist. Daher ist vom Grundsatz her eine höhere Akzeptanz in der Breite gegeben als beim Rating.

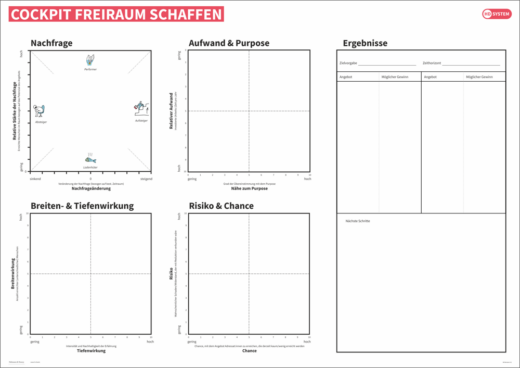

Cockpit Freiraum schaffen – Kriterienorientierte Entscheidung

Das „Cockpit Freiraum schaffen“ ist ein Tool, das die Möglichkeit bietet, Entscheidungen über die Abschaffung bzw. Reduktion von Angeboten oder Tätigkeiten kriterienbasiert zu treffen. Das Tool wird in der Gruppe diskursiv bearbeitet, greift aber in Teilen auch auf vorhandene Daten aus Beobachtungen zurück. Die Angebote (bzw. Tätigkeiten) im Portfolio werden dabei schrittweise anhand von 8 Kriterien (Dimensionen) bewertet. Jeweils zwei Dimensionen sind zu einer Matrix zusammengefasst:

- Relative Nachfragestärke x relative Nachfrageänderung

- Relativer Aufwand x Nähe zum Purpose

- Breitenwirkung x Tiefenwirkung

- Risiko der Abschaffung (Kundenbeziehung und Stakeholderinteressen) x Chance der Beibehaltung (Marktpotenzial/-chancen)

Abb. 6: Cockpit Freiraum schaffen

Die Angebote werden entsprechend ihrer Position auf den jeweiligen Dimensionen in den Matrizen eingetragen. Anhand des Gesamtüberblicks lassen sich die Angebote dann anhand von Plausibilitätsüberlegungen in eine Rangfolge bringen, die Auskunft darüber gibt, welche Angebote am ehesten reduziert, outgesourct oder aufgegeben werden können. Es empfiehlt sich, notwendige Entscheidungen nach dem Konsentprinzip zu treffen (vgl. Fußnote 2). Angebote werden schließlich entsprechend ihrer Rangordnung inkl. der damit freiwerdenden Ressourcen in das Ergebnisfeld übertragen. Nächste Schritte können im Anschluss geplant und festgehalten werden.

Das Verfahren kann auf zwei verschiedene Art und Weisen durchgeführt werden. Es kann in Gänze diskursiv auf der Basis aktueller Erfahrungen und Einschätzungen der Teilnehmenden eines Workshops bearbeitet werden. Damit hat das Verfahren einen Screening-Charakter, da etwa Größen wie Nachfrage und Nachfrageänderung auf subjektiven Eindrücken der Beteiligten basieren. Das Verfahren kann aber auch differenzierter und datenbasiert durchgeführt werden, indem ein Teil der Kenngrößen (wie Nachfrage oder Aufwand) mit echten (also empirischen) Daten hinterlegt wird. Der Aufwand für diese Vorgehensweise ist entsprechend höher, weil die Daten beschafft und notwendige Berechnungen erstellt werden müssen.

Kriterienbasierte Analyse der Angebote

Relative Nachfrage x relative Nachfrageänderung

Im ersten Analyseschritt wird die Nachfrage und deren Änderung über die Zeit betrachtet, um daraus Informationen für die Weiterentwicklung des Angebotsportfolios zu gewinnen. Sie kann – wie zuvor erwähnt – intuitiv als Screeningverfahren oder systematisch als empirisch fundiertes Analyseverfahren eingesetzt werden.

Aufwand x Purpose

Im zweiten Schritt wird die Relevanz des Angebots für die Organisation, definiert als Nähe zum Purpose (Sinn & Zweck der Organisation), mit dem Aufwand in Beziehung gesetzt, der notwendig ist, das Angebot vorzuhalten bzw. zu erbringen.

Breitenwirkung x Tiefenwirkung

Es folgt die Analyse bzw. Einschätzung des Angebots hinsichtlich seiner Breiten- und Tiefenwirkung. Unter Breitenwirkung wird verstanden, wie groß die Bandbreite bzw. das Spektrum der Adressat:innen ist, das mit einem Angebot erreicht wird. Mit Tiefenwirkung ist gemeint, in welchem Ausmaß ein Angebot die Auseinandersetzung und Mitwirkung des:der Adressat:in erfordert, in welcher Intensität es Erfahrungen ermöglicht und wie nachhaltig es in seiner Wirkung ist.

Risiko x Chance

Abschließend wird das Angebot dahingehend untersucht, wie hoch das Risiko einer Reduktion, eines Outsourcings oder der Abschaffung des Angebots ist und in welchem Maße die Beibehaltung des Angebots (in bisheriger Form) neue Marktchancen, also Potenziale eröffnet, neue Adressatengruppen anzusprechen.

Darstellung im Kriterienraum

Durch die Bearbeitung erhält man ein anschauliches Bild, wie die Angebote im Kriterienraum positioniert sind. Aus der Position in der jeweiligen Matrix und über die Matrizen hinweg ergeben sich konkrete Hinweise darauf, wie mit den Produkten weiter zu verfahren ist.

Die Dimensionen in allen Matrizen sind so gepolt, dass im linken unteren Quadranten („roter Bereich“) diejenigen Angebote liegen, die – aus Sicht derjenigen, die das Board bearbeitet haben – bezogen auf die jeweils betrachteten Kriterien eher schlecht abschneiden. Angebote, die oben rechts im „grünen“ Bereich liegen, werden positiv eingeschätzt.

Über die Einzelbetrachtung hinaus ist jedoch das Gesamtbild entscheidend. Bei jenen Angeboten, die gehäuft, also zwei-, drei- oder viermal im roten Bereich liegen, ist die Plausibilität hoch, dass sie gut und einvernehmlich reduziert, outgesourct oder abgeschafft werden können.

Priorisierung der Angebote und Berechnung des Einsparpotenzials

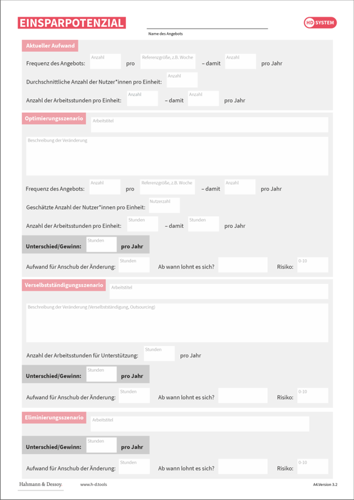

Abb. 7: Einsparpotenzial

Ein weiterer wesentlicher Schritt besteht jetzt darin, die Angebote anhand ihrer Positionierung im Kriterienraum zu priorisieren. Diskursiv wird die Rang- und Reihenfolge festgehalten, in der man die Angebote reduzieren, anderweitig platzieren oder exnovieren will. Es gibt dabei sicher Fälle, die unstrittig sind, es gibt sicher auch Fälle, die nicht eindeutig sind. Auf jeden Fall braucht es hier klare und begründete Entscheidungen. Auch hier empfiehlt sich das Konsentverfahren (vgl. Fußnote 2). Am Ende steht die Liste der Produkte, die in der Folge schrittweise auf das darin liegende Rückbau- und Einsparpotenzial zu prüfen sind, bis man das anvisierte Limit erreicht hat.

Auch die Berechnung des Einsparpotenzials erfordert mehrere Schritte. Hierfür steht die Karte „Einsparpotenzial“ zur Verfügung. Zunächst wird auf einen definierten Referenzzeitraum bezogen berechnet, wie hoch aktuell der Aufwand für ein Angebot ist. Im zweiten Schritt werden unterschiedlichen Szenarien geprüft:

- Optimierungsszenarien: Optionen, die auf eine Reduktion des Aufwands bei grundsätzlicher Beibehaltung des Angebots abzielen

- Outsourcing- oder Verselbstständigungsszenarien: Optionen, das Angebot in andere Hände (ggf. auch Strukturen bzw. Trägerschaften) zu übergeben

- Eliminierungsszenario: komplette Eliminierung, also die Aufgabe des Angebots

Für jedes der Szenarien ist neben dem Einsparpotenzial der Aufwand für den Anschub der jeweiligen Änderung anzugeben und eine Risikobewertung vorzunehmen. Die Ergebnisse werden im Cockpit dokumentiert.

Abschließende Überlegungen zur Indikation: Wann welches Tool?

Die vorgestellten Tools beschreiben mehr oder weniger strukturierte Vorgehensweisen, um partizipativ zu qualifizierten und transparenten Entscheidungen zu kommen, welche Tätigkeiten oder Angebote weggelassen oder reduziert werden können, wenn Ressourcen fehlen oder in Innovation gesteckt werden sollen.

Den größten Gestaltungsspielraum für Verantwortliche von Teilbereichen der Organisation gibt das Clusterverfahren zur inversen Priorisierung. Da es in der Grundversion diskursiv angelegt ist, besteht eine höhere Anfälligkeit, sich in Diskussionen zu verstricken. Daher ist eine gut funktionierende Arbeitsbeziehung für dieses Verfahren unabdingbar.

Umgehen lässt sich das Risiko, wenn man (ggf. zusätzlich) auf die strukturierteren Verfahren zurückgreift, in denen die Entscheidung auf einer Skalierung beruht. Das einfachste Tool ist das Ratingverfahren. Es fokussiert die Zustimmung zur Frage, was abgeschafft oder reduziert werden soll. Im Ergebnis kann das bedeuten: Man hat zwar diejenigen Objekte identifiziert, die mehrheitlich eine Zustimmung finden, aber aus dem Auge verloren, dass es dabei zu einzelnen Objekten erhebliche Widerstände gegeben kann. Das Verfahren ist anwendbar, wenn es tendenziell eine hohe Übereinstimmung in der Frage des Freiraumschaffens gibt.

Ist dies nicht der Fall, insbesondere dann, wenn Polarisierungen zu erwarten sind, bietet sich das Tool Systemisches Konsensieren an. Hier wird der Widerstand gegen die Abschaffung bzw. Reduktion eines Objektes gemessen. Idealerweise führt man beide Verfahren durch und bearbeitet die Differenzen im Ergebnis diskursiv auf Basis des Konsentverfahrens.

Das Tool Fokusfinder integriert wesentlich mehr Informationen und ist daher etwas aufwändiger. Im Blick auf die Fragestellung (z. B. Was ist wichtiger?) wird jedes einzelne Objekt mit jedem anderen Objekt verglichen. Dadurch wird die Entscheidung sehr valide. Auch dieses Verfahren lässt sich mit den beiden zuvor genannten kombinieren, um die Unterschiede wahrzunehmen und diskursiv auszuhandeln. Benutzt man alle drei Verfahren, ist das Ergebnis äußerst zuverlässig.

Die drei bisher genannten Skalierungsverfahren setzen darauf, dass die Optionen der beteiligten Akteur:innen Gültigkeit haben und mit gleichem Gewicht in das Ergebnis einfließen, losgelöst von den jeweiligen Kriterien, die den einzelnen Optionen zugrundliegen. Das „Cockpit Freiraum schaffen“ bietet im Unterschied dazu acht paarweise kombinierte Kriterien, die für die Bewertung von Angeboten relevant sind. Die Einschätzung der Objekte, bezogen auf die Kriterien, geschieht diskursiv oder auch z. T. anhand empirischer Daten. Das Ergebnis ist eine anschauliche Positionierung der Objekte im Kriterienraum, die entscheidende Hinweise für die Erstellung der Objektrangfolge liefert. Dieses Verfahren ist am aufwändigsten, integriert empirische Daten, sorgt für die Anwendung der gleichen Kriterien auf alle Objekte und plausibilisiert die Entscheidung der Kriterien. Voraussetzung ist, dass die Beteiligten den Kriterien folgen und ihre Plausibilität anerkennen können.

Fazit: Strategische Exnovation als Wegbereiter für kirchliche Transformation

In einer Zeit, die von rapiden gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Veränderungen geprägt ist, stehen die Kirchen vor einer ihrer größten Herausforderungen: der Notwendigkeit einer tiefgreifenden Transformation. Diese resultiert nicht nur aus abnehmender Umweltreferenz und sinkenden Mitgliederzahlen, sondern auch aus dem Bedarf, eine relevante und resonante Präsenz in der postmodernen Gesellschaft herzustellen.

Kirche und kirchliche Einrichtungen müssen lernen, das Gleichgewicht zwischen Bewahren und Erneuerung neu zu justieren. Dies erfordert mutige und entschlossene Schritte in Richtung einer strategischen Exnovation. Die vorgestellten Tools bieten konkrete Ansätze, wie Entscheidungen über die Reduzierung oder Beendigung von Angeboten bzw. Tätigkeiten strukturiert und partizipativ getroffen werden können. Sie ermöglichen es den Kirchen, ihre Ressourcen strategisch auf innovative und transformative Aktivitäten zu konzentrieren, die einen wirklichen Unterschied machen. Für die Kirchen wird es entscheidend sein, eine Umgebung zu schaffen, in der das Lernen und Experimentieren mit neuen Formen des kirchlichen Lebens nicht nur möglich, sondern zur neuen Norm wird.

Praxis

Immobilienkonzeptentwicklung

1. Kontext und Herausforderungen

Die Zahl der Kirchenmitglieder in beiden großen Kirchen geht deutlich schneller zurück, als die sog. „Freiburger Studie“6 prognostiziert hat. Das hat mit den exponentiell anwachsenden Kirchenaustritten zu tun. So verzeichnete die Katholische Kirche 2021 einen Mitgliederrückgang von 547.472 Personen (ein Minus von 2,5 %). Darin enthalten waren 359.338 Kirchenaustritte (= 66 % des Rückgangs). Gleichzeitig steigen die Kirchenaustritte weiterhin exponentiell an, von 2020 auf 2021 um 62 %. In den Evangelischen Kirchen lag der Rückgang der Mitglieder 2021 bei 510.899, darin enthalten sind ca. 380.000 Kirchenaustritte (= 74 % des Rückgangs ). Die Kirchenaustritte stiegen von 2020 auf 2021 um 36 %. Setzte sich der Trend so fort, wäre nicht erst 2060, sondern bereits wesentlich früher, zwischen 2040 und 2050 mit einer Halbierung der Mitgliederzahl zu rechnen.

Auch die in der Freiburger Studie enthaltene Prognosen zur Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen und der Kaufkraft sind zwischenzeitlich überholt. Das hat mit dem viel schnelleren Rückgang der Mitgliederzahlen zu tun. Ausgelöst durch die Coronakrise und die durch den Ukrainekrieg induzierten Preissteigerungen, nimmt zudem die Kaufkraft deutlich schneller ab als angenommen. Nicht umsonst werden in einer Reihe von Diözesen bereits jetzt drastische Haushaltssicherungsmaßnahmen bis zu einer Höhe von einem Drittel des bisherigen Budgets durchgeführt.Nicht umsonst werden in einer Reihe von Diözesen bereits jetzt drastische Haushaltssicherungsmaßnahmen bis zu einer Höhe von einem Drittel des bisherigen Budgets durchgeführt.

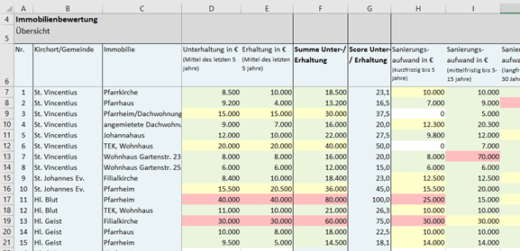

Bei den Immobilien hinken die Kirchen gegenüber dieser Entwicklung weit hinterher, was sich pointiert insbesondere bei den Zahlen der Evanglischen Kirchen zeigen lässt (vgl. Tabelle 1). Während die Mitgliederzahl von ca. 23,6 Mio. im Jahr 2011 auf 19,7 Mio. im Jahr 2021, also um 16,5 % fiel, ging die Zahl der Kirchen kaum zurück. 2011 gab es laut EKD-Statistik 20.648 evangelische Kirchen und Kapellen, im Jahr 2021 waren es 20.372. Das entspricht einem Rückgang von lediglich 1,3 %. In der Katholischen Kirche zeigt sich im gleichen Zeitraum ein Mitgliederrückgang von knapp 12% und ein Rückgang der Kirchen bzw. Kapellen um ca. 2%.

| Evangelische Kirche | Katholische Kirche | |||

|---|---|---|---|---|

| Mitglieder | Kirchen & Kapellen | Mitglieder | Kirchen & Kapellen | |

| 2011 | 23.619.648 | 20.648 | 24.472.817 | ca. 24.500 |

| 2021 | 19.725.000 | 20.372 | 21.645.875 | ca. 24.000 |

| Relative Änderung | -16,5% | -1,3% | -11,6% | -2,0% |

Tab. 1: Anzahl der Mitglieder und Kirchen der beiden großen Kirchen in Deutschland 2011 und 20217

Noch drastischer fällt der Vergleich im Blick auf den Rückgang der Gottesdienstbesucher aus. So ging die Zahl der Besucher von Sonntagsgottesdiensten (Frühjahrs-bzw. Herbstzählung) in der Katholischen Kirche im Vergleichszeitraum von ca. 3,01 Mio. im Jahr 2011 auf ca. 925.000 im Jahr 2021 zurück. Das ist ein Rückgang von ca. 69 %. Zwar zeigen sich dort noch deutlich Auswirkungen der coronabedingten Einschränkungen, allerdings zeigt die Entwicklung nach dem Ende der Maßnahmen, dass der Gottesdienstbesuch auf niedrigem Niveau verbleibt.

Immobilien sind für Diözesen und Landeskirchen – neben den Personalkosten – die zentralen Kostentreiber.

Immobilien sind für Diözesen und Landeskirchen – neben den Personalkosten – die zentralen Kostentreiber. Zwar wurden in den zurückliegenden Jahren die Ausgaben dafür bereits deutlich reduziert, mit dem Effekt eines erheblichen und fortschreitenden Renovierungs- und Sanierungsstaus. Dieser betrifft nicht nur Kirchen, sondern auch andere Immobilien, wie etwa Gemeindezentren und Pfarrhäuser. In vielen Fällen ist die Bausubstanz betroffen. Angesichts der Gesamtentwicklung ist davon auszugehen, dass sich die Situation in den nächsten Jahren erheblich verschärfen wird, wenn es nicht zu einem substanziellen Abbau kirchlicher Immobilien einschließlich Kirchen und Kapellen kommt. Umgekehrt formuliert: Es werden regelmäßig, z.T. wöchentlich Entscheidungen in Millionenhöhe getroffen, von denen man nicht weiß, ob die betreffende Immobilien in ein oder zwei Jahren noch gebraucht wird bzw. gehalten werden kann.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Hürden für den Abbau, die Umwidmung oder Veräußerung kirchlicher Immobilien hoch sind und der Prozess i.d.R. sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, nicht zuletzt, weil die Gebäude unter Denkmalschutz stehen8, stark sanierungsbedürftig oder für eine alternative Verwendung nicht attraktiv genug sind. Umso wichtiger ist es frühzeitig damit zu beginnen, taugliche langfristig-strategisch ausgerichtete Immobilienkonzepte zu entwickeln.

2. Qualitätskriterien für den Prozess

Die Entwicklung von Immobilienkonzepten, bei denen es um eine Reduktion vorhandener Immobilien, insbesondere auch Kirchen geht, ist oftmals ein zäher und emotional belastender Prozess.

Die Entwicklung von Immobilienkonzepten, bei denen es um eine Reduktion vorhandener Immobilien, insbesondere auch Kirchen geht, ist oftmals ein zäher und emotional belastender Prozess. Nicht selten kam es in der Vergangenheit auch vor, dass man top-down kurzen Prozess gemacht und eine Kirche geschlossen hat, ohne dass es kompensatorische Maßnahmen gab, die den Verlust hätten auffangen können.

Immobilienkonzeptentwicklung und Kirchenentwicklung gehören eng zusammen, sind Kehrseiten einer Medaille. Die Immobilien sind zentrale Potenzialfaktoren, die mögliche kirchliche Ausdrucksformen prägen. Wenn ein Immobilienkonzept zentraler Baustein von Kirchenentwicklung sein soll, muss die Entwicklung der Konzeption bestimmten Qualitätskriterien genügen:

Langfristig-strategischer Horizont

Angesichts der hohen Änderungsdynamik müssen Entscheidungen im Blick auf Immobilien, die nicht ohne weiteres revidierbar sind, – bei aller Unsicherheit von Prognosen – langfristig-strategisch ausgerichtet sein. Das betrifft sowohl die Markt- als auch die Ressourcenlage.

Seelsorglich-pastorale Funktion

Immobilien haben eine Dienstfunktion. Sie werden dann und nur insofern gebraucht, wie sie für die Umsetzung des kirchlichen Auftrags, also der Mission dienen. Das gilt sowohl großflächig auf den seelsorglich-pastoralen Raum hin, als auch im Blick auf das lokale Geschehen vor Ort .

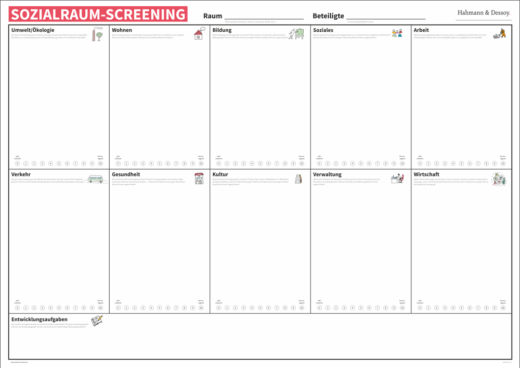

Orientierung am Sozialraum

Kirche ist nicht für sich selbst da, sondern Sakrament, Werkzeug der Liebe Gottes zu den Menschen. Wenn man das ernst nimmt, sind kirchliche Gebäude nicht primär für die Kirchenmitglieder oder für die wenigen „Kirchentreuen“ da, sondern für die Menschen, zu denen die Kirche gesandt ist. Daher sind Immobilienkonzepte stets auf das Umfeld hin zu erstellen, in denen kirchliches Handeln erfolgt.

Optimierung im seelsorglich-pastoralen Raum

Kirchliches Leben vollzieht sich zukünftig zunehmend weniger in klassischen Pfarreigrößen. Organisatorisches Bezugssystem ist der größere seelsorglich-pastorale Raum, in dem kirchliche Orte mit und ohne Immobilien netzwerkartig miteinander verknüpft sind. Die verbleibenden Immobilien sind auf diesen Organisationsraum bezogen optimal, d.h. effizient zu konfigurieren.

Bei Immobilien sind zumeist unterschiedliche Interessen und viele Emotionen im Spiel.

Transparenz und Partizipation im Prozess

Bei Immobilien sind zumeist unterschiedliche Interessen und viele Emotionen im Spiel. Daher ist der Prozess der Konzeptentwicklung maximal transparent und partizipativ zu gestalten. Die Vorgaben der übergeordneten Ebene, die verfügbaren Ressourcen, die Schritte des Vorgehens, Akteure, Beteiligungsformate und Entscheidungskriterien müssen von Anfang an offengelegt werden. Die Akteure vor Ort sind unbedingt einzubeziehen, wobei offen kommuniziert werden muss, nach welchen Kriterien Voten oder Rückmeldungen in die Entscheidung einfließen.

Strukturiertheit, Präzision und Tempo

Aufgrund der vielfältigen Interessen und der hohen Emotionalität, aber auch wegen der hohen Komplexität, die damit verbunden ist, verlaufen Prozesse zur Immobilienkonzeptentwicklung vielfach zäh und ohne roten Faden. Je strukturierter die Teilschritte, je präziser die jeweiligen Aufgabenstellungen und je plausibler die bereitgestellten Instrumente sind, desto schneller kommt der Prozess in Fahrt und führt schnell zu verwertbaren Ergebnissen. In einem seelsorglich-pastoralen Raum (Größenordnung 50.000 bis 80.000 Kirchenmitglieder) sollte der Immobilienentwicklungsprozess keinesfalls länger als 15 Monate dauern, vorausgesetzt, eine angemessene Bestandsaufnahme der vorhandenen Immobilien liegt vor.

Entscheidungsfähige Optionen mit fairem Interessensausgleich

Am Ende des Entwicklungsprozesses steht nicht ein Ergebnis, sondern stehen mehrere entscheidungsfähige Optionen, die anhand der vorab definierten Kriterien ermittelt wurden. Optionsbezogen sind Vor- und Nachteile, Effekte und Nebeneffekte sowie notwendige Kompensationsmaßnahmen darzustellen. Optionen sind nur dann entscheidungsfähig, wenn sie einen fairen Interessensausgleich sicherstellen, also Gewinn und Verlust verteilt sind. Die Entscheidung selbst fällt in den dafür zuständigen Gremien und Kreisen nach einem vorab vereinbarten Prozedere.

In unserer Beratungspraxis haben wir eine Architektur und ein zugehöriges Toolset entwickelt, um diesen Kriterien in Prozessen der Immobilienkonzeptentwicklung gerecht zu werden.

3. Prozessgestaltung

Sie alle (Gremien & Gruppierungen) müssen im Prozess der Konzeptentwicklung einbezogen werden. Dabei geht es um eine gute Balance zwischen zentraler Steuerung und Selbststeuerung vor Ort.

An der Entwicklung pastoral fundierter Immobilienkonzepte ist i.d.R. eine Vielzahl von Akteuren und Organisationseinheiten auf unterschiedlichen Ebenen beteiligt. Neben den Kirchengemeinden und den dort zuständigen Gremien und Gruppierungen (katholisch: Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat, Seelsorgeteam; evangelisch: Kirchenvorstand, Presbyterium, Seelsorger:innen) spielen übergeordnete Einheiten (pastorale Räume, Kooperationsräume, u.a.) und v.a. zentrale Verwaltungseinheiten mit seelsorglich-pastoraler, ökologischer, baulicher bzw. finanzieller Zuständigkeit eine wichtige Rolle. Sie alle müssen im Prozess der Konzeptentwicklung einbezogen werden. Dabei geht es um eine gute Balance zwischen zentraler Steuerung und Selbststeuerung vor Ort.

3.1. Rahmenbedingungen

Der Umgang mit Immobilien in Kirchengemeinden ist i.d.R. sehr emotional, insbesondere bei den jeweiligen Nutzer:innen, die u. U. selbst bei der Errichtung der Gebäude mitgewirkt oder jahrelang ihre Zeit dafür eingesetzt haben. Daher ist es wichtig, dass die Akteure und Gremien vor Ort den Prozess der Konzeptentwicklung – im Rahmen der Vorgaben – selbst gestalten und über die Ergebnisse selbst entscheiden können. Dies gelingt, wenn

- die Rahmenbedingungen seitens der übergeordneten Instanzen in sich schlüssig und klar kommuniziert sind (Spielräume sind erkennbar)

- der Immobilienbestand angemessen erfasst ist (Umfang, Qualität, Unterhaltungskosten, energetischer Zustand, Renovierungs- und Sanierungsbedarfe, Nutzung)

- der Prozess der Konzeptentwicklung transparent kommuniziert, stringent geführt und mit einem schlüssigen Instrumentarium unterlegt ist (roter Faden muss erkennbar sein)

- die Verantwortlichen in Seelsorgeteam und Gremien voll und ganz dahinterstehen und dies auch jederzeit nach außen kommunizieren

Soll der Prozess vor Ort gut gelingen, müssen die Vorgaben der übergeordneten Instanzen vor, spätestens aber zu Beginn des Prozesses klar sein und den Verantwortlichen vor Ort transparent kommuniziert werden. Zu den Vorgaben gehören insbesondere

- mittel- und langfristig verfügbarer finanzieller Rahmen

- Unterstützungsleistungen seitens der Diözese bzw. Landeskirche

- rechtliche und vertragliche Bindungen (z.B. Denkmalschutz)

- Anforderungen an eine nachhaltige Immobilienbewirtschaftung

- Renovierungs- und Sanierungskosten, -zeiträume und -fristen (inkl. energetische Maßnahmen)

- Seelsorglich-pastorale Kriterien an das Immobilienkonzept

Wenn der Rahmen nicht klar ist und sich u.U. mehrere übergeordnete Stellen hinsichtlich ihrer Anforderungen und wechselseitiger Erwartungen nicht einig sind, sie vor Ort (unabgestimmt) agieren oder mitten im Prozess normativ eingreifen, müssen Prozesse der Immobilienentwicklung notwendig scheitern. Vielleicht hat man am Ende das Ziel der Reduktion erreicht, hinterlässt jedoch verbrannte Ende, polarisierte Verhältnisse vor Ort, bestätigte Vorurteile gegenüber der Verwaltung, fortschreitenden Vertrauensverlust etc.

Weil das Nachdenken über benötigte Immobilien und deren Priorisierung angesichts der Ressourcenlage eine Notwendigkeit ist, der sich die lokal verantwortlichen Akteure nicht dauerhaft verschließen können, besteht allerdings umgekehrt auch die Gefahr vertikaler Übersteuerung.

Weil das Nachdenken über benötigte Immobilien und deren Priorisierung angesichts der Ressourcenlage eine Notwendigkeit ist, der sich die lokal verantwortlichen Akteure nicht dauerhaft verschließen können, besteht allerdings umgekehrt auch die Gefahr vertikaler Übersteuerung. Wenn seitens der Fachabteilungen in den Verwaltungsbehörden die Entwicklung des Immobilienkonzepts als Vehikel zur Veränderung des kirchlichen Leben vor Ort genutzt werden soll, kommen zusätzliche verdeckte Aufträge ins Spiel. Was möglicherweise auf anderen Wegen nicht gelungen ist, soll jetzt über das Immobilienkonzept unter der Hand mit geregelt werden (Instrumentalisierung). Auch dies ist zum Scheitern verurteilt.

Aufgrund der Komplexität der Materie, der Vielzahl der zu berücksichtigenden Faktoren und Interessen, ist eine Begleitung von Prozessen der Immobilienkonzeptentwicklung durch interne oder externe Entwickler:innen unabdingbar. Sie sichern den Rahmen, schaffen den Überblick, stehen für den roten Faden, schützen vor Überforderung und bieten prozessbezogene und bei Bedarf fachliche Unterstützung an (oder vermitteln diese).

Für Prozesse der Immobilienkonzeptentwicklung ist je nach Komplexität und Divergenz der Interessen eine Dauer zwischen 6 Monaten und einem Jahr anzusetzen.

Für Prozesse der Immobilienkonzeptentwicklung ist je nach Komplexität und Divergenz der Interessen eine Dauer zwischen 6 Monaten und einem Jahr anzusetzen. Für die Begleitung sind ca. 10 bis 12 Tage einzuplanen.

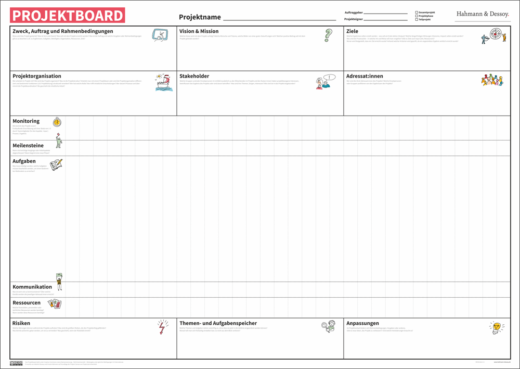

3.2. Architektur

Der Erstkontakt zwischen Entwickler:innen und Verantwortungsträger:innen vor Ort ist besonders wichtig. Er dient nicht nur dazu, eine Arbeitsbeziehung herzustellen, die Landschaft zu erkunden, das Anliegen zu verstehen, die Motivation zu klären und Ressourcen in den Blick zu nehmen. Es geht dabei zentral auch um die Klärung der Rahmenbedingungen:

- Liegen alle relevanten Daten zu den Immobilien vor?

- Sind die Kriterien der übergeordneten Instanzen bekannt?

- Gibt es die Bereitschaft und die Ressourcen, einen stringenten Prozess mitzugehen?

- Tragen die Verantwortungsträger:innen vor Ort den Prozess in dieser Form mit?

Sofern diese Fragen nicht eindeutig positiv beantwortet werden können, müssen ggf. weitere Vorklärungen erfolgen oder der Auftrag kommt nicht zustande.

Liegen alle Voraussetzungen vor, kann mit der inhaltlichen Arbeit begonnen werden. Sie gliedert sich im wesentlich in folgende Arbeitspakete:

- Projektplanung (Ergebnis: Roadmap für den Prozess der Immobilienkonzeptentwicklung)

- Kommunikationsplanung (Ergebnis: Stakeholderanalyse, Kommunikationskonzept, kommunikative Maßnahmen)

- Sozialraumanalyse (Ergebnis: Sozialräumliche Basisanalyse, Optionen für gemeindliches Engagement vor Ort / im Sozialraum)

- Strategieentwicklung (Ergebnis: Purpose und Pastoralstrategie für die Kirchengemeinde / den pastoralen Raum)

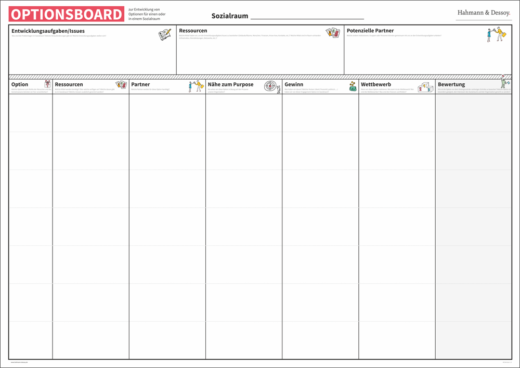

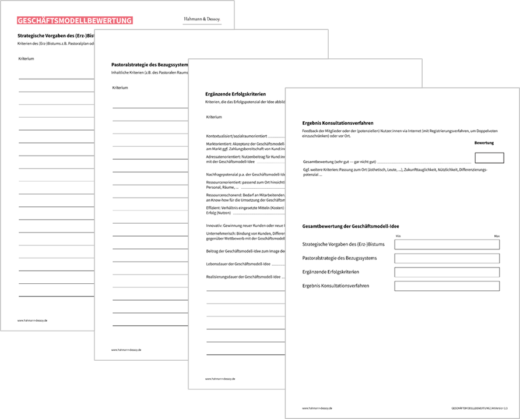

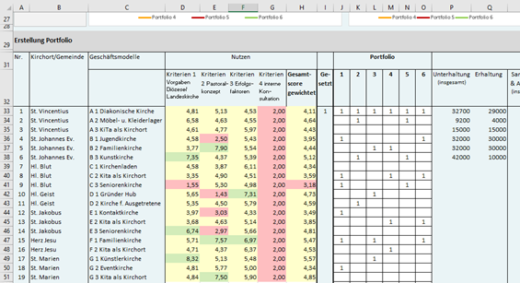

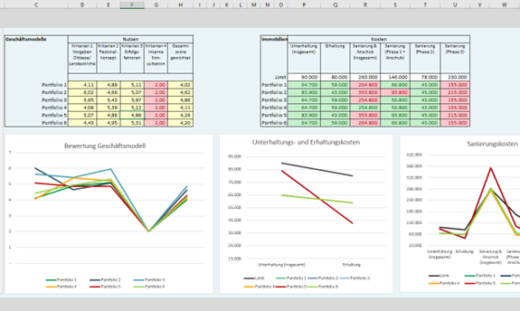

- Geschäftsmodellentwicklung vor Ort auf der Basis von Sozialraumanalyse (Optionen), Pastoralstrategie und normativen Vorgaben (Ergebnis: lokale Geschäftsmodelle für Gemeinden / Kirchorte)

- Kriteriengeleitete Bewertung der lokalen Geschäftsmodelle und der zugeordneten Immobilien (kriterienbezogene Kennwerte und Rangfolgen)

- Auswahl möglicher Kombinationen von Geschäftsmodellen und zugeordneter Immobilien (Ergebnis: alternative Cluster/Szenarien als Grundlage für die Entscheider:innen)

- Bei Bedarf können im Verlauf oder im Anschluss weitere Aspekte aufgegriffen und inhaltlich vertieft werden, z.B. Innovation/Exnovation, Angebotsentwicklung, Markenbildung/Angebotskommunikation, Positionierung/Kooperation im Sozialraum

3.3. Kontextualisierung

Mit zu berücksichtigen sind darüber hinaus Maßnahmen, die dazu dienen, die Menschen am Prozess teilhaben und zu Wort kommen zu lassen.

Die Reihenfolge der Arbeitspakete gibt den groben zeitlichen Verlauf des Prozesses wieder. Mit zu berücksichtigen sind darüber hinaus Maßnahmen, die dazu dienen, die Menschen am Prozess teilhaben und zu Wort kommen zu lassen. Hierzu zählen insbesondere

- die Durchführung kommunikativer Maßnahmen nach innen (z.B. Arbeit mit Multiplikator:innen, Information der Mitarbeiter:innen) und außen (z.B. Pressearbeit)

- die Gestaltung partizipativer Elemente (z.B. Hearings oder Konsultationen) und

- Maßnahmen des Konfliktmanagements bzw. der Mediation, die u.U. bei fortgeschrittener Polarisierung indiziert sind

Die Architektur muss sicherstellen, dass die Konsultation der jeweils übergeordneten Systeme in angemessener Weise erfolgt und mögliche Impulse daraus gut aufgenommen und in die Entscheidung integriert werden können.

Im Blick auf die Geschäftsmodelle und deren Bewertung könnte zudem die konsultative Einbeziehung externer Knowhowträger:innen sein. Hier kommen z.B. Politik und Verwaltung, andere Kirchen und Religionsgemeinschaften, Vertreter:innen anderer Professionen (z.B. der Wirtschaft) oder ausgewiesene Expert:innen für den Sozialraum in Frage.

3.4. Entscheidung

In der Praxis spielen hier die Seelsorgeteams mit ihren je eigenen Binnendynamiken eine mehr oder weniger dominierende Rolle.

Die Entscheidung über Pastoralstrategie, Geschäftsmodelle und Immobilienkonzept erfolgt formell in den vom Kirchen- bzw. im Staatskirchenrecht dafür vorgesehenen und damit zuständigen Gremien. Davon unberührt kann die inhaltliche (Vor-)Entscheidung vor Ort organisatorisch ganz anders geregelt werden. In der Praxis spielen hier die Seelsorgeteams mit ihren je eigenen Binnendynamiken eine mehr oder weniger dominierende Rolle. Um eine größtmögliche Identifikation von Aktiven und Mitgliedern zu erreichen, empfiehlt es sich, nicht nur die inhaltlichen Vorklärungen, sondern auch die Entscheidung selbst partizipativ zu gestalten.

Das beinhaltet drei Aspekte:

- Es muss etwas zu entscheiden geben, d.h. am Ende des Prozesses muss eine Entscheidungsgrundlage vorliegen, die eine Wahlmöglichkeit beinhaltet.

- Die unterschiedlichen Ebenen bzw. Subsysteme müssen direkt oder repräsentativ in die Entscheidung eingebunden sein, d.h. es gibt eine transparente und ausbalancierte Entscheidungsarchitektur.

- Die Entscheidung erfolgt nach einem Verfahren, das polarisierende (u.U. knappe) Mehrheitsentscheidungen ausschließt.

Zu 1)

Die inhaltlichen Vorarbeiten für ein pastoral bzw. seelsorglich fundiertes, zukunftsfähiges Immobilienkonzept sind so zu gestalten, dass sie eine schrittweise kriteriengeleitete Verdichtung der verfügbaren Informationen erlauben, die es ermöglicht eine begrenzte Zahl (z.B. 3 bis 5 ) möglicher (im Blick auf die Kriterien) hochwertiger und vergleichbarer Portfolios von Geschäftsmodellen inkl. zugehöriger Immobilien vorzulegen. Das Zustandekommen dieser Optionen ist anhand der Kriterien zu begründen und transparent darzustellen.

Zu 2)

Strukturell kann die Beteiligung der Mitglieder an der Entscheidung über die Optionen (Portfolios) repräsentativ oder direkt erfolgen. Die einfachste Form repräsentativer Entscheidung ist die Abstimmung in den zuständigen Gremien. Es könnte aber sachgemäßer sein, punktuell für diese Fragestellung ein repräsentatives Gremium zu bilden, das die unterschiedlichen Sichtweisen im Referenzsystem viel besser abbildet und damit zu einer ausbalancierteren Entscheidung kommen kann. Es wäre aber auch möglich, aktive Gruppen oder die Kirchenmitglieder mittels Befragung selbst direkt entscheiden zu lassen.

Zu 3)