Wer glaubt noch an Gott? Religionssoziologische Gedanken zum Gottesglauben in West- und Ostdeutschland

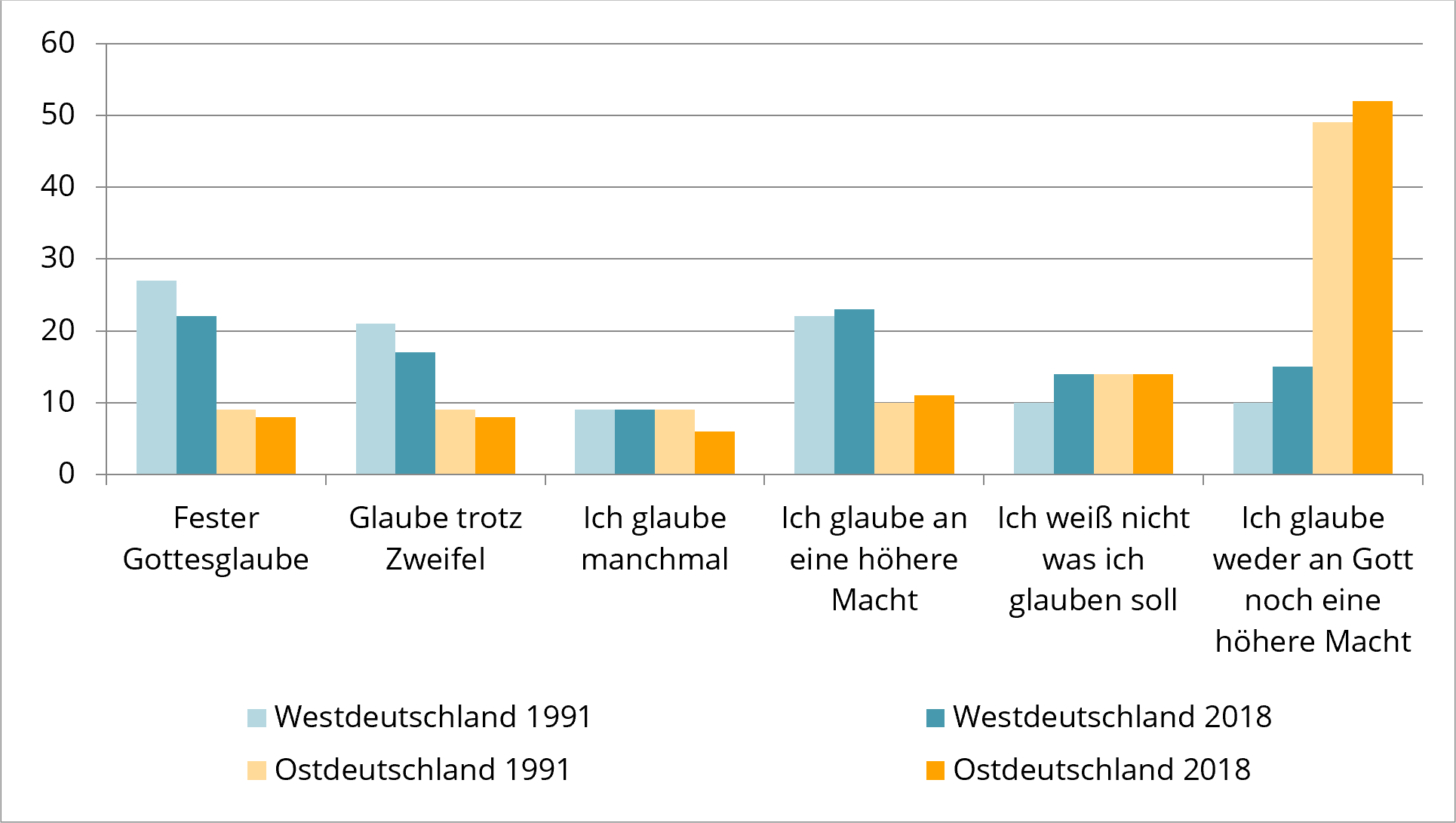

Der Glauben an einen persönlichen Gott zählt zum Zentrum der christlichen Religion. Doch wie weit ist es mit dem Glauben in einer Gesellschaft, die von weitreichenden Austrittswellen aus den christlichen Kirchen und stetig sinkendem Gottesdienstbesuch geprägt ist? Einige gegenwärtig zu lesenden Aussagen verweisen dann auch – meist im klagenden Ton – auf eine zunehmende Gottesvergessenheit oder ein Verblassen Gottes in der modernen Gesellschaft. Auf weitere Begrifflichkeiten will ich hier erst einmal verzichten. Ob dies nun wirklich der Fall ist, kann allein der Blick auf die Antworten der Menschen selbst zeigen. Fragt man die Deutschen in Umfragen danach, wie sie glauben, so zeigt sich ein buntes Bild – sowohl in West- wie in Ostdeutschland. Mit Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften kann man eine heute übersichtliche Präsenz eines festen Gottesglaubens bestimmen. Knapp über ein Fünftel der Westdeutschen (22 %) und weniger als ein Zehntel der Ostdeutschen bekunden (noch) diesen festen Gottesglauben.

Abb. 1: Wie glauben die Deutschen an Gott? – Formen des Gottesglaubens in Prozent

Quelle: Eigene Berechnungen; Allbus 1991, 2018; zustimmende Werte in Prozent.

Umgekehrt ist in Westdeutschland die Zahl derjenigen, die weder an Gott noch an irgendeine höhere Macht glauben, 2018 gerade einmal auf 15 % angewachsen. Also nicht jede und jeder Konfessionslose ist gleich vollständig ohne Glauben an Gott. Die meisten Westdeutschen bewegen sich zwischen den Polen fester Glaube und Unglaube. Der Glaube an eine höhere Macht wird dabei am häufigsten genannt. Er scheint für viele eine noch tragbare Form des Glaubens darzustellen wie auch der Glaube trotz Zweifel.

In Ostdeutschland dominiert die Gruppe der Menschen, die weder an Gott noch an eine höhere Macht glauben – und sich in diesem Nicht-Glauben auch sicher sind. Die Tradierung einer Nichtbeschäftigung mit Glauben hat in Ostdeutschland zu einer verfestigten Distanz zum Gottesglauben geführt. Die 50 % der Ostdeutschen, die nicht diese Distanz zum Gottesglauben bekunden, verteilen sich fast symmetrisch über alle anderen Antwortvorgaben. Am relational stärksten ist die Zustimmung zur Antwort „weiß nicht, was ich glauben soll“, quasi eine agnostische Position. Temporärer Glaube („manchmal glaube ich“), Glaube trotz Zweifel und Glaube an eine höhere Macht ergänzen diese Position. Selbst wenn ungefähr die Hälfte der befragten Ostdeutschen sich gegen einen überzeugten Unglauben entscheidet, bedeutet dies noch lange nicht, dass viele von ihnen starke und tiefe Glaubenselemente aufweisen.

Man kann diese Vielfalt nun als Möglichkeit und Potential für kirchliche und religiöse Angebote sehen, die Entwicklung zwischen 1991 und 2018 deutet aber in die Richtung einer anderen Interpretation.

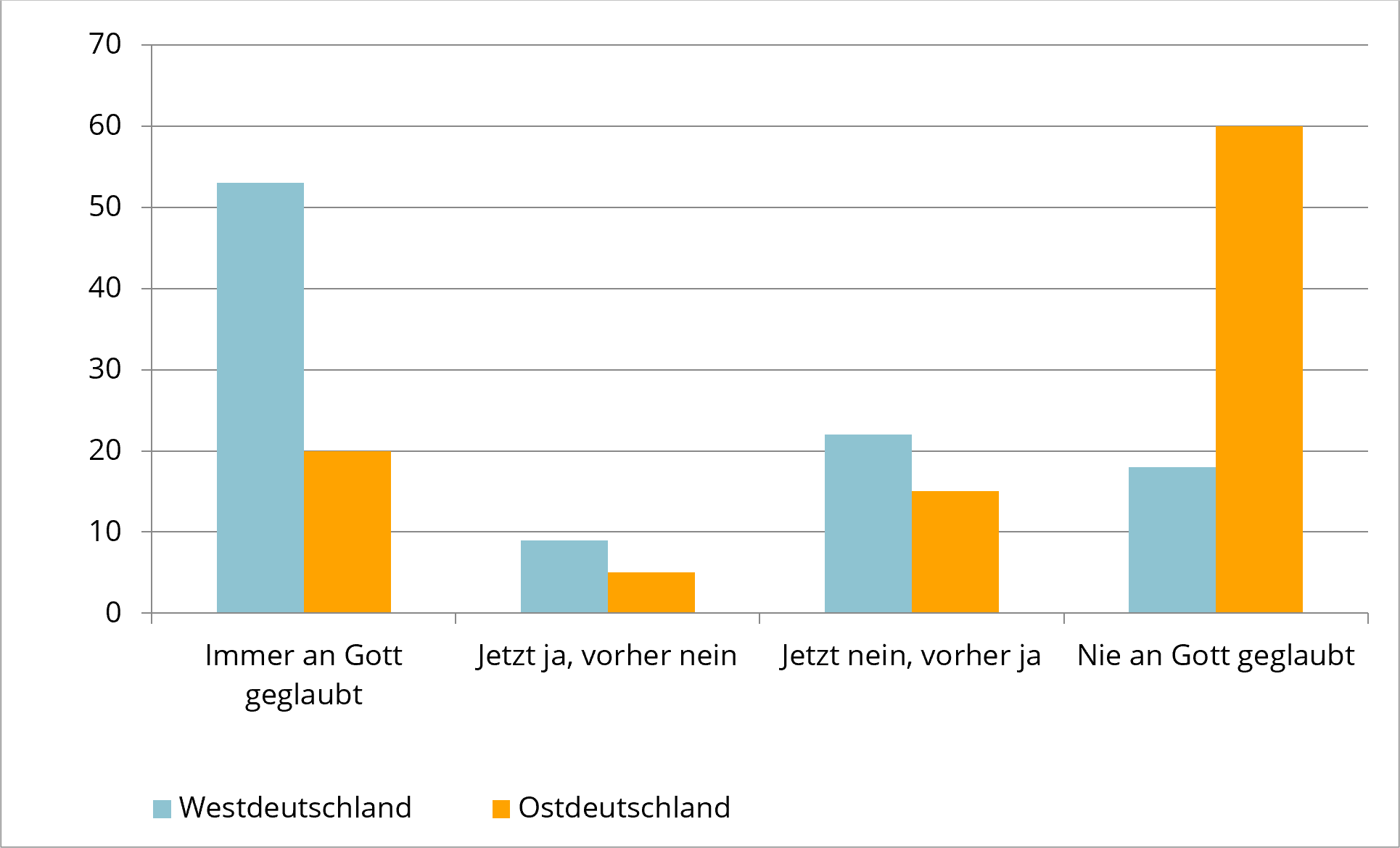

Man kann diese Vielfalt nun als Möglichkeit und Potential für kirchliche und religiöse Angebote sehen, die Entwicklung zwischen 1991 und 2018 deutet aber in die Richtung einer anderen Interpretation. Eher wahrscheinlich scheint eine Diffusion des Glaubens mit einer langsamen, aber kontinuierlichen Bewegung in Richtung Nicht-Glauben. Diese Entwicklung findet wenig bei Personen selbst statt, sie greift über den Generationenwandel. Der Prozess ist schnell erklärt: Nachfolgende Generationen werden sich immer unsicherer im Gottesglauben. Glaubten die Großeltern noch fest an einen für sie persönlichen Gott, sind sich deren Kinder schon unsicher und glauben vielleicht noch an ein höheres Wesen trotz Zweifeln oder manchmal. Ihre Kinder wieder fragen sich noch häufiger, wie man an Gott glauben soll, warum und was dies einem in dieser Welt bringt. Oft wissen sie nicht mehr, was sie glauben sollen, und ihnen ist es weitgehend egal, wenn sie nicht schon den Glauben aufgegeben haben. Und für ihre Kinder spielt Glauben gar keine Bedeutung mehr. Dies ist natürlich kein universaler und zwingender Verlauf. Religiöse Sozialisation kann diesem genauso entgegenwirken wie individuelle Entscheidungen für Gott. Aber diese schleichenden Abbruchprozesse führen zu einem langfristigen Verblassen des Gottesglaubens, der die in Abbildung 1 aufgezeigten Ergebnisse zeitigt. In diese Richtung zu verstehen sind auch die Ergebnisse in Abbildung 2. Sie repräsentieren die Antworten auf eine Frage nach der Selbsteinschätzung der Entwicklung des Gottesglaubens bei Personen.

Abb. 2: Entwicklung des Gottesglaubens in Prozent

Quelle: Eigene Berechnungen; Allbus 2018; zustimmende Werte in Prozent.

Neben der Bestätigung der Differenz zwischen West- und Ostdeutschland wird deutlich, dass die Bewegung stärker vom Glauben weggeht als zu ihm hin. Glauben wird vermutlich mit Blick auf die Differenzierung in Abbildung 1 als genereller Glaube (fester Gottesglaube, manchmal, trotz Zweifel, höhere Macht) erachtet. Entsprechend fällt der Wert hier auf den ersten Blick positiver hinsichtlich des Glaubens aus. Der Entwicklungstrend ist deutlich und zeigt in Richtung Säkularisierung. Variationen des Gottesglaubens zwischen Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Religionszugehörigkeit setzen den generellen Prozess nicht außer Kraft. Sie sorgen aber eben für Variationen eines insgesamt stetigen Prozesses.

Es wird deutlich, dass die Bewegung stärker vom Glauben weggeht als zu ihm hin.

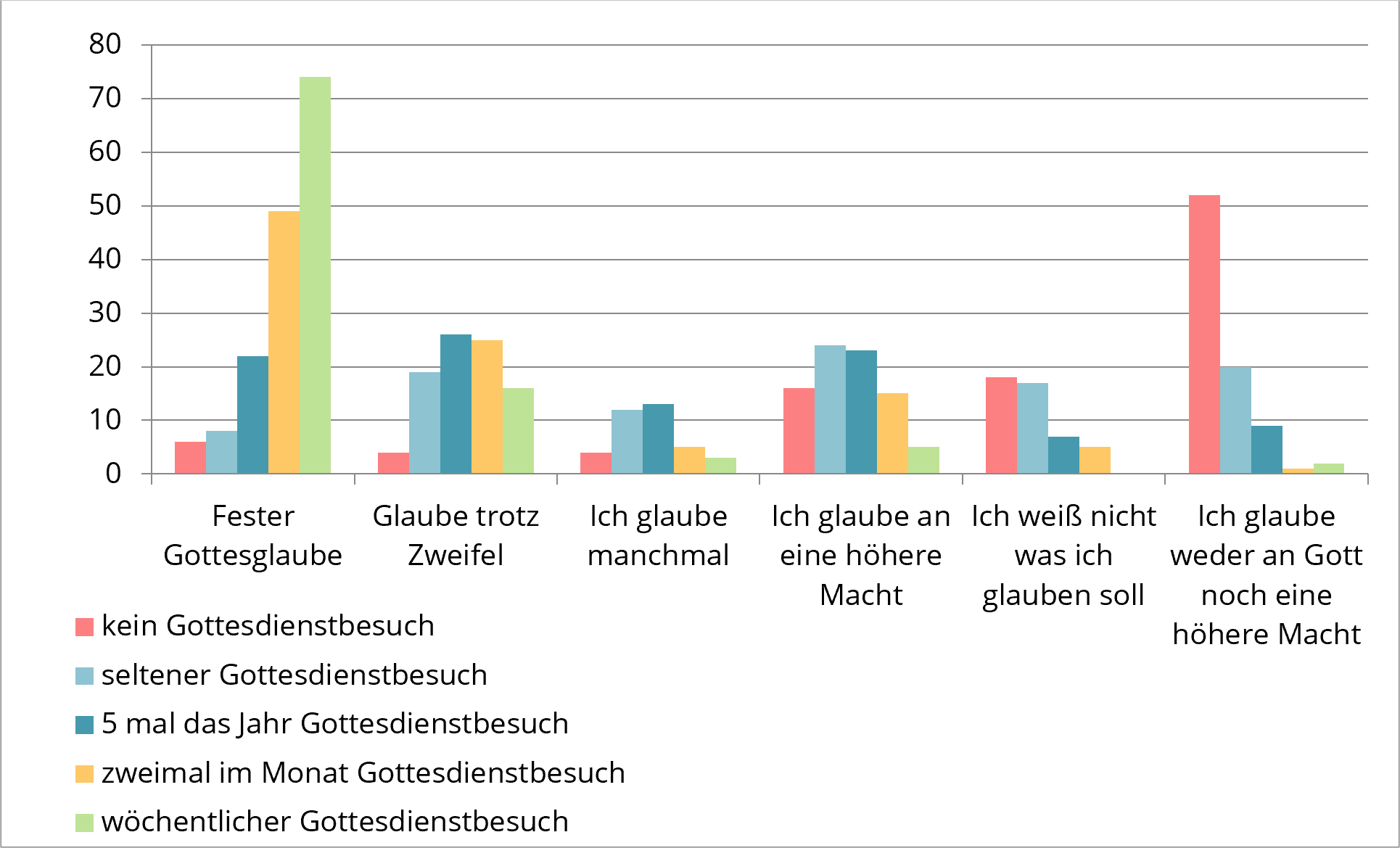

Der Gottesglaube ist eng an die Mitgliedschaft und religiöse Praktiken gebunden. Man könnte sagen, ohne einen Ort und Gemeinschaft für eine religiöse Praxis fällt es Menschen schwer, sich den Glauben an Gott zu erhalten. Solche Diffusionsprozesse wie oben dargestellt sind dann wenig überraschend, schrumpft ja die religiöse Kommunikation genauso wie das religiöse Wissen verbleicht. Diese engen Beziehungen zwischen dem Glauben an Gott und religiöser Praxis lassen sich relativ gut abbilden. Abbildung 3 zeigt an einem Beispiel die engen Beziehungen auf.

Abb. 3: Gottesglaubens und religiöse Praxis

Quelle: Eigene Berechnungen; Allbus 2018; zustimmende Werte in Prozent.

Mit der Häufigkeit des Gottesdienstbesuches nimmt auch ein überzeugter Gottesglaube in erheblichem Ausmaß zu. Zwar gibt es auch Menschen, die an Gott glauben und den Gottesdienst nicht besuchen, diese Zahl ist aber gering. Allein der Glauben an eine höhere Macht findet sich auch häufiger außerhalb des Gottesdienstbesuchs. Er kann als Zwischenposition auf dem Weg einer Distanz zur Kirche und dann verzögert auch einer Diffusion des Glaubens angesehen werden. Um glauben zu können, bedarf es eines Kernbestandes an religiösem Wissen und einer religiösen Gemeinschaft. Beides findet sich im kirchlichen Raum. Der Gottesdienst stellt dabei nur eine, allerdings eine häufig genutzte Möglichkeit des Aufhaltens im kirchlichen Raum dar.

Ohne einen Ort und Gemeinschaft für eine religiöse Praxis fällt es Menschen schwer, sich den Glauben an Gott zu erhalten.

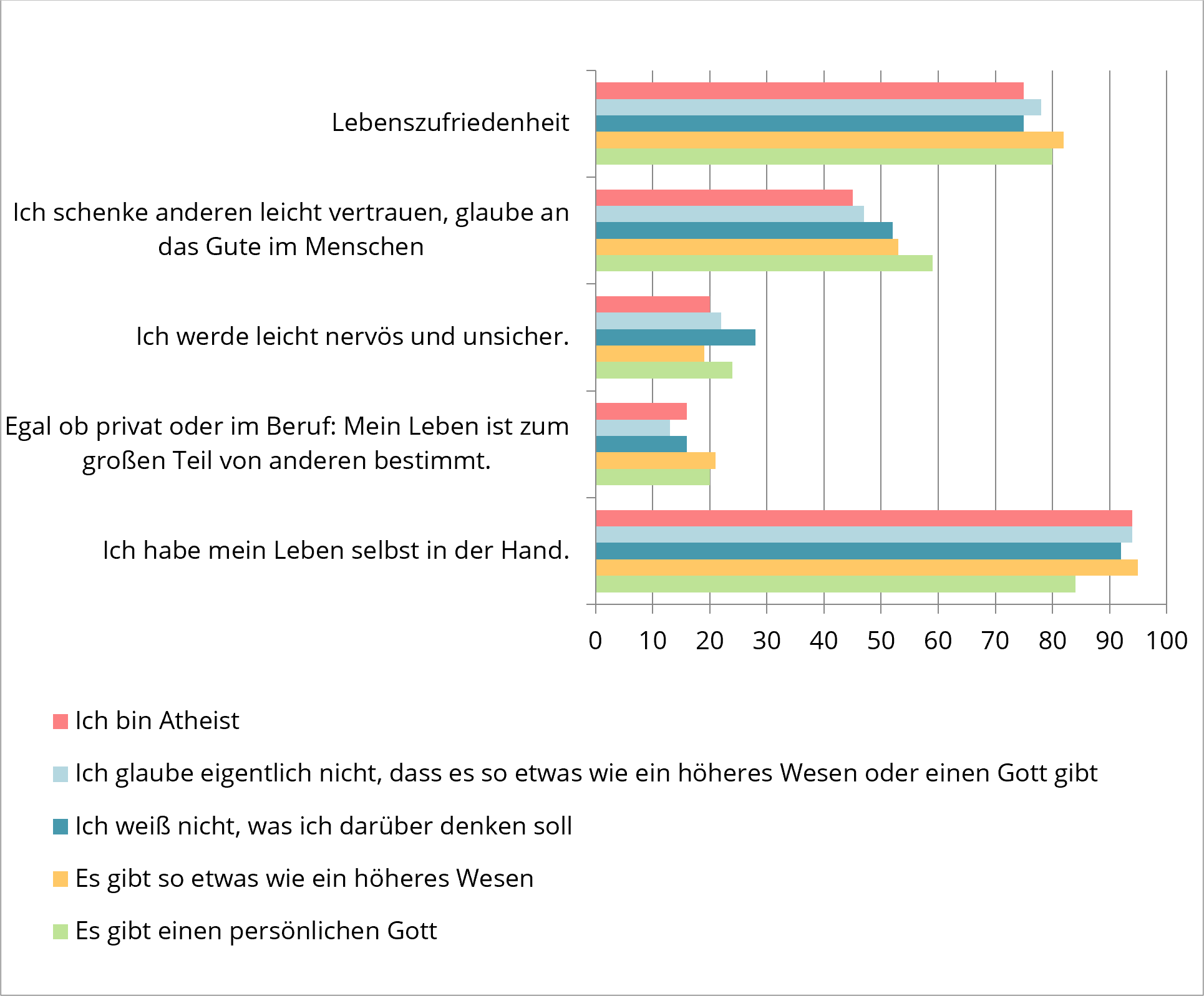

Was bedeutet dies nun für die Menschen, wenn ihr Gottesbild diffundiert? Hierzu kann man viele Überlegungen anstellen und verschiedene Bereiche in den Vordergrund rücken. Ob damit die entscheidende Bedeutung des Glaubens ausgemacht werden kann, ist sicher diskutabel. Eine Möglichkeit, einen grundsätzlicheren Blick zu erhaschen, ist zu sehen, inwieweit Werte oder persönliche Überzeugungen sich mit Blick auf die Formen des Glaubens unterscheiden.

Abb. 4: Gottesglauben und Persönlichkeit

Quelle: Eigene Berechnungen; Konid-2019-Umfrage; leicht veränderte Fragestellung zu den Formen des Glaubens; zustimmende Werte in Prozent.

In der Konid-2019-Studie besteht die Möglichkeit, sogenannte Kontrollüberzeugungen, also Vorstellungen darüber, ob man das Leben im Griff zu haben denkt, zu berechnen. Sie können durch Persönlichkeitsstrukturen ergänzt werden. Selbst wenn dies nur ein grober Blick auf die potentiellen Bezüge des Gottesglaubens mit persönlichen Überzeugungen darstellt, gibt es doch einen ersten empirischen Einblick in diese Beziehungen. Das Ergebnis ist wenig spektakulär. Menschen, die nicht an Gott glauben, sind nur geringfügig weniger zufrieden mit ihrem Leben als Menschen, die an Gott oder an eine höhere Macht glauben. Umgekehrt sind Kontrollüberzeugungen, also die Überzeugung, Kontrolle über das eigene Leben zu haben, in der Gruppe der an einen persönlichen Gott Glaubenden leicht niedriger. Dies mag vielleicht mit der Offenheit gegenüber einer steuernden Transzendenz zu tun zu haben, die der Glaube an Gott ist. Denn der Aussage, dass das eigene Leben durch andere bestimmt wird, wollen auch unter Gottesgläubigen nur 20 % zustimmen.

Einfach gesagt: Menschen können auch ohne Gott glücklich werden.

Was bedeutet dies nun für den Gottesglauben und seine Relevanz für den Menschen? Es scheint Menschen auch ohne den Glauben an Gott möglich zu sein, ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben zu führen. Wenn man nicht glaubt, stellt sich deswegen in der Regel kein Defizit oder das Gefühl eines Defizits ein. Einfach gesagt: Menschen können auch ohne Gott glücklich werden. Dieser Gedanke ist aus kirchlicher Sicht vielleicht schwer zu verkraften, bildet aber die Wirklichkeit ab. Zudem muss man davon ausgehen, dass der Glaube nicht vom Himmel fällt, sondern auch gelernt werden muss. Vielleicht geht mit dem Glaubensverlust anderes verloren, zum Beispiel bei einigen Gläubigen die Offenheit und das Vertrauen gegenüber anderen. Da dieses aber in großen Teilen auch in der Beteiligung in der christlichen Gemeinschaft gewonnen wird, lenkt dies den Blick wieder zurück zur Kirche. So wie Glauben ohne Kirche möglich, aber in größerer Verbreitung unwahrscheinlich ist, so kann der Glaube Menschen im Alltag helfen – aber sie können auch andere Wege finden. Das soll nicht bedeuten, dass der Glaube Menschen in Notlagen nicht helfen kann und ihnen nicht wichtig ist, nur dass andere Menschen dies gerade in den modernen Industriegesellschaften, wie Deutschland eine ist, auch anders sehen können. Dessen muss man als religiöser Mensch genauso gewahr sein wie als Kirchenleitung.