022015

Foto: Ewan McIntosh: University of Sunderland Creative Media student intensive (CC BY-NC 2.0), Bildausschnitt

Foto: Ewan McIntosh: University of Sunderland Creative Media student intensive (CC BY-NC 2.0), Bildausschnitt

Werkzeuge

Design Thinking

“Design is the act of seeing something we want to be better and then the activity of making it better.“ (Paul Pangaro, cyberneticlifestyles.com)

“Design is the drive in people, to device the course of action, in order to change it for the better” (Herbert Simon)

1. Der Design Thinking Ansatz1

Design Thinking bündelt unterschiedlichste Denkansätze und integriert eine Vielzahl von Methoden. Der Ansatz wird von vielen genutzt und ständig weiterentwickelt. Für das, was mit „Design Thinking“ gemeint ist, gibt es inzwischen viele unterschiedliche Definitionen. Der Begriff steht häufig für eine bestimmte Kultur im Umgang mit der Wirklichkeit:

„Design Thinking ist mehr als eine Strategie. Es ist eine Kultur des Denkens und Arbeitens, die größere Zusammenhänge aufdecken und sichtbar machen kann und gleichzeitig den Menschen, seine Wahrnehmung und Erfahrung und seine soziale und kulturelle Umwelt in den Mittelpunkt stellt“ (Verena von Beckerath in Plattner, Meinel, Weinberg, 59).

Andere Autoren sehen darin eine Grundhaltung (radikale Kundenorientierung in der Gestaltung von Produkten und Organisationen), ein Arbeitsprinzip (experimentelles Vorgehen bei der Gestaltung von Entwicklungsprozessen), eine Prozessarchitektur (iterative Abfolge divergenter und konvergenter Prozessschritte) oder ein Methodenset (umfangreicher Satz kreativer und innovativer Methoden).

„Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.” (Tim Brown, Präsident und CEO von IDEO, http://www.ideo.com/about/ [Stand: 01.07.2012])

Stets ist damit die Idee verknüpft, vom Menschen und seinen Bedürfnissen auszugehen, möglichst unterschiedliche Beobachtungsperspektiven einzunehmen und in einem kreativen Lernprozess neues Wissen und bessere (Problem-)Lösungen zu generieren.

Designprozessen sind wiederholte Abfolge divergenter und konvergenter Denkbewegungen

„Als generische Methode zur praxis- und nutzer-orientierten Generierung von Innovationen und Problemlösungen ist Design Thinking (im Sinne von Tim Brown) grundsätzlich zur Bearbeitung unterschiedlichster Design-Aufgaben geeignet. In der Tradition des Produktdesigns entwickelt, wird es heute auch zur Innovation auf organisatorischer Ebene eingesetzt und weist damit, ähnlich den Zukunftswerkstätten (vgl. e.g. Kuhnt, Müllert), Potenzial zur Lösung sozialer Probleme auf“ (Burghardt, Heckner, Kattenbeck, Schneidermeier, Wolff, 365).

2. Circulär-iterative Prozessarchitektur

Prozessarchitekturen gestalten Lernräume, in denen Menschen miteinander ihre Lernprozesse gestalten.

Mikrostruktur

Die Mikrostruktur von Designprozessen beschreibt Tom Brown als wiederholte Abfolge divergenter und konvergenter Denkbewegungen. Divergentes (kreatives) Denken öffnet den Suchraum, um Fragen, Ideen, Optionen… zu generieren, konvergentes (logisches) Denken strukturiert, gewichtet, wählt aus und bereitet so Entscheidungen vor (vgl. Guilford, 1967).2

In den Worten von Tim Brown:

“If the convergent phase of problem solving is what drives us toward solutions, the objective of divergent thinking is to multiply options to create choices (…) Linus Pauling said it best: ‘To have a good idea, you must have lots of ideas’ – and he won two Nobel Prizes” (Brown 2009, 67).

Makrostruktur (Stadien)

Hinsichtlich der Makrostruktur von Entwicklungs- und Innovationsprozessen unterscheidet Tim Brown drei Stadien (Brown 2008, 4f.). Es handelt sich dabei eher um „Räume“, in denen unterschiedliche Aktivitäten erforderlich sind, weniger eine vordefinierte und geordnete Abfolge von Schritten, die linear zu durchlaufen ist3:

Lineares Vorgehen führt selten zum Ziel. Es gibt nicht „das“ Ziel und „die“ Lösung. Umwege, Variationen und Fehler helfen, von der Wirklichkeit zu lernen, sich dem Ziel schrittweise kontrolliert anzunähern oder aber das Ziel selbst neu zu (er-)finden.

- Inspiration: In dieser Phase stehen Wahrnehmung, Motivation und Klärung der Frage- bzw. Problemstellung im Fokus.

- Ideation: In diesem Raum werden (Lösungs-)Ideen generiert, Modelle (Prototypen) entwickelt und an der Wirklichkeit getestet.

- Implementation: In diesem Stadium steht die Transformation und Umsetzung in die Organisation und den Markt im Mittelpunkt.

Schrittfolge (Phasen)

Betrachtet man den Ablauf von Designprozessen differenzierter, lassen sich sechs aufeinander bezogene Schritte erkennen, die ein Entwickler-Team zu durchlaufen hat:

- Verstehen („understand“)

Im ersten Schritt geht es für die Entwickler darum, die Fragestellung bzw. das Problem und deren Kontext (Organisation, Markt, Umwelt) und Geschichte (u.a. bisherige Lösungsansätze) präzise zu erfassen, nachzuvollziehen und nachzuzeichnen. Hierbei werden harte und weiche Faktoren berücksichtigt, mit dem Ziel, sich (gemeinsam) ein ganzheitliches, kognitiv-emotionales Verständnis der Organisation und ihrer Situation zu verschaffen. Ergebnis ist die sog „Design Challenge“, eine möglichst konkret und positiv formulierte Fragestellung als Arbeitsgrundlage für den weiteren Entwicklungsprozess.

- Beobachten („observe“)

In der Beobachtungsphase nehmen die Mitglieder des Teams die Perspektive der zukünftigen Nutzer für eine beabsichtigte Lösung ein. Dazu werden zunächst potenzielle Nutzer identifiziert und in ihrem Verhalten analysiert. Das ganze Programm der Verhaltens- und der Marktforschung kann hier zur Anwendung kommen. Dazu gehören Interviews und direkte Verhaltensbeobachtung ebenso, wie Instrumente aus der angewandten Milieuforschung (vgl. Kläden, Tools milieusensibler Pastoral) oder auch Sozialraumanalysen. Darüber hinaus begeben sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe selbst in die Rolle als Anwender und beschreiben ihre Erfahrungen.

- Perspektive („define point of view“)

In Phase drei werden die bisherigen Ergebnisse im Gesamtteam gesichtet, interpretiert und bewertet, mit dem Ziel, aus der Fülle von Informationen das Bedeutsame herauszufiltern, also Konvergenz herzustellen, um eine gemeinsame Wissensbasis für die weitere Bearbeitung zu gewinnen. Dies geschieht mit Hilfe spezieller, insbesondere auch analoger Methoden, z.B. der Definition eines idealtypischen Nutzers („persona“), der Erstellung einer Touchpoint-Matrix („Customer Journey Map“) oder der Anwendung von Rollenspielen („Investigative Probe“). In der abschließenden Synthese werden die gesammelten und gewichteten Informationen zur Problemstellung in ihrer Gesamtheit übersichtlich und anschaulich dargestellt.

Komplexe Zusammenhänge lassen sich viel eher analog (in Bildern, in Bewegung, …) als digital (in Sprache) erfassen. Daher spielen analoge Techniken im DT (Visualisierung/ Mapping, Erzählung/ Sketch/ Rollenspiel, Aufstellung/ Skulptur/ Skalierung etc.) eine wichtige Rolle.

- Ideengenerierung („ideate“)

Phase 4 markiert den Übergang vom Rezipieren zum Produzieren und Gestalten. Zunächst gilt es wieder, Divergenz herzustellen und möglichst viele Ideen zu generieren, z.B. mit Hilfe der Brainstorming-Methode oder anderer kreativer Instrumente. In dieser Phase ist darauf zu achten und mit geeigneten methodischen Mitteln sicher zu stellen, dass alte Denkmuster unterbrochen, gewohnte Pfade verlassen werden, um Raum für Neues zu schaffen. Dies ist umso wichtiger, je länger und erfolgreicher sich ein System in festen Schemata und Abläufen bewegt hat.

- Prototyp („prototyp“)

Ideen in Form von Gedanken genügen alleine nicht, um entscheiden zu können, in welche Richtung man weitergehen möchte. Sie müssen bereits in einem ganz frühen Stadium anschaulich werden, damit Anwender sie im weiteren Fortgang testen und bewerten können. Das geschieht mit Hilfe von sog. „Prototypen“, also Vorläufermodellen. Aus dem Ideenpool werden diejenigen Ideen mit dem stärksten Innovationspotenzial ausgewählt und in einer ersten Version konkretisiert. „Prototypen können Rollenspiele, Präsentationen, Zeichnungen oder in rudimentärer Form gebastelte Ideen sein. Alles ist zugelassen, um Mitarbeitern, Führungskräften oder anderen Stakeholdern einen konkreten Eindruck zu vermitteln, wie sich die neue Struktur, der erdachte Ablauf oder auch das Produkt im Unternehmen anfühlen und seine Wirkungen entfalten wird“ (Grots, Creuznacher, 18).

- Experiment („test“)

Ideen werden nicht lange diskutiert, Prototypen nicht ewig verfeinert. Sobald der Prototyp das Wesentliche der neuen Idee sichtbar und erlebbar macht, wird er unmittelbar getestet. Zielsetzung dieser Phase ist es, Wirkungen zu beobachten, Stärken und Schwächen der Idee kennenzulernen und Optimierungsansätze zu gewinnen. Getestet wird direkt beim späteren Nutzer bzw. Endverbraucher. Nur so – wenn der Kunde an der Entwicklung beteiligt ist – lassen sich valide Informationen für die Gestaltung einer nutzerfreundlichen Lösung gewinnen. Je kritischer die Nutzer in dieser Phase sind, desto wertvoller ist ihr Beitrag für den weiteren Entwicklungsprozess.

Die hier dargestellte Schrittfolge ist nicht linear, sondern circulär bzw. iterativ zu verstehen: Falls notwendig oder wünschenswert, kann man in der Bearbeitung vor oder zurückspringen. Häufig werden Schritte mehrfach durchlaufen, weil spätere Phasen neue Erkenntnisse bringen, die frühere Überlegungen tangieren und Justierungen erforderlich machen.

3. Kreatives Methodenset

Im Rahmen von Design Thinking kommen vielfältigste Methoden höchst unterschiedlicher Provenienz zur Anwendung. Entscheidend ist, wie sie eingesetzt werden.

Prinzipien/ Regeln

Ausgehend von einer Vielzahl möglicher Optionen folgt das konkrete methodische Vorgehen bestimmten Prinzipien bzw. Regeln, die sehr stark vom systemischen Denken inspiriert sind (vgl. Plattner, Meinel, Weinberg, 127-135):

- Methoden situativ (indikativ) einsetzen

Es gibt keine Methoden, die für jeden Anwender, jeden Kunden, jedes Problem… geeignet sind. Die Situation (Fragestellung, Kontext, Beteiligte…) ist entscheidend, welcher methodische Zugang sinnvoll („angezeigt“) ist.

- Circulär-prozesshaft denken und handeln

Lineares Vorgehen führt selten zum Ziel. Es gibt nicht „das“ Ziel und „die“ Lösung. Umwege, Variationen und Fehler helfen, von der Wirklichkeit zu lernen, sich dem Ziel schrittweise kontrolliert anzunähern oder aber das Ziel selbst neu zu (er-)finden.

- Alte Wahrnehmungs- und Denkmuster unterbrechen

Wahrnehmung und Denken bewegen sich meist in „geregelten“ Bahnen. Unsere mentalen Modelle (Senge, 213-250) entscheiden darüber, was wir sehen und wie wir denken. Um von bestehenden Pfaden abweichen und neue Perspektiven gewinnen zu können, müssen kognitiv-emotionale Muster unterbrochen und mentale Freiräume geschaffen werden.

Dynamische Kontexte erfordern eine dynamische Problemlösestrategie. Die Vorgehensweise im Design Thinking ist daher sehr strukturiert und zeitoptimiert. Es sollen möglichst schnell möglichst viele überprüfbare Optionen/ Prototypen generiert werden. Optimierung findet über Feedback statt.

- Fragen und Lösungen analog darstellen

Komplexe Zusammenhänge lassen sich viel eher analog (in Bildern, in Bewegung, …) als digital (in Sprache) erfassen. Daher spielen analoge Techniken im Design Thinking (Visualisierung/ Mapping, Erzählung/ Sketch/ Rollenspiel, Aufstellung/ Skulptur/ Skalierung etc.) eine wichtige Rolle.

- Masse und Tempo gehen über Perfektion

Dynamische Kontexte erfordern eine dynamische Problemlösestrategie. Die Vorgehensweise im Design Thinking ist daher sehr strukturiert und zeitoptimiert. Es sollen möglichst schnell möglichst viele überprüfbare Optionen/ Prototypen generiert werden. Optimierung findet über Feedback statt.

Bei Stickdorn (39) finden sich darüber hinaus die Prinzipien „Co-creative“, „Sequencing“ und „Evidencing“. Co-creation besagt, dass Design Thinking darauf ausgelegt ist, „die Stakeholder in den Designprozess“ mit einzubeziehen. Der Prozess selbst ist dann als eine „Abfolge von direkten und indirekten Interaktionen zwischen Kunden und Unternehmen“ zu konzipieren (Sequencing). Mit Evidencing ist gemeint, dass Fragestellungen, Ideen und Ergebnisse immer möglichst schnell auch physisch „begreifbar“, also anschaulich gemacht werden sollten.

Instrumente (Exemplarisch)

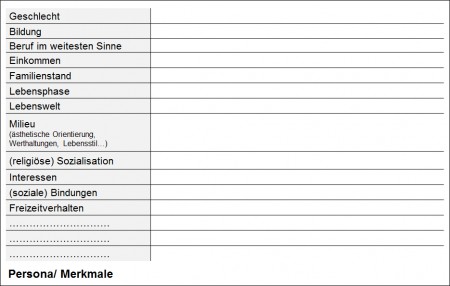

1. Persona

Personas sind Nutzerprofile oder Stereotypen. Unterschiedliche Nutzergruppen mit vergleichbaren Bedürfnissen und Verhaltensweisen werden in einem Cluster zusammengefasst, mit Hilfe eines Steckbriefs (Liste relevanter Merkmale) beschrieben und ggf. visualisiert (Grafiken, Fotos, Videos). Sie helfen im Verlauf eines Designprozesses immer wieder in differenzierter Weise die Kundenperspektive einzunehmen bzw. einzuspielen (Schwarzenberger in Stickdorn, 40). 4

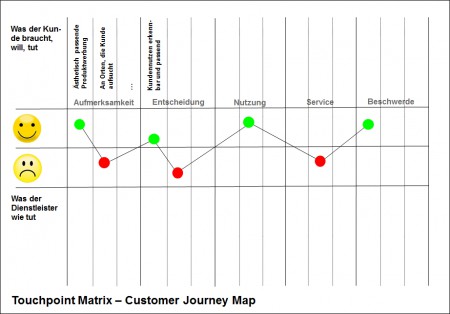

2. Customer Journey Map

Beispiel aus der kirchlichen Praxis:

Viele kirchliche Mitarbeiter/innen und Gläubige klagen, dass keine jüngeren Menschen zum Gottesdienst kommen. Man stelle sich die Situation konkret vor:

Was ist der erste Berührungspunkt für diesen jungen Menschen (sagen wir in einer ersten Annäherung im Alter zwischen 20 und 30 Jahren5)? Wo trifft er erstmals auf die Information? Wie wird er überhaupt darauf aufmerksam: Begeisterte Berichte in seiner Clique? Postings auf Facebook? Eine WhatsApp-Nachricht? Eine Twittermeldung? – Nichts dergleichen. Wo findet sich die Nachricht? Im Aushang vor der Kirche (was nicht sein Laufweg ist und den er sich nicht anschauen würde), im Pfarrbrief (den er nicht in die Hand nehmen würde, der ihn aber sicher ästhetisch nicht ansprechen würde), auf der Homepage (die er nicht besucht). Was der Adressat braucht, um auf das kirchliche Angebot überhaupt auch nur aufmerksam zu werden, taucht in seiner Kommunikationswelt in aller Regel nicht auf. Was der Adressat braucht und was ihm angeboten wird klafft weit auseinander. Oder anders: Der junge Mensch hat praktisch überhaupt keine Chance, auf das kirchliche Angebot aufmerksam zu werden.

Die Ergebnisse werden abschließend in die Matrix eingetragen: (1) betrachteter Aspekt (z.B. Kommunikationsmedien), (2) Erwartung des Kunden (z.B. Facebook), (3) Merkmal des Angebots (z.B. Pfarrbrief), (4) Bewertung (roter Punkt oder Minuszeichen in der betreffenden Spalte neben dem zutreffenden Smiley).

Angenommen, der interessierte Mensch würde zufällig auf die Information zum Gottesdienst stoßen. Was motiviert ihn, wie kommt er zu seiner Entscheidung, ihn besuchen zu wollen? Auch dies ist ein wichtiger Touchpoint, ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu Nutzung. Welche Entscheidungshilfen braucht der junge Mensch: Das Ereignis muss „hipp“ sein, er muss dort seinesgleichen treffen. Dazu muss der Rahmen stimmen: das Image des Anbieters („moderner Laden“), die Zeit (Freitag/ Samstag ab 23.00 Uhr), die Location („cool“ oder „stylish“, „Ikea“ oder „schrill“, je nachdem). Es muss erkennbar sein, was ihn erwartet und das muss stimmen (Relevanz haben): Grenzerfahrung, Kunstgenuss, Chillen, … Was erwartet den jungen Menschen in der Regel: eine Gruppe von Menschen 60+, ein (aus der Perspektive des jungen Menschen und seiner Peergroup) desaströses Image, eine Gottesdienstzeit, die überhaupt nicht in den Lebensrhythmus passt, …

Man kann die „Reise“ fortsetzen und die inneren Bilder dazu, was der junge Mensch braucht bzw. erwarten würde, und das, was ihm faktisch angeboten wird, miteinander vergleichen: Der Weg zur Kirche, die Ankunft vor der Kirche, der Eingangsbereich, der Schriftenstand, die Anordnung des Mobiliars, die Kommunikation im Gottesdienst, die Sprache und Ästhetik des Priesters, die Musik, …

Jeder reale oder virtuelle Berührungspunkt wird überprüft und im Blick auf die Übereinstimmung zwischen Erwartung des Adressaten und Qualität des Angebotes bewertet. Das Ergebnis wird – wie beschrieben – in die Matrix eingetragen. Am Ende hat man ein Gesamtprofil des Weges und kann unmittelbar erkennen, wo die Schwachpunkte liegen. Im Beispiel gäbe es wahrscheinlich in den meisten Fällen einen Punkt beim Trauersmiley :-(.

Die Touchpoint Matrix eignet sich in besonderer Weise in Verbindung mit anderen Instrumenten des Design Thinkings vorhandene Angebote differenziert auf die Relevanz für potentielle Adressaten zu überprüfen und zu justieren. Die Methode ist auch sehr gut einzusetzen, um neue, innovative Angebote zu generieren und experimentell zu erproben.Nur dann, wenn – in einer Zukunft, die unsicher ist – (neben neuen Bildern) Alternativen anschaulich erkennbar werden, kann man bisherige inadäquate Lösungen loslassen.

3. Investigative Probe

Die Investigative Probe hilft dabei, Alternativen zu entwickenl. Es handelt sich um eine besondere Form des Rollenspiels. Sie dient dazu, wie in einem Filmset, kritische Situationen oder Variationen eines Vorgangs (z.B. ausgehend von einer Fehleranalyse oder einer Touchpoint-Matrix) mehrfach hintereinander in differenzierter Form und wechselnder Besetzung durchzuspielen und die Wirkung auf Beobachter in unterschiedlichen Rollen („reflecting teams“) wahrzunehmen. Auf diese Weise können in der Phase des Prototypings Verhaltensweisen kundennah erprobt und moduliert werden.

4. Bilanz

Relevanz muss immer wieder neu hergestellt werden, weil sich die Menschen verändern. Neue Lösungen können nicht deduktiv aus Bestehendem hergeleitet werden. Erneuerung geht nur mit einer Grundhaltung, die Unterschiede und Differenzierungen (damit Abweichungen und Fehler) zulässt, initiiert, fördert und unterstützt. Innovation erfordert darüber hinaus ein sorgfältig geplantes induktiv-experimentelles Vorgehen, um systematisch alternative Lösungsoptionen zu generieren und auf ihre Wirkungen hin zu erproben. Nur dann, wenn – in einer Zukunft, die unsicher ist – (neben neuen Bildern) Alternativen anschaulich erkennbar werden, kann man bisherige inadäquate Lösungen loslassen. Design Thinking bietet ein Instrumentarium, genau dies zu tun.

„Nur diejenigen, die vom Pfad abweichen, die experimentieren, Neues ausprobieren und dabei auch Fehler machen, können – systemisch gesehen – substantiell dazulernen.“ (Dessoy, Lames, 35).

- Der Beitrag basiert auf dem Artikel Dessoy, V., Design Thinking – Organisationskultur und Innovationsmethode, in: ders., G. Lames (Hrsg.), „Siehe, ich mache alles neu“ (Off 21,5). Innovation als strategische Herausforderung in Kirche und Gesellschaft, Trier 2012, 183-199.

- Jede gute Moderation ist im Kern eine Abfolge dieser beiden Denkbewegungen (Ziele sammeln/auswählen, Themen differenzieren/ gewichten, Ideen entwickeln/ bewerten…).

- Der Dreischritt findet sich ähnlich auch in der Zukunftswerkstatt. Dort spricht man von Kritikphase, Visionsphase und Projektphase (vgl. Kuhnt, Müllert, 2000). Der Ansatz deckt sich mit Sternbergs Theorie, wonach menschlichem Denken und Problemlösen analytische, kreative und praktische Fähigkeiten zugrunde liegen (Sternberg).

- Die Sinus-Milieus können als empirisch fundierte Personas auf gesamtgesellschaftlicher Ebene verstanden werden. Sie werden häufig in Innovations- und Produktentwicklungsprozessen eingesetzt. Vgl. hierzu die Ergebnisse der Milieustudie „Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus Milieus® 2005“ (Medien-Dienstleistung GmbH, 2006) einschließlich der Folgestudien. Vgl. Tobias Kläden, Tools milieusensibler Pastoral

- Nähere Auskunft würde eine Persona-Beschreibung geben, wie sie oben dargestellt wurde