Praxis

Neu beginnen, ganz neu

Veränderung: Wann und wie können wir neu beginnen?

Natürlich kann ich „einfach machen“, etwas Neues anfangen, die Idee ist da und ich lege los. Doch anscheinend ist es nicht so einfach, zumindest lässt eine umfassende Ratgeberliteratur im deutschen Buchhandel dies vermuten. In diesem Beitrag möchte ich kurz einige Hilfestellungen aus der Praxis darstellen.

Ich unterscheide zwischen zwei Ebenen: Neues beginnen für mich selbst (Mikro-Ebene) und Neues beginnen, das über meinen persönlichen Bereich hinausgeht, eine Veränderung, die nicht nur mich selbst betrifft (Meso- und Makro-Ebene). In beiden Fällen liegt der Beginn auf der Mikro-Ebene.

Mikro-Ebene – bei mir selbst anfangen

Wie kann ich denn nun neu beginnen? Der Entschluss, der Wille, etwas neu zu machen, hilft, in Bewegung zu kommen. Es wirklich wollen. „Wer etwas will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe“ (Albert Camus). Angenommen, die ausreichende Motivation hätte ich und wüsste auch, warum das Vorhaben – für mich – wichtig ist1. Reicht das? Das Ziel nach der SMART-Regel formulieren? Manchmal kann ich das Ziel vielleicht nicht so beschreiben, dass es automatisch erreicht wird.

Der Entschluss, der Wille, etwas neu zu machen, hilft, in Bewegung zu kommen.

Das Zürcher Ressourcen Modell2, entwickelt von Maja Storch und Frank Krause, integriert die eigenen Gefühle und Affekte in den persönlichen Veränderungsprozess: Im Laufe des Prozesses wird mittels somatischer Marker die neue Situation wirklich anziehend. In der Methode wird das sogenannte „Vorbewusste“ genutzt, um das eigene Ziel sichtbar zu machen und mit Unterstützung anderer – eines Coaches oder einer Gruppe – eine Formulierung zu finden, die stimmig ist und sich im wahrsten Sinne des Wortes „gut anfühlt“. Am Ende der Methode stehe ich mit einer Vielzahl von Ressourcen und mentaler Vorbereitung auf dem Weg an mein Ziel, das wirklich anziehend wirkt3. Hier wird also die Erkenntnis genutzt, dass allein das Bewusstsein zur Veränderung nicht ausreicht, sondern dass ein Verlangen danach entstehen muss, welches mit dem Wissen und Können bezüglich des Wegs dorthin übereinkommen muss4. Für weitere Informationen zum Thema Können verweise ich an dieser Stelle auf fachliche Trainings bis hin zum Coaching für das Selbstvertrauen.

Wie kann ich es mir außerdem leicht machen, um vom innigen Wunsch zur Handlung überzugehen?

Vom richtigen Zeitpunkt

Kürzlich ist dazu ein meines Erachtens sehr lesenswertes Buch von Dan Pink erschienen: „When. Vom richtigen Zeitpunkt“5. Pink untersucht den Einfluss des Zeitpunkts auf den Erfolg eines Vorhabens, für den Beginn, die zeitliche Mitte des Vorhabens und den Abschluss. Die eigene Entschlusskraft und die Qualität von Entscheidungen hängt demnach unter anderem von der Phase des eigenen Bio-Rhythmus ab: Schlechte Entscheidungen werden tendenziell in der Abschwungphase getroffen – bei Frühaufstehern beispielsweise am frühen Nachmittag. Bessere Entscheidungen fällt man in der ersten Hochphase – bei Frühaufstehern und „Mischtypen“ am frühen Morgen. Außerdem helfen seiner Forschung nach sogenannte zeitliche Wegmarken („temporal landmarks“) beim Neubeginn: Tage mit besonderer Aufmerksamkeit im Jahr – Dan Pink kommt auf 68 Gelegenheiten! Hier eine Auswahl:

- Erster Tag des Monats

- Alle Montage

- Erster Tag der Jahreszeit (Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter)

- Nationalfeiertag

- Tag eines wichtigen religiösen Fests oder Zeit (Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Passa, Laubhüttenfest, Zuckerfest, Beginn des Ramadans, Beginn der Fastenzeit, …)

- Meinen Geburtstag

- Geburtstag eines Nahestehenden

- Erster Schultag, neues Semester

- Erster Tag im neuen Job

- Der Tag nach einer Abschlussprüfung

- Erster Tag nach der Rückkehr aus dem Urlaub

- Jahrestag der Hochzeit, Kennenlernen, …

- Jahrestag Beginn neuer Job

- und ich ergänze: wenn ich diese Ausgabe futur2 gelesen habe

… und wenn der Start nicht gut war? Es einen Fehlstart gab? Pink empfiehlt, einfach die nächste Gelegenheit für einen Neustart zu nutzen, d.h. eine andere zeitliche Wegmarke, zu wählen, vielleicht verbunden mit einem Ritual. Und im besten Fall könnte der nächste Fehlstart mit einem sogenannten „Premortem“ vermieden werden. Es geht darum, sich zu Beginn eines Vorhabens oder einer neuen Phase, vorzustellen, wie es ist, wenn ich das Ziel erreicht habe. Pink bringt ein Anwendungsbeispiel aus einem Krankenhaus, in dem vor jeder Operation mit dem gesamten Operationsteam ein „Premortem“ durchgeführt wird. Hier wird vor dem ersten Schnitt gemeinsam vorgedacht, was während der Operation alles passieren könnte und wie darauf gut reagiert oder es verhindert werden kann. Laut diesem Beispiel gab es in der Folge erheblich weniger Fehlstarts.Allein das Bewusstsein zur Veränderung reicht nicht aus, sondern ein Verlangen danach muss entstehen.

Meso-Ebene – den Kreis größer ziehen

Und wenn es bei unserem Vorhaben um etwas Größeres geht, Neues, das ich gemeinsam mit anderen in die Welt bringen möchte? Dann reicht es natürlich nicht aus, dass ich bei mir selbst anfange – ich brauche Unterstützung, ein Kernteam, das mit mir – zumindest einen Teil des Wegs – geht. Und schließlich soll das Vorhaben vielleicht zu einer Bewegung werden, über das Kernteam hinaus. Wir wollen den Kreis größer ziehen!

“Purpose is the invisible leader” – Mary Follett Parker

Auch hier wird das dringende Bedürfnis als Auslöser genutzt. Damit dieses Kernteam gemeinsam in die gleiche Richtung geht, schärft dieses Team bei (mehreren) ersten Treffen den Bedarf („Need“) und klärt den Sinn und Zweck („Purpose“). Empfehlen möchte ich hier die zahlreichen Werkzeuge aus dem Art of Hosting, die partizipative Führung und Kokreation effektiv unterstützen und sogar hervorbringen können6. Mit Hilfe des Frameworks der Chaordic Stepping Stones7 werden neben Bedarf („Need“) und Sinn & Zweck („Purpose“) auch Prinzipien der Zusammenarbeit geklärt. Grundlegend ist dann die gemeinsame Einladung an einen größeren Kreis, um die nächsten Schritte dort schon gemeinsam zu gehen.

Voran!

Und wenn es dann an die ersten oder nächsten Schritte geht, bietet sich bei komplexen Vorhaben8 emergentes und iteratives Arbeiten an. Damit verbundene Konzepte wurden zum Teil schon in früheren Ausgaben futur2 unter dem Stichwort Effectuation behandelt. Außerdem verweise ich auf agile Methoden und dem PDCA-Zyklus9, das heißt iterieren, neu justieren … und vor allen Dingen sich selbst in Schwung halten.

In Schwung bleiben – das Ende im Blick

Sich das Ende (bei Dan Pink: des Vorhabens) vor Augen zu führen, unterstützt das Gefühl der Dringlichkeit und anscheinend auch den Schwung zu erhalten: Erst wenn ich mir das Ende vor Augen führe, komme ich wieder in Schwung. Dies funktioniert natürlich nur bei Vorhaben, bei denen wir tatsächlich ein Ende vor Augen haben. Bei Bedarf unterstützt zumindest ein Meilenstein oder ein Etappenziel10. Haben Sie sich schon ein Zieldatum gesetzt?Haben Sie sich schon ein Zieldatum gesetzt?

Den Überblick behalten

Jetzt bin ich motiviert, habe die ersten Schritte getan und mein Kernteam gefunden. Angenommen, ich habe nicht nur ein einziges Vorhaben, sondern im Zusammenspiel mit den Anforderungen des Alltags eine (große) Zahl an Vorhaben. Wie kann ich da den Überblick behalten? Die Buchsuche liefert mehr als 4000 Ergebnisse zum Thema Selbstmanagement. Hier der Hinweis auf einen immer noch guten Klassiker: Getting things done von Dave Allen11. Seine Methode lohnt sich auszuprobieren, wenn der Überblick im Alltag fehlt und der Weg zwischen Chaos und Ordnung mehr Kontrolle braucht12.

Verändern wir die Welt …? Los!

Der Titel des Beitrags ist Inspiriert von der Musikgruppe Ruhama (1992, 2003) „Da berühren sich Himmel und Erde“

Praxis

Responding to change over following a plan – Agilität als Einstellung und Scrum als Methode

Gelernt habe ich Theologie und ich bin als Berater und Coach im agilen Kontext bei einem (softwarelastigen) Maschinenbauer tätig. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Alles und nichts: In meinem Beruf spielt Gott keine Rolle, aber ich begleite Menschen dabei, (in ihrem Arbeitskontext) selbstwirksam zu werden und als Subjekte in komplexen Kontexten wertvolle Beiträge zu einem größeren Ganzen zu leisten. Im folgenden Artikel möchte ich aus meiner Sicht die wesentlichen Elemente dessen erläutern, was eine agile Arbeitsweise ausmacht und dies einmal am Beispiel der konkreten Methode Scrum ausbuchstabieren.

Das Wort Scrum („Gedränge“) stammt aus dem Rugby. Scrum als Framework (https://de.wikipedia.org/wiki/Framework) bezeichnet heute eine Methodologie für die agile Entwicklung von Produkten, insbesondere Software. Die Wurzeln von Scrum reichen beispielsweise zum TPS (Toyota Production System) und weiteren Vorläufern zurück, deshalb trifft die Engführung auf Software eigentlich von Beginn an nicht zu. Das Modell konnte dort zwar seine Bekanntheit erlangen, aber seine Anwendung ist längst nicht mehr nur im Softwarebereich üblich und sinnvoll.

Ein prägnanter Blick auf das Wesen und – wie ich finde – auch das Menschen- und Weltbild der Agilität in knappen Sätzen ist im “Agile Manifesto” von 2001 enthalten:

“We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools

Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation

Responding to change over following a planThat is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.”13

Wenn wir umgangssprachlich von Agilität sprechen, dann meinen wir damit körperliche und geistige Wendigkeit. Agilität insbesondere im Kontext von menschlicher Kooperation bezieht sich meines Erachtens genau auf die letztgenannte, geistige Wendigkeit. Im Jargon heißt das Ganze dann “agiles Mindset”, also das existentielle Fürwahrhalten (vgl. „Glaube“) bestimmter Prinzipien und Praktiken, wie wir ein Problem in einem bestimmten Umfeld zu einem gewissen Zweck erkennen, analysieren und lösen können, bzw. wie wir einen Berg von Problemen in lösbare und sinnvolle Teile zerbrechen.

In diesem Sinne prägen bestimmte Fragestellungen eine agile Arbeitsweise: Um eine Fährte, einen Entwurf zu bewerten, fragen wir “is it good enough for now?”. Agil planen heißt, die Dinge nicht vom Ende her zu planen, sondern auf ein Ende hin. Planen lässt sich in komplexen Umfeldern ja fast nur “auf Sicht”, alles andere kann man vorbereiten, aber nicht planen. Dieses Ende ist als eine Vision zu denken, die wir jeweils für den Moment durchbuchstabieren, denn weder ist die Zukunft vorhersag-, noch exakt, durch vollständige Kontrolle der Umweltbedingungen, präzise und zielgerichtet gestaltbar. Natürlich gibt es Umfelder, deren geringere Komplexität mit gewissen Erfahrungswerten besser beherrschbar ist, wobei auch hier selten 100 % alles nach Plan verläuft (“nicht nach Plan” bedeutet dabei nicht, dass das Vorhaben ohne Erfolg bleibt!). Die Frage, ob es etwas für den Moment ausreichend sei, hilft uns diszipliniert Entscheidungen jeweils nach gegenwärtigem Wissensstand und mit der minimal “lebensfähigen” Konkretisierung zu fällen. Daneben ist diese Frage auch für den jeweils umzusetzenden Umfang entscheidend. Hier fällt mir das Schlagwort “clean up as you go” ein: Welche Maßnahmen können für ein kleineres Inkrement gesetzt werden, um bestmögliche Qualität, d.h. möglichst wenig Korrekturen in der Zukunft vornehmen zu müssen.Agil planen heißt, die Dinge nicht vom Ende her zu planen, sondern auf ein Ende hin.

Auf der Suche nach der Wurzel (root cause) eines Sachverhalts gibt uns die Frage “why?” wertvolle Hinweise. Gleichzeitig ist dies auch der Kern der erwähnten Vision. Warum tun wir, was wir gerade tun? Die Vision ist deshalb entscheidend, weil in einer nicht kontrollierbaren Umwelt nur dann produktiv auf eine Veränderung reagiert werden kann, wenn das „wozu“ unseres Tuns transparent ist, also konkrete Entscheidungen und konkretisierte Handlungen mit einem übergeordneten Ziel in Beziehung gesetzt werden.

Ist alles so eingerichtet, dass Fehler möglichst früh erkannt werden?

Kritisch ließe sich einwenden, ob hier nicht die Gefahr einer Verzettelung gegeben sei. Natürlich sind kurzfristige Entscheidungen nicht so langfristig thttp://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.htmlransparent wie ein großer Plan, aber sie haben einen entscheidenden Vorteil: Durch kleinteilige, auf ein größeres Ganzes ausgerichtete Entscheidungen, die möglichst schon in einer minimalen Umsetzung lebensfähig sind, entsteht schnell Fläche, gegen die strukturiert und regelmäßig Feedback eingeholt werden kann. Fehler zu machen ist unvermeidlich, es geht schlicht darum, sie möglichst früh möglichst sichtbar zu machen. Ein Fehler ist eine Abweichung zwischen einem erwarteten und einem tatsächlichen Verhalten bei einem bestimmten Vorgehen, d.h. auch “das haben wir uns anders vorgestellt” ist ein Hinweis auf einen Fehler, einen Bug. In diesem Sinne ist “do you fail fast?” die letzte Fragestellung: Ist alles so eingerichtet, dass Fehler möglichst früh erkannt werden? Werden Fehler, möglichst ohne größere Umbauten, früh bereinigt, werden keine technischen Schulden aufgenommen, d.h. die Kosten des Umbaus und etwaiger späterer Korrekturen sinken oder entfallen.

Auf dem Weg zur Erfüllung einer Vision treffen wir auf Probleme, oder positiver “Herausforderungen”, also Ereignisse, die wir nicht ignorieren können. Probleme werden durch Agilität nicht weniger anspruchsvoll, aber mittels eingangs entfalteten Fragestellungen werden Probleme zerbrochen in lösbare Pakete mit inhärenter Erfolgskontrolle, die qualitativ gut umgesetzt werden. So nähert sich das Verhalten des angestrebten Produkts durch enge Zyklen der Inspektion und Adaptierung schrittweise (“iterativ”) dem gewünschten an. Möglich wird dies durch schrittweises Zusammenfügen (“inkrementell”) von Einzelteilen zu einem jeweils lebensfähigen Ganzen, das jeweils mit jedem Inkrement verifiziert und ggf. korrigiert wird.

Probleme werden durch Agilität nicht weniger anspruchsvoll, aber mittels eingangs entfalteten Fragestellungen werden Probleme zerbrochen in lösbare Pakete mit inhärenter Erfolgskontrolle, die qualitativ gut umgesetzt werden.

Die hier von mir hier skizzierte Dualität zwischen sogenannten “klassischen Projektmanagement” und dem hier insbesondere dargestellten agilen Ansatz ist eine künstliche. In der Praxis werden häufig Mischformen und Ansätze beider Welten zu finden sein, je nach Anforderung. Im beruflichen Kontext kenne ich die Fragestellung “ist dieses Vorgehen oder jenes agil oder gar agiler als ein anderes” sehr gut. Solche Fragen wirklich abschließend zu beantworten, wäre ein klares Anti-Pattern (also ein Ansatz, der schon von Beginn an am Problem vorbeizielt), da jede spezifische Situation einer spezifischen Antwort bedarf, die aus einem breiten Werkzeugkasten auszuwählen ist. Was jetzt und hier das richtige ist, kann man durchaus im Voraus verbindlich festzulegen versuchen, aber Menschen finden Umwege. Scrum (Agilität allgemein) gleicht, ernst genommen, einer öffentlichen Grünfläche, bei der man auf die Anlage von Wegen von vornherein verzichtet. Die Normierung, d.h. dass Anlegen gepflasterter Wege erfolgt genau dann, wenn durch die Trampelpfade ausreichend sichtbar wird, welche Wege tatsächlich von realen Fußgängern in Anspruch genommen werden.

Nach diesen Gedanken lässt sich agiles Arbeiten als wie folgt zusammenfassen: Der Plan deckt nie alles ab, was passieren kann, manchmal rechnet der Plan nicht mit Chancen (aber auch Problemen), die sich ergeben können. Deshalb ist es besser, kleine “Häppchen” mit hoher Qualität zu bauen und rasch zu liefern, die gegen einen klaren Anwendungsfall getestet werden können: Funktioniert es, generieren wir die nächste Idee, funktioniert es nicht, ändern wir es, bis es funktioniert. Fortschritt wird durch funktionierende Produkte gemessen, die Unsicherheit wird schrittweise reduziert. Wenn man strikt einem Plan folgt, bekommt man in der Zukunft, was man in der Vergangenheit geplant hat, wenn man einem Leitstern folgt und diszipliniert, aber mutig und kreativ Entscheidungen in dessen Geist fällt, bekommt man mit signifikant höherer Wahrscheinlichkeit am Ende das, was man auch braucht.

Ganz knapp:

1. Verkürze die Distanz zwischen Problem und Problemlösern.

2. Ersetze Druck durch Sog und Kontrolle durch Vertrauen.

3. Mache kleine Schritte und bewerte diese ehrlich.

4. Korrigiere Fehler, sobald sie erkannt wurden.

Das Scrum-Framework in Grundzügen14

Rollen

Scrum basiert auf dem Dreiklang „Transparenz – Inspektion – Adaption“ und auf drei Rollen, die miteinander arbeiten, um über bestimmte Rituale / Aktivitäten iterativ bestimmte Artefakte inkrementell zu generieren. Auf Deutsch: Es gibt festgelegte Aktivitäten (d.h. Termine), die jeweils in einer Timebox stattfinden. Diese Zeitvorgabe wird sehr ernst genommen. Jeder soll Verantwortung für die optimale Nutzung der Timebox übernehmen, d.h. die im jeweiligen Kontext relevantesten Informationen priorisiert zum Besten geben.

Die Termine dienen entweder dem Zweck, Transparenz herzustellen, also für den Moment einen einheitlichen Wissensstand herstellen, dem Zweck, die so sichtbar gewordenen Informationen zu bewerten oder dem Zweck aufgrund dieser Informationen Veränderungen zu initiieren. Ergebnisse der Termine fließen entweder in Produkt oder Arbeitsweise ein und werden als Artefakt fixiert. An den Terminen sind verschiedene Rollen beteiligt, dies sind im im Einzelnen:Wenn man strikt einem Plan folgt, bekommt man in der Zukunft, was man in der Vergangenheit geplant hat, wenn man einem Leitstern folgt bekommt man mit signifikant höherer Wahrscheinlichkeit am Ende das, was man auch braucht.

Product Owner

Die erste Rolle ist der Product Owner (=PO), also die Person, die für den geschäftlichen Wert (und damit die Ausgestaltung) eines Produktes verantwortlich ist, die er von verschiedenen Stakeholdern erhebt und harmonisiert. Im Hintergrund kann hier durchaus ein Team agieren, welches ihr oder ihm zuarbeitet, nach außen soll jedoch eine Person accountable sein, d.h. über Einträge und Änderungen am Product Backlog (= Summe aller bereits bekannten oder geahnten Forderungen an ein zu erstellendes Produkt) verantwortlich und rechenschaftspflichtig sein.

Mitglied des Entwicklungsteams

Die zweite Rolle ist die des Mitgliedes des Entwicklungsteams, das für die Umsetzung responsible ist, das Team soll sich selbst organisieren, interdisziplinär / cross-functional aufgestellt sein, also über alle Fähigkeiten verfügen, die zur Erstellung eines Produktinkrements nötig sind. Ungeachtet ggf. einzelnen Teammitgliedern zugeschriebener Domänen obliegt dem ganzen Team die Verantwortung für die erfolgreiche Lieferung von Produktinkrementen.

Um die optimale Teamgröße zu bestimmen, kann man folgende Übung zur Hand nehmen: Mit Pinnadeln repräsentiert man auf einer Pinnwand die beteiligten Personen und verbindet diese mit Linien, beginnend mit zwei Personen. Nach und nach nimmt man eine weitere Person (= Nadel) hinzu und ergänzt die Linien. Ab einer gewissen Personenzahl kippt „viele Linien“, deren Zahl man aber noch einfach erkennen kann gegenüber „Wirrwarr unbestimmter Zahl“. Jede dieser Linien steht für eine Kommunikationslinie, die im Team stattfinden wird. Da Scrum auf eigenständige, sich selbst stabilisierende und wo nötig verändernde Einheiten setzt, ist das genau der Punkt, an dem Kommunikation eher unübersichtlich zu werden droht.

Scrum Master

Die dritte Rolle ist die des sogenannten Scrum Masters, also einer Person, die die wesentlichen Aspekte von Scrum, die Vor- und Nachteile gut kennt und einerseits als Prozessverantworlicher zu sehen ist, aber vor allem als Moderator und Coach im Team, bzw. in Richtung der Stakeholder agiert und für die akute Problemlösung während einer Iteration verantwortlich ist.

Der (=PO) hat eine Vision, welche groben Linien das Produkt erfüllen soll und formuliert daraus so genannte Epics, die jeweils einen Teilaspekt auf abstrakte Art beschreiben. Elemente dieser Epics (= Ein Epos ist eine Abfolge von Geschichten) werden nach ihrer Wichtigkeit herausgelöst und in Stories (= Eine Story beschreibt letztendlich das Erleben eines tatsächlichen Anwenders oder einer Anwenderin mit dem Produkt) formuliert. Diese bilden das durch den (=PO) zu priorisierende Product Backlog. Im Idealfall sagt die Story dann nur aus, was geschehen soll, aber trifft keine Festlegungen zum wie, da technische Details so spät als möglich festgelegt werden sollten, damit die Passung zur vorgefundenen Situation möglichst hoch ist.Scrum setzt auf eine Kultur, die Veränderungen und Fehler als wertvoll und unvermeidlich wahrnimmt und versucht diese frühzeitig zu erkennen und produktiv zu gestalten.

User Stories

Die User Stories werden häufig aus der Sicht eines konkreten Anwenders (einer “persona”) zur Erfüllung eines konkreten Zieles formuliert:

“As a _________________ I want to _________________, so that _________________.”

Diese Fassung ist zwar nicht in Stein gemeißelt, sorgt aber dafür, dass einzelne Anforderungen (und nichts anderes ist die User Story) der sogenannten INVEST-Regel folgen:

Independent (ohne inhärente Abhängigkeiten zu anderen Items des Product Backlogs),

Negotiable (Raum für Veränderung und Verhandlung bis das Item eingeplant wird), Valuable (stellt Wert für die Stakeholder dar),

Estimable (es muss möglich sein, den relativen Aufwand für die Umsetzung zu bestimmen),

Small (es muss mit einem gewissen Maß an Sicherheit möglich sein, die Anforderung umzusetzen, d.h. begründete Zweifel müssen ausgeräumt sein) und

Testable (alle Informationen die für einen Funktionstest erforderlich sind, müssen enthalten sein).

Die konkrete Anwendung dieser Regel, bzw. die Vereinbarung eines Modus, wann eine Story „good enough“ ist, erfolgt zwischen Team und PO und wird als „Definition of Ready“ bezeichnet. Aufgabe des POs ist es dann, seine Anforderungen dem Team vorzustellen, so dass diese den relativen Aufwand einer Story bewerten können. Dieses Schätzen geschieht in der Regel anhand von abstrakten Bewertungen, beispielsweise Story Points (einer Fibonacci-Folge), durch die Teammitglieder. Es gibt verschiedene Arten, der Bewertung und verschiedene Modi hier zu einem Konsens zu kommen: Eine verbreitete ist das verdeckte Abstimmen mit Spielkarten. Dabei gibt es teamspezifische Faustregeln, ab welcher Übereinstimmung ein Wert als gegeben angenommen wird. Bei einem bestimmten Maß an Abweichung erhalten die differierenden Teammitglieder die Gelegenheit, Stellung dazu zu nehmen, warum sie den Aufwand geringer oder größer als die Mehrheit einschätzen. Je nach Team wird dann ein zweites Mal votiert oder eine einvernehmliche Lösung verhandelt. Damit sollen Stories ganzheitlich beleuchtet werden und „vernachlässigte“ Aspekte eine Stimme bekommen. Das Ergebnis wird an der Story vermerkt und gibt so nach und nach Aufschluss darüber, wie teuer ein Gesamtpaket werden wird.

Sprints

Der Umsetzungszeitraum heißt Sprint und dauert oft 10 Werktage. Aus vergangenen Sprints kennt das Team seine Velocity, d.h. die ungefähr in diesem Zeitraum bearbeitbare Menge an Story Points. Anhand dieses Erfahrungswerten wird dann die entsprechende Arbeitsmenge vom Team vom Stapel abgehoben. Diese Menge heißt dann Sprint Backlog und das Team legt sich auf diese auch fest, d.h. gibt ein sogenanntes Commitment ab. Der Deal ist, dass innerhalb des Sprints möglichst unterbrechungsfrei gearbeitet und zum Abschluss geliefert werden kann. Die technische Konkretisierung der ausgewählten Stories erfolgt ebenfalls im Team. Durch die Invest-Regel sind Stories, die noch zu keinem Sprint zugeordnet wurden grundsätzlich noch verhandelbar. Ungeachtet dessen lässt sich aus einer Velocity und bereits geschätzten Stories eine Dauer bis zur Fertigstellung im Rahmen eines Forecasts angeben.

Es ist üblich geworden, dass Sprints nicht nur eine Ansammlung von Stories darstellen, sondern auch der Sprint an sich ein benennbares Ziel hat, damit wird ein einzelner Sprint zu einer Art Sub-Projekt mit klarer Zielsetzung, an der sich das Team zusätzlich orientieren kann. Während des Sprints trifft sich das Team einmal täglich, um sich gegenseitig zu informieren. In diesem Daily Scrum beantwortet jede/r diese Fragen:

Was habe ich seit dem letzten Daily getan, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen?

Was habe ich mir bis zum nächsten Daily dafür vorgenommen?

Welche Hindernisse sehe ich im Moment, unsere Ziele zu erreichen?

Eine gute Timebox für ein Team von 5 Personen ist ca. eine Viertelstunde. In dieser Zeit sollten alle für alle relevanten Informationen geflossen sein und Aufhängepunkte für die spezifische Vertiefung in Kleingruppen erkannt werden. Hier ist es insbesondere Verantwortung des Scrum Masters Probleme, sogenannte Impediments, mitzunehmen und in Richtung einer Lösung zu entwickeln.

Die Bearbeitung der Stories erfolgt dann ungeregelt im Team. Für die qualitätsorientierte Bearbeitung und insbesondere die Fertigstellung einer Story gibt es analog zur „Definition of Ready“ die Vereinbarung „Definition of Done“, die man nach ihrem Umfang als ein „Bauen, verpacken, die Werkstatt aufräumen“ beschreiben könnte, d.h. auch hier liegt Augenmerk darauf, keine Schulden aufzunehmen, sondern „das Ding“ so vollständig wie möglich zu erledigen. Ein Merksatz dazu, insbesondere aus der entfernt verwandten Welt des Kanban: „Stop to start, start to finish.“ (Nicht alles gleichzeitig bearbeiten, lieber eines ordentlich machen.)

Neben dem inhaltlichen Ziel des Sprints gibt es auch ein funktionales: Theoretisch auslieferbare Funktionalität bereitzustellen, auch wenn diese möglicherweise nicht tatsächlich sofort ausgeliefert wird. Aus diesem Grund setzt das Team die Stories so um, dass etwas funktionierendes, d.h. auch „zeigbares“ entsteht: „It is not done until you can demo it.“

Die Ergebnisse (das Produktinkrement) werden vom Team als Teamleistung am Ende des Sprints öffentlich vorgestellt. Dazu ist das Ritual „Sprint Review“ vorgesehen, einerseits haben die Stakeholder, insbesondere der PO so die Möglichkeit, Fragen und Feedback direkt und in kleinen Zyklen beim Team zu platzieren, bzw. haben auch die Aufgabe die betroffenen Funktionen formal abzunehmen. Im Ergebnis zeigt sich, wie gut die Anforderung geschrieben waren, wie genau sie umgesetzt werden konnten und es entstehen zugleich Ideen für neue Stories oder die Anpassung bestehender, um den Pfad zum höchsten Wert zu finden. Idealerweise hat „Wert“ erst im zweiten Schritt ein Währungskennzeichen und beschreibt in erster Linie den Grad der Unterstützung, den eine bestimmte Funktion einem User zukommen lässt.Um komplexe Kontexte zu bewältigen sollen Team interdisziplinär aufgestellt sein.

In einem weniger öffentlichen Rahmen wird dann im Team die Zusammenarbeit während des Sprints evaluiert, diese Aktivität heißt Retrospektive und dient der Weiterentwicklung und Stabilisierung der Zusammenarbeit im Team und mit den Stakeholdern. Zugleich kann hier Raum sein, technische Aspekte zu diskutieren, dies lässt sich in der Praxis ohnehin nicht wirklich trennen. Retrospektiven dienen vor allem dazu, die Prozessqualität durch Adaption zu verbessern, indem alle Eindrücke und Informationen des Teams verbalisiert und besprochen werden, d.h. das implizite Wissen des Teams regelmäßig wirklich genutzt wird, um Dinge besser tun zu können. Eine Art Methodenkiste für Retrospektiven kann ich besonders empfehlen (https://plans-for-retrospectives.com), man bekommt hier einen sehr guten Eindruck von der Vielfalt der Themenstellung.

Und nach dem Sprint ist vor dem Sprint: Wir beginnen wieder bei der Auswahl der für den kommenden Sprint umzusetzenden Stories. Wurden diese schon zuvor festgelegt, werden sie überprüft und mit den Ergebnissen von Review & Retrospektive kontrastiert. Entsprechend können im Sprint Backlog nun andere oder anders geschnittene Elemente sein.

Fazit:

- Scrum setzt auf eine Kultur, die Veränderungen und Fehler als wertvoll und unvermeidlich wahrnimmt und versucht diese frühzeitig zu erkennen und produktiv zu gestalten.

- Scrum definiert Schnittstellen (Rituale), in denen klar definierte Rollen Fortschritte bewerten und jeweils für einen verantwortbaren Zeitraum neue Ziele stecken, lässt die Einzelnen bei der Umsetzung aber frei agieren, dies ermöglicht eine hoch agile Suche nach optimalen Lösungen.

- Um komplexe Kontexte zu bewältigen sollen Team interdisziplinär aufgestellt sein

Lässt man einmal außer Acht, dass die Sprache von Scrum sehr stark vom Softwaredenken geprägt ist, zeigt sich, dass die beschriebenen Vorgehensweisen leicht auf andere Kontexte zu übertragen sind, in denen Lösungen für komplexe Probleme gefordert werden.

Praxis

Wie verbindlich geht flexibel? Kann die agile Organisationsform “Scrum” für ehrenamtliches Engagement angewandt werden?

Was ist Scrum?

Scrum bezeichnet eine Organisationsform, die zuerst in der Software-Entwicklung verwendet wurde und hergeleitet ist vom Begriff des Gedränges beim Rugby. Dort verkeilen sich mehrere Spieler ineinander und versuchen an den Ball zu kommen, der unter das Gedränge geschmissen wird. Dabei regulieren sie sich selber und kriegen von außen bloß grobe Richtungsanweisungen. Genau darum geht es bei Scrum: eine Selbstorganisation der Projekt-Beteiligten. Und das transparent, nachvollziehbar und agil.

Wie funktioniert ein scrum-Prozess?

Für einen Scrum-Prozess werden größere Projekte in kleine Untereinheiten gebrochen, die in Einheiten (“Sprints” genannt) umgesetzt werden. Kurz gesagt ermöglicht Scrum so, dass jeder Mitarbeiter ungestört und selbstständig seine selbstgewählten Ziele umsetzen kann. Am Ende des festgelegten Zeitintervalls (“Sprint”) werden Wünsche und Anregungen von außen in einer Reflektionsrunde evaluiert – und es beginnt der nächste Zyklus. Und durch Software ist alles übersichtlich, d.h. jeder weiß, woran der andere arbeitet.

In der Software-Entwicklung ist dieser Prozess natürlich wesentlich komplexer, soll doch zumeist für einen sogenannten Software Owner eine Software mit gewünschten, spezifischen Funktionen erstellt werden. Für eine umfassende Betrachtung sei deshalb an dieser Stelle der ausführliche Wikipedia-Artikel empfohlen.Ein Scrum-Prozess ermöglicht es, Aufgaben flexibel und dezentral zu erledigen.

Wie hat man sich also ein Projekt unter vereinfachten Scrum Bedingungen vorzustellen? Da man dies wohl am Besten an der Durchführung erklären kann, hier einmal ein fiktives Anwendungsbeispiel:

Ein Projekt-Team möchte im Sommer ein Gemeindefest ausrichten. Dafür zerlegt es das Gesamtziel “Startklares Gemeindefest” in verschiedene Meilensteine und Unterprozesse. Diese werden zudem zeitlich eingeschätzt und terminiert – nach der “reinen Lehre” sollten diese jedoch den gleichen Zeitabstand haben (bspw. 2 Wochen). Es könnte also einen Unterpunkt “Grob-Organisation” geben, zudem die Punkte “Raumfindung” sowie “Terminfestlegung” als auch “Zielvorstellung”. Die Unterpunkte “mögliche Termine finden”, “potentielle Termin-Konflikte klären”, “Doodle Liste anlegen” und “Doodle ausfüllen” würden den Unterpunkt “Terminfestlegung” ausmachen, der innerhalb einer vorgegebenen Anzahl Sprints erledigt sein sollte.

Ein Sprint kann dabei je nach Belieben dauern, sollte vielleicht nur sinnvoll gewählt werden (in unserem Beispiel zwei Wochen). Die Teilnehmer können nun Aufgaben exklusiv oder gesammelt übernehmen – was durchaus Sinn macht, denn z.B. muss ja nur einer die Doodle-Liste anlegen, während am besten alle sie ausfüllen sollten. Nach zwei Wochen sollten alle für den Sprint vorgenommenen Aufgaben erledigt worden sein.

Alternativ legt man einen Sprint-Rhythmus fest, bricht die Oberpunkte in sinnvolle kleine Aufgaben herunter und speichert diese in einem “Backlog” – sozusagen das Reservoir an Aufgaben, die erledigt sein müssen bis zum fertigen Ergebnis. Diese würden dann scheibchenweise und sinnvoll in den aktuellen Scrum-Prozess eingefügt und in Sprints abgearbeitet werden (bspw. kann ja jemand schon Tischdecken besorgen, bevor das Programm genau ausgestaltet ist).

Zudem hat es sich durchgesetzt, Aufgaben nach “To do”, “Doing” und “Done” zu kategorisieren, sowie transparent zuzuordnen. (Zum Punkt Software kommen wir später).

Ein Scrum Master übernimmt dabei die Moderatoren-Rolle, bereitet evtl. eine Absprache-Runde vor und setzt grobe Zeitrahmen. Der Theorie nach ist der Scrum Master dabei lediglich so etwas wie ein Prozess-Coach – kein Akteur!

Auch wenn der Transfer auf die kirchliche Wirklichkeit hier theologisch spannende Implikationen mit sich bringt (Stichwort Beteiligungskirche), dürfte dies einen ersten Bruch zwischen Scrum-Theorie und kirchlichem Einsatzfeld bedeuten. Denn naturgemäß bieten sich Hauptamtliche aufgrund ihres Stundenbudgets viel eher dafür an, Prozesse zu leiten und Mitarbeiter zu begleiten. Zudem besitzen sie einfach mehr Zugang zu Informationen, Ressourcen und Richtlinien der kirchlichen Strukturen. Und kleine, handliche Aufgaben passen viel eher in die Lebenswelt von Ehrenamtlichen, die der Tätigkeit am Rande von Arbeits- und Familienleben nachkommen.Das Denken in “Zielen” ist meiner Erfahrung nach der kirchlichen Welt fremd – ein solches Umdenken könnte ein interessanter Ansatz sein, um manchmal doch etwas zähe und unproduktive Gremien(sitzungen) produktiver zu gestalten.

Der Scrum Master ist es dann auch, der am Ende eines Sprints zur Evaluation ruft und die gewonnenen Erkenntnisse festhält. So schließt sich Sprint an Sprint, bis schlussendlich alle großen Blöcke durch kleinere Sprints als erledigt gelten können.

In der komplexen Variante verteilen die Teilnehmer sowohl Schwierigkeitsgrade als auch Zeitwerte – da es hier aber um Ehrenamtliche gehen soll, ist dies erstmal ohne Belang. Wichtig ist jedoch eine “Definition of done” – eine Definition, was erfüllt sein muss, damit eine Tätigkeit als erledigt betrachtet werden kann. Ziele, die nach dem bewährten SMART-Prinzipch festgelegt wurden, bringen das zumeist jedoch schon mit sich. Das Denken in “Zielen” ist meiner Erfahrung nach der kirchlichen Welt fremd – ein solches Umdenken könnte ein interessanter Ansatz sein, um manchmal doch etwas zähe und unproduktive Gremien(sitzungen) produktiver zu gestalten.

Erfahrungen mit Scrum als Management-Tool für Ehrenamtliche

Eins vorweg: meine Erfahrungen sind zweierlei Natur: einmal als ehrenamtlicher Helfer, einmal als Projektleiter einer Agentur. Da wir uns mit unserer Agentur Kunden aus dem kirchlichen und sozialen Feld widmen, ist es für uns natürlich wichtig, die Strukturen schlank und den Preis somit für gemeinnützige Einrichtungen bezahlbar zu halten. Gleichzeitig möchten wir keine Einbußen bei der Qualität eingehen und sogar höhere Qualität liefern als die meisten unserer Wettbewerber – weswegen wir auf gute Mitarbeiter zurückgreifen müssen, deren Festanstellung jedoch wieder den Preis in die Höhe treiben würde. Deshalb koordinieren wir vor allem begabte, freie Mitarbeiter und berechnen so für ein Projekt lediglich die Stunden, die auch tatsächlich angefallen sind. Dies setzt eine gute Organisation voraus, mit der wir die Freien -über die naturgemäß keine Weisungsbefugnis besitzen- so organisieren, dass unsere Projekte trotzdem zur vollen Zufriedenheit des Auftraggebers umsetzen. Dabei kommen durchaus Scrum-Elemente zum Einsatz, weil es nicht zu leugnende Vorteile besitzt. Was aber noch nichts über ein nicht-professionelles Verhältnis sagt. Denn unsere Freien möchten ja gerne mit ihrer guten Leistung abrechenbare Stunden produzieren. Ehrenamtliche besitzen jedoch nicht diesen “extrinsischen Druck” sondern lediglich intrinsische Motivation. Und das ist einer der Knackpunkte bei den Umsetzungschancen von Scrum-Prozessen mit Ehrenamtlichen.

Was daran funktioniert gut? Was schlecht?

Ein Scrum-Prozess ermöglicht es, Aufgaben flexibel und dezentral zu erledigen. Bei meinem ehrenamtlichen Engagement haben wir so beispielsweise einmal die Woche eine Video-Konferenz abgehalten, sind dabei den Stand der einzelnen Aufgaben durchgegangen und haben neue Aufgaben entwickelt.

Diese wurden erstmal in einen separaten Pool gefügt, wo sie neben generellen Ideen und anstehenden Aufgaben lagen, und in absehbarer Zeit in den Sprint-Topf wandern würden. Wenn also in einer Videokonferenz eine Tätigkeit oder sogar ein ganzer Aufgabenblock als anstehend betrachtet wurde, wanderte diese in das Aufgaben-Reservoir für den kommenden Sprint. Dort holte man sich nach persönlichem Gusto seine Aufgaben aus dem To-Do- “Pool” an offenen Aufgaben und trug sich als zuständiger Bearbeiter ein. Das Ganze wurde dann unter Doing abgelegt.

Ein Sprint war also für uns eine Woche lang, bzw. die Zeit zwischen zwei Video-Konferenzen. Für alles verwandten wir die Software trello. Die Aufgaben erfüllte man nach dem eigenen Belieben – egal, ob es das Wann oder Wie betraf. In meiner Erfahrung kommt dies dem Dasein als Ehrenamtlicher entgegen, hatte ich doch keine langwierigen Sitzungen mehr an Terminen, an denen ich vielleicht eh nicht konnte. Und wenn ich eine Video-Konferenz verpasste, konnte ich mich einfach am angelegten To-do-Pool bedienen und dies nach meinem eigenen Zeitplan bearbeiten. Wenig Koordination, viel Produktion. In der Theorie.Motivation, etwas zu gestalten, ist nur einer von drei Motivationsgründen.

Dies ist zugleich eine Schattenseite. Denn wenn ich nicht durch das Gelingen oder “fertige Produkt” motiviert bin, fehlt manchmal nach einem langen Tag auch der Antrieb, die übernommene Aufgabe doch zu erledigen. Und da es nicht nur mir so ging, bekam unser Team aus Freiwilligen schnell nur noch wenig umgesetzt, was zudem noch einmal Verdruss über das schleppende Vorankommen bescherte.

Ein Scrum-ähnliches Verfahren versuchen wir gerade auch in unserer Agentur einzuführen, um so einerseits projektbezogen Aufgaben verwalten zu können, als auch auf verschiedenen Hierarchie-Ebenen (Geschäftsführung) sowie auch Themenintern (Akquise, Öffentlichkeitsarbeit) eine Übersicht zu haben. Jedoch setzen wir statt trello eher auf dessen Klon Planner von Microsoft – welches es leider noch nicht als geräteübergreifende App gibt. Hier funktioniert die Einteilung auch gut – vor allem aus oben erwähnten Gründen. Für Ehrenamtliche – und somit freiwilliges Engagement habe ich jedoch wie gesagt zwiespältige Erfahrungen gemacht.

Was ist nur wenig geeignet für Kirchengemeinden? Was motiviert überhaupt Ehrenamtliche?

In der Forschung für meine Master-Thesis habe ich mich vor wenigen Jahren ausgiebig mit der Motivation von Ehrenamtlichen in der Kirche beschäftigt. Vor allem in Hinblick auf die Partizipation.

Die erste Erkenntnis: die Motivation, etwas zu gestalten, ist nur einer von drei Motivationsgründen. Ebenso gibt es noch den Antrieb nach Geselligkeit, der Menschen dazu bringt, sich in einer Kirchengemeinde zu engagieren. Auch Pflichtbewusstsein bzw. das Wahrnehmen von Aufgaben, die sonst keiner erledigen würde, ist ein Antriebsgrund für Ehrenamtliche.

Die genaue Verteilung wurde dabei nicht untersucht, es ist aufgrund der protestantischen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung jedoch davon auszugehen, dass Gemeinschafts-orientierte Ehrenamtliche die Mehrzahl stellen dürften. D.h. für sie ist das agile Arbeiten in Eigenregie nicht so ansprechend, wie für Menschen, die vor allem Gestalten wollen. Vielmehr sind für sie die Planungssitzungen und das Gemeinschaftsgefühl wichtiger.

Ein weiterer möglicher Stolperstein ist der Komplexitäts-Grad durch Software, die Verwendung finden muss. Komplizierte Verästelungen der To-Do-Karten, verbunden mit allerlei anderen Plattformen, auf denen wir damals aktiv sein sollten (Austausch via Slack, Notizen via Evernote, Ablage via Google Drive), gestalteten den Prozess für uns sehr unübersichtlich – und bescherten beim Projektleiter Frust, weil seine Prozesse nicht so funktionierten wie gedacht. Daraus habe ich gelernt: möglichst auf All-in-One-Lösungen setzen und es für alle Beteiligte einfach zu halten. Deshalb proben wir als Agentur Microsofts Office 365 aus, das Äquivalente zu allen erwähnten Tools integriert bereithält.

Welche Möglichkeiten gibt es, das unkompliziert in den Kirchenalltag einzubauen?

Sollten Kirchengemeinden ebenfalls einen Scrum-Prozess implementieren wollen, böte sich es aus meiner Sicht ebenso an, eine All-in-One-Lösung zu wählen, als auf diverse kleine Plattformen zu vertrauen.

Diese mögen zwar vielleicht kostenlos sein, verlangen jedoch von den Ehrenamtlichen viel Zeitaufwand – und sind somit gewissermaßen eine Soll-Bruch-Stelle. Eine gute Alternative dürfte die Software ChurchDesk sein, die ebenfalls über Aufgabenverwaltung verfügt, jedoch nicht so fein gegliedert, wie es ein Scrum-Prozess verlangt. Da sich die Software aber in einem konstanten Weiterentwicklungs-Prozess befindet, kann dies ja noch nachgerüstet werden. Der Umfang des Konkurrenten ChurchTools ist hier bedeutend geringer und eher auf die Bedürfnisse von evangelikalen Freikirchen ausgerichtet. (Zudem macht es eine Software für mich nicht vertrauenswürdiger, wenn der Geschäftsführer auf der Startseite selbst als Kundenstimme seiner Gemeinde auftritt…).Scrum stellt in meinen Augen eine faszinierende Möglichkeit dar, Projekte dezentral und Helfer-freundlich zu bearbeiten.

Abschließendes Fazit

Scrum stellt in meinen Augen eine faszinierende Möglichkeit dar, Projekte dezentral und Helfer-freundlich zu bearbeiten. Jedoch besitzt es auch seine Tücke durch einen möglichen hohen Komplexitätsgrad und geringe Motivation – und somit evtl. niedrigeres Commitment.

Praxis

CultuRallye

Im Metalogverlag werden verschiedene Tools angeboten, die theoretische Konzepte von Kommunikation, Führung, Teamarbeit und Konfliktlösung auf spielerische Weise „übersetzen“. Zum Thema interkultureller Dialog hat der Verlag das Würfelspiel „CultuRallye“ im Angebot.

Das Spiel macht für die Teilnehmer erfahrbar, was es bedeutet, in einer fremden Kultur mit ihren je eigenen Spiel- und Kommunikationsregeln zu leben. Explizite und implizite Regeln sind Ausdruck einer jeden Kultur. Ob es sich dabei um die Kultur einer Volksgruppe oder aber um eine Firmen- oder eine Abteilungskultur handelt – wie auch immer: Regeln bilden sich sehr schnell heraus und bestimmen das Zusammenleben. Der Umgang mit den Regeln einer fremden Kultur ist der Fokus dieses Lernprojekts.

Das Spiel beginnt ganz einfach. An jedem Tisch beginnen die Akteure mit speziell entwickelten Würfeln miteinander zu spielen. Dabei lernen sie die Regeln kennen. Nach kurzer Zeit darf nicht mehr gesprochen werden. Jetzt wechseln einige Akteure den Tisch und spielen an einem fremden Tisch weiter. Was diese jedoch nicht wissen: Die Regeln an jedem Tisch sind verschieden. Ohne zu sprechen, müssen sie jetzt mit der fremden Situation umgehen und entweder neue Regeln lernen oder die eigenen „importieren“ und in das Spiel am jeweiligen Tisch eintragen. Auf jeden Fall ohne Worte!

Dieser sanft dosierte Kulturschock wirkt wie ein Augenöffner. Hier wird erlebbar, wie wir uns als Fremde in neuer Umgebung fühlen und was wir brauchen, um uns orientieren zu können. Nach der Würfelspielrunde werden die Erfahrungen aus dem Spiel in der Gruppe ausgewertet.

Gruppengröße

Das Spiel eignet sich für Gruppen von mindestens 9 bis 35 Personen.

Spieldauer:

ohne Auswertung etwa 20 – 25 Minuten.

Platzbedarf

Benötigt wird ein Raum mit ca. 60m², in dem 4 Tische mit genügend Abstand Platz finden.

Zum Lieferumfang gehören:

8 Würfel, 320 Geldchips, 16 Kunststoffbecher, Spielanleitungen für die Tische, 1 detaillierte Anleitung. Lieferung im Holzkoffer.

Bestellmöglichkeit

Praxis

Exklusion leicht gemacht

Neu erfunden nach einer Idee von Fritz B. Simon, stelle ich hier eine kleine Anleitung zusammen, wie Exklusion erlebbar werden kann:

Es war einmal eine normale Konferenz ohne besondere Höhepunkte. Der spontane Entschluss, eine inoffizielle Session neben dem offiziellen Programm anzubieten. fand spontan eine gute Handvoll Anhänger; eine „Untergrund-Gruppe“ versprach Abwechslung. Man einigte sich auf den (inoffiziellen) Arbeitstitel „Unterschiedsbildung zwischen innen und außen“. Die Gruppe traf Verabredungen, wie sie die kommenden zwei Tage verbringen wollten: Die Mitglieder verteilen sich in die einzelnen Sessions anderer Kollegen, beteiligen sich, geben Hinweise auf „ihre“ eigene Gruppe, ohne jedoch diesbezügliche Fragen zu beantworten. „Was macht Ihr denn eigentlich?“ die Antwort auf diese Frage sollte ausbleiben oder nur vage beantwortet werden. Wünsche zur Aufnahme in die „U-Gruppe“ sollen strikt abgelehnt werden. Abends trafen sich die Teilnehmer der U-Gruppe, um ihre Erfahrungen des Tages auszutauschen. War es ihnen gelungen, die Gruppe für andere sichtbar zu machen? Wie haben sie reagiert? Eine lustige Runde. Ein Teilnehmer erzählte einen Witz.Bin ich dabei oder bin ich draußen? In der systemtheoretischen Perspektive ist die Unterschiedsbildung zwischen „innen“ und „außen“ entscheidend – wer ist in der Gruppe, und wer nicht.

Ein Mann bereist Australien und erzählt seinen Freunden anschließend zu Hause von seltsamen Tieren: den Dangeruhs. „Habt Ihr schon mal Dangeruhs gesehen? Die soll es ja überall in Australien geben, aber ich habe kein einziges gesehen. Was hat es mit denen denn eigentlich auf sich? Überall standen Schilder ‚Dangeruhs‘.“ „Hm, was meinst Du denn, was sollen Dangeruhs sein? Wie schriebt man das?“ DANGEROUS.

Das Wort Dangeruhs wurde zum Auslöser wilder Lachanfälle der U-Gruppe.

Am letzten Abend der Konferenz gab es traditionell ein feines Abendessen mit Rückblick auf die Konferenz. Die U-Gruppe setzte sich, diesmal als Gruppe erkennbar, in die Mitte der Tafel. (Vielleicht gab es eine weitere Differenzbildung durch Bestuhlung oder Gedeck?) Auf das Stichwort „Dangeruhs“ fing die Gruppe lauthals an zu lachen. Und wieder „Dangeruhs!“. Schallendes Gelächter. Ratlose Gesichter bei den anderen Konferenzteilnehmern; teilweise greift Verärgerung um sich. „Wer ist denn das? Was machen die denn da?“ Die U-Gruppe gibt keine Erklärungen. Gelächter. Bis Fritz B. Simon am Ende einlenkt und die gesamte Gruppe über das Experiment der „Untergrund-Gruppe“ aufklärt.

Debriefing

Ein Beispiel für gelungene Exklusion, intendierte Exklusion. Die Differenz zwischen Innen und Außen wurde in diesem Versuchsaufbau erlebbar und nutzbar gemacht.

Für die Ausbildung systemischer Berater. Auch in anderen Kontexten könnte ein Exklusionserlebnis zur Lernerfahrung werden, beispielsweise im Rahmen eines Projekts mit Reflexion der Rolle der Ausgeschlossenen zur politischen Bildung oder Gewaltprävention an Schulen oder in Jugendgruppen o.ä. Die oben genannten Faktoren für eine erfolgreiche Exklusion sind innerhalb mehrerer Tage zur Wirkung gekommen; Gruppenprozesse benötigen ausreichend Zeit zur Entfaltung, so dass ein Workshop von einem halben oder einem Tag eher ungünstig wäre; zwei bis drei Tage würde ich mindestens ansetzen. Außerdem hat die oben beschriebene Episode von der Unwissenheit und Überraschung der Ausgeschlossenen profitiert. Zum bewussten Einsatz im Lernkontext empfehle ich aus ethischen Gründen die Vorabinformation der Beteiligten.Die Differenz zwischen Innen und Außen wurde in diesem Versuchsaufbau erlebbar und nutzbar gemacht.

Möchten Sie die Erfahrung der Exklusion nutzen und ein eigenes Experiment starten? Die folgenden Faktoren sollten Sie dann für Ihren eigenen Versuchsaufbau nutzen:

Gruppenformation: Eine Gruppe kommt zusammen, bildet sich. In diesem Fall war es eine eher zufällige Formation aufgrund von Langeweile. Es könnte auch andere Bildungsprozesse geben, wie zum Beispiel eine formale Gruppe aufgrund der Organisationsstruktur. Es bedarf nicht unbedingt einer gemeinsamen Motivation, solange das Verhalten aller Mitglieder kongruent ist.

Intransparenz der Zielsetzung: Die Gruppe wird nach außen sichtbar, jedoch nicht greifbar und einschätzbar: Wer ist das? Was machen die eigentlich? Freund oder Feind? Sind es Menschen, von denen eine Gefährdung ausgeht – für die Konferenz oder einzelne Konferenzteilnehmer? Die Zielsetzung bleibt intransparent; Unsicherheit bleibt bestehen.

Herausstellen eigener Normen, Werte und Verhaltensweisen: Eigene Regeln, die für andere nicht aufgedeckt werden. In dem Fall hier wurden die Regeln „wir gehen in die anderen Sessions, crashen sie und schauen wie wir noch mehr Differenz aufzeigen können“, nicht kommuniziert. Das Verhalten der Gruppenmitglieder war auffällig, schien unberechenbar und unterstrich damit ebenfalls die Unsicherheit.

Eigene Sprache: Mit dem Witz der Dangeruhs hat die Gruppe diesem Wort eine eigene Bedeutung zugewiesen. Um diese zu entwickeln ist, braucht die Gruppe die Möglichkeit zur internen Kommunikation und gemeinsame Interaktion. Dies kann eine Gruppenfahrt sein, Meeting oder einfach der alltägliche Umgang. Manchmal werden Abkürzungen mit Sinn belegt oder neue Worte geschaffen, vielleicht aus einem Missverständnis heraus (das sind meist die lustigsten). Für Außenstehende hört sich die Kommunikation dann zwar an wie eine Sprache, die sie kennen, aber die Bedeutung wird nicht verstanden.

Zugang zur Mitgliedschaft verweigern: Dies ist sicherlich die offensichtlichste Form der Ausgrenzung; es gibt eine Gruppe, aber ich habe nicht die Möglichkeit aufgenommen zu werden. Die Aufnahmekriterien sind nicht klar, nicht erreichbar oder willkürlich gewählt („Nasenfaktor“).

Neben der intendierten Exklusion als Lernerfahrung treffen Sie im Alltag womöglich auf unbeabsichtigte Exklusion, zum Beispiel aus Unachtsamkeit. Hier hilft vielleicht schon die Lektüre dieses Artikels, um für ungewollte Exklusion zu sensibilisieren. Allerdings: Die Umkehrung der dargestellten Aspekte heißt nicht automatisch „Inklusion“.

Praxis

Meta-Format Coaching: Führen in dynamischen Umwelten

Frank Reintgen: Herr Dessoy, Sie sind Geschäftsführer der Beratungsfirma kairos. Coaching, Consulting, Training. Kairos bietet Qualifizierungsmaßnahmen für pastorale Dienste an, die einen Rollenwechsel der hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiter hin zum „Coach“ intendieren. Aus welchem Kontext kommt das Coaching-Konzept ursprünglich?

Valentin Dessoy: Der Begriff Coaching kommt aus der Welt des Spitzensports. Der Coach trainiert nicht nur die sportlichen Fähigkeiten wie Ausdauer und Technik. Er berät und unterstützt den Sportler bzw. die Mannschaft darüber hinaus auch in ihrer persönlichen Entwicklung und in der Auseinandersetzung mit den Anforderungen aus dem Umfeld. Auf diese Weise fördert der Coach in einem umfassenderen Sinn die Leistungsfähigkeit und die Gesamtentwicklung des Sportlers bzw. des Teams. Er übernimmt die Verantwortung für Erfolg und Misserfolg. In diesem Sinne geht das Engagement des Coachs über das des Beraters oder Supervisors hinaus.

Reintgen: Der Begriff Coaching ist schillernd. Welches Konzept von Coaching vermitteln Sie?

Dessoy: Ich verstehe Coaching als eine integrierte (übergreifende) Form der Unterstützung (Meta-Format), die sich sowohl am Prozess (und den Ressourcen), als auch an den Ergebnissen (und den Wirkungen) orientiert. Coaching unterstützt Personen und Systeme, Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben aktiv und nachhaltig mittels eigener Ressourcen zu gestalten. Ziel ist Partizipation, Emanzipation und Empowerment auf der einen und maximale Performance zum Wohl des Ganzen und seiner Teile auf der anderen Seite. Konkret hilft Coaching

- Zusammenhänge und Prozesse professionell zu analysieren und zu verstehen

- (eigene) Kompetenzen, Potenziale, Ressourcen zu entdecken und zu entfalten

- (neue ) Handlungs- und Entwicklungsoptionen zu erkennen und zu bewerten

- Strategien der Umsetzung zu entwerfen und diese zielorientiert zu implementieren

- Ergebnisse und Wirkungen zu reflektieren und für den eigenen Lernprozess nutzbar zu machen

Ich vermittle Coaching auf der Basis eines systemischen Ansatzes: Wirklichkeit ist komplex und dynamisch. Sie entsteht durch Kommunikation, indem sich Menschen selektiv beobachtend wechselseitig aufeinander beziehen. Sie stellen Stabilität her, indem sie Muster (letztlich mentale Modelle) generieren, die das konkrete Verhalten steuern. Diese Muster sind zunächst hilfreich, um die Funktionalität des Systems zu gewährleisten, können jedoch unter veränderten Bedingungen zu Störungen und Dysfunktionalität führen.

Coaching ist ein Meta-Format, kein Format neben anderen.

Ziel ist Empowerment und Emanzipation auf der einen und maximale Performance zum Wohl des Ganzen auf der anderen Seite.

Reintgen: Was verbindet und unterscheidet den Coach mit/von anderen Ansätzen?

Dessoy: Coaching – wie wir bei kairos es verstehen – ist ein Meta-Format, kein Format neben anderen. Der Coach ist in der Lage, situativ zu entscheiden, welche Art der Unterstützung indiziert ist: eher eine Supervision, eine Prozessberatung, eine Fachberatung, eine Moderation, eine Mediation, ein Training, … Das setzt natürlich voraus, dass der Coach über eine entsprechende Bandbreite von Fertigkeiten verfügt, sie differenzieren und situativ einsetzen kann. Von daher ist Coaching weniger eine Qualifikation für Einsteiger, sondern eher für erfahrene Berater/innen und Führungskräfte. Coaching bündelt Kompetenzen und macht sie in differenzierter Weise verfügbar und fruchtbar.

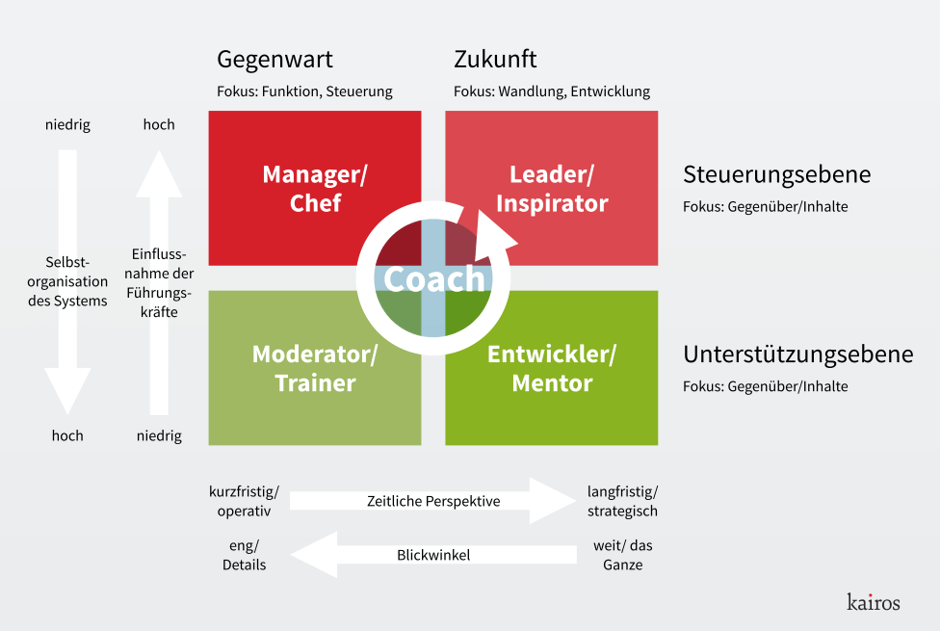

Damit dies gelingt, verfügt der Coach über ein umfangreiches Rollenrepertoire, dass er situativ einsetzen kann. Er ist u. U. Freund/Kollege, Moderator/Trainer, Entwickler/Mentor, Chef/Manager oder Leader/Inspirator, um nur ein paar markante Rollen herauszugreifen. Wichtig ist – und das unterscheidet ihn vom Facilitator – der Coach ist nicht nur der Prozessbegleiter, er geht u. U. auch inhaltlich ins Gegenüber, übernimmt also zeitlich begrenzt die Führung. Der Coach bewegt sich in einem Mischkontext und muss sich dort als Meister des Ausbalancierens betätigen. Die Situation und der Kontext entscheiden über das richtige (Rollen-)Verhalten.

Der Coach verfügt über ein umfangreiches Rollenrepertoire, dass er situativ einsetzen kann: Er ist u. U. Freund/Kollege, Moderator/Trainer, Entwickler/Mentor, Chef/Manager oder Leader/Inspirator.

Ein professionelles Rollenverhalten im Coaching zeigt sich darin, dass der/die Betreffende

- Rollen differenzieren kann (ein grundlegendes Rollenbewusstsein hat)

- Rollen flexibel einsetzen kann (situatives Rollenverhalten zeigt)

- Rollenverhalten bewusst und gezielt einsetzt (von der Wirkung her denkt)

- Rollenverhalten und Rollenwechsel kommuniziert (Rollentransparenz herstellt).

Reintgen: Warum ist dieser Coaching Ansatz in besonderer Weise für den kirchlichen Kontext geeignet?

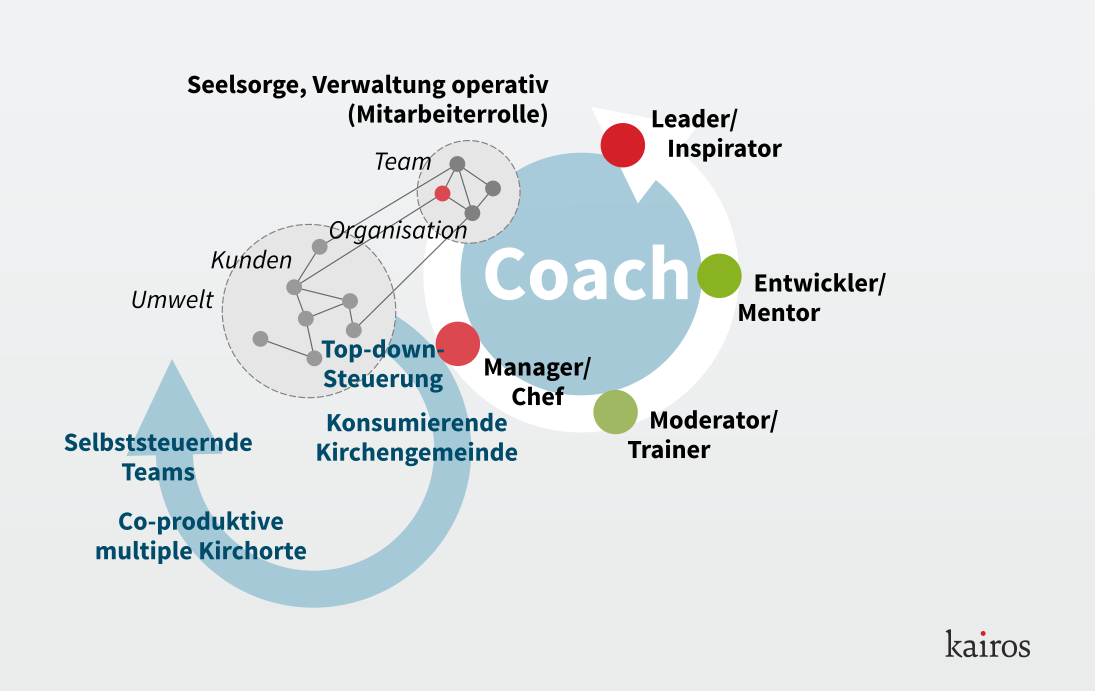

Dessoy: Kirchliche Systeme sind hoch komplex. Eine Vielzahl unterschiedlichster organisatorischer Referenzsysteme und Kulturen (etwa in feudal-monarchischer, hierarchisch-bürokratischer, synodal-demokratischer oder kooperativ-teamorientierter Ausprägung) treffen aufeinander. Unterschiedlichste, z. T. disparate Rollenerwartungen sind virulent. Ein solches System braucht Seelsorger/innen, die über innere Landkarten von angemessener Komplexität und ein breites Spektrum Fertigkeiten verfügen. Coaching bietet die Möglichkeit, dies zu integrieren und wirkungsorientiert einzusetzen.

Getaufte ins Spiel zu bringen, zu qualifizieren, zu unterstützen und zu begleiten ist vornehmliche Aufgabe der hauptberuflichen Seelsorger/innen.

Die Kirche steht vor einem epochalen Wandel. Erzbischof Stefan Heße spricht von einem „Systemwechsel“, die Synode von Trier von einem „Perspektivenwechsel“. Ein zentraler Baustein dieses Wandels ist – neben der Hinwendung zu den Menschen, die sich nicht oder nicht mehr der Kirche zugehörig fühlen und einer nur noch experimentell zu denkenden Pastoral, die sich dem einzelnen Menschen, seinen Bedürfnissen und ästhetischen Orientierungen zuwendet – eine grundlegende Veränderung der Sozialgestalt und ein Wandel der Rollenarchitektur. Die klassische Einheitspfarrei („Pfarr=Gemeinde“) volkskirchlicher Prägung, in der die hauptberuflichen Akteure in immer gleicher Weise die operative Seelsorge face-to-face betreiben, hat keine Zukunft mehr. Kirche wird sich wesentlich, wenn sie denn (über-)lebt, im Nahraum an kleinen „Kirchorten“ vollziehen, an denen Menschen aus ihrer Taufwürde heraus und mit ihren Charismen (nicht qua Amt) ihr Kirche-Sein leben und Seelsorge verantworten. Getaufte ins Spiel zu bringen, zu qualifizieren, zu unterstützen und zu begleiten ist vornehmliche Aufgabe der hauptberuflichen Seelsorger/innen16.

Die Kunst von Führung besteht darin, kontextuell-situativ zu erkennen, wo das jeweilige System steht, was es kann und was der nächste Lernschritt in Richtung Emanzipation, Empowerment und Partizipation im Rahmen der vereinbarten Gesamtstrategie ist.

Dennoch bleibt die inhaltliche und organisatorische Verantwortung für das Ganze und seine Teile. Kirche konstituiert sich bottom-up und top-down (LG 4). Partizipation setzt – auch organisatorisch – Führung voraus, also die Möglichkeit, Kommunikation im Gegenüber zu gestalten. Die Kunst von Führung besteht darin, kontextuell-situativ zu erkennen, wo das jeweilige System steht, was es kann und was der nächste Lernschritt in Richtung Emanzipation, Empowerment und Partizipation im Rahmen der vereinbarten Gesamtstrategie ist, um dann entsprechend zu handeln. Modern gesprochen: Seelsorger/innen verstehen sich als Coaches oder Spielertrainer der Systeme, für die sie Verantwortung tragen.

Reintgen: Das setzt beim Coach eine Menge Kompetenzen und eine starke Persönlichkeit voraus.

Dessoy: Ja, der Coach begleitet Personen, Gruppen oder Organisationen. Er verfügt durch Persönlichkeit, Ausbildung und Erfahrung über ein breites Kompetenzspektrum. Er ist sowohl am Prozess (und den Ressourcen), als auch an den Inhalten (Ergebnissen den Wirkungen) orientiert. Er passt sein Rollenverhalten und seine Interventionen situativ den Anforderungen der Umwelt und den Kompetenzen im jeweiligen System an. Er gibt Halt und Orientierung und unterstützt die Menschen Selbstverantwortung für sich und das System (ihr Kirche-Sein) übernehmen können. Die Grundregeln hierfür sind vergleichsweise einfach:

- Sorge für einen gemeinsam getragenen und verbindlich vereinbarten Rahmen

- Tue (innerhalb des Rahmens) nichts, was der Übernahme von Selbstverantwortung im Wege steht oder diese verhindert

- Tue alles, damit die Verantwortung von den Menschen selbst wahrgenommen werden kann.

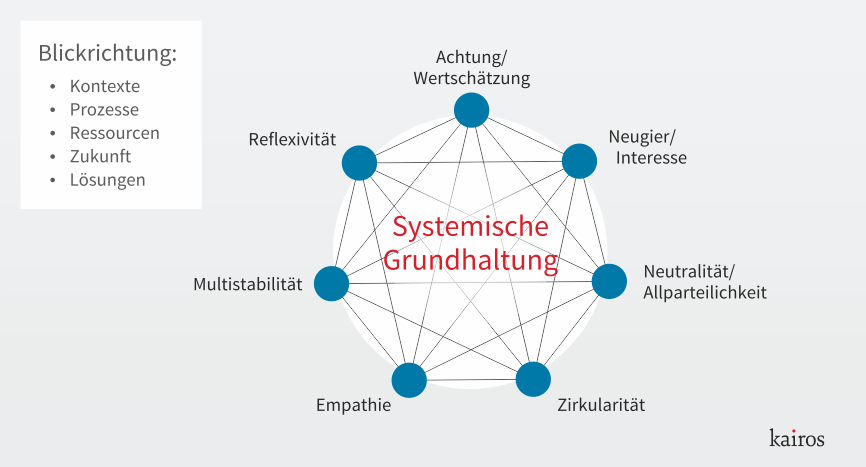

Ausgehend von einer systemischen Grundhaltung (Achtung und Wertschätzung, Neugier und Interesse, Neutralität und Allparteilichkeit) wird schrittweise ein kontext-, prozess-, ressourcen-, zukunfts- und lösungsorientiertes Arbeiten eingeübt.

Reintgen: Aktuell bietet Kairos im Erzbistum Köln den Kurse „Führen und Leiten“ für Leitende Pfarrer an. Inwiefern wird diese Ausbildung auf die spezifischen Anforderungen des Erzbistums zugeschnitten?

Dessoy: Sämtliche Ausbildungen – so auch der Kurs Führen & Leiten – sind als Personalentwicklungsmaßnahmen und Inhouse-Veranstaltungen konzipiert. Ausgehend von den Anforderungen des Auftraggebers und der Vorqualifikation der Teilnehmer/innen werden die Kursinhalte und das Design gestrickt und im Verlauf moduliert. Das gilt insbesondere auch für häufig parallel verlaufende Kirchenentwicklungsprozesse, die eng mit der Ausbildung verzahnt werden.

Reintgen: Wie ist der Kurs aufgebaut?

Dessoy: Je nachdem, in welchem Kontext die Qualifizierungsmaßnahme steht (als Aufbaukurs für Supervisoren/innen und Organisationsberater/innen, als Führungs- und Leitungskurs, als Kurs für Seelsorger/innen) hat sie natürlich ein spezifisches Design. Exemplarisch soll an dieser Stelle der Kurs Führen & Leiten im kirchlichen Kontext skizziert werden.

Reintgen: Welche Inhalte, Haltungen, Konzepte und Tools sollen vermittelt bzw. trainiert werden?

Dessoy: Ausgehend von einer systemischen Grundhaltung (Achtung und Wertschätzung, Neugier und Interesse, Neutralität und Allparteilichkeit) wird schrittweise ein kontext-, prozess-, ressourcen-, zukunfts- und lösungsorientiertes Arbeiten eingeübt. Zur Anwendung kommen natürlich Instrumente systemischer Beratung (z. B. Interviewtechnik, Mappingtechniken oder handlungsorientierte Methoden, wie Skalierung oder Skulptur) aber auch imaginative und kreative Techniken. Darüberhinaus integriert die Ausbildung – dem Ansatz entsprechend – eine Vielzahl von Instrumenten und Methoden aus anderen Unterstützungsformaten (etwa Moderation/Großgruppenformate, Projektmanagement, Design Thinking, Konfliktmanagement/Mediation).

Reintgen: Welche Module beinhaltet die Ausbildung und wie ist sie didaktisch aufgebaut?

Dessoy: Der Kurs hat 5 Module. Der Aufbau folgt der Logik „von innen nach außen“ und von „geringerer zu höherer Komplexität“.

Modul 1 beschäftigt sich mit der eigenen Person und Rolle als Seelsorger und Führungskraft. In diesem Zusammenhang wird das Grundverständnis systemischen Coachings vermittelt. Zweiter Schwerpunkt ist die Führung und Begleitung von Mitarbeitenden (Dyade als Bezugsgröße). Eingeübt werden Basisinstrumente systemischen Coachings (z. B. Interviewtechnik) sowie zentralen Führungsinstrumente.

Modul 2 fokussiert Coaching in Gruppen, Gremien und Teams (Triade als Bezugsgröße). Prozessbezogene Methodensets wie Moderation und Projektmanagement werden vorgestellt und eingeübt. Hauptschwerpunkt ist die Gestaltung von Teamentwicklungsprozessen aus der Coachingperspektive.

Zur Anwendung kommen Instrumente systemischer Beratung (z.B. Interviewtechnik, Mappingtechniken oder handlungsorientierte Methoden, wie Skalierung oder Skulptur) aber auch imaginative und kreative Techniken.

Modul 3 nimmt Kirche als Organisation zwischen Steuerung und Entwicklung in den Blick. Vermittelt werden Grundlagen systemischer Organisationsentwicklung mit einem speziellen Fokus auf strategische Planung (z.B. Visionsarbeit, Szenarienarbeit) und Changemanagement im kirchlichen Kontext.

Modul 4 beschäftigt sich mit den Verwerfungen in Prozessen der Veränderung und wie diese aus der Perspektive des Coachs begleitet werden können. Schwerpunktthemen sind Krisen- und Konfliktmanagement, Work-Life-Balance, Zeit- und Stressmanagement.

Modul 5 schließlich widmet sich der Gestaltung der Umweltbeziehungen in einer immer differenzierter und dynamischer werdenden Welt. Schwerpunkte sind Adressatenorientierung/ Marketing, Produkt- und Qualitätsentwicklung und externe Kommunikation.

Reintgen: Wie ist der zeitliche Umfang und Ressourcenaufwand für die Ausbildung?

Dessoy: Die Ausbildung „Führen & Leiten im kirchlichen Kontext“ umfasst die genannten 5 Module zu jeweils 3 Tagen. Dazu kommen praxisbegleitendes Coaching (Einzel- oder Gruppenformat) im Umfang von 8-10 Sitzungen zu jeweils 3 Stunden, ggf. kollegiales Coaching in definiertem Umfang, ein Praxisprojekt sowie der Austausch mit den jeweiligen Führungsverantwortlichen. Insgesamt dauert die Ausbildung ca. 2 Jahre.

Der „Aufbaukurs Coaching“ für Personen mit einer Grundqualifikation in Supervision, Organisationsberatung o. ä. umfasst je nach Bedarf 3 bis 4 Module zu jeweils 3 Tagen und geht über 1 bis 1½ Jahre.

Der Basiskurs „Coaching für Seelsorger/innen“ umfasst 5 Tage verteilt über ca. ½ Jahr.

Reintgen: Wo gibt es weitere Informationen zu diesem Ansatz und zur Ausbildung?

Dessoy. Informationen zu Coaching als Meta-Format in der Beratung, als Führungs- und Leitungskonzept und als Basisqualifikation für Seelsorger/innen im Rahmen einer Ermöglichungspastoral findet man unter www.kairos-cct.de. Dort finden sich auch Hinweise auf einschlägige Veröffentlichungen.17

Reintgen: In welchen Kontexten schult und trainiert Kairos Seelsorgerinnen und Seelsorger mit diesem Coaching-Verständnis? Welche Referenzen gibt es bereits?

Darüberhinaus integriert die Ausbildung eine Vielzahl von Instrumenten und Methoden aus anderen Unterstützungsformaten (etwa Moderation/ Großgruppenformate, Projektmanagement, Design Thinking, Konfliktmanagement/ Mediation).

Coaching als Meta-Format in der Beratung für Kollegen/innen mit Supervisions- oder Organisationsberatungsausbildung wird als Inhouse-Curriculum zur Weiterqualifizierung von internen Beratungssystemen angeboten, u. a. im Erzbistum Köln (Kontakt: Diözesanstelle für pastorale Begleitung).

Führungs- und Leitungskurse, die dem Coaching-Ansatz folgen, werden seit ca. 14 Jahren durchgeführt. Zunächst im Bistum Magdeburg, dann seit 2006 im Bistum Limburg (Leiter/innen von Kindertagesstätten) und im Erzbistum Köln (leitende Pfarrer). Momentan läuft in Limburg der 9 Kurs und in Köln der 8. Kurs. In Limburg haben dann ca. 220 Leitungskräfte von KiTas und im Erzbistum alle 180 leitende Pfarrer die Fortbildung absolviert. Das Bistum Trier hat sich 2011 entschieden, in einem ersten Schritt alle Priester, insgesamt ca. 250 Pfarrer und Kooperatoren, nach diesem Modell zu qualifizieren. Momentan läuft der 10. Kurs, der im Herbst abgeschlossen sein wird. Daneben finden in regelmäßigen Abständen entsprechende Kurse in den Bistümern Hildesheim und Fulda statt. Auch in weiteren Bistümern starten im nächsten Jahr Kurse.

Seit diesem Jahr arbeiten wir im Erzbistum Köln auch mit Seelsorge-Teams, denen eine Basisqualifikation in Coaching vermittelt wird, um darauf aufbauend induktiv eine differenzierte Rollenarchitektur für Seelsorger/innen in großen pastoralen Räumen zu entwickeln (Kontakt: Abteilung Fort- und Weiterbildung der Hauptabteilung Seelsorge-Personal).

Praxis

Facilitation – Inhalte, Haltungen, Konzepte

1. Was ist Facilitation und wie arbeitet ein Facilitator?

(Haltungen, Konzepte, Methoden)

Facilitation nimmt weltweit zu: In den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern der Welt ist der „Facilitator“ ein etabliertes Berufsbild mit eindeutigem Tätigkeitsfeld. Bereits 1994 wurde in Alexandria, Virgina, U.S.A., die „International Association of Facilitators (IAF)“ gegründet, die heute Mitglieder in über 65 Ländern umfasst. Die Rolle des Facilitators, der Prozesse initiiert, berät und begleitet, ist allerdings in deutschsprachigen Ländern noch weitgehend unbekannt.

Die IAF definiert Facilitation als

„the art of: unlocking the power of a group through dialogue and the pursuit of clarity, engaging active participation and embracing the richness of diverse perspectives. Through facilitation the multi-faceted potential of a team is released.”

Facilitation ist die Kunst, die Kreativität und Weisheit einer Gruppe zu Tage zu fördern durch Dialog, durch das Verfolgen umfangreicher Transparenz und Klarheit sowie eine Art der Beteiligung, die unterschiedliche Perspektiven als Ressource und nicht als Störung versteht.

Facilitation ist… mit einem Maximum unterschiedlicher Sichtweisen zu arbeiten – in jeder Phase vom Design bis zur Implementierung.

Der Begriff „Facilitation“ bzw. „Facilitating“ steht im Kontext der Organisationsentwicklung für „Erleichtern, Leichtigkeit, Möglichkeit“ und zielt ab auf eine sich weltweit stark verbreitende Führungsphilosophie, die weitestgehend auf direktive Elemente verzichtet zugunsten von Partizipation, Vielfalt, Selbststeuerung und Organisations-Lernen auf Basis von gemeinsamer Reflexion.

Ziel des Facilitating ist es, die Potenziale einer Gruppe und ganzer Systeme zusammen zu bringen, Prozesse zu gestalten und den häufig eingeforderten Paradigmenwechsel in Organisationen (hin zu mehr Eigenverantwortung, Selbstführung und Initiative) bereits durch die Herangehensweise von Anfang an in der Praxis zu leben.

Facilitation – eine Denkschule mit weitreichenden Haltungen, Konzepten und Methoden. Wir Kommunikationslotsen haben unseren eigenen Facilitation-Ansatz über 20 Jahre Praxiserfahrung entwickelt und uns dabei inspirieren lassen von Menschen und Methoden, die geholfen haben, die Kunstfertigkeit Facilitation zu professionalisieren.

Der Blick in die Geschichte hat uns z. B. auf bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen der Quäker aufmerksam gemacht. Den Quäkern, eine von George Fox (1624–1691) begründete religiöse Gemeinschaft, wird nachgesagt, dass sie vor mehr als 300 Jahren einen so genannten Konsens-Prozess entwickelt haben.

„Schweigende Andacht steht im Mittelpunkt ihrer religiösen Zusammenkünfte, ohne Predigt, ohne festgesetzten Ablauf: Gemeinsames Schweigen, Warten auf Gottes Führung, die in Stille kommen kann oder durch das gesprochene Wort“, heißt es bei den Quäkern, und in der Tat finden sich – abgesehen vom religiösen Hintergrund – programmatische Gemeinsamkeiten zum Facilitating. Zum Teil keine streng vorgegebene Agenda, keine Frontalvorträge, keine Profilierung Einzelner auf Kosten des Gruppenprozesses – aber inszenierte oder aufkommende Stille, Vertrauen in eine übergeordnete Führung („Trust the process“) und Gemeinschaftsbildung als Grundlage für nachhaltige Entscheidungen.

Facilitation ist … Beteiligung. Wir fragen immer Wer muss involviert werden? Wer wird von den Auswirkungen der Veränderung betroffen sein? Wer hat eine spezifische Sichtweise?

In den 1970er Jahren führten Eva Schindler-Rainmann und Ronald Lippitt in Nordamerika große Konferenzen zur Zukunft des Gemeinwesens durch. Dazu luden sie einen breiten Querschnitt von unterschiedlichen Akteuren der Gemeinde ein. Gemeinsam erzielten sie besonders innovative Durchbrüche. Außerdem erkannten sie, dass das Entwerfen einer idealen Zukunft deutlich mehr positive Energie bei den Betroffenen erzeugte als der Versuch, alte Probleme zu lösen („Images of potential“).

Es ging also nicht um Problemlösung, sondern um den Fokus auf die Zukunft. Eine Erkenntnis, die viele methodische Ansätze und Denkschulen bis heute beeinflusst. Eine weitere Erkenntnis dieser ersten, frühen Großgruppeninterventionen in Gemeinden („Large Scale Community Future Conferences“), auf die sich auch Marvin Weisbord in „Productive Workplaces“ (Weisbord, 1987) bezieht, lautet: „Das ganze System in einen Raum“ zu holen.

Exkurs: Facilitation und der Blick auf das ganze System

Eine der erfolgreichsten und zugleich einfachsten (nicht leichtesten!) Maßnahmen ist es, die unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen eines gesamten Systems sichtbar zu machen. Wenn beispielsweise 300 Personen einer Organisation ihre Ansichten in Bezug auf ein Thema, eine Herausforderung, ein Vorhaben übereinander legen (ohne diese direkt zu bearbeiten), ergeben sich in recht kurzer Zeit bereits sehr wertvolle Effekte, wie z. B.

- ein erweitertes Bewusstsein für die Unterschiedlichkeit der Menschen und Meinungen in diesem System,

- die Erkenntnis, dass die subjektive Wahrnehmung nicht von vornherein mit der Realität (Wahrheit) gleichzusetzen ist,

- die Erfahrung, dass im Hier und Jetzt Komplexität nicht unbedingt lähmen muss, sondern dazu führen kann, dass sich die eigene, persönliche Agenda jedes Teilnehmers in ein größeres Ganzes ein- bzw. unterordnet,

- die Tatsache, dass ein Blick auf „das ganze Bild“ zu vernetztem Denken bzw. Denken in Zusammenhängen führt, die Wertschätzung von Offenheit („Alle Meinungen und Sichtweisen sollen werden gehört.“) und damit Vertrauen in das weitere Vorgehen.

Wenn sich die gleichen 300 Personen einer Organisation darüber hinaus auf gemeinsame Maßnahmen vereinbaren, um einen wünschenswerten Zielzustand zu erreichen und es gelingt den Geist von Facilitation in den Umsetzungsgruppen und der gesamten Organisation weiter zu entwickeln, dann sind wahre Quantensprünge möglich.

In den 1980er und 90er Jahren wurde die Idee der Großgruppenverfahren mit dem Ziel systemweite Veränderungs- und Wandlungsprozesse zu beschleunigen weiter entwickelt. Es entstanden Ansätze wie die Open Space Technologie (Harrison Owen, 1992), Real Time Strategic Change (Kathleen Dannemiller & Robert Jacobs, 1993), Appreciative Inquiry Summit (David L. Cooperrider & S. Srivastva, 1990) und die Zukunftskonferenz / Future Search (Marvin Weisbord & Sandra Janoff, 1995).

All diese Methoden sind Tools und Formate, die wir als Kommunikationslotsen u. a. in unserer Facilitator-Praxis nutzen. Voraussetzung für die Wirksamkeit der Facilitation-Tools ist allerdings die innere Verfasstheit des Intervenierenden (O’Brien/Otto Scharmer, 2011). Man kann die Tools z. B. in der Hoffnung nutzen, dass eine andere „fancy“ Methode neuen motivierenden Schwung in eine Gruppe bringen soll, oder weil man ein schwieriges Thema interaktiv angehen will, damit keiner merkt, worum es eigentlich geht, oder man kann die Formate nutzen in einem tiefen Verständnis von „Das Wissen liegt im System“ und der ehrlichen Bereitschaft, Macht im Sinne von Verantwortung abzugeben bzw. zu teilen.

Damit wird deutlich, dass Methoden-Know-How nicht das wesentliche Werkzeug eines Facilitators ist. Die Wirksamkeit eines Facilitators ist abhängig von seiner und ihrer eigenen inneren Verfasstheit, das heißt unter anderem auch, sich als Facilitator mit der persönlichen Entwicklung auseinanderzusetzen: mit welchen Annahmen und Überzeugungen begleite ich Menschen, Gruppen und Organisationen?

Facilitation ist, … einen sicheren Raum zu schaffen, in dem Menschen es wagen, ihre persönliche Wahrheit auszusprechen und in dem echte Dialoge auf Augenhöhe stattfinden.

Was sind meine tiefsten Überzeugungen als Mensch, wie schaue ich auf die Welt und auf meine Rolle? Du bist als Person dein wichtigstes Tool. Das ist eine der ersten Botschaften, die wir in unserem Facilitator-Curriculum vermitteln. Es kommt auf deine Grundannahmen, auf deine innere Verfasstheit an, denn die bestimmt, wie du als Facilitator Gruppen in Prozessen begleitest, und zu welchen Ergebnissen dementsprechend auch eine Gruppe bzw. Organisation kommen kann.

Exkurs:

Nicht nur wir Kommunikationslotsen sind davon überzeugt, dass momentan ein Paradigmenwechsel in vielen Organisationen stattfindet. Wir haben es mit einem gesellschaftlichen Phänomen zu tun, das Auswirkungen hat auf die Frage, wie wir Organisationen verstehen, wohin Organisationen sich entwickeln werden, wie wir in Organisationen Prozesse begleiten und welche Rolle Führung dabei spielt.

Die Revolution durch das Internet verursacht auf mindestens drei Ebenen einen Machtshift (von engl. to shift – verändern verschieben): Von der Politik hin zum Bürger, von der Führungskraft hin zum Mitarbeitenden, vom Anbieter hin zum Nachfrager (Peter Kruse, 2011). Möglicherweise zeichnet sich in Kirche ein entsprechender Trend ab: Vom Klerus hin zum Laien. Frederic Laloux beschreibt in seinem Buch Reinventing Organizations (Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit, 2015) sehr anschaulich, dass immer mehr Organisationen mit einem neuen Bewusstsein entstehen, die sich im Sinne von Partizipation, Co-Creation, Co-Ownership erfolgreich am Markt bewähren. Als Facilitator haben wir das nötige Organisations- und Prozessverständnis, um in Zeiten des Wandels – in Gruppen und Organisationen – diesen Shift zu begleiten.

2. Was verbindet und unterscheidet den Facilitator von anderen Ansätzen?

Facilitation hat Auswirkungen auf das gesamte Leben. Das spiegeln uns Kunden und Teilnehmerinnen aus unseren Beratungsprojekten und Trainings: Facilitation und die damit verbundene Grundhaltung wirkt sich auf viele andere Rollen aus. Uns geht es also nicht darum, uns von anderen Rollen und Ansätzen abzugrenzen, sondern um die Möglichkeit, andere Rollen durch den Facilitation-Ansatz zu ergänzen. Und von anderen Ansätzen immer wieder zu lernen. Roger Schwarz, einer der führenden Facilitator aus den USA, spricht in diesem Zusammenhang von einem facilitative Coach, von facilitative Leadership, von einem facilitative Consultant, facilitative Teacher usw. (Roger Schwarz, 2002)

Hinzu kommt, dass durch die gegenwärtige Gleichzeitigkeit sich entwickelnder Denkschulen, (wie z.B. die Kybernetik, die systemische und hypnosystemische Organisationsberatung und Aufstellungsarbeit, Design Thinking, agiles Projektmanagement, etc.) weitere gegenseitige Befruchtungen und Querverweise stattfinden. Eine saubere Heraustrennung oder gar exklusive Verfolgung spezifischer, historischer Entstehungs- und Trennungslinien ist unmöglich. Und auch gar nicht notwendig. Wir sprechen gegenwärtig von guten Nachbarschaften, die sich in der Praxis für eine gemeinsame Sache einsetzen. Diese gemeinsame Sache ist verbunden mit basalen Werten und Zielen der Beratung und Begleitung von Personen, Gruppen und Organisationen. Im Wesentlichen geht es immer um Sinn und Bedeutsamkeit (für alle Beteiligten), um Transparenz und Zielklarheit (auch wenn sich Ziele verändern können), um Potentialentfaltung und Partizipation, um Gerechtigkeit und die Entwicklung von Vertrauen und um einen spürbaren Benefit der Veränderung für das gesamte, beteiligte System.

3. Warum ist der Ansatz als Facilitator in besonderer Weise für den kirchlichen Kontext geeignet?

Diese Frage geht von der Grundannahme aus, dass der Facilitation Ansatz in besonderer Weise für den kirchlichen Kontext geeignet wäre. Diese Annahme teilen wir Kommunikationslotsen so nicht. Alles das, was bisher über Organisationen gesagt wurde, gilt auch im Rahmen des kirchlichen Kontextes.

Facilitation ist … an der Verbesserung unserer eigenen Welt ebenso wie an uns selbst zu arbeiten, damit uns nicht alte sondern künftige Verhaltensweisen zur Gestaltung unserer Zukunft zur Verfügung stehen.

Facilitation bringt für den kirchlichen Kontext (genauso wie für andere organisationale Kontexte) nützliche Haltungen, Tools, Prinzipien, Praktiken und Methoden für den Umgang mit immer größer werdenden Komplexitäten: Für viele Themen – auch in Kirche und Gemeinden – gibt es immer mehr Stakeholder (Interessensvertreter), die von bestimmten Themen und Herausforderungen betroffen sind und die einbezogen werden müssen. Es gibt die Erkenntnis, dass Ursache und Wirkung oft weit auseinanderliegen und vor allem die Erkenntnis, dass Zukunft nicht einfach aus der Vergangenheit ableitbar ist (Otto Scharmer, 2011). Deshalb braucht Kirche Facilitator, die u. a. in der Lage sind, durch angemessene Interventionen mit unterschiedlichen Komplexitäten potentialorientiert umzugehen. Und sie braucht Personal, Ehrenamtliche und Führungskräfte, die mit der Haltung eines Facilitators, Menschen im Dialog auf Augenhöhe begegnen und die in der Lage sind, mit dem ganzen relevanten System zu arbeiten. Kirche braucht Prozesskompetenz. Es geht darum, mit den Betroffenen zu arbeiten und nicht darum, sich etwas für andere auszudenken, das ihnen gefallen müsste. Und sich dann zu wundern, wenn die Rechnung nicht aufgeht.

4. Wie ist die Kommunikationslotsen-Ausbildung zum Facilitator aufgebaut?

(Inhalte, Haltungen, Konzepte, Tools, zeitliche Ressource)