Auf dem Weg in eine sorgende Gesellschaft – Caring Communities (CC) als Zukunftsmodell

Gesellschaftliche Herausforderungen machen gemeinsames Sorgen unabdingbar

Unsere Gesellschaft steht vor einem absehbaren sozialen Wandel. Globale Zerrissenheit, Klimakrise, soziale Ungleichheit, Migration sowie die Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts stellen uns vor Herausforderungen, die eine fundierte Auseinandersetzung mit alternativen Gesellschaftsformen notwendig machen. Das bestehende Gesellschaftsmodell, das auf Individualismus, Wettbewerbsdenken und Effizienzsteigerung ausgerichtet ist, stösst an seine Grenzen. Die sich verschärfenden strukturellen und globalen Krisen lassen sich durch technische oder wirtschaftliche Fortschritte kaum lösen. Vielmehr ist eine Transformation des gesellschaftlichen Zusammenlebens notwendig. Damit dieser Transformationsprozess gelingen kann, braucht es ein kohärentes Modell, welches auf einer umfassenden Sorge für alle aufbaut und nicht einzelne Gruppen benachteiligt oder ausschliesst.

Caring Communities bieten einen solchen visionären Ansatz, der das Potential hat, unter Einbezug aller Gesellschaftsgruppen gegenwärtige und zukünftige Problemlagen zu bewältigen oder zumindest zu entschärfen. Anhand der Entwicklung des schweizerischen Netzwerks Caring Communities wird exemplarisch aufgezeigt, welche Grundwerte und welcher Nährboden eine gesellschaftliche Bewegung voranbringen, die sich am Gemeinwohl orientiert.

Das schweizerische Caring Communities Netzwerk

Die Entstehungsphase des CC-Netzwerks ist in Simon Hofstetters Buch «Gemeinsam Sorge tragen» bereits beschrieben1. Hier soll lediglich in groben Zügen die Fortsetzung und insbesondere die jüngste Entwicklung aufgezeigt werden. Folgende Prinzipien, die sich am Caring Communities Ansatz orientieren, waren in der Organisationsentwicklung wegleitend:

Damit dieser Transformationsprozess gelingen kann, braucht es ein kohärentes Modell, welches auf einer umfassenden Sorge für alle aufbaut und nicht einzelne Gruppen benachteiligt oder ausschliesst.

- verlässliche und verbindliche Organisation des Netzwerks

- partizipative und agile Weiterentwicklung

- Einbezug aller Sprachregionen der Schweiz

- durchlässige Strukturen

- klare Mitwirkungsmöglichkeiten für Organisationen und Privatpersonen

- transparente Aufgabenteilung und Entscheidungsprozesse

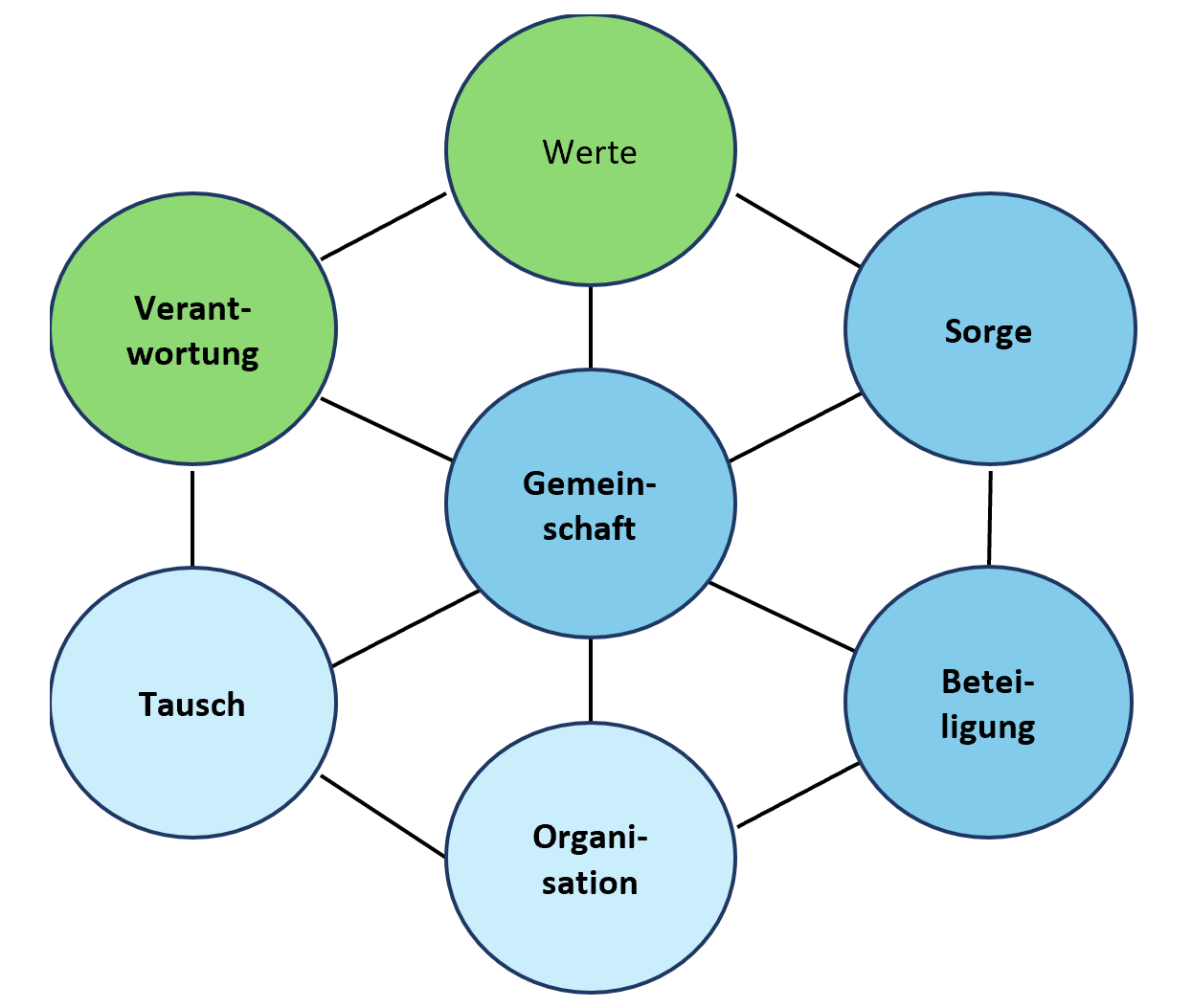

Der Aufbau eines solidarischen Netzwerks mit agilen Strukturen ist die eine Seite, die andere Seite ist eine nicht abgeschlossene inhaltliche Diskussion, was genau unter Caring Communities verstanden wird. Peter Zängl hat mit dem 7E Model2 die Begriffsklärung wesentlich vorangebracht, doch Caring Communities sind weiterhin sehr heterogen konnotiert und es besteht eine definitorische Unschärfe.

Abbildung 1: das 7E-Model, Zängl, 2023

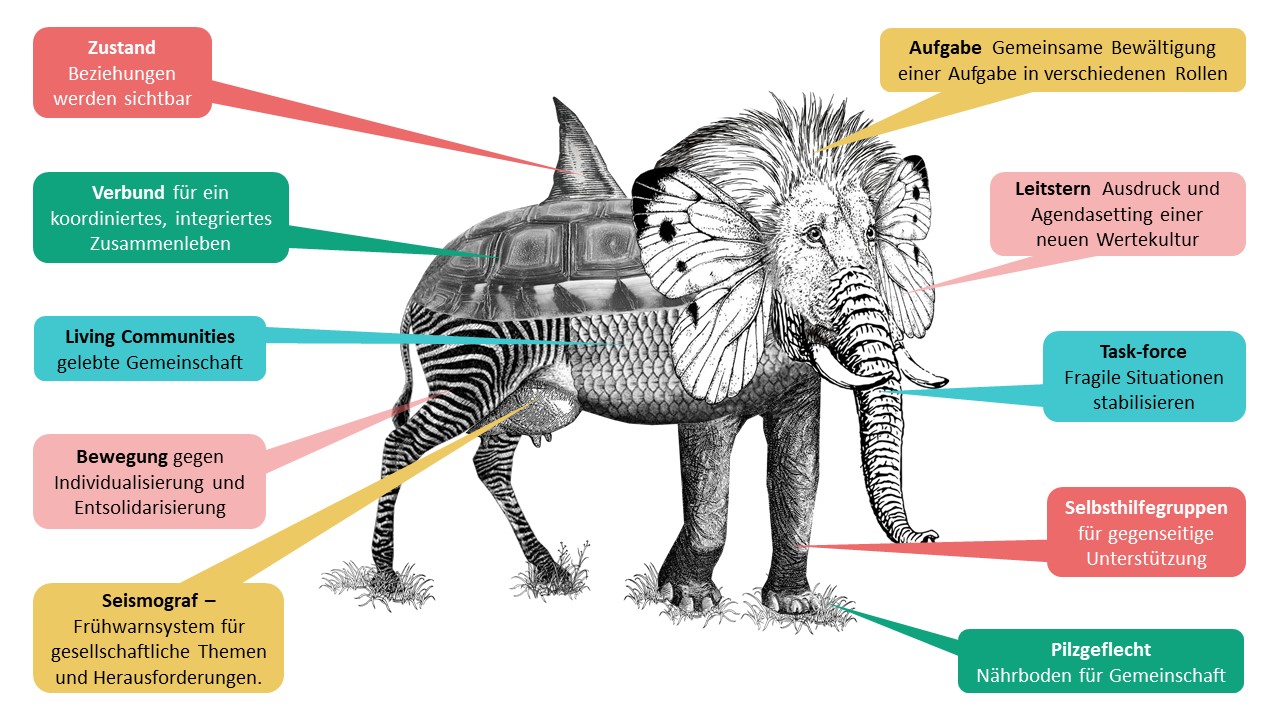

Dieser unbefriedigende Zustand hat Cornelia Hürzeler inspiriert, den Carefant3 zu kreieren. Das kraftvolle Fabelwesen bringt die unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprüche, die mit Caring Communities assoziiert werden, anschaulich auf den Punkt. Das Ringen um Klarheit ist damit jedoch nicht abgeschlossen, vielmehr zeigt der Carfant, die Notwendigkeit einer permanenten kritischen Reflexion auf.

Abbildung 2: Carefant, Hürzeler, 2023

Die sieben CC-Thesen

In der Folge hat sich eine Arbeitsgruppe des schweizerischen CC-Netzwerks das Ziel gesetzt, mit maximal einem Dutzend Thesen, die auf einer A4 Seite Platz finden, Caring Communities konkreter zu umschreiben. In der ersten Sitzung entfachte sich allerdings ein unlösbar scheinender Streit, was die essenziellen Kernelemente einer Caring Community sind. Es sah ganz so aus, als sei eine Einigung über die zentralen Inhalte von Caring Communities unmöglich. Obwohl um jedes Wort gerungen wurde, konnte sich die Arbeitsgruppe schlussendlich auf sieben CC-Thesen einigen4:

Diese Ausrichtung macht Caring Communities zu einem Modell, das sich sowohl an den heutigen Problemlagen als auch an einer klaren Vision orientiert – und dabei Solidarität, Partizipation und Gerechtigkeit ins Zentrum rückt.

- Caring Communities streben ein gutes Leben von der Geburt bis zum Lebensende für alle an. Sie setzen sich solidarisch ein für gerechte Lebensverhältnisse für alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Fähigkeiten, materiellen Ressourcen oder Religion.

- Caring Communities tragen im Rahmen der Zivilgesellschaft zusammen mit dem Sozialstaat und weiteren Institutionen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft zu einer sorgenden Gesellschaft bei.

- Caring Communities basieren auf der Idee gegenseitiger Unterstützung und Sorge in einer Gemeinschaft, die auf Inklusion und Partizipation aller baut.

- Caring Communities verbinden und formen informelle, formelle und professionelle Sorgearbeit in vielfältigen Kontexten und machen diese sichtbar.

- Caring Communities bieten Räume zum Experimentieren, um neue Wege und Formen der Sorge zu entwickeln und zu erproben.

- Caring Communities fördern den Austausch und das Zusammenwirken, um die unterschiedlichen Erfahrungen, Fähigkeiten und Ressourcen aller Menschen einzubeziehen und daraus Nutzen zu generieren.

- Caring Communities fordern Rahmenbedingungen und Ressourcen für eine Kultur der Sorge sowie deren strukturelle Verankerung. Dies erfordert die Auseinandersetzung mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und deren Bereitschaft zu Anpassungen.

CC-Thesen in der Theorie und der Praxis

Im Frühjahr 2024 wurden die Thesen auf der Homepage des Netzwerks publiziert. Sie wurden konsequenterweise auch als «Leitsätze in einfacher Sprache» veröffentlicht und die Arbeitsgruppe war sich einig, dass die CC-Thesen einen normativen und zugleich theoriebildenden Anspruch beinhalten sollen, der über eine blosse Praxisbeschreibungen hinausgeht. Aufgrund dieser Überlegungen werden die CC-Thesen einerseits einer dialektischen Analyse unterzogen, anderseits aus der Sicht der Praxis in unterschiedlichen Kontexten hinterfragt. Das Ergebnis dieser kritischen Auseinandersetzung liegt erst in Bruchstücken vor. Im Frühjahr 2026 wird es mit dem Arbeitstitel: «Caring Communities – eine konstruktive Streitschrift» publiziert werden. Einige Gedanken aus der Praxisanalyse seien jedoch hier bereits vorweggenommen.

Diese Ausrichtung macht Caring Communities zu einem Modell, das sich sowohl an den heutigen Problemlagen als auch an einer klaren Vision orientiert – und dabei Solidarität, Partizipation und Gerechtigkeit ins Zentrum rückt.

Der Weg zu einem neuen gemeinschaftlich getragenen Gesellschaftsmodell

Der CC-Ansatz beschreibt den Weg zu kollektivem Handeln und gemeinschaftlicher Verantwortung nicht als linearen Prozess, sondern als lernende, partizipative Bewegung, die lokal verankert und gleichzeitig global anschlussfähig sein muss. Im Sinne einer möglichst grossen Kontrastierung wurden für die Praxisanalyse sechs unterschiedliche Kontexte ausgewählt: (1) Tenna, eine kleine Berggemeinde im Safiental, (2) Bellinzona aus der italienischsprachigen Schweiz, (3) Genf, eine Weltstadt aus der französischsprachigen Schweiz, (4) Wilchingen, aus der ländlichen Ostschweiz, (5) Belp, aus der Agglomeration Bern, und schliesslich (6) Zürich-Seebach, ein städtisches Quartier mit hohem Migrationsanteil. Neun Schlüsselpersonen, mit unterschiedlichen Funktionen und Berufen, wurden befragt, wie sie vorgelegt die Umsetzung der CC-Thesen beurteilen und wie relevant sie für die Praxis sind. Obwohl die Analyse der Interviews noch nicht abgeschlossen ist, zeichnen sich bereits einige zentrale Element ab, die in allen Kontexten relevant sind:

Der CC-Ansatz beschreibt den Weg zu kollektivem Handeln und gemeinschaftlicher Verantwortung als lernende, partizipative Bewegung, die lokal verankert und gleichzeitig global anschlussfähig sein muss.

- Wertschätzung der kulturellen und demografischen Vielfalt. In kleineren und ländlichen Gemeinden haben traditionelle gemeinschaftsbildende Rituale und der Generationendialog einen besonders hohen Stellenwert, während es in stätischen Quartieren vor allem um das Miteinander von Menschen aus verschiedenen Kulturen geht. Menschen mit Migrationsgeschichte bringen oftmals andere Vorstellungen und Erfahrungen mit, was Fürsorge und Gemeinschaft bedeutet. In vielen Herkunftskulturen hat Sorge eine zentrale Stellung als Familienverantwortung und Nachbarschaftshilfe. Diese Wertschätzung wird insbesondere in Zürich-Seebach als «Care Kultur»5 gelebt und aktiv gestaltet. In dieser Grundhaltung kommt ein gemeinsames Gesellschaftsmodell zu Ausdruck, welches kulturelle Differenz nicht zu überwinden versucht, sondern sie als Ressource einbezieht.

- Gemeinschaftliche Aushandlungsprozesse. In Tenna, einem abgelegenen Bergdorf wurde eine alte Sennerei zu einem offenen Hospiz6 umgebaut, in welchem Bewohner: innen aus der Umgebung ihren letzten Lebensabschnitt verbringen und ihren Lebensalltag möglichst autonom gestalten können. Interessanterweise werden in diesem Bergdorf, die Caring Communities hauptsächlich von Traditionen genährt, welche jedoch mit dem gesellschaftlichen Wandel stets neu ausbalanciert werden müssen. Beispielsweise werden Verstorbene von jemandem aus den vier nächstgelegenen Nachbarhäusern auf den Friedhof getragen, unabhängig wie gut das Nachbarschaftsverhältnis war. Oder die Orts-Brunnen werden regelmässig von den Dorfbewohnern: innen gereinigt. Seit diese Tätigkeit jedoch in der Nachbarsgemeinde von Gemeindeangestellten erledigt wird, erscheint das Gemeinschaftserlebnis plötzlich in einem anderen Licht. Warum erledigen wir diese Aufgabe? Wir könnten in dieser Zeit auch anderes tun. Damit wird eine zentrale Frage des CC-Diskurses aufgeworfen: welche Aufgaben erledigt der Staat und welche will und kann die Dorfgemeinschaft in Eigenverantwortung übernehmen?

- Verbundenheit mit den Menschen vor Ort durch Identifikation mit der Umgebung. In Genf, mit sehr unterschiedlichen Quartieren und einer Vielzahl von Sozialzentren, in denen soziokulturelle Animateure: innen arbeiten, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten, wird ein Park, der von der Stadt nur minimal gereinigt wird zum Begegnungsort, indem, Kinder, Jugendliche und Quartier Bewohner: innen aus unterschiedlichen Kulturen diesen intensiv nutzen, sich mit dem Ort identifizieren und Verantwortung für die Parkpflege übernehmen. Durch die Aneignung des Parks als Ort der Begegnung hat sich ein aktives Gemeinschaftsleben entwickelt und es finden mittlerweile sogar Trauer‑ und Hochzeitsfeiern in dem Park7 statt.

Stellen wir uns eine Gesellschaft im Jahr 2040 vor, die sich entlang der Prinzipien der Caring Communities entwickelt hat, und fragen uns, welche charakteristischen Merkmale sie aufweist:

- In jedem Quartier gibt es Sorgestrukturen, in denen sich Nachbarschaft, Sozialdienste, Pflege, Bildung und Kultur vernetzen.

- Pflegende Angehörige sind durch Zeitbudgets, Weiterbildung und professionelle Begleitung entlastet.

- Kinder und Jugendliche wachsen in Schulen auf, die Sorgearbeit als Teil des Curriculums begreifen – sei es durch Projektarbeit, soziale Praktika oder den Einbezug von Generationen.

- Die Pflegearbeit ist geschlechtergerecht verteilt und gesellschaftlich anerkannt – nicht nur in Worten, sondern durch Bezahlung, Zeitbudgets und gesellschaftliche Anerkennung.

- Die ökologische Sorge ist zum integralen Bestandteil geworden – Caring Communities verstehen sich auch als lokale Klimaakteure: innen, die Ressourcen schonen, regionale Kreisläufe fördern und Verantwortung für unseren Planeten übernehmen.

Dieses Zukunftsbild enthält keine unrealistischen Forderungen. Es lässt sich durch Ko-Kreation aller gesellschaftlichen Akteure: innen realisieren, verstetigen und politisch rahmen. Zur Verstetigung sind jedoch einige strukturelle Massnahmen notwendig:

Ohne Caring Communities verkümmert und spaltet sich unsere Gesellschaft an ihren komplexen Problemen – mit ihnen wird sie resilienter, gerechter und menschlicher.

- Ressourcenzugang: Kommunen erhalten Fördermittel, Infrastruktur und gesetzliche Grundlagen, um lokale Caring Communities zu ermöglichen

- Sichtbarmachung und Wertschätzung von Care-Arbeit: Professionelle Pflege, soziale Arbeit und ehrenamtliche Sorge werden aufgewertet– finanziell und kulturell

- Bildung und Qualifikation: Der Care-Begriff wird in der Grundausbildung, Erwachsenenbildung und politischen Bildung verankert

- Politische Kohärenz: Sorgearbeit wird aufgewertet und nicht durch administrative Hürden gelähmt, oder durch konkurrierende politische Instanzen und kommunale Ämter blockiert oder instrumentalisiert.

Caring Communities bieten keine Patentlösung, vielmehr lassen sie sich schrittweis realisieren, indem sie soziale Gerechtigkeit, partizipative Prozesse und konkrete Praxis miteinander verbinden. Dadurch wird Care nicht nur ein ethisches Konzept, sondern zu einem neuen Gesellschaftmodell. Die sieben CC-Thesen bilden einen konkreten Orientierungsrahmen, um Weg zu beschreiben, wie ein gemeinsam verantwortetes Miteinander in unserer Gesellschaft gestaltet und gelebt werden kann.

Die umfangreiche Praxisbefragung über die Bedeutung der Caring Communities in den sechs Gemeinden lässt sich in einen Satz zusammenfassen: «Ohne Caring Communities verkümmert und spaltet sich unsere Gesellschaft an ihren komplexen Problemen – mit ihnen wird sie resilienter, gerechter und menschlicher».

- Sempach, R., Zängl, P. (2021): Das Schweizerische Netzwerk Caring Communities. In: Hofstetter S. (Hrsg.): Gemeinsam Sorge tragen. Das Potenzial der Diakonie für Sorgende Gemeinschaften.

- Zängl, P. (2023): Was ist eine Caring Community? In: Sempach, R., Steinebach, C., Zängl, P. (Hrsg.): Care schafft Community – Community braucht Care.

- https://caringcommunities.ch/cc/caring-community/

- https://caringcommunities.ch/cc/thesen/

- https://pfarrei-maria-lourdes.ch/care-kultur-seebach-0

- https://tennahospiz.ch/wp-content/uploads/2024/10/Begleitforschung-Alte-Sennerei_20222024_Endbericht.pdf

- https://www.tdg.ch/massages-buvette-et-jardin-les-franchises-se-reinventent-282816579924