Praxis

Neue Lebenswelten: Zwischen Autarkie und magischen Technologien

Moderne Technologie ermöglicht es den Menschen, autarker zu leben als jemals zuvor. Es ist daher wenig verwunderlich, dass gerade technologisch affine Zukunftsvisionen weniger das Zusammengehen und Zusammenarbeiten von Individuen und Gruppen in neuen Gesellschaften in den Vordergrund stellen und eher eine dezentralisierte Lebenswelt skizzieren, in der das Individuum so leben kann, wie es möchte, und mehr Ellenbogenfreiheit hat. Natürlich stellt sich die Frage, wie autark diese dezentralen Communities tatsächlich sein werden: Hier entsteht durch zentrale Technologien die Möglichkeit, diese Communities auf subtile Art und Weise, „magisch“, zu steuern, ohne dass sie sich dessen bewusst werden.

Sphären & Schäume

In Gesellschaften, in denen von Robo-Bossen geleitete, automatisierte Fabriken und Agri-Tech-Landwirtschaften, die Abdeckung von Grundbedürfnissen übernehmen, werden die Menschen frei, „so zu leben, wie sie wollen“, so das Szenario des Robotikwissenschaftlers Hans Moravec für die 2050er-Jahre. Dieser hatte bei dieser Betrachtung Schweizer Kantone, aber vor allem die arabischen Golfstaaten als Vorbilder im Blick, die durch ihre Öleinnahmen bereits heute asiatische Arbeiter als Robotersubstitute nutzen und so einen sorgenlosen Lebensstil für die Einheimischen ermöglichen.1 Menschen würden sich also mit tendenziell Gleichgesinnten in kleineren, autarkeren Gemeinschaften zusammenschließen und diese den anonymen großen Gemeinschaften bevorzugen, zu denen es immer schwierig ist, eine „direkte und unmittelbare Emotionalität und Motivation“ zu empfinden.2 Im Mittelpunkt dieser Community steht die dezentrale Energieproduktion. „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften“ ermöglichen eine gewisse Autarkie und sind bereits mit heutigen Mitteln durchaus umsetzbar.3 Die Mitglieder dieser „Tribes“ werden trotz Automatisierung produktiv bleiben: Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz, Smart Machines und 3D-Druckern, welche unterschiedliche Produkte „ausdrucken“, produzieren sie für den eigenen Bedarf, aber auch für andere. Diese persönliche Produktion vermeidet zugleich lange Transportwege, Ausschuss und Überproduktion.4 Die Mitglieder der Community werden zudem kreativer: Anstatt nur Musik zu hören, mit Hilfe von KI selbst Stücke zu komponieren und zu editieren, anstatt Filme nur zu konsumieren, selbst als Avatar Rollen in diesen zu spielen. Betrachtungen zu einer autarken Gemeinschaft fanden zuletzt bei Hardt und Negri und ihren Skizzen zu MASCHINISCHEN COMMUNITIES eine neue demokratiepolitische Bewertung als Gegenentwurf zu hierarchischen Gesellschaftsmodellen und Hegemonien.5 Diese Kommunen besitzen die notwendigen Produktionsmittel/Maschinen und sie werden sich mit anderen Gemeinschaften vernetzen, um notwendigen Austausch und Technologieentwicklung zu betreiben (Kleine-Welt-Modell). Für die Schweiz existieren etwa Vorstellungen, welche das Land in sieben Regionen einteilen und ihren jeweiligen Städten, Quartieren und Nachbarschaften neu konfigurierte lokale, industrielle und landwirtschaftliche Kapazitäten sowie Dienstleistungen zuteilen. Diese Skizze beinhaltet auch Architekturen, etwa für zentrale Räume in Zürich und Genf (Metro Foyers), welche Vertretungen anderer Zentren als auch „Inventorien“ und „Kooperatorien“ beinhalten, in welchen öffentliche Projektentwicklungen stattfinden sollen (Abb. 1).6

Abb. 1. Metro-Foyer Zürich. Quelle: neustartschweiz.ch

Moderne Technologie ermöglicht es den Menschen, autarker zu leben als jemals zuvor.

In der Architektur waren mögliche neue Lebensverhältnisse bereits seit den Automatisierungswellen der 1950er und 1960er Jahren thematisiert worden, oftmals jedoch verknüpft mit einer ganz anderen Facette: Es war vor allem das Thema der Abkapselung bzw. Isolierung auffällig. F. Buckminster Fuller entwickelte etwa Kuppeln als Designelemente, unter denen die bedrängte Natur und Menschen leben bzw. überleben werden.7 Ihren Endpunkt fanden diese Designs in der in den 1970er Jahren populären Idee von gigantischen orbitalen Raumstationen, welche Hunderttausenden Menschen eine neue Heimat bieten sollten – dieses Projekt wurde trotz erfolgreicher Vorarbeiten abgeblasen, da die NASA sich für das kostengünstigere Raumshuttle-Projekt entschied.8 Peter Sloterdijk abstrahierte zuletzt derartige Konstrukte, um zu sozialen Konzepten wie schützenden „Sphären“ bzw. „Blasen“ zu gelangen, welche er auch als isolierende Reaktion auf die Globalisierung verstand.9 Und er fügte das eher heitere Element des „Schaums“ hinzu, um eine Verbindung dieser Sphären zu beschreiben: Diese können sich überlagern und sind durchlässig – vergleichbar mit den Blasen in einem Schaum.

In jüngster Zeit werden derartige Projekte vor allem unter dem Label der digitalen Smart-City konzipiert. Schließlich findet eine Vielzahl der Applikationen der Sozialen Medien innerhalb der Community bzw. Nachbarschaft ihr bestes Wirkungsgebiet (z.B. Mobilitätsplattformen).10 Erste Proteste, welche diese Sphären als Einengung empfinden – vor allem Widerstände gegen die sog. 15-Minuten-Stadt, die Wege innerhalb des urbanen Raums reduzieren soll –, machen auf eine weitere Entwicklungsmöglichkeit aufmerksam: Die Community als autonome, aber vor allem elitäre Blase, die sich gegenüber Klimakatastrophen und Migrationsbewegungen bzw. generell Außenstehenden verbarrikadieren kann und in Projekten wie etwa „The Line“ in Saudi Arabien und den Seestädten Peter Thiels ihren Ausdruck findet.11 Die Dezentralisierung verliert hier zunehmend ihre befreiende Konnotation und entwickelt sich zur Idee einer Sphäre, welche zwar autark und vielleicht nachhaltig sein mag, sich aber zugleich vor der Außenwelt verschanzt. Die ultimative Sloterdijksche Blase.

Letztes Abendmahl & Magie

Andererseits konzentriert sich die Entwicklung der Technologien dieser Communities heute zumeist in den Händen weniger Unternehmen, die in den jeweiligen konkurrierenden hegemonialen politischen Machtblöcken angesiedelt sind. Schließlich sind diese Technologien derart kapitalintensiv und komplex, dass ihre Entwicklung – so eine Folgerung aus dem berühmten Marxschen Maschinenfragment – Ergebnis gesamtgesellschaftlicher Investitionen sein muss und hierzu umfassendes, gesellschaftliches Wissen (General Intellect) kapitalisiert wird, welches global nicht gleich verteilt ist.12 Digitale Landwirtschaftssysteme sind hier ein Beispiel für monopolistische Technologien, welche sich über dezentrale Communities wölben: Dem Bauern wird über eine App eine tagesaktuelle Satellitenauswertung mitgeteilt, welche anzeigt, welches Feld jetzt zu bewässern und zu düngen ist. Im Gegenzug für die Informationen, welche etwa in Indien über Microsoft bereitgestellt werden, müssen dann online Dünger von BASF gekauft werden. In China sind ähnliche Strukturen und Technologien im Einsatz: Hier wird die bäuerliche Kommune zentral von einem staatlichen Unternehmen (Syngenta) mit Daten, Ratschlägen und chemischen Produkten versorgt.13

Die Investitionen in diese Technologie können riesenhaft sein und verlangen dann nach überschaubaren und kontrollierbaren Strukturen. Ein historisches Vorbild hierfür liefert die sog. „Last Supper“-Strategie. Diese basiert auf einem Abendessen des amerikanischen Verteidigungsministers im Pentagon mit Rüstungsvertretern im Juli 1993, bei dem er seinen erstaunten Gästen verkündete, dass er von ihnen erwartet, dass sich ihre Unternehmen zusammenschließen und so die Schaffung besser steuerbarer, quasi-monopolistischer Strukturen in der Industrie den Weg ebnen würden: Die Zahl der Rüstungspartner wurde schließlich von 51 auf fünf reduziert.14

Dabei werden quasi „magische“ Technologien eingesetzt, welche völlig neue Formen der Bewusstseinsbeeinflussung und -manipulation ermöglichen (Psyop-Kapitalismus).

Trotz der Möglichkeiten der Dezentralisierung wird der Nationalstaat wohl keinesfalls überflüssig sein. Er müsse sich jedoch – so die Befürworter der Dezentralisierung – transformieren und zum „Befähiger“ und „Partner“ der Community werden, auch wenn – oder gerade, weil – er bereits unter Druck steht.15 Die Zentralisierung technologischer Entwicklung wird dann zu einer Verschmelzung/Annäherung von staatlichen Strukturen und Technologieunternehmen führen können. Die resultierende TECHNOKRATIE kann zwar weiterhin demokratische Grundstrukturen aufweisen, hat allerdings bestimmte zusätzliche Charakteristika: In der Technokratie werden Positionen zunehmend „nominiert“ und Experten haben eine gewichtige Rolle; schließlich gilt es Probleme unparteiisch durch wissenschaftliche und technische Lösungen anzugehen.16 In diesem auf Lösung und Leistung fokussierten System spielt deshalb die Meritokratie eine zunehmend wichtige Rolle, was zwangsläufig zur Unterteilung der Bevölkerung in „Smarte“ bzw. „Leistungsfähige“ und diejenigen, die es trotz Zugang zu Bildung „eben nicht geschafft haben“ („Deplorables“), führen wird. Es werde – so ein Kritiker – den „unteren Schichten“ dann zwar vielleicht Gerechtigkeit angeboten, es fehlt jedoch an Wertschätzung und sozialer Anerkennung, was zu Spaltungen in der Gesellschaft führen wird.17 Um diese Spannungen und generell Widerstände zu minimieren und handlungsfähig zu bleiben, ist erwartbar, dass Staaten Technologie auch zur Unkenntlichmachung von etwaigen Widersprüchen für den Einzelnen, also zur „unsichtbaren“ Beeinflussung eines vorgeblich autarken, kreativen und selbstbestimmten Individuums verwenden werden. Dabei werden quasi „magische“ Technologien eingesetzt, welche völlig neue Formen der Bewusstseinsbeeinflussung und -manipulation ermöglichen (Psyop-Kapitalismus). Wenn etwa KI eine Partnerin und Ratgeberin des Menschen in allen Lebensbelangen werden soll, wird sich die Technik auf das Individuum einstellen müssen, um personalisierte Vorschläge zu machen.18 Dieser „Lebenspartner“ gehört allerdings nicht dem Individuum, sondern den Technologiekonzernen. So ist es erwartbar, dass sich deren Interessen auch in den Ratschlägen widerspiegeln können: „Eines Tages wird dein Avatar etwa zu dir sagen, ‚Du siehst schlecht aus, proprobiere doch einmal diesen Monster Energy Drink …‘“.19

Ein offenes Rennen?

Das Verhältnis zwischen zentralen und dezentralen Ebenen wird abhängig von zwei Ereignissen sein: Einerseits des Wettrennens zwischen dem digital aufgewerteten Individuum und der technologischen Kontrolle/Manipulation: Vielleicht, aber nur vielleicht, ist Technologie diesmal so mächtig, dass die digitale Befähigung des Individuums zur selbstbestimmten Assoziation und Counter-Culture nicht mehr unterdrückt werden kann. Technologie wäre dann eine Art automatisierter Revolutionsagent: „Was passiert, wenn jeder von uns das Äquivalent des klügsten Menschen für jedes Problem in der Tasche hat?“20 Andererseits zwischen dem Kampf um das Eigentum an Technologie. Das Bestreben der Hegemonien, Technologie zu monopolisieren, würde einer wirklichen Dezentralisierung entgegenstehen. Und würde die Klimakrise nicht eine Bündelung und Zentralisierung von Ressourcen und Macht verlangen? André Gorz war sich bei den ersten Betrachtungen zur Umweltpolitik in den 1970ern klar, dass es hier nur zwei Möglichkeiten gäbe: Entweder assoziiert sich das Individuum selbst oder ein übermächtiger Staat muss die notwendigen Anpassungen an die Klimakrise diktieren.21Vielleicht, aber nur vielleicht, ist Technologie diesmal so mächtig, dass die digitale Befähigung des Individuums zur selbstbestimmten Assoziation und Counter-Culture nicht mehr unterdrückt werden kann.

Praxis

Wege zu einer sorgenden Gesellschaft: Modelle für ein zukunftsfähiges Miteinander

1. Die Suche nach dem dritten Weg

Unsere Gesellschaft steckt in einem Paradox: Nie waren die technischen Möglichkeiten für ein gutes Leben für alle größer, nie war das Bewusstsein für globale Herausforderungen ausgeprägter – und gleichzeitig scheinen die bewährten Lösungsmodelle an ihre Grenzen zu stoßen. Der Markt verspricht Wohlstand, produziert aber Ungleichheit und ökologische Zerstörung. Der Staat soll es richten, wird aber zunehmend als träge und bürgerfern erlebt. Die traditionellen Kirchen predigen Nächstenliebe, verlieren aber durch Machtmissbrauch und Hierarchiedenken ihre Glaubwürdigkeit als moralische Instanzen.

Zwischen neoliberaler Vereinzelung und institutioneller Erstarrung wächst eine Sehnsucht nach echtem Miteinander – authentisch, solidarisch, zukunftsfähig. Menschen suchen nach Gemeinschaftsformen, die weder in die Atomisierung des „jeder für sich“ noch in die Bevormundung durch Expertokratien führen. Sie wollen Verantwortung übernehmen, ohne überfordert zu werden. Sie wollen helfen, ohne paternalistisch zu werden. Sie wollen Spiritualität leben, ohne sich religiösen Machtstrukturen zu unterwerfen.

Diese Suche ist nicht romantisch, sondern realistisch. Denn die großen Krisen unserer Zeit – Klimawandel, Demografiewandel, soziale Spaltung – lassen sich weder durch Marktmechanismen noch durch staatliche Verordnungen allein lösen. Sie brauchen eine sorgende Gesellschaft: Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen, ohne dabei einzelne Gruppen zu überlasten oder auszuschließen.

2. Modelle mit Zukunftspotenzial: Caring Communities und Sorgenetzwerke

Die gute Nachricht: Solche Modelle entstehen bereits. Von Caring Communities über Solidarische Landwirtschaft bis zu Bürgerräten experimentiert eine wachsende Bewegung mit neuen Formen des Zusammenlebens. Die Herausforderung: Aus diesen Experimenten ein gesellschaftliches Modell zu entwickeln, das mehr ist als die Summe seiner Teile.

Zwischen neoliberaler Vereinzelung und institutioneller Erstarrung wächst eine Sehnsucht nach echtem Miteinander – authentisch, solidarisch, zukunftsfähig.

Das Netzwerk Caring Communities Schweiz definiert eine Caring Community als „eine Gemeinschaft in einem Quartier, einer Gemeinde oder einer Region, in der Menschen füreinander sorgen und sich gegenseitig unterstützen. Jeder nimmt und gibt etwas, gemeinsam übernimmt man Verantwortung für soziale Aufgaben.“

Caring Communities entstehen dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen – im Stadtteil, im Dorf, in der Nachbarschaft. Anders als die traditionelle Kirchencaritas funktionieren sie nicht nach dem Prinzip „die Guten helfen den Bedürftigen“, sondern nach dem Grundsatz „wir sind alle Teil der Sorge“. Jede und jeder kann gleichzeitig geben und empfangen, je nach Lebenssituation und Fähigkeiten.

3. Risiken und blinde Flecken

Doch bei aller Begeisterung für neue Gemeinschaftsformen wie den Caring Communities dürfen die Schattenseiten nicht übersehen werden. Auch die besten Absichten können zu problematischen Ergebnissen führen, wenn strukturelle Dynamiken nicht mitgedacht werden.

Exklusion trotz Inklusionsversprechen

Caring Communities versprechen Offenheit für alle – aber wer kann sich dieses Engagement tatsächlich leisten? Wer Zeit für Nachbarschaftshilfe hat, wer Energie für Bürgerräte aufbringt, folgt oft einem ähnlichen Profil: gebildet, finanziell abgesichert, zeitlich flexibel. Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, Alleinerziehende oder Pflegende haben oft schlicht nicht die Ressourcen für zusätzliches Engagement. So entstehen ungewollt neue Formen der Privilegierung. Die „sorgende Mittelschicht“ schafft sich lebenswerte Quartiere, während andere außen vor bleiben.

So entstehen ungewollt neue Formen der Privilegierung. Die „sorgende Mittelschicht“ schafft sich lebenswerte Quartiere, während andere außen vor bleiben.

Neue Formen von Moralismus und sozialer Kontrolle

Wo Gemeinschaft entsteht, entstehen auch Normen – und damit Druck zur Anpassung. In Caring Communities kann ein subtiler Zwang zur Dankbarkeit entstehen: Wer Hilfe empfängt, soll sich „richtig“ verhalten. Diese neue Sittlichkeit versteckt sich hinter dem Anspruch der Gemeinschaftlichkeit und ist dadurch schwerer zu durchschauen.

Alte Muster in neuen Bewegungen

Viele alternative Bewegungen reproduzieren unbewusst Muster, die sie eigentlich überwinden wollen. Da entstehen in Care-Communities informelle Hierarchien zwischen „Gebenden“ und „Nehmenden“, die an paternalistische Armenbetreuung erinnern. Das Problem liegt nicht in den guten Absichten, sondern in unreflektierten Machtstrukturen. Wer definiert, was „gute Sorge“ ist? Ohne bewusste demokratische Kontrolle können auch emanzipatorische Bewegungen zu neuen Formen der Bevormundung werden.

Überforderung und Vereinnahmung

Schließlich droht die Gefahr der systematischen Überforderung. Wenn der Staat sich aus der Daseinsvorsorge zurückzieht und gleichzeitig von Bürgern erwartet, diese Lücken durch Engagement zu füllen, wird aus Solidarität Ausbeutung. Caring Communities werden dann zur billigen Alternative zu professioneller Pflege. Diese Vereinnahmung ist besonders problematisch, weil sie die moralische Autorität der Engagierten nutzt.

Reproduktion religiöser Dominanz

Eine besondere Herausforderung liegt im Umgang mit religiösen Traditionen. Diese verfügen über jahrtausendealte Erfahrungen mit Gemeinschaftsbildung, Sorgearbeit und Sinnstiftung. Diese Ressourcen zu ignorieren wäre töricht. Sie unkritisch zu übernehmen aber ebenso.

Die Deutungshoheit liegt bei denen, die sich engagieren – nicht bei denen, die predigen.

Der Ausweg liegt in der bewussten Säkularisierung religiöser Praktiken. Klöster haben jahrhundertelang gezeigt, wie nachhaltige Gemeinschaften funktionieren – ohne dass man an Gott glauben muss, um von ihren Organisationsprinzipien zu lernen. Kirchliche Diakonie hat Methoden der Sorgearbeit entwickelt – ohne dass man christlich sein muss, um sie zu nutzen.

Wichtig ist dabei die Umkehrung der Machtverhältnisse: Nicht religiöse Institutionen laden gnädig zur Mitarbeit ein, sondern säkulare Bewegungen nutzen selektiv religiöse Ressourcen. Die Deutungshoheit liegt bei denen, die sich engagieren – nicht bei denen, die predigen.

4. Was Menschen wirklich verbindet: Jenseits der Unterschiede

Caring Communities funktionieren nicht trotz, sondern wegen ihrer Vielfalt. Warum? Weil grundlegende menschliche Bedürfnisse universell sind: Respekt, Sicherheit, Zugehörigkeit, das Gefühl, gebraucht zu werden.

Diese Bedürfnisse äußern sich unterschiedlich: Die Klimaaktivistin und der Rentner haben verschiedene Dringlichkeiten, aber beide wollen wirksam sein. Menschen mit Migrationshintergrund bringen andere Gemeinschaftsverständnisse mit – sie kennen sowohl die Stärken enger sozialer Bindungen als auch deren Grenzen. Ihre berechtigte Skepsis gegenüber Inklusionsversprechen ist wichtig, denn sie wissen, wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehören.

Unterschiedliche Klassenlagen prägen verschiedene Vorstellungen von gutem Leben: Wer um Existenz kämpft, hat andere Prioritäten als wer nach Selbstverwirklichung sucht. Wer körperlich arbeitet, versteht Solidarität anders als wer im Büro sitzt. Diese Unterschiede sind nicht zu überwinden, sondern anzuerkennen.

Eine Caring Community funktioniert, weil alle mal Hilfe brauchen – egal ob jung oder alt, religiös oder säkular, einheimisch oder zugewandert.

Spiritualität spielt dabei eine besondere Rolle: Post-religiöse Spiritualität sucht Sinn jenseits etablierter Konfessionen und will spirituelle Ressourcen nutzen, ohne Machtstrukturen zu übernehmen. Menschen mit traditionellen religiösen Bindungen bringen jahrhundertealte Erfahrungen mit Gemeinschaftsformen mit. Beide können praktische Weisheit weitergeben – die einen durch neue Rituale, die anderen durch bewährte Strukturen.

Die Stärke von Caring Communities liegt darin, diese verschiedenen Motivationen zu respektieren und trotzdem gemeinsame Ziele zu verfolgen. Ein Nachbarschaftsgarten funktioniert, weil alle gutes Essen wollen – egal ob aus Sparsamkeit, Bio-Überzeugung oder kultureller Tradition. Eine Caring Community funktioniert, weil alle mal Hilfe brauchen – egal ob jung oder alt, religiös oder säkular, einheimisch oder zugewandert.

5. Strategien für den Übergang: Kritischer Pragmatismus

Wie aber können Caring Communities authentisch bleiben und trotzdem politisch wirken? Die Lösung liegt in dem, was sich „kritischer Pragmatismus“ nennen lässt: der strategischen Verbindung von authentischem Engagement und politischer Kritik durch kluge Arbeitsteilung.

Das Prinzip der intelligenten Arbeitsteilung

Die Communities selbst helfen, weil sie helfen wollen. Sie dokumentieren Bedarfe, bauen Vertrauen auf, lösen konkrete Probleme. Ihre Stärke liegt in der Unmittelbarkeit und Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig entstehen Netzwerke, die diese praktische Arbeit in strukturelle Kritik übersetzen: „Dass unsere Communities gebraucht werden, zeigt Systemversagen.“

Diese Arbeitsteilung hat mehrere Vorteile: Sie schützt die Communities vor Überforderung. Sie ermöglicht es Menschen, sich zu engagieren, ohne sich politisch verstehen zu müssen. Sie nutzt trotzdem die politische Sprengkraft ihrer Arbeit. So wird aus privater Hilfe politischer Skandal, ohne die Helfenden zu instrumentalisieren.

Strategische Allianzen statt Einzelkämpfertum

Einzelne Communities bleiben Nischen, wenn sie isoliert agieren. Eine strategische Care-Allianz könnte verschiedene Kräfte bündeln: Caring Communities, Transition Towns, Genossenschaften, Bürgerräte. Jede Bewegung bleibt bei ihrer Spezialität, aber gemeinsam entwickeln sie eine umfassende Kritik des gegenwärtigen Systems.

Wie aber können Caring Communities authentisch bleiben und trotzdem politisch wirken?

Historische Beispiele zeigen: Die erfolgreichsten sozialen Bewegungen kombinierten praktische Hilfe und strukturelle Kritik. Die Arbeiterbewegung gründete Genossenschaften UND kämpfte für politische Rechte. Die Frauenbewegung schuf Frauenhäuser UND forderte rechtliche Gleichstellung.

Machtfragen und demokratische Kontrolle

Doch strategische Netzwerke schaffen auch neue Machtstrukturen. Wer spricht „im Namen der Communities“? Diese Fragen müssen von Anfang an mitgedacht werden: durch transparente Entscheidungsprozesse, Rechenschaftspflicht gegenüber den Communities, demokratische Kontrolle. Sonst werden aus heutigen Alternativen die Hierarchien von morgen.

Konfliktfähigkeit als Voraussetzung

Echter gesellschaftlicher Wandel entsteht nicht durch Harmonie, sondern durch produktive Konflikte. Neue Gemeinschaftsformen müssen lernen, Konflikte auszuhalten und zu nutzen. Die Kunst liegt darin, unterschiedliche Bedürfnisse so zu verhandeln, dass am Ende etwas Neues entsteht – statt dass sich die Stärksten durchsetzen.

6. Die Vision einer post-konfessionellen sorgenden Gesellschaft

Eine andere Gesellschaft ist möglich – diese Gewissheit wächst in kleinen Experimenten und großen Visionen gleichermaßen. Die sorgende Gesellschaft, die sich abzeichnet, ist post-konfessionell: Menschen müssen weder an denselben Gott glauben noch dieselbe politische Theorie teilen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Was sie verbindet, ist die Praxis – die gemeinsame Arbeit an lebenswerten Verhältnissen. Diese Gesellschaft baut auf drei Säulen: Authentisches Engagement schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Strategische Vernetzung übersetzt lokale Erfahrungen in politische Macht. Demokratische Kontrolle verhindert, dass aus Alternativen neue Herrschaftsstrukturen werden.

Es braucht strategische Allianzen zwischen verschiedenen Bewegungen. Es braucht Netzwerke, die aus lokaler Hilfe politische Kritik machen. Es braucht die Bereitschaft zum Konflikt mit denen, die von den gegenwärtigen Verhältnissen profitieren.

Doch Transformation ist kein Selbstläufer. Deshalb braucht es mehr als gute Beispiele. Es braucht strategische Allianzen zwischen verschiedenen Bewegungen. Es braucht Netzwerke, die aus lokaler Hilfe politische Kritik machen. Es braucht die Bereitschaft zum Konflikt mit denen, die von den gegenwärtigen Verhältnissen profitieren.

Die sorgende Gesellschaft entsteht durch kluge Arbeitsteilung: Menschen schaffen lokale Alternativen – aus welcher Motivation auch immer. Gleichzeitig entstehen Netzwerke, die diese Arbeit in politischen Druck übersetzen. Die Nachbarin hilft aus Nächstenliebe. Das Netzwerk macht daraus strukturelle Kritik. Niemand muss alles können. Aber alle können beitragen: die einen durch authentisches Engagement, die anderen durch strategische Vernetzung. Die Kunst liegt darin, verschiedene Beiträge so zu verbinden, dass sie sich gegenseitig verstärken. Jeder kann seinen Teil beitragen – mit dem, was er am besten kann.

Praxis

Auf dem Weg in eine sorgende Gesellschaft – Caring Communities (CC) als Zukunftsmodell

Gesellschaftliche Herausforderungen machen gemeinsames Sorgen unabdingbar

Unsere Gesellschaft steht vor einem absehbaren sozialen Wandel. Globale Zerrissenheit, Klimakrise, soziale Ungleichheit, Migration sowie die Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts stellen uns vor Herausforderungen, die eine fundierte Auseinandersetzung mit alternativen Gesellschaftsformen notwendig machen. Das bestehende Gesellschaftsmodell, das auf Individualismus, Wettbewerbsdenken und Effizienzsteigerung ausgerichtet ist, stösst an seine Grenzen. Die sich verschärfenden strukturellen und globalen Krisen lassen sich durch technische oder wirtschaftliche Fortschritte kaum lösen. Vielmehr ist eine Transformation des gesellschaftlichen Zusammenlebens notwendig. Damit dieser Transformationsprozess gelingen kann, braucht es ein kohärentes Modell, welches auf einer umfassenden Sorge für alle aufbaut und nicht einzelne Gruppen benachteiligt oder ausschliesst.

Caring Communities bieten einen solchen visionären Ansatz, der das Potential hat, unter Einbezug aller Gesellschaftsgruppen gegenwärtige und zukünftige Problemlagen zu bewältigen oder zumindest zu entschärfen. Anhand der Entwicklung des schweizerischen Netzwerks Caring Communities wird exemplarisch aufgezeigt, welche Grundwerte und welcher Nährboden eine gesellschaftliche Bewegung voranbringen, die sich am Gemeinwohl orientiert.

Das schweizerische Caring Communities Netzwerk

Die Entstehungsphase des CC-Netzwerks ist in Simon Hofstetters Buch «Gemeinsam Sorge tragen» bereits beschrieben22. Hier soll lediglich in groben Zügen die Fortsetzung und insbesondere die jüngste Entwicklung aufgezeigt werden. Folgende Prinzipien, die sich am Caring Communities Ansatz orientieren, waren in der Organisationsentwicklung wegleitend:

Damit dieser Transformationsprozess gelingen kann, braucht es ein kohärentes Modell, welches auf einer umfassenden Sorge für alle aufbaut und nicht einzelne Gruppen benachteiligt oder ausschliesst.

- verlässliche und verbindliche Organisation des Netzwerks

- partizipative und agile Weiterentwicklung

- Einbezug aller Sprachregionen der Schweiz

- durchlässige Strukturen

- klare Mitwirkungsmöglichkeiten für Organisationen und Privatpersonen

- transparente Aufgabenteilung und Entscheidungsprozesse

Der Aufbau eines solidarischen Netzwerks mit agilen Strukturen ist die eine Seite, die andere Seite ist eine nicht abgeschlossene inhaltliche Diskussion, was genau unter Caring Communities verstanden wird. Peter Zängl hat mit dem 7E Model23 die Begriffsklärung wesentlich vorangebracht, doch Caring Communities sind weiterhin sehr heterogen konnotiert und es besteht eine definitorische Unschärfe.

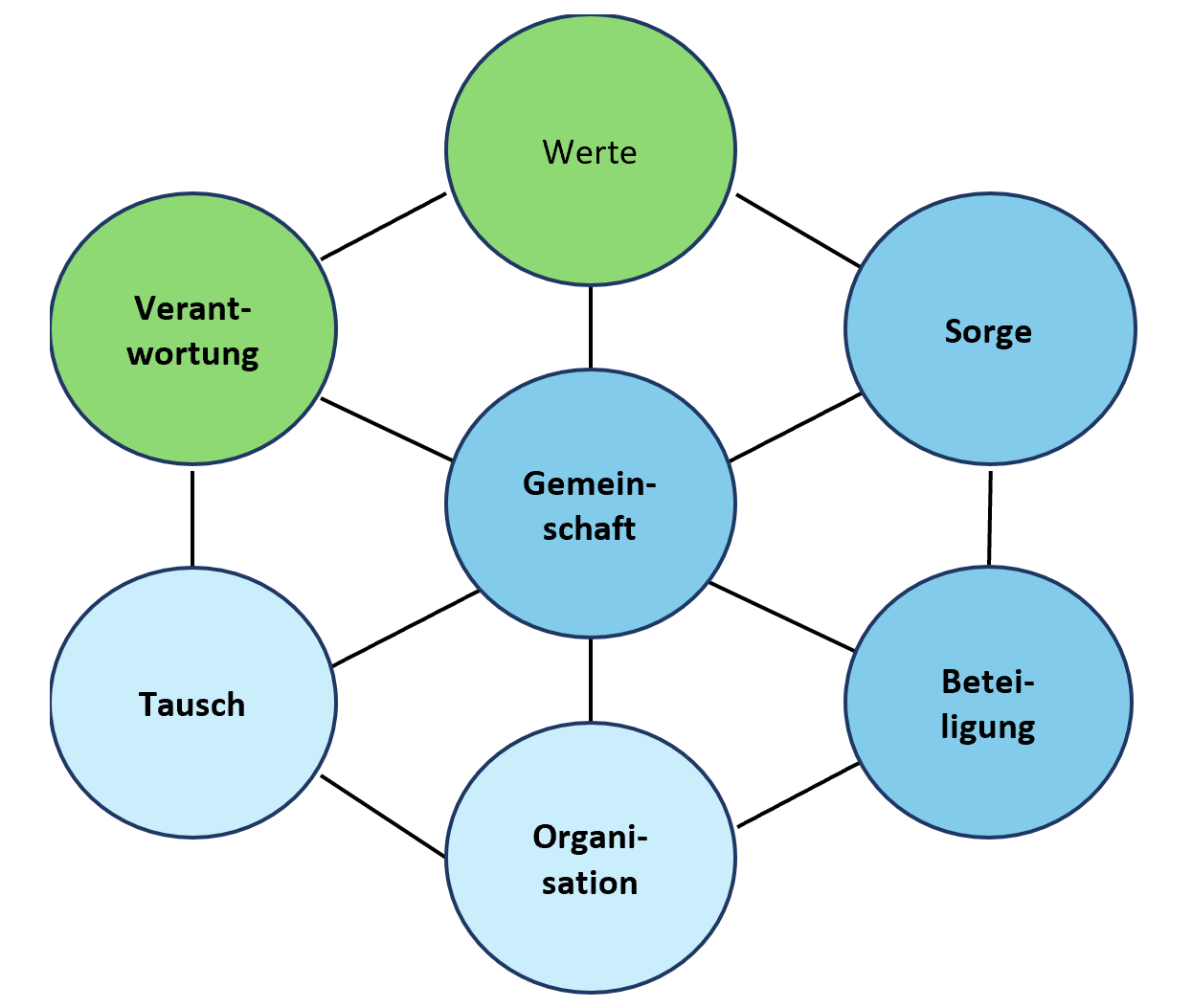

Abbildung 1: das 7E-Model, Zängl, 2023

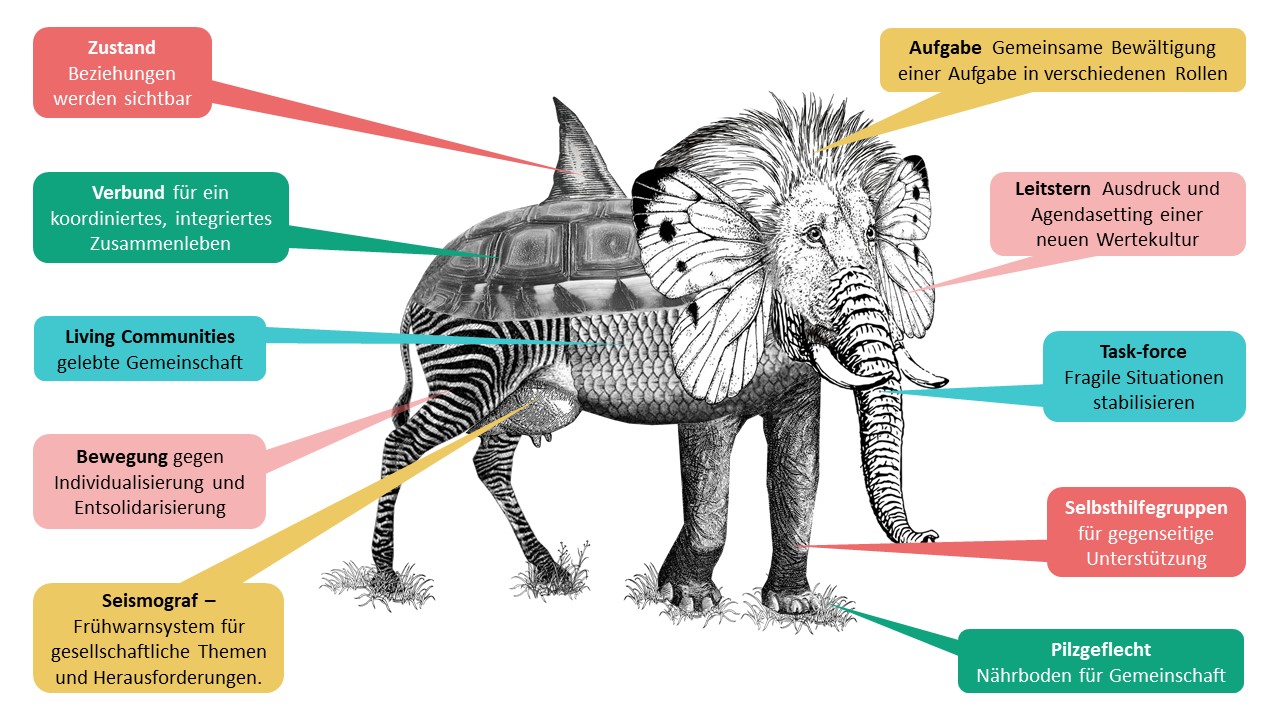

Dieser unbefriedigende Zustand hat Cornelia Hürzeler inspiriert, den Carefant24 zu kreieren. Das kraftvolle Fabelwesen bringt die unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprüche, die mit Caring Communities assoziiert werden, anschaulich auf den Punkt. Das Ringen um Klarheit ist damit jedoch nicht abgeschlossen, vielmehr zeigt der Carfant, die Notwendigkeit einer permanenten kritischen Reflexion auf.

Abbildung 2: Carefant, Hürzeler, 2023

Die sieben CC-Thesen

In der Folge hat sich eine Arbeitsgruppe des schweizerischen CC-Netzwerks das Ziel gesetzt, mit maximal einem Dutzend Thesen, die auf einer A4 Seite Platz finden, Caring Communities konkreter zu umschreiben. In der ersten Sitzung entfachte sich allerdings ein unlösbar scheinender Streit, was die essenziellen Kernelemente einer Caring Community sind. Es sah ganz so aus, als sei eine Einigung über die zentralen Inhalte von Caring Communities unmöglich. Obwohl um jedes Wort gerungen wurde, konnte sich die Arbeitsgruppe schlussendlich auf sieben CC-Thesen einigen25:

Diese Ausrichtung macht Caring Communities zu einem Modell, das sich sowohl an den heutigen Problemlagen als auch an einer klaren Vision orientiert – und dabei Solidarität, Partizipation und Gerechtigkeit ins Zentrum rückt.

- Caring Communities streben ein gutes Leben von der Geburt bis zum Lebensende für alle an. Sie setzen sich solidarisch ein für gerechte Lebensverhältnisse für alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Fähigkeiten, materiellen Ressourcen oder Religion.

- Caring Communities tragen im Rahmen der Zivilgesellschaft zusammen mit dem Sozialstaat und weiteren Institutionen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft zu einer sorgenden Gesellschaft bei.

- Caring Communities basieren auf der Idee gegenseitiger Unterstützung und Sorge in einer Gemeinschaft, die auf Inklusion und Partizipation aller baut.

- Caring Communities verbinden und formen informelle, formelle und professionelle Sorgearbeit in vielfältigen Kontexten und machen diese sichtbar.

- Caring Communities bieten Räume zum Experimentieren, um neue Wege und Formen der Sorge zu entwickeln und zu erproben.

- Caring Communities fördern den Austausch und das Zusammenwirken, um die unterschiedlichen Erfahrungen, Fähigkeiten und Ressourcen aller Menschen einzubeziehen und daraus Nutzen zu generieren.

- Caring Communities fordern Rahmenbedingungen und Ressourcen für eine Kultur der Sorge sowie deren strukturelle Verankerung. Dies erfordert die Auseinandersetzung mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und deren Bereitschaft zu Anpassungen.

CC-Thesen in der Theorie und der Praxis

Im Frühjahr 2024 wurden die Thesen auf der Homepage des Netzwerks publiziert. Sie wurden konsequenterweise auch als «Leitsätze in einfacher Sprache» veröffentlicht und die Arbeitsgruppe war sich einig, dass die CC-Thesen einen normativen und zugleich theoriebildenden Anspruch beinhalten sollen, der über eine blosse Praxisbeschreibungen hinausgeht. Aufgrund dieser Überlegungen werden die CC-Thesen einerseits einer dialektischen Analyse unterzogen, anderseits aus der Sicht der Praxis in unterschiedlichen Kontexten hinterfragt. Das Ergebnis dieser kritischen Auseinandersetzung liegt erst in Bruchstücken vor. Im Frühjahr 2026 wird es mit dem Arbeitstitel: «Caring Communities – eine konstruktive Streitschrift» publiziert werden. Einige Gedanken aus der Praxisanalyse seien jedoch hier bereits vorweggenommen.

Diese Ausrichtung macht Caring Communities zu einem Modell, das sich sowohl an den heutigen Problemlagen als auch an einer klaren Vision orientiert – und dabei Solidarität, Partizipation und Gerechtigkeit ins Zentrum rückt.

Der Weg zu einem neuen gemeinschaftlich getragenen Gesellschaftsmodell

Der CC-Ansatz beschreibt den Weg zu kollektivem Handeln und gemeinschaftlicher Verantwortung nicht als linearen Prozess, sondern als lernende, partizipative Bewegung, die lokal verankert und gleichzeitig global anschlussfähig sein muss. Im Sinne einer möglichst grossen Kontrastierung wurden für die Praxisanalyse sechs unterschiedliche Kontexte ausgewählt: (1) Tenna, eine kleine Berggemeinde im Safiental, (2) Bellinzona aus der italienischsprachigen Schweiz, (3) Genf, eine Weltstadt aus der französischsprachigen Schweiz, (4) Wilchingen, aus der ländlichen Ostschweiz, (5) Belp, aus der Agglomeration Bern, und schliesslich (6) Zürich-Seebach, ein städtisches Quartier mit hohem Migrationsanteil. Neun Schlüsselpersonen, mit unterschiedlichen Funktionen und Berufen, wurden befragt, wie sie vorgelegt die Umsetzung der CC-Thesen beurteilen und wie relevant sie für die Praxis sind. Obwohl die Analyse der Interviews noch nicht abgeschlossen ist, zeichnen sich bereits einige zentrale Element ab, die in allen Kontexten relevant sind:

Der CC-Ansatz beschreibt den Weg zu kollektivem Handeln und gemeinschaftlicher Verantwortung als lernende, partizipative Bewegung, die lokal verankert und gleichzeitig global anschlussfähig sein muss.

- Wertschätzung der kulturellen und demografischen Vielfalt. In kleineren und ländlichen Gemeinden haben traditionelle gemeinschaftsbildende Rituale und der Generationendialog einen besonders hohen Stellenwert, während es in stätischen Quartieren vor allem um das Miteinander von Menschen aus verschiedenen Kulturen geht. Menschen mit Migrationsgeschichte bringen oftmals andere Vorstellungen und Erfahrungen mit, was Fürsorge und Gemeinschaft bedeutet. In vielen Herkunftskulturen hat Sorge eine zentrale Stellung als Familienverantwortung und Nachbarschaftshilfe. Diese Wertschätzung wird insbesondere in Zürich-Seebach als «Care Kultur»26 gelebt und aktiv gestaltet. In dieser Grundhaltung kommt ein gemeinsames Gesellschaftsmodell zu Ausdruck, welches kulturelle Differenz nicht zu überwinden versucht, sondern sie als Ressource einbezieht.

- Gemeinschaftliche Aushandlungsprozesse. In Tenna, einem abgelegenen Bergdorf wurde eine alte Sennerei zu einem offenen Hospiz27 umgebaut, in welchem Bewohner: innen aus der Umgebung ihren letzten Lebensabschnitt verbringen und ihren Lebensalltag möglichst autonom gestalten können. Interessanterweise werden in diesem Bergdorf, die Caring Communities hauptsächlich von Traditionen genährt, welche jedoch mit dem gesellschaftlichen Wandel stets neu ausbalanciert werden müssen. Beispielsweise werden Verstorbene von jemandem aus den vier nächstgelegenen Nachbarhäusern auf den Friedhof getragen, unabhängig wie gut das Nachbarschaftsverhältnis war. Oder die Orts-Brunnen werden regelmässig von den Dorfbewohnern: innen gereinigt. Seit diese Tätigkeit jedoch in der Nachbarsgemeinde von Gemeindeangestellten erledigt wird, erscheint das Gemeinschaftserlebnis plötzlich in einem anderen Licht. Warum erledigen wir diese Aufgabe? Wir könnten in dieser Zeit auch anderes tun. Damit wird eine zentrale Frage des CC-Diskurses aufgeworfen: welche Aufgaben erledigt der Staat und welche will und kann die Dorfgemeinschaft in Eigenverantwortung übernehmen?

- Verbundenheit mit den Menschen vor Ort durch Identifikation mit der Umgebung. In Genf, mit sehr unterschiedlichen Quartieren und einer Vielzahl von Sozialzentren, in denen soziokulturelle Animateure: innen arbeiten, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten, wird ein Park, der von der Stadt nur minimal gereinigt wird zum Begegnungsort, indem, Kinder, Jugendliche und Quartier Bewohner: innen aus unterschiedlichen Kulturen diesen intensiv nutzen, sich mit dem Ort identifizieren und Verantwortung für die Parkpflege übernehmen. Durch die Aneignung des Parks als Ort der Begegnung hat sich ein aktives Gemeinschaftsleben entwickelt und es finden mittlerweile sogar Trauer‑ und Hochzeitsfeiern in dem Park28 statt.

Stellen wir uns eine Gesellschaft im Jahr 2040 vor, die sich entlang der Prinzipien der Caring Communities entwickelt hat, und fragen uns, welche charakteristischen Merkmale sie aufweist:

- In jedem Quartier gibt es Sorgestrukturen, in denen sich Nachbarschaft, Sozialdienste, Pflege, Bildung und Kultur vernetzen.

- Pflegende Angehörige sind durch Zeitbudgets, Weiterbildung und professionelle Begleitung entlastet.

- Kinder und Jugendliche wachsen in Schulen auf, die Sorgearbeit als Teil des Curriculums begreifen – sei es durch Projektarbeit, soziale Praktika oder den Einbezug von Generationen.

- Die Pflegearbeit ist geschlechtergerecht verteilt und gesellschaftlich anerkannt – nicht nur in Worten, sondern durch Bezahlung, Zeitbudgets und gesellschaftliche Anerkennung.

- Die ökologische Sorge ist zum integralen Bestandteil geworden – Caring Communities verstehen sich auch als lokale Klimaakteure: innen, die Ressourcen schonen, regionale Kreisläufe fördern und Verantwortung für unseren Planeten übernehmen.

Dieses Zukunftsbild enthält keine unrealistischen Forderungen. Es lässt sich durch Ko-Kreation aller gesellschaftlichen Akteure: innen realisieren, verstetigen und politisch rahmen. Zur Verstetigung sind jedoch einige strukturelle Massnahmen notwendig:

Ohne Caring Communities verkümmert und spaltet sich unsere Gesellschaft an ihren komplexen Problemen – mit ihnen wird sie resilienter, gerechter und menschlicher.

- Ressourcenzugang: Kommunen erhalten Fördermittel, Infrastruktur und gesetzliche Grundlagen, um lokale Caring Communities zu ermöglichen

- Sichtbarmachung und Wertschätzung von Care-Arbeit: Professionelle Pflege, soziale Arbeit und ehrenamtliche Sorge werden aufgewertet– finanziell und kulturell

- Bildung und Qualifikation: Der Care-Begriff wird in der Grundausbildung, Erwachsenenbildung und politischen Bildung verankert

- Politische Kohärenz: Sorgearbeit wird aufgewertet und nicht durch administrative Hürden gelähmt, oder durch konkurrierende politische Instanzen und kommunale Ämter blockiert oder instrumentalisiert.

Caring Communities bieten keine Patentlösung, vielmehr lassen sie sich schrittweis realisieren, indem sie soziale Gerechtigkeit, partizipative Prozesse und konkrete Praxis miteinander verbinden. Dadurch wird Care nicht nur ein ethisches Konzept, sondern zu einem neuen Gesellschaftmodell. Die sieben CC-Thesen bilden einen konkreten Orientierungsrahmen, um Weg zu beschreiben, wie ein gemeinsam verantwortetes Miteinander in unserer Gesellschaft gestaltet und gelebt werden kann.

Die umfangreiche Praxisbefragung über die Bedeutung der Caring Communities in den sechs Gemeinden lässt sich in einen Satz zusammenfassen: «Ohne Caring Communities verkümmert und spaltet sich unsere Gesellschaft an ihren komplexen Problemen – mit ihnen wird sie resilienter, gerechter und menschlicher».

Praxis

Weiberwirtschaft? Ein gutes Leben für ALLE – und was das mit einem Frauenverband zu tun hat

Was ist eigentlich ein gutes Leben?

Bei der kfd, einem großen Frauenverband, sind wir uns einig, dass Menschenwürde, Solidarität, gute Beziehungen und Gemeinschaft, ökologische Nachhaltigkeit, gleiche Rechte und Teilhabe ALLER unbedingt dazu gehören.

Allerdings sehen wir uns aktuell einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, die nicht gerade für ein gutes Leben stehen: Klimawandel, die Bedrohungen von rechts, fehlender Zusammenhalt in der Gesellschaft, zunehmender Pflegenotstand oder Wohnungsnot: Vieles scheint nahezu unüberwindbar – sowohl aus globaler Perspektive als auch auf nationaler Ebene. Neben dem Gegensatz von arm und reich erschrecken auch diskriminierende Strukturen, die Frauen, queere Menschen ebenso benachteiligen wie Menschen mit Migrationsgeschichte oder Behinderungen. Als Frauenverband setzen wir uns täglich mit solchen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten auseinander, denen Frauen immer noch und immer wieder ausgesetzt sind. Dies ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern bringt auch einen immensen Schaden für unser Zusammenleben und ein gesellschaftliches Zusammenwirken mit sich.

Als Frauenverband setzen wir uns täglich mit solchen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten auseinander, denen Frauen immer noch und immer wieder ausgesetzt sind. Dies ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern bringt auch einen immensen Schaden für unser Zusammenleben und ein gesellschaftliches Zusammenwirken mit sich.

Warum leistet sich eine Gesellschaft solche Risiken? Denn insbesondere die soziale Ungleichheit bietet viel Sprengstoff für unsere Gesellschaft. Warum fällt es ihr so schwer, sich dem Thema zu stellen und tatsächlich Veränderungen herbeizuführen?

In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts war ich für einen längeren Zeitraum in Brasilien. Im Rahmen meines Studiums habe ich mich dann intensiv mit Einkommensverteilungen auseinandergesetzt und hier ein besonderes Augenmerk auf Brasilien gelegt. Anders als damals in Deutschland war die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen in Brasilien seinerzeit sehr stark ausgeprägt. Begleitet wurde sie durch diskriminierende, rassistische und frauenfeindliche Strukturen, sehr ungleiche Chancen auf Bildung und Teilhabe, korrupte Strukturen in der Politik und ein zunehmend neoliberal geprägtes Wirtschaftssystem. Neben kolonialen Vermächtnissen und ausbeuterischer globaler Wirtschaftsweise war die Politik seinerzeit in Brasilien jedoch nicht willens oder in der Lage, dieser Ungleichheit etwas entgegenzusetzen.29

Viele der Phänomene, die seinerzeit in Brasilien zu beobachten waren, wie eben die Einkommens- und Vermögensverteilung, aber auch soziale Ungleichheit oder ein unbefriedigendes Bildungssystem mit ungleichen Chancen, sehen wir heute in unserer Gesellschaft. Und die Entwicklung dahin ist seit langem absehbar. Trotzdem haben wir die Risiken, die eine solche Entwicklung für die gesamte Gesellschaft mit sich bringen, in Kauf genommen. Nun sind alle von den extremen Ausprägungen betroffen und diese machen Angst. Trotzdem scheint ein Umsteuern schwerzufallen.

Entscheidend dafür ist sicherlich das Wirtschaftssystem und die Art und Weise, wie sehr die Wirtschaft im Vordergrund steht.

Während der Wende gab es wenig Diskussion darüber, welches Wirtschaftssystem das richtige ist. Es schien gesetzt zu sein, dass es nur das kapitalistische sein kann. Dementsprechend richtete sich die Politik auch eben daran aus. Der Neoliberalismus war nicht zu stoppen und volkswirtschaftliche Prinzipien, wie die Existenz meritorischer Güter30 wurde nicht mehr beachtet. Es wurde viel privatisiert und auf die Kraft des Marktes gesetzt. Die Folgen dieser Privatisierungen spüren wir heute sehr stark, z. B. am Pflegenotstand oder am Klimawandel. Die Kosten werden externalisiert und Frauen sind von den Auswirkungen erwiesenermaßen deutlich stärker betroffen als Männer.Während der Wende gab es wenig Diskussion darüber, welches Wirtschaftssystem das richtige ist. Es schien gesetzt zu sein, dass es nur das kapitalistische sein kann.

Unterstützt wird dies bis heute durch eine Ausrichtung der Wirtschaftslehre an der neoklassischen Theorie. Diese ist grundsätzlich als theoretischer Hintergrund hilfreich, aber aufgrund ihrer Prämissen und Bedingungen nicht geeignet, so in die Realität umgesetzt zu werden. Leider nutzen trotzdem immer noch einige Politiker genau dieses Narrativ des Marktes im Sinne der neoklassischen Theorie für ihr Handeln. Dies führt dann zu weiteren Reduzierungen von Sozialleistungen oder dem Abbau eines solidarischen Sozialsystems. Die Dominanz einer ökonomischen Sicht auf die Welt ist unübersehbar und selbst Finanzcrashs führen nicht dazu, dass das System hinterfragt wird.

Muss das so sein oder gibt es auch Alternativen dazu?

Klare Antwort: Ja, die gibt es!

Hier möchte ich die Gemeinwohl-Ökonomie herausheben, da sie ein umfassendes alternatives und enkeltaugliches Wirtschaftssystem darstellt. Interessanterweise ist eine Ausrichtung des Wirtschaftens am Gemeinwohl in vielen Verfassungen – sowohl denen der Bundesländer als auch im Grundgesetz – bereits festgeschrieben. Es gibt darüber hinaus weitere sehr gute und wichtige Ansätze, mit denen es zahlreiche Gemeinsamkeiten und Überschneidungen gibt.31 Aber unabhängig davon, wo der jeweilige Schwerpunkt liegt: Die Haltung ist entscheidend – die Wirtschaft muss menschlicher, sozialer und verteilungsgerechter, nachhaltiger, demokratischer und ethischer werden!32Hier möchte ich die Gemeinwohl-Ökonomie herausheben, da sie ein umfassendes alternatives und enkeltaugliches Wirtschaftssystem darstellt.

Zweck der Gemeinwohl-Ökonomie, auch GWÖ genannt, ist ein gutes Leben für ALLE. Sie basiert auf Kooperation und auf fairem Umgang mit Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Lieferant*innen und allen weiteren Berührungsgruppen von der Mikro- bis zur Makroebene. Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch den Unternehmen zu als wichtigen Akteuren im Wirtschaftssystem. Die GWÖ zeichnet sich durch eine Komplexität aus, die dem Verständnis des gesamten Systems angemessen ist.

Voraussetzung für einen Veränderungsprozess hin zu einer solchen Wirtschaftsweise ist auf jeden Fall ein Haltungsprozess: Es geht nicht darum, dass ich persönlich den größten Nutzen oder Profit von einer Transaktion habe. Es geht darum, wie ich so einkaufen, verkaufen oder Dienstleistungen erbringen kann, dass auch alle anderen Beteiligten sich fair behandelt fühlen und auskömmlich beteiligt sind. Geld ist nicht Selbstzweck – wie wir es heute oftmals erleben –, sondern nur ein Mittel zum Zweck.Es geht nicht darum, dass ich persönlich den größten Nutzen oder Profit von einer Transaktion habe. Es geht darum, wie ich so einkaufen, verkaufen oder Dienstleistungen erbringen kann, dass auch alle anderen Beteiligten sich fair behandelt fühlen und auskömmlich beteiligt sind. Geld ist nicht Selbstzweck – wie wir es heute oftmals erleben –, sondern nur ein Mittel zum Zweck.

Die zentralen Werte der GWÖ und allen Handelns im Sinne des Gemeinwohls sind:

- Menschenwürde

- Solidarität und Gerechtigkeit

- Ökologische Nachhaltigkeit

- Transparenz und Mitbestimmung

Diese Werte sind nicht nur Schlagwörter, sondern sie bestimmen das alltägliche Handeln und werden auch überprüft.

Einige Beispiele für Ansatzpunkte sind etwa:

- Gehaltsgefüge in einem Unternehmen: Wie groß ist die Spannweite zwischen höchstem und niedrigstem Einkommen? Je kleiner der Faktor, desto gerechter (derzeit erleben wir jedoch sehr große Unterschiede)

- Mitbestimmung von Mitarbeiter*innen

- Sinnstiftende Arbeitsplätze

- Mitbestimmung von Kund*innen und Lieferant*innen, z. B. bei der Produktentwicklung

- faire, ökologisch nachhaltige und durchgängig bekannte Lieferketten

- ökologisch und sozial nachhaltige Geldanlagen

Die GWÖ-Community ist eine internationale Bewegung mit dem Ziel, die GWÖ auch in der Politik zu verankern. Auf EU-Ebene gab es ebenso wie im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung bereits Bestrebungen und Ansätze dazu. Leider ist im aktuellen Koalitionsvertrag zu GWÖ-Zielen nur sehr wenig zu finden. Dennoch gibt es ermutigende Erfolge. Inzwischen haben sich zahlreiche Unternehmen, Organisationen und selbst Kommunen bilanzieren lassen und arbeiten nach den Prinzipien der GWÖ. Beispiele dafür sind Vaude oder Werkhaus, aber auch lokale Unternehmen oder die Wirtschaftsförderung Münster.33 Außerdem gelingt es zunehmend gerade auf kommunaler Ebene, dass die GWÖ als Instrument mit in den Blick genommen wird.Inzwischen haben sich zahlreiche Unternehmen, Organisationen und selbst Kommunen bilanzieren lassen und arbeiten nach den Prinzipien der GWÖ.

Aktuelle Messinstrumente beschränken sich zwar oftmals auf eine quantitative, rein an Euro-Beträgen ausgerichtete Richtgröße, sagen aber nichts über die Qualität des Wirtschaftens oder des Unternehmenserfolgs aus. Wirtschaftswachstum kann auch mit umweltzerstörenden Industrien oder mit der Herstellung von (Atom-)Waffen erzielt werden. Ob diese den Wohlstand oder ein gutes Leben für ALLE bedeuten, darf aber bezweifelt werden. Genauso ist es auf Unternehmensebene oder bei der Betrachtung einzelner Investitionen. Alle Unternehmen müssen Finanzbilanzen erstellen, aber auch diese sagt nichts über einen potenziellen Beitrag zum Gemeinwohl aus.

Instrument zur Orientierung, aber auch zur Überprüfung ist die Gemeinwohlmatrix, in der die zentralen Werte zu den Berührungsgruppen in Beziehung gesetzt werden.

Daraus ergeben sich alternative Messinstrumente, die eben genau diese Ausrichtung am Gemeinwohl abbilden:

- Makroebene: Gemeinwohl-Produkt vs. BIP (Bruttoinlandsprodukt)

- Mesoebene: Gemeinwohl-Bilanz vs. Finanzbilanz

- Mikroebene: Beitrag einer Investition zum Gemeinwohl vs. RoI (Return on Investment)

Die kfd im Bistum Münster hat eine solche Gemeinwohlbilanz mit positivem Ergebnis erstellt. Aber warum erstellt ein Frauenverband überhaupt eine solche Bilanz?

Auch wenn die kfd als Verband kein profitorientiertes Unternehmen ist, ist sie doch Akteurin im ökonomischen System:

- Sie kauft ein und hat somit Einfluss auf die Lieferketten.

- Sie ist Arbeitgeberin und somit verantwortlich für die Bezahlung und Mitbestimmung der Mitarbeiter*innen.

- Sie erbringt Leistungen und pflegt somit einen Umgang mit Kund*innen.

- Sie hat Mitglieder und entscheidet, wie demokratische Teilhabe und Transparenz im Verband gelebt wird.

- Sie will authentischer Lobby-Verband für Frauen* sein, hat Einfluss auf sein Handeln und die gesellschaftliche Wirkung.

Als Frauenverband setzt sich die kfd für Gleichstellung und Solidarität in Gesellschaft und Kirche ein, konkret etwa für gleiche Bezahlung und gleiche Chancen. Dementsprechend ist eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ein gerechtes Entlohnungssystem mit einer sehr geringen Spannweite zwischen den Einkommen selbstverständlich. Die kfd setzt sich ein für demokratische Teilhabe von Frauen. Das demokratische Prinzip mit größtmöglicher Transparenz ist deshalb ein Muss. Solidarität und Schöpfungsverantwortung haben natürlich zur Folge, dass die eigenen Lieferketten analysiert und entsprechend ausgerichtet werden. Dies ist mit Blick auf den gesellschaftlichen Impact und den „Social Return on Investment“ unabdingbar für den Zusammenhalt und für eine gerechte und solidarische Gesellschaft.

Traditionelle Vereinsstrukturen werden auch in einem Frauenverband in Zukunft nicht mehr in der Form funktionieren, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Die Lebenswelten von Frauen haben sich grundlegend verändert und es bestehen ganz andere Bedürfnisse und Notwendigkeiten als noch vor einigen Jahren. Dies bringt gesellschaftliche Umbrüche mit sich. Daher stellt sich die kfd im Bistum Münster gerade einem intensiven Zukunfts- und Veränderungsprozess. Die kfd entwickelt neue Ansätze und Betätigungsfelder, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Damit wird die kfd auch ihr Dienstleistungsspektrum erweitern und tritt damit am Markt auf. Dies geschieht immer vor dem Hintergrund der Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung von Frauen*.Die Lebenswelten von Frauen haben sich grundlegend verändert und es bestehen ganz andere Bedürfnisse und Notwendigkeiten als noch vor einigen Jahren.

Sei es die katholische Soziallehre, sei es das Evangelium, sei es ein intrinsisches Gerechtigkeitsbedürfnis und der Wunsch nach Solidarität und Gleichberechtigung: Es gibt sehr viele Ansatzpunkte für einen Frauenverband, im Sinne der Gemeinwohl-Ökonomie zu agieren und für Gleichstellung zu kämpfen. Wenn es darüber hinaus gelingt, die GWÖ damit weiter zu etablieren – vielleicht auch in Bereichen, in denen sie bisher noch keine Rolle spielte – kann dies ein bedeutender Beitrag sein zu mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität und mehr ökologischer Nachhaltigkeit. Und das zum Wohl aller Frauen* und für ein gutes Leben für ALLE. Und das ist doch was, oder?

Praxis

Mit der Freiheit umgehen. Von der Aufgabe der Kirche für eine begründete Hoffnung

Spätestens seit Pegida ist der Osten der Problembär der Nation. In der Öffentlichkeit als rechts gebrandmarkt, bestätigen regelmäßig Übergriffe und AfD-Wahlerfolge, wie schlimm es um den Osten steht. Tatsächlich ist es eine Region, die seit einigen Jahren um den gesellschaftlichen Zusammenhalt ringt. Es ist ein Landstrich, der wie ein Vulkangebiet ist – mit seinen Vulkanschloten, die ausbrechen, und jener Magma-Schicht, die heiß und brennend zu Tage bricht, wo die bedeckende Oberfläche für Risse empfindlicher ist. Wo aber auch manche ein Interesse daran haben, dass der Druck unter der Oberfläche steigt.

In Ost wie West dürfte ein Phänomen gleichermaßen raumgreifend sein und als Ursache benannt werden: Unser Leben in der Moderne bedeutet auch Enttraditionalisierung. Normative, fest vorgegebene Formen, wie das Leben zu führen ist, gehen verloren. Es erfolgt eine Freisetzung, die von vielen als Selbstbestimmung erlebt wird. „Ich darf mich entscheiden“ wird zum zentralen Faktor. Dies gilt eben auch für das Sittengebäude. Mag dies auch für Umstehende und Institutionen als schmerzhaft empfunden werden, bedeutet ein solcher Bruch mit Milieugewohnheiten eine Enttraditionalisierung zugunsten eines Gewinns an Freiheit und Autonomie. Aber – und der Punkt gehört eben auch mit dazu – alles der Verantwortung des Einzelnen zu überlassen, ist einerseits ein wunderbarer Zugewinn an Freiheitsgestaltung und Lebensoptionen.

Aber andererseits steigt gleichzeitig der Entscheidungsdruck, wie ich leben will und wofür ich mich entscheide. Die gewonnene Freiheit auf Dauer gestellt wird sich rasch für den Einzelnen als eine enorme Anforderung herausstellen. Es gibt keine Lebensentscheidung elementarer Art, die nicht immer überfrachtet ist von der Frage „Wie entscheide ich mich?“ Damit heißt es aber auch: Ich habe es – unvertretbar – zu verantworten. Wer ein Leben in Freiheit führen will, entkommt der Freiheit nicht. Weil alle Entscheidungen, die ich treffe, meine Wahl und mein Willensentschluss sind. Und selbst „Das sollen andere entscheiden“ ist meine Entscheidung, die Verantwortung abzugeben.Spätestens seit Pegida ist der Osten der Problembär der Nation.

Gesamtgesellschaftlich bedeutet Individualisierung das anstrengende Aushalten mit Blick auf die vielfältigen Lebensmodelle, die einem sehr fremd sind und die man nicht teilt – aber die man in einem normativen Pluralismus ertragen muss, weil es niemanden mehr gibt, der zentral vorzugeben hat, wie wir gemeinsam leben.

Der Kipppunkt, der zur Krise führt, ist sozusagen eine Überdehnung der Pluralität unseres Zusammenlebens. Dies ist kein Vorwurf, sondern eine Beschreibung der Situation. Durch diese Überdehnung wird aber die Frage des Zusammenhalts zu einer offenen Frage. Denn keiner Institution wird es mehr zugestanden, eine verbindliche Antwort auf die Frage zu geben, worauf unsere kollektive Identität beruht und was uns verbindet. Der Wertehimmel ist nicht mehr der Gemeinsame. Die Kirchen verlieren in diesem Prozess ihre weltanschauliche Deutungshoheit. Und sie verlieren ihre Gestaltungsmacht zur sozialen Integration. Immerhin haben wir es gleichzeitig in der Moderne mit einem Zerfall metaphysischer, kultureller und religiöser Weltbilder zu tun. Wir haben nicht mehr die normativ eine vorgegebene Kultur. Folglich sind aber auch die Ordnungsvorstellungen, die Werte und die orientierungsgebenden Leitideen, die wir haben, um ein bewusstes Leben mit Bewandnis zu führen, nicht mehr eindeutig, sondern ebenso pluralisiert.

Diese Situation ist genau diejenige, die man als Überforderung der individuellen Freiheit bezeichnen muss. Die Krise unserer Demokratie ist im Wesentlichen eine Krise der Freiheit. Das Individuum ist mit der subjektiven Wahrnehmung und Inanspruchnahme der Freiheit überfordert. Auch der Staat ist nicht der autoritäre Bevormundungsstaat, der uns vorschreibt, wie wir zu leben haben. Sondern er ist das Regulativ unserer Freiheit. Das ist seine einzige Aufgabe. Das bedeutet aber auch, dass der Staat nicht garantieren kann, welche Traditionen für uns wichtig sind oder wie wir zu leben haben. Die Selbstbeschränkung des Staates, die er sich an dem vulnerablen, prekären Punkt auferlegt, ist eine Selbstbeschränkung zugunsten der Freiheit des Einzelnen. Die Selbstbeschränkung des Staates als Ordnungssystem zugunsten der Freiheit beschränkt auch seine Möglichkeiten, für Halt und emotionale Sicherheit zu sorgen. Rechtssanktionen und Zwangsbefugnisse sind Instrumente des Staates für die Erhaltung der Freiheit. Die stärkste Waffe des Rechtsstaates ist die Rechtssetzung und -durchsetzung.Die Krise unserer Demokratie ist im Wesentlichen eine Krise der Freiheit. Das Individuum ist mit der subjektiven Wahrnehmung und Inanspruchnahme der Freiheit überfordert. Auch der Staat ist nicht der autoritäre Bevormundungsstaat, der uns vorschreibt, wie wir zu leben haben. Sondern er ist das Regulativ unserer Freiheit. Das ist seine einzige Aufgabe.

Gilt dies als Zeitbefund für die gesamte Bundesrepublik, braucht es einen spezifischen Blick auf die von der DDR geprägten Menschen. In Sachsen wird seit mehreren Jahren der Sachsenmonitor erstellt, der letztlich ein Trendmonitor für gesellschaftliche Stimmungen im Freistaat ist.34 Im zuletzt veröffentlichten Sachsenmonitor aus dem Jahr 2023 zeigt sich eine ausgeprägte Ambivalenz mit Blick auf das Demokratieverständnis und die politischen Einstellungen: Die Demokratie als Regierungsform wird überwiegend bejaht, gleichzeitig ist das Vertrauen in deren praktische Ausgestaltung und die politischen Institutionen deutlich gesunken. 83 Prozent der Sachsen halten die Demokratie für eine gute Regierungsform. Die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie liegt jedoch nur bei 41 Prozent für Deutschland. Das Vertrauen in die Landesregierung ist auf 44 Prozent gesunken, ebenso in den Landtag (44 Prozent); dem Bundestag vertrauen nur noch 23 Prozent der Sachsen. Parteien genießen nur noch bei 10 Prozent großes Vertrauen; 46 Prozent der Befragten können keiner der existierenden Parteien Sympathie entgegenbringen. 63 Prozent finden, dass der Mehrheitswille der Bevölkerung auch gegen Gerichte und das Grundgesetz durchgesetzt werden sollte. Im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung im Jahr 2021 zeigen alle Werte eine erhebliche Verschlechterung. Auffällig sind jedoch die Daten zur Identität als Ostdeutsche: 86 Prozent der Befragten sind stolz auf das, was seit 1990 in Sachsen erreicht wurde. Dabei ist der Stolz unabhängig vom persönlichen Maß an Zufriedenheit, Alter oder Bildungsabschluss sehr breit getragen. Die historische Bewertung als Unrechtsstaat hat zugenommen: 60 Prozent aller Befragten stimmen zu, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung wünscht sich, dass deutschlandweit stärker über die Umbrüche und Erfahrungen nach der Wiedervereinigung gesprochen wird. Die Zahlen lassen den Schluss zu, dass die Menschen im Osten der Republik nicht die DDR zurückwollen, aber sich zu wenig in den Strukturen und Mechanismen der Bundesrepublik angenommen fühlen.

Der Bruch (von 1989) hat eine Dynamik entwickelt, der die Identitätsfrage neu aufwirft. Dies hilft, die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern vorschnell zu stigmatisieren, wie es in den vergangenen Jahren oft artikuliert wurde.35 Im Konglomerat der Ursachen für die Resonanz auf Thesen populistischer Parteien sind dabei folgende Beobachtungen besonders in den Blick zu nehmen sowie Antwort-Möglichkeiten christlicher Theologie:

- Ein System- und Wertewandel ist für die Ostdeutschen keine erfahrungsleere Warnung, sondern ein in der eigenen Biografie zutiefst verankerter Prozess. Schon einmal erlebten die Menschen die Veränderung der eigenen Heimat in einem Maß, das über die eigenen Anpassungswünsche hinausging und sich der eigenen Kontrolle ab einem gewissen Punkt entzog. Mit der Flüchtlingskrise und den daraus erwachsenden Wahrnehmungen erhalten solche Verlustängste eine Renaissance. Das Gefühl der Machtlosigkeit angesichts der ‚von oben‘ verordneten Veränderungen äußert sich in Form – übrigens nicht erst 2015 während der Migrationskrise, sondern bereits vorher 2003/4 während der Veränderungen der Hartz-reformen. Aber auch die Krisen der vergangenen Jahre, vor allem der gesellschaftliche Umgang mit Corona und die Positionierung im Ukraine-Krieg sind dafür Beispiele.

Die Theologie hat in ihrer begründeten Hoffnung auf das schon angebrochene Reich Gottes die Möglichkeit, mit ihrem Handeln eine verbindliche Hoffnung zu vermitteln, die einen staatlich vorgegebenen wie auch individuellen Horizont übersteigt. Dabei kann es nicht nur um eine Stärkung der Glaubenden gehen, sondern um eine stete Bereitschaft, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach dieser Hoffnung fragt. Andererseits ist es eine zentrale Aufgabe der pastoralen Mitarbeiter, in allen innerkirchlichen – notwendigen – Strukturprozessen die Verunsicherung durch sich verändernde Verantwortlichkeiten zu vermeiden, um einen weiteren Heimatverlust zu erzeugen.

Politische Entscheidungsprozesse konnten nicht Step by Step erlernt und verstanden werden. Fertig ausgebildete Strukturen wurden nach 1989 übernommen. Mit dem Systemwandel stand die Bevölkerung der ehemaligen DDR damit vor der Herausforderung, im alltäglichen Handeln die Notwendigkeit, Regeln und Verhaltensweisen der völlig anderen, sehr von sich überzeugten und rechtlich hoch komplizierten bundesdeutschen Ordnung zu verstehen und für ihr Leben zu transferieren. Hinzu kam die Fremdheit des politischen Prozesses des deliberativen, langwierigen Interessenausgleichs.Um aber in der aktuellen Situation die Akzeptanz für die demokratischen Entscheidungsprozesse zu fördern, kann es zum Dienst der Kirche werden, partizipative Prozesse mit den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft einzuüben.

Weil die Kirche die freiheitliche Demokratie als die beste aller Staatsformen anerkannt hat, kommt ihr auch die Aufgabe zu, sich in ihr zu engagieren und für sie zu werben. Es kann nicht darum gehen, einzelne Parteien zu (dis-)qualifizieren, sondern sie aus der Perspektive des christlichen Menschenbilds für ein Engagement zugunsten der Menschenwürde, der daraus resultierenden Menschenrechte und des nachhaltigen und solidarischen Gemeinwohls zu motivieren. Um aber in der aktuellen Situation die Akzeptanz für die demokratischen Entscheidungsprozesse zu fördern, kann es zum Dienst der Kirche werden, partizipative Prozesse mit den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft einzuüben und dafür notwendige Bildungsangebote zu unterstützen sowie eigene Entscheidungsstrukturen auf die partizipative – synodale – Verwirklichung hin zu überprüfen.

Hans Joachim Meyer erläutert, dass viele Ostdeutsche nach ersten Enttäuschungen aufgegeben haben, sich in das (vor-)strukturierte Spiel ‚Demokratie’ einzubringen und damit Energie und Augenmaß, Ausdauer und Konfliktbereitschaft, kommunikative Kompetenz und Argumentationsfähigkeit zu investieren.36 Aber gerade im realen Sozialismus blieb die Fähigkeit zur öffentlichen Kommunikation unterentwickelt, was nach der Wiedervereinigung spürbar auffiel. Bis heute halten sich Ostdeutsche im politischen Engagement auffällig stark zurück und scheuen sich vor der Übernahme öffentlicher Aufgaben. Zugleich wird zunehmend kritisiert, dass herausragende gesellschaftliche Positionen für Menschen aus den Neuen Bundesländern immer noch schwerer zu erreichen sind, weil Westdeutsche weiterhin auf Führungspositionen in Ostdeutschland folgen. Dies schließt jedoch die Bürger von wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Gestaltungsmacht weiterhin aus.Es geht daher also nicht nur darum, das Evangelium auf mitteldeutsch zu buchstabieren, … sondern die Menschen guten Willens zu ermutigen, sich in das (vor-)strukturierte Spiel ‚Demokratie’ hineinzubegeben und in der öffentlichen Kommunikation eigene Positionen deutlich zu vertreten.

Der christliche Glaube lebt aus der Tat, aber eben auch in besonderer Weise aus dem Wort. Ist es einerseits Aufgabe der Kirche, ihre Verkündigung immer wieder auf die sprachliche Anschlussfähigkeit gegenüber der Welt zu überprüfen, kommt es den Christen ebenso zu, prophetisch das Wort zu erheben. Dass dies nicht von allein geschieht, berichten zahlreiche biblische Berichte. Es geht daher also nicht nur darum, das Evangelium auf mitteldeutsch zu buchstabieren, wie es vor einigen Jahren der inzwischen emeritierte Bischof von Erfurt Joachim Wanke forderte, sondern die Menschen guten Willens zu ermutigen, sich in das (vor-)strukturierte Spiel ‚Demokratie’ hineinzubegeben und in der öffentlichen Kommunikation eigene Positionen deutlich zu vertreten.- Mit der Wiedervereinigung wurden etablierte westdeutsche Narrative übernommen, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten dort herausgebildet haben, aber von den Ostdeutschen nur schwer nachvollzogen werden können. Hierzu gehört aus christlicher Perspektive die starke Prägung der Würde des Menschen als Reflexionsebene gegen Nationalismus und Rassismus. Aber auch die Erfahrungen der ‚68er’ fehlen in einem Land, das im gleichen Jahr mit dem Prager Frühling eine Einengung der gesellschaftlichen Freiheit erlebte. Die Weitergabe von solchen biografischen Erfahrungen geschieht weniger durch Gesetze als durch eigenes Reden und Handeln. Mit dem Austausch der DDR-Eliten in Legislative, Judikative und Exekutive als auch in Wirtschaft und Medien durch westdeutsche Experten gelang zwar der Wissenstransfer und ein rascher wirtschaftlicher sowie administrativer Transformationsprozess, jedoch unterband dies zugleich auch die weitere Tradierung ostdeutscher Erfahrungen. Kaum eine Folge der Transformation nach der Wiedervereinigung dürfte so ambivalent sein und die sich entwickelnde Ostalgie sowie einen subjektiven Minderwertigkeitskomplex befördert haben, der viele Ostdeutsche nach ihrer Identität in einem vereinten Deutschland suchen lässt.

Kirchliche Räume waren nicht erst während der Friedlichen Revolution Orte freien Denkens, sondern bereits in den Jahrzehnten zuvor. Es gibt daher eigene Narrative von der Sehnsucht nach Freiheit, die es sich zu erzählen lohnt, ohne in eine Ostalgie oder Abgrenzung gegenüber anderen Bürgerinnen und Bürgern zu verfallen. Sie dürfen aber nicht andere Erfahrungen verdrängen, sondern sich gegenseitig bereichern. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung gehört es – glücklicherweise – zur gesellschaftlichen Realität, dass Menschen mit Erfahrungen aus allen Landesteilen der Republik in Ostdeutschland leben. Deswegen muss die Kirche ihre Stimme erheben, wo die gesellschaftliche Suche nach Identität zur patriotischen Abgrenzung von ‚uns Ostdeutschen’ gegen ‚den Rest der Welt’ geschieht.

Mit dem Systemwandel einher ging eine Differenzierung in Gewinner und Verlierer der Friedlichen Revolution. Dies bezieht sich einerseits auf die wirtschaftliche Dimension, weil in den Anpassungsprozessen der ostdeutschen Wirtschaft in den 1990er Jahren ganze Familien durch Arbeitslosigkeit und den Verlust von eigentlich erwarteten Ansprüchen wie etwa bei Sozialleistungen ihren wirtschaftlichen Halt verloren. Damit einher ging ein sozialer Rückzug. Die sich daraus perpetuierende Spannung materieller Unterschiede förderte eine Haltung der Missgunst und des Neids, bei dem Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Personen mit subsidiärem Schutz aufgrund der ihnen zuerkannten Leistungen als weitere Konkurrenten gelten. Das Problem war nicht die Hilfsbereitschaft gegenüber den Notleidenden, sondern die dadurch entstehende Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls verbunden mit einem diffusen Gefühl des Zukurzkommens.Gerade für jene Familien aber, deren wirtschaftlicher Verliererstatus sich verfestigt und über Generationen inzwischen verfestigt hat, kommt der Pastoral eine dreifache Aufgabe zu.

Zur wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit kam aber auch eine ideelle Differenzierung. Wer wenige Monate zuvor noch auf der gesellschaftlichen ‚Sonnenseite’ stand, erlebte nach der Friedlichen Revolution eine neue gesellschaftliche Skepsis gegenüber der eigenen Lebensleistung. Jene aber, die während der DDR für ihre Überzeugungen Nachteile in Kauf nahmen und denen es gelang, sich in dem neuen System zurecht zu finden, konnten sich zu den Gewinnern der Friedlichen Revolution zählen.

Die Christen in den Bistümern haben vielfach von den Chancen, die sich auch wirtschaftlich aus der Friedlichen Revolution ergaben, profitiert. Teilweise profitierten die durch die Gemeinden ausgebildeten Netze, um sich gerade in den Transformationsprozessen gegenseitig zu tragen. Mit der Möglichkeit, dass sich soziale Einrichtungen der Caritas frei entwickeln konnten, nahm die Kirche in den letzten Jahrzehnten auch ihre diakonische Aufgabe auf neue Weise wahr. Gerade für jene Familien aber, deren wirtschaftlicher Verliererstatus sich verfestigt und über Generationen inzwischen verfestigt hat, kommt der Pastoral eine dreifache Aufgabe zu: Zum einen, die Sensibilität für sie wach zu halten und die nötige Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten, zum zweiten darauf hinzuwirken, dass sich Ungerechtigkeit nicht verfestigt und Strukturveränderungen als Anwalt dieser Betroffenen zu werden, sowie drittens jenen, die zutiefst von einem materialistischen Weltbild geprägt sind und deren prekäres Wirtschaftsverhältnis dafür umso einschränkender wirkt, ein Gespür für die eigene, tragende Hoffnung zu geben. Dabei stehen die Gemeinden in Ostdeutschland vor der enormen Herausforderung, über Jahrzehnte gepflegte Ablehnungen und Verurteilungen gegenüber Menschen, die im System der DDR zu den Gewinnern gehörten, abzulegen und den Dialog mit ihnen zu suchen. Es geht hierbei nicht um die Verharmlosung – vielfach am eigenen Leib vieler Christen – erlebter Schuld, sondern um den barmherzigen Umgang im Wissen um die letzte Unverfügbarkeit gerechten Handelns.

Religiöse und kulturelle Vielfalt sind in Ostdeutschland auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung noch fremd. In den Neuen Bundesländern besitzt beispielsweise die Diskussion um einen Sprachkurs im Vorschulalter keine Relevanz, weil dies in den meisten Städten nicht zur Erfahrung ostdeutscher Familien gehört. Nicht selbst erlebt, kennen sie die Probleme und Herausforderungen nur aus den Medien und politischen Diskursen. Da dort aber die Situationsbeschreibung eine Zuspitzung erfährt, werden auch die Probleme vielfach übersteigert wahrgenommen, während für die Chancen einer kulturell pluralen Gesellschaft die Wahrnehmungskraft fehlt. So fremd vielen Menschen der Islam oder andere religiöse Praktiken sind, so fremd sind ihnen oftmals auch die eigenen religiösen Wurzeln. In einem Landstrich, in dem nur noch maximal ein Viertel der Bevölkerung getauft ist und bereits über mehrere Generationen jeglicher Kontakt zum Christentum verloren gegangen ist, erscheint eine bislang kulturell nicht beheimatete Religion als Fremdkörper, der – insofern er sich auch innerhalb der Gesellschaft durch Zeichen und Rituale äußert – als gesellschaftlicher Rückschritt empfunden wird. Hatte doch die DDR-Regierung über vierzig Jahre das Ende des Aberglaubens und der Religion propagiert, indem sie dem Glauben die Vernünftigkeit abgesprochen hatte. In Ostdeutschland geht es daher nicht um die Frage der ‚wahren Religion’ oder einer Sehnsucht nach der künftigen kulturprägenden Existenz des Christentums. Stattdessen bietet die Wiederkehr des Religiösen an sich im öffentlichen Raum innerhalb einer nachreligiösen Gesellschaft das Konfliktpotential.Angesichts der Konzilsdokumente Lumen Gentium und Nostra Aetatae kommt der Pastoral gerade in Mitteldeutschland die Aufgabe zu, das Wissen um die eigene Religion, aber auch um die anderen Religionen zu stärken.

Das (Nicht-) Wissen um andere Religionen und die damit einhergehende Angst unterscheidet sich in den katholischen Gemeinden kaum vom Rest der Gesellschaft. Angesichts der Konzilsdokumente Lumen Gentium und Nostra Aetatae kommt der Pastoral gerade in Mitteldeutschland die Aufgabe zu, das Wissen um die eigene Religion, aber auch um die anderen Religionen zu stärken, damit die Christen verkürzte Sichtweisen in einer weitgehend postmodern-unreligiösen Gesellschaft entlarven, die in den anderen Religionen göttliche Wahrheit aufleuchten lassen und im Dialog mit anderen Positionen ihre Sichtweise argumentativ belegen können.

Christinnen und Christen können mit ihrem Vertrauen auf Transzendenz einen entscheidenden Beitrag inmitten einer polarisierten Gesellschaft leisten. Es geht um die Verwirklichung eines auf dem christlichen Glauben fußenden Menschenbilds. Und um die Annahme der Lebenswirklichkeit vor Ort, die aus der Erfahrung von Generationen gespeist ist. Wer sie übergeht, wird die Polarisierungen im Land nicht abbauen können. Letztlich sollten dafür Christen mit Orten der Intellektualität und Spiritualität Möglichkeiten schaffen, wo sich Menschen begegnen, ihr Bild vom Menschen ins Hier und Jetzt übersetzen sowie ihre Vorstellungen von Verantwortungsübernahme inmitten der Freiheit einüben können. Denn weder Staat noch Kirche können dem Einzelnen abnehmen, was die liberale Gesellschaft im 21. Jahrhundert täglich fordert: Entscheidungen zum Guten.Christinnen und Christen können mit ihrem Vertrauen auf Transzendenz einen entscheidenden Beitrag inmitten einer polarisierten Gesellschaft leisten.

Praxis

Die katholische Kirche in der Welt der Politik. Die fruchtbare Spannung von Synodalität und Demokratie

Die katholische Kirche ist politisch präsent und relevant: weil sie keine politische Größe ist, sondern eine religiöse. Das Paradox ist die Pointe. Wegen ihrer Liebe zu Gott ist sie unabhängig von Menschenmächten – oder sollte es sein; weil Gottes- und Nächstenliebe zusammengehören, setzt sie sich nicht nur dafür ein, den Glauben weiterzugeben und die internen Beziehungen zu pflegen, sondern auch dafür, die Welt zu deuten und zu verändern, in der Politik gemacht wird – oder sollte es tun. Die Kirche ist in der Welt, um für das Evangelium Gottes vom Reich Gottes einzutreten – das unendlich größer und weiter ist als die Kirche selbst. Deshalb ist es ihr Auftrag, der auf Jesus zurückgeht, in der Öffentlichkeit für die Verbindung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, von Freiheit und Verantwortung, von Transzendenz und Immanenz einzutreten. Ihre Verbindung mit Gott verschafft ihr politische Unabhängigkeit, ihre politische Verantwortung schützt sie vor Spiritualisierung, Isolierung und Hybris – oder sollte es.

In der katholischen Kirche bricht unter dem Leitwort Synodalität eine Verfassungsdiskussion auf, die politisch sensibel ist, weil sie das Verhältnis der Kirche zur Demokratie berührt.

Die politische Verantwortung des Evangeliums verbindet die katholische Kirche mit allen anderen Kirchen. Aber aufgrund ihrer Größe und ihrer Geschichte fällt ihr eine besondere Verantwortung zu: Sie ist in eminenter Weise international. Sie wächst. Sie muss sich gleichzeitig mit sehr verschiedenen Herrschaftsformen und Politikstilen auseinandersetzen. Sie ist teils Mehrheit, teils Minderheit. In vielen Ländern wird sie unterdrückt, in anderen ist sie dominant. Sie ist lange Zeit dem Missverständnis erlegen, selbst die Zügel des politischen Handelns in die Hand nehmen zu sollen, ohne die jesuanische Fundamentalunterscheidung zu berücksichtigen, dass dem Kaiser zu geben sei, was des Kaisers ist, weil Gott zu geben ist, was Gottes ist (nicht: der Kirche zu geben, was der Kirche ist). Sie steht in der Versuchung, mit Autokratien zu sympathisieren, weil die (angeblich) traditionelle Werte vermitteln. Sie steht auch in der Versuchung, sich auf Prinzipien zurückzuziehen, wenn es um Konkretisierungen angesichts von Zielkonflikten in Abwägungsprozessen geht. Unter ihrem Dach haben sich im 20. Jahrhundert politische Bewegungen wie die Theologie der Befreiung entwickelt, die kirchenamtlich domestiziert werden sollte und politikwissenschaftlich die Kritik auf sich gezogen hat, von ökonomischen Theorien abhängig zu sein, die unterkomplex seien. Gegenwärtig gewinnt der Neo-Integralismus an Einfluss, der eine Autonomie der Politik bezweifelt und über Ethik eine politische Macht der Kirche aufbauen will. Gleichzeitig bricht in der katholischen Kirche unter dem Leitwort Synodalität eine Verfassungsdiskussion auf, die politisch sensibel ist, weil sie das Verhältnis der Kirche zur Demokratie berührt.

Der große Aufbruch des Anfangs

Durch den Ruf Jesu in die Nachfolge und durch die österliche Sendung zu allen Völkern entsteht die Gemeinschaft der Glaubenden. Ihre frühesten Selbstbezeichnungen und starken Begriffe sind politisch – und demokratieaffin. Jesus verkündet das Königreich Gottes – und bringt dadurch die alttestamentliche Grundeinsicht neu zur Geltung, dass Gott allein der wahre König Israels wie der ganzen Welt ist und dass kein König dieser Welt Gott ist. Aus dem Bild des göttlichen Königreiches ist zwar immer wieder im Laufe der Geschichte abgeleitet worden, dass ein irdischer König, von Gott geheiligt, die Weltherrschaft übernehmen müsse – am besten in Gestalt des Papstes, des kirchlichen Oberhauptes, dem sich auch jeder christliche Kaiser und König beugen müsse. Aber diese Ableitung unterläuft die entscheidende Differenzierung zwischen Religion und Politik, die Jesus dadurch in die Welt gebracht hat, dass er das Reich Gottes verkündet und verwirklicht, aber keinen Gottesstaat gegründet, sondern das Volk Gottes gesammelt hat.

Diese Inklusion ist die Folge der Theozentrik: Der eine Gott ist der Gott für alle – und seine Kirche ist berufen, eine Kirche für alle zu sein.

Die frühesten Selbstbezeichnungen der Glaubensgemeinschaft spiegeln beides wider: die politisch brisante Präsenz in der Öffentlichkeit und die religiös begründete Transzendenz jeder Politik. Ein Grundwort, das auf die Jerusalemer Urgemeinde zurückgeht und von Paulus zu einem Schlüsselbegriff gemacht worden ist, heißt ekklesía, übersetzt mit „Kirche“ oder „Gemeinde“. Es hat eine doppelte Wurzel. Zum einen greift es die Theologie des Volkes Gottes auf, die in Israel beheimatet ist, und verweist dadurch auf die Liturgie, die Martyrie und die Diakonie als genuine Ausdrucksformen des Glaubens, die von jeder Herrschaft dieser Welt um Gottes und der Menschen willen anerkannt werden müssen und ihrerseits politisch markant sind: Der Gottesdienst wird öffentlich gefeiert, das Glaubenszeugnis wird öffentlich abgelegt, und der Dienst der Nächstenliebe wird nicht nur in den eigenen Reihen geübt, sondern auch in der Welt. Zur ekklesía gehören Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen, Gebildete und Ungebildete. Diese Inklusion ist die Folge der Theozentrik: Der eine Gott ist der Gott für alle – und seine Kirche ist berufen, eine Kirche für alle zu sein.

Eine prägnante Ausformung der paulinischen Volk-Gottes-Ekklesiologie ist das Bild der Kirche als „Leib Christi“. Es ist der politischen Theologie der Antike entlehnt, die den Staat als einen Organismus vorstellt, um die herrschenden Verhältnisse zu stabilisieren. Paulus stellt das Bild vom Kopf auf die Füße: Der Leib Christi stärkt die „Schwachen“ und ruft die „Starken“ zur Solidarität; er bringt Vielfalt durch Einheit und Solidarität durch Anerkennung zur Geltung. Der emanzipatorische Ansatz ist stark. Nicht die Diktatur ist das säkulare Pendant, wie Carl Schmitt meinte, sondern die Demokratie, allerdings nicht die antike, die elitär und patriarchal war, sondern erst die moderne, deren religiöse Wurzeln, vor allem in den Orden selten gesehen werden.

Der lange Schatten des 19. Jahrhunderts